没齿难忘的火车经历

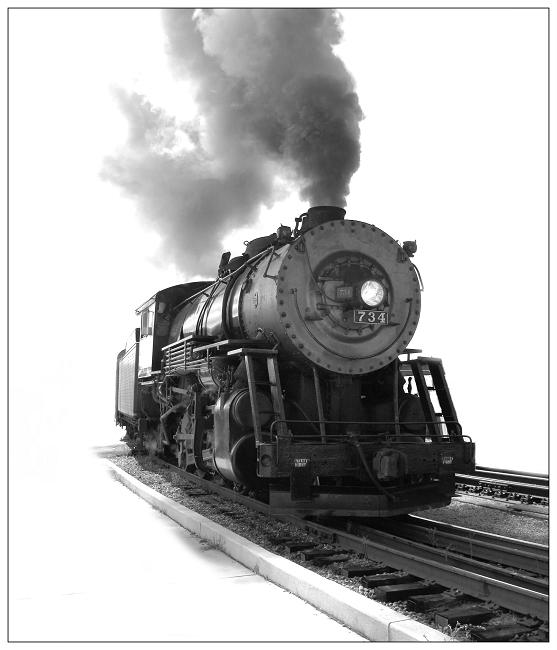

从小长大,记不清坐过多少次火车。小时候坐过几次,印象已经很模糊了。十几年后文革,与火车结下了不解之缘。大串联、插队,都要在火车上度过不眠之夜。车轮与铁轨咯噔咯噔有节奏的撞击声,火车头喷出的煤渣味道,在脑海里留下了不可磨灭的记忆。然而,坐上了火车,只记得从A到B,之间发生了什么大部分却是空白。只有几个镜头还历历在目。

-大串联,从北京到上海,车厢里塞得像沙丁鱼一样,过道、行李架上、座位下面都挤满了“革命小将”,空气弥漫着汗臭味。火车开到一处荒郊野外,突然停下来,火车头三声鸣笛。这是通知乘客,是“方便”时间了。大家簇拥着挤下车,有的干脆从窗户跳下去。男生什么都不顾,照着铁轨就撒。女生跑到远一点的地方,围起一堵人墙。只听一帮坏小子冲着女生起哄。

忍不住,向人墙方向张望,从人墙的缝隙间隐约看见蹲下去、站起来的动作。对一个十几岁的年轻人,这一幕太刺激了,脸上感到火辣辣的,好奇、羞耻和罪恶感交加。

火车头又三声鸣笛,大家呼喊着一窝蜂挤回车厢,继续革命的大串联。

-插队,回北京探亲,没钱买火车票,深夜在临潼站的货车场等向东开的煤车。突然传出一连串“咣啷啷”的响声,一列煤车开始缓慢的向东移动。我赶忙向那列火车跑去。就在这时,黑暗中出现了向火车奔跑的人群。我顾不上他们是谁,先抓住了一辆煤车外边的梯子,爬上了煤车。在我后面,一个人紧跟着也爬了上来。我定神一看,是一位农村妇女,背上还捆着一个孩子。火车的速度逐渐加快,车下的人群还在追赶,直到火车把人群甩到了后面。

人一个接一个地爬上来,呼喊着,喘息着,各自找到自己的角落坐了下来。我也坐下来开始打量同车的旅客。她们全部是妇女,有怀抱幼儿的母亲,有裹着小脚的老妇,有应该在学校读书的学童。“你们是从哪儿来的?”我禁不住问。她们是从河南兰考来的,男人都出去修路了,女人带着孩子沿着陇海线逃荒要饭已经几个月了。

火车进入全速,寒风掺夹着火车头喷出来的煤渣打在脸上生疼。新中国怎么还会有四处奔波流浪的农民?我震惊了,心里第一次产生了一种可怕的怀疑政府宣传的想法。不知是因为寒冷还是恐惧,我竟哆嗦起来。

-1971年春节那天,去江西看望在干校劳改的父母。车厢里没有什么人,旁边和对面都是空座。过道斜对面坐着一个年轻女兵,手里不停地织毛线活。我时不时抬头凝视着她清秀的脸孔,心中荡漾出一股青春的涌动。那时已经二十出头了,还在黄土高原上放牛,从来没交过女朋友。冥想中,我觉得她像《英雄儿女》中的王芳,能歌善舞,到处为战士慰问演出。我幻想着跟她一起压马路、看电影…

我们的目光对视了一下,我慌得转过头向窗外望去。火车到了石家庄,她跟没我这个人一样下车走了,让我心里好一阵子酸溜溜。她走后,我还一直在想她。她到家了吗?开门见到父亲,军区某首长…而我将要见到的父亲正在搬石头吧?我后悔,怎么就没跟她搭讪两句,也许她父亲会解救我父亲…转念一想,不可能,她怎么会跟一个狗崽子放牛娃…胡思乱想,沉沉入睡。

-还是插队回北京,混上了一列开往北京的客车。不久,开始查票了。躲避查票最好的藏身之处是厕所,可是挤过人群,每一节车厢的厕所都有人。我继续往前挤,来到餐车。听到有切菜的声音,便顺着声音走进了厨房。一位年轻的师傅见我探头进来,漫不经心地问,“没票吧?”我嗯了一声。“坐那儿去,”他指了指厨房里的一个装菜用的木箱,“这儿没人查票。”

我在那个木箱上坐了下来,看着年轻的师傅切菜,心里还是提心吊胆。年轻的师傅大概是见我这样儿的见多了,也没心思跟我说话。过了一阵子,当他把切下来的大把的菜帮子仍进垃圾桶里,我忍不住跟他说,“师傅,我们那儿连这菜帮子都吃不着。”

“我知道你们那儿挺苦的,” 年轻的师傅这才打开话匣子跟我聊了起来。原来,他是长辛店中学初中生,因父亲退休才来顶替父亲列车大师傅的工作,不然也跟着姐姐去陕西插队了。他知道陕北知青过的是什么苦日子,我也明白了,年轻的师傅与知青心连心,不知帮过多少知青,坐在这个木箱上心里感觉踏实多了。

上面四次坐火车的经历给我留下的印象太深,看似小事,却没齿难忘,在人生的旅程上留下了清晰的轨迹。