我爸爸——在西北联合大学

我爸爸——在西北联合大学

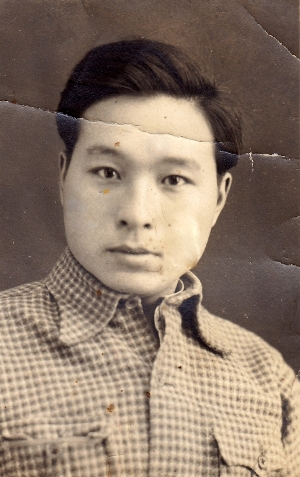

大学时期的爸爸

流亡西北

一九三七年爸爸大学二年级。全面抗日战争爆发的前两三个月,学校提前放暑假,二年级学生集中起来到南苑宋哲元的部队参加军训。负责军训的是一个师长叫李杏村,还有一个叫某某风,后者在抗战爆发后起义加入共产党。

军训还没结束,爸爸得了湿性肋膜炎。医生从他肺里抽出一大口缸脓水。就在这时候,“七七事变”爆发了,日本人侵占了北平。爸爸正住在西山万寿寺的一个疗养院养病,趁日本占领军还没来得及大屠杀,医院派车把所有的病人拉到城里的中央医院(现在的人民医院)躲避。

风声越来越紧,北平已经呆不下去了,人们大批流亡。三叔刘逸南决定让爸爸和弟妹长菁长兰离开北平,到西安刘荫远处暂避。临走的那天晚上,爸爸仍在发烧,X光片显示已经有肺侵润——肺结核的症状,他的三婶小心地把一个温度计放在爸爸的衣袋里。(二〇〇一年我邀请爸爸去澳洲游玩,在体检中,医生发现他肺上有结核的钙化点,反复照相,做痰培养,并要求提供六十四年前的病案。就在这反复折腾过程中,爸爸离开人世)

刘逸南派了一个军官护送他们。一行人先到了天津,然后坐海船到烟台。船停在龙口,下船一看,到处都是当兵的。住了一天,没有长途汽车,他们找到一个去济南的卡车司机,搭上了他的车。到了济南,他们给司机钱,司机不收,说:“大难当头,谁没有个困难。”径直走了。山东民风之醇厚让爸爸深为感动。抗日战争中,中国人表现出了空前的团结和善良。爸爸还记得一件事:抗战初期,他从甘肃经川县回西安,途中在咸阳附近打尖。在临时搭的饭棚吃饭,要了一个萝卜汤,那碗萝卜汤非常鲜美,爸爸赞不绝口。旁边一个人说:“你没看见掌柜的亲自下厨给你做的。”爸爸说,一个人受到人家的尊敬,一辈子忘不了。

爸爸从济南坐火车到了西安。这时侯,北平大学已经迁至此地,与师范大学、唐山工学院和北平研究院组成一个西安临时大学。

在西安仅上了一个学期的课,日本军队已逼近临潼,隔着黄河向西安打炮。国民政府要求学校立即搬迁到汉中的城固。从西安到汉中全靠步行,只有一辆大车拉病号,上面可坐六七个人。爸爸的病还没有完全好,经常发烧,大家让他坐在大车上。

过了宝鸡,多是山路,大车难行,爸爸加入了步行队伍。先经过褒城——褒姒的家乡,学生们停留了好几天。褒姒是纣王的妃子,纣王为博其一笑,点燃百里烽火台。褒城有一道河叫褒水河,沿河岸走三四里地,遇百丈悬崖,便是秦岭的终端。山崖下是一片河滩,河水流到这里十分湍急,拍打崖石,溅起白浪如雪团,故有曹操在崖壁上题写的大字“滚雪”。

正是五月间,天气已热,男生们就在河里洗澡。有七八个小伙子以为没有人经过,就脱光了,洗完澡躺在沙滩上晒太阳。师院的一个女生和一个男生来看“滚雪”。走到河岸边,那女生一定要下河滩去看躺在地上的男生,男朋友劝也劝不住。女生在河滩竟大胆地在这群裸男中间姗姗穿行。看来“开放”不仅为我们现在这个时代独有。

在秦岭的山路上,爸爸他们一边走一边吟诗:“云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前”。此诗是韩愈被贬谪南方,经秦岭时感慨而发的。亲临高峻的秦岭才能领略了诗中的雄阔境界。

到了留坝县,县城小得连临涣集的十分之一都没有,就是一条短街,但是留坝县一带有名胜“大散关”、“庙台子”。庙台子离留坝县三十多里地,位于秦岭主峰之一的紫柏山东南脚下,也叫张良庙,传说张良在刘邦做皇帝后被封留侯,隐居在此,死后人建留侯祠。祠堂傍山溪泉水,倚茂林修竹,美如仙境。庙的建筑也很精致,院中还有一个泉眼,流水汩汩。庙里有很多名士墨客达官贵人立的碑石。庙中有百十口出家人,看上去好像是道士。附近山上有铁矿,道士们采矿炼铁,打制锅盆等炊具卖,生活很富裕。

爸爸和同学王家骧(五十年代爸爸介绍他进入人民文学出版社做俄文编译,是爸爸的终身好友)到竹林游玩,见有修竹碗口粗壮,王家骧在上面刻字留念——“朋友,戰鬪!”他也是个热血青年,是爸爸发展的共产党员。“朋友战斗”几个字正表达了他当时的心境。

他们还经过一个叫马道的小镇,镇子的街道又短又小。传说萧何追韩信时,追至于此。马道有一山溪(后来已经干涸),夜间涨水,溪水边有一块石碑“寒溪夜涨”。萧何追到这里,夜月之下,面对大水无可奈何,只好停步。马道山上还有萧何庙,很多学生上山拜神求签。

学生们在留坝县住了两天,游遍了当地名胜。很多人说这块地人烟稀少,远离红尘,真是个理想的去处,老了要到这里来住。

如今电影电视上常见的亡国学生个个满目悲苍,嘴角下垂,牙关紧咬。这些学生却有这样好心情,到底是年轻人。

学校迁到城固后改名“西北联合大学”(一九三九年底又改为西北大学。抗战胜利后,师范大学恢复了自己的校名。北平大学就再也没有了)。城固在陕南算是大县。三国时诸葛亮伐魏,六出祁山的后方根据地就是汉中城固。诸葛亮在此屯粮。城固郊区有萧何墓,就是一个简单的石墓。郊区的另一边还有樊哙墓,是一个很大的坟冢。文学院很多学生是研究历史的,有人发起号召挖掘樊哙墓,最终也不知道他们挖出了什么东西。

城固县城虽大还是容纳不下整个西北联大,只有文学院和师大设在城里,其他学院都在附近的郊县。医学院在汉中,农学院在阳县,工学院在汉中南边几十里的古罗坝,工学院的师生发挥了自己的专业特长,在山里盖了一个楼房,好似一个城堡。法商学院则设在城外的县立师范学校里。

古罗坝还有一个教堂。在中国农村,信基督教和天主教的人数不少。爸爸的临涣镇上就有一个基督教堂和一个天主教堂,信者甚众。一九六四年爸爸在河南安阳农村搞“四清”,生产队里有很多人信教,有些人家里有精装本的《新旧约》,爸爸还借来看过。爸爸保姆的家乡安徽无为县也有很多人信基督教。

城固一带非常贫穷,老百姓很少,穿的都是破衣烂衫。已经是十二月份,农村的女孩子穿着到膝盖的长衫,打着赤脚,在门口晒太阳。

爸爸的一个同学牛汀(也叫牛汉,后来与爸爸是人民文学出版社的同事)说秦岭山中有一种人,群居似原始部落,与外界没有来往,长相奇特,说自己的语言,外人听不懂。当地人称呼他们什么,爸爸已经记不得了,不过他确实见到了一个这个部落的人,那是在城固的一家店铺里,店主抓到一个部落的小孩,就当奴隶一样养起来,养大了,让他看门,做粗活。

山里的老鹰很厉害,有一次爸爸在城固买了一斤肉,手里提着在街上走。一只老鹰从后面俯冲下来,一抄,手中的肉飞上了天。

山里有土匪,地方上有恶人。曾经有一伙人夜里潜入俄文教员巩锡庆的住处,用针头刺进他的心脏,疼得他跪在床边而死。那天晚上他的弟弟巩仁放也和他住在一起,不在同一屋里,躲过一劫。巩锡庆原来在国民党部队给苏联军人作翻译,苏联人走后给了他很多刀叉,不知怎么叫那些歹人知道了,以为这些东西是银的,是专门冲着这些“银器”去抢劫的。案发后盛传是土匪干的,学校十分震惊,逼迫当局破案。当局便衣寻访,调查了很久,才在离城固七十里地的一个村里抓到了四五个人。那些人又不似真正的土匪,就是一些歹徒,均判死刑。官府让他们跪在巩锡庆的坟前执行枪决。

爱国竟何罪

西北联大中共地下党支部的工作一直很活跃。支部以北平大学的地下党组织为主,由中共汉中工委、地委领导。爸爸担任联大第二届党支部书记,以读书会的形式开展党的工作。

一九三八年底爸爸领导了一次声势浩大的反对解聘进步教授的斗争。法商学院的院长当时是国民党委派的一个叫张北海的家伙,爸爸说,这人是个国民党党棍,看到学院中左翼势力很大,就要解聘左翼教授曹靖华、章友江等十几人。爸爸领导学生开展了反解聘斗争,呼吁罢免张北海的官,并派代表到重庆与教育部交涉。

教育部对学生采取的是压制措施,但是师生呼声越来越高,于是国民党“擒贼先擒王”,在学校里安插密探,跟踪盯梢,准备镇压。学生中的国民党特务认准了爸爸、郑登材(郑伯华,后武汉大学教授)、李昌伦(后武汉市领导)三人是学生领袖。

爸爸租住在校外一个老乡的房子里,党的活动和开秘密会议都是在这里进行。一九三九年三月五日元宵节的深夜,十几名国民党便衣特务摸到了爸爸的住处,在外面叫门。那天正巧中共陕南特委派了一个代表小王来和他接头,了解学生工作的发展情况并传达上级指示和文件。交接完毕已经夜深,小王就住在他那里了。敲门声急促,小王说:“快烧文件!”可是已经来不及了。爸爸忙把文件塞到大柜靠墙的夹缝里,刚刚藏好,门就被踢开了。爸爸假装刚刚起身,小王仍然蒙头大睡,当作什么事也没发生。特务带走了爸爸,没有理会小王。然后他们又去抓捕了郑伯华和李昌伦,连夜把三人押解到汉中。走了约六十里地,天明才到达,后来爸爸才知道那是陕南国民党务督导专员办事处肃反组。

第二天提审爸爸,以他是“民先”队员问罪。爸爸反驳道:“我曾经是‘民先’队员。‘民先’队是爱国的群众团体,爱国人人有责,何罪之有?况且抗战以后武汉方面已经宣布‘民先’队解散,代之以‘青年救国会’,和我们没有关系。”这是在被捕之前党内统一的口径:决不能承认自己是共产党,最多承认“参加过‘民先’, 现在没有活动”。审问者也无知,竟然无言以对。只好把三个人押解到南郑县的看守所关押,再也没有提审过了。

爸爸他们被抓捕的消息迅速在学校传开,师生们愤慨激昂,探监慰问并赠诗勉励曰:

爱国竟何罪,无端系尔身。永怀苏氏节,不愧岳家魂。

此地朔风急,北天春意深。勿为多寂寞,四海结同心。

同时西北联大左翼师生在中共地下党的领导下发起了营救活动。一些教授像彭迪先、章友江、沈志远等多次奔波于城固、汉中之间,呼吁释放被抓学生。寸树声教授专程到汉中与校长徐诵明(后来他活了一百零一岁)交涉,让学校出面营救。徐诵明校长又到汉中警备司令部找他的同乡,政治部主任林某疏通。甚至在重庆“生活书店”的邹韬奋先生也参与了声援活动,以国民党参政员身份发出呼吁,要求国民党立法院院长孙科主持公道,电令陕南当局释放被捕的无辜学生。在发起营救活动的同时,学生们还到县政府交涉,要求改善他们三人的狱中生活状况。在各方面的压力下,关押所不得不把他们移到后院,条件稍微好一些,房子还算干净,也比较自由了,可以在院子里散步,还允许探监。学生们募集了一些钱送给他们。他们甚至可以订购外面饭菜。

两个多月后日本人轰炸汉中。敌机一来,关押所别的囚犯可以不管,唯独不敢怠慢他们三个,必派人带着他们到郊外躲藏。这是个小关押所,没见过引起社会反响这么大的“政治犯”,害怕万一把他们炸死更加无法交代。

迫于社会舆论的强大压力,并且对他们三个人始终没有抓到把柄,县党部终于同意由学校出面保释他们出狱。为了下台阶,县党部提出条件,要他们在报上刊登一个脱离“民先”的启示,遭到爸爸们的拒绝。后来经狱外共产党组织的批准,他们才答应在汉中一份石印小报《汉中日报》上登载一条启示。内容是:“‘民先’早已解散,我们没有进行任何‘民先’的活动。”这和他们的口供是一致的。

三位被捕青年。左起郑伯华、刘长菘、李昌伦

多年后爸爸讲述这段被捕和获救的经历时十分简单,轻描淡写,并没有“革命英雄主义”的自豪感。我猜想是因为后来交代次数太多的缘故。被捕获释值得庆幸却不值得骄傲,出狱后要经过党的层层审查和长期考验,不能至少是暂时不能再担任党的重要工作。再加上历次政治运动的反复交代和审查,已经成为被捕人的心头之痛。上述关于营救的详情,多是引自《西北大学英才谱》中王周昆和黄尹合写的报道《著名文学翻译家刘辽逸》。

蝼蚁人命

爸爸倒是把狱中见闻讲述得十分详细。

最初他们被关在看守所的前院。监房非常肮脏,两间大屋子关了几十个人,拉屎撒尿都在屋子里,墙上厚厚一层痰迹。犯人都是一些农民,罪行不过是偷鸡摸狗打架斗殴之类。有的人已经被关了一两年,神情变得呆滞愚钝。犯人满身都是虱子,爸爸一进去就成了虱子们的新鲜大餐。院子是一个小天井,太阳天放风时,犯人把衣服脱了挂在绳子上,一抓就是一把虱子。爸爸穿的是一件羊皮棉袍,虱子钻到皮毛里,抓也抓不出来。

后来把他们转移到后院。后院关的是一些“政治犯”。有一个是旅店伙计,罪名是“汉奸嫌疑”。还有一个算命的,也说是汉奸。这些人可能是花了几个钱,押在后院,算是优待。犯人之间可以串门,交谈。无聊时爸爸问算命的怎么算,回答说猜字,要写两个字。爸爸写了“猫狗”两个字让他猜。他说:“狗见猫就打架,不能和睦相处,近日遭遇不好,要吃官司。”爸爸听了一笑了之,这话等于白说,官司已经吃上了。

有一天院子里押来了十多个乡下人,排着队,个个蓬头垢面,衣不蔽体,面有死色。爸爸不知道这些人是干什么的,因何获罪。问其中一个老乡,老乡一口土话,惊惶失措地说了半天。爸爸听不懂,去问一个狱吏,说这些人是阳县的穷人,刚刚死里逃生。阳县离城固有几十里路,西北联大的农学院就设在那里。前不久阳县有土匪杀人抢劫,县政府限期破案,可是警察所破不了案,就抓了十几个穷人当土匪交差。老乡们有口难辩,均被定成死罪。天可怜见,拉出去枪毙的时候,警察已经排好队,拉上枪栓,枪口瞄准了跪在地上的老乡。正准备扳动枪栓的瞬间,一个警察发现目标前方有一个赶羊的孩子悠悠穿过,忙说:“且慢,前面有个小孩,先让他走开。”就在这个千钧一发的时刻,有人飞报“枪下留人!”原来真正的土匪抓到了。一个过路的小孩无意中救了十几条人命,真可谓老天爷相助!爸爸看到他们时,正是把这些虎口余生的老乡送回家的路上。他感叹道,人命真是不如蝼蚁呀!

文革中爸爸被捕的经历当然不会被放过。一九六八年清理阶级队伍,康生领导的“抓叛徒运动”在全党全民中全面铺开。爸爸被内定为叛徒,依据就是造反派在档案中查到他在汉中被捕出狱时曾登报签署声明。文革头两年因为“登报启示”一事,中央领导人中“六十一人叛徒案”闹得天翻地覆,连中华人民共和国主席刘少奇也难逃“叛徒”厄运。造反派理所当然地认为爸爸登了报就是叛变了革命。为了让“叛徒”的结论板上钉钉,连我家保姆阿巧也不放过,父母的单位联合派人到我家让阿巧揭发。他们说:“你是被剥削者,你的主人剥削了你的劳动。现在我们查出你的主人是叛徒,你一定知道情况,你要热爱党和毛主席,就告诉我们他们的社会关系和活动。检举了他们和你没有关系,你还立了功。”阿巧说:“我不知道什么叫叛徒,我只知道我的事头(主人)是好人,最忠于毛主席了。”这个阿巧是个人物,那时早已经不在我家干活了,只是还住在我们的房子里,但是一朝为仆,就固守传统意义上一个佣人所具有的“职业道德”——绝对忠于主人,可以算是“义仆”。我们把她当作我家的一个重要成员(阿巧的故事可见我的博客上《自梳女阿巧》一文)。

还有一件凑巧的事情,他们去我家调查后不久,有两个西安政法部门的人找爸爸外调,核查他们单位的一个国民党留用人员的交代材料,后者恰好就是过去的郑南县看守所所长。外调人员要查他是否拘捕过共产党,对革命者欠有血债。那人自己申辩说没有抓过共产党,只是在一九三九年曾经关押过三个年轻学生,他们不承认自己是共产党,只说参加过民先,已经没有活动了,就没把他们当作政治犯,后来就释放了。他的口供正好与爸爸所交代的情况一致。这样一个巧合对免去爸爸的叛徒罪名有很大帮助。

文革中陕西省也有人来向爸爸外调“小王”,即爸爸被捕那天住在他家,假装睡觉的中共陕南特委代表。爸爸这才知道那人实际姓董,叫董学源,已经是中央监察委员会驻西北监察组的组长。

难忘恩师

在讲述学生生活时,爸爸总是念念不忘他的老师们。北平大学的教授当然很出色。俄语在商学系是第一外国语,必修。爸爸很幸运,当时国内数一数二的俄语专家刘泽荣、曹靖华、王之相都在商学系执教。

刘泽荣先生五岁时就随父亲到了俄国,早年加入布尔什维克党,两次代表中国工人出席共产国际大会,受到列宁的接见。他的夫人是俄国人。刘泽荣先生讲一口流利的俄语。他编写的中国第一本正规俄语课本是当时学俄文的必读书。刘泽荣先生喜爱爸爸的好学,送给他一本俄文版托尔斯泰的《哥萨克》。爸爸后来在桂林将此书翻译成中文。《哥萨克》的俄文原版书他则珍藏了一辈子。

有一次,刘先生给爸爸讲他曾偶遇高尔基并与之长谈的故事。爸爸也和我们说过,但还是蒋路先生(爸爸的好友,人民文学出版社外文部翻译)复述得更详细:

“十月革命初期的一个夜晚,(刘泽荣)先生从莫斯科乘火车去彼得堡。正当他独坐单间车厢看书时,一个身材高大、留着两撇胡子的人走了进来。一眼可以认出,那就是常在报刊上亮相的高尔基。先生自我介绍后,引起同样在致力于扶贫济困(在文化界)的高尔基的浓厚兴趣。两人愈谈愈投合,一直谈到次日早晨分手为止。先生是第一位同高尔基对话的中国知识分子。

这件轶事,是抗战前先生在平大法商学院执教时告诉他的高足、我社元老之一刘辽逸同志的。辽逸希望他用笔墨追记下来,以广流传,但是他表示要等晚年得闲忆旧的时候再说。可惜人事倥偬,他直至耄耋高龄仍不得闲,这段中俄文化交流史上的佳话的细节也就失传了。”(蒋路:“怀念刘泽荣先生”载于:《光荣与梦想》人民文学出版社)

就是从那个时候,爸爸开始阅读高尔基的作品。并且多年以后将他的作品介绍给中国读者。他翻译过《童年》、《福马.高尔杰耶夫》(翻译了一半就给别人了),并在电台和《阅读与欣赏》一书中介绍《海燕》。

王之相教授是平大法学院院长、商学院教授,他擅长法政专业俄语。抗战开始后北平大学西迁,刘、王两位先生没有去西安,商学系的俄语课主要由曹靖华、沈志远两位先生执教,一直到爸爸毕业。

曹靖华俄语的功底深厚,又擅长于文学翻译,课讲得很受欢迎。一次,爸爸因事缺了几堂课,向曹先生借讲义来抄,曹先生将自己的一份印得整整齐齐的讲义送给他。爸爸阅读了曹先生翻译的《第四十一》、《铁流》等著作后深受教益,逐渐产生了从事俄国文学翻译的想法。

名师的教诲为爸爸的俄语学习打下了扎实的基础,令其终生受用不尽。

一九四九年以后刘泽荣先生与曹靖华先生都到了北京。爸爸与他们一直保持着师生友谊,每隔一两个星期就前去拜望。在翻译工作中有解不开的问题,都要去向他们请教。逢年过节,必登门造访,终身执弟子之礼,直到前辈谢世。

(巧合的是一九八八年我出国前,一个画家朋友请我带一封信交给他原来艺术学院的老师,已经移民澳洲的刘亚兰女士。信上只有名字没有地址。澳洲那么大,我到哪儿去找一个陌生人?那封信跟着我若干年没有寄出。大概十年之后,一次我在一个中国饭馆吃饭,老板坐在我们桌前聊天,竟得知他竟是刘亚兰的儿子。后来我在一个学校教中文,另一班的中文老师,看上去很像混血儿,相谈之下,又得知他是刘亚兰的侄子。更巧的是一次在派对上认识一个刘姓女士,交谈后才知她竟是刘亚兰的女儿。可是此时几经搬家,那封给刘亚兰的信已经找不到了。这个只闻其声不见其面的刘亚兰究竟何许人也?原来她就是刘泽荣先生的女儿。我始终没有机会见到她本人,但是却与刘泽荣的孙子辈们有着这样那样的交往。只能说一句老话:“世界真是太小了。”)

政治经济学的课程是著名的马克思主义哲学家李达执教。他不仅给学生们讲政治经济学,还讲历史唯物论、辩证唯物论和社会进化论。李达的进步思想对爸爸的影响很大。

俄语会话课的先生是一个白俄汉学家,学的是文言文。这位俄国的汉学家之迂腐与南京那位教国文的老冬烘有一拼。他教俄语会话用文言文解义。俄文的“你好吗?”他说中文是“别来无恙乎?”俄文“你多大了?”他在黑板上写:“卿者几何?”他还认为《聊斋》是唯一代表中国文化的著作。

大学一二年级时,有门课程叫“心算”。教授为了引起学生兴趣一上课先说笑话。说的是一位私塾先生死后阎王爷问他下辈子愿意托生为什么,先生说:“母狗。”阎王问为什么。答曰:孟子云“临难母狗(毋苟)免,临财母狗(毋苟)得”。中国社会一大批腐儒的心态跃然而出。其深刻和幽默让爸爸记了一辈子。

法律教授教民法刑法,讲课也很生动,说有个穿着翻毛大衣的妇女在坟头小便。一个打猎的以为是兔子,一枪打伤了妇女,这叫做“误伤”。

法商学院教职员合影

曾经有一位记者采访爸爸,他摆手道:“不要写我,我这一生平平淡淡,没有什么好写的。”他又说,“你若实在要写,就写我的老师吧。”

节自长篇家史《半壁家园》