无产阶级专政下继续革命永不停歇(画说一生第十九集)

无产阶级专政下继续革命永不停歇(画说一生连环画第十九集)

除了教书,运动,还有在无产阶级专政继续革命口号下永无休止的自我革命。我越来越适应这种革命,成为一个自觉的革命分子。

相比起搞运动、教书这些让我日夜焦虑不安的事情,我宁肯干活,尽管累,至少能让我在精神上彻底放松。身处农村的学校,我们劳动的时间多得是。五十来个老师,加上几百个学生,对于农民来说是不付任何代价的劳动力,各大队都抢着要。春耕播种,抢三夏,战三秋,冬天修水库挖水渠,都靠我们这批劳动力。此外公社或各大队还经常随意地抽调全校师生去完成紧急任务,比如挠稻秧(把稻秧下面的泥土挖松,并把稗子拔掉),摘棉花,捉玉米虫……干活最多的一个学期,只上了四十几天课。学校由“贫下中农宣传队”领导一切,最方便的事就是组织师生劳动。

在农村的这些年,我几乎做遍了所有的农活,从播种到粮食入库,全套农活没有没做过的。最怕的是打场,得飞快地把麦子或稻子送进脱粒机,没日没夜地干,只盼望机器卡壳,可赢得一两分钟的喘息,这一会儿功夫站着就能睡着。

除了农活,学校还自己盖房子。小工大工——和灰砌砖、“挂袍(抹灰墙)瓦瓦(盖瓦片,第一个瓦读四声)”——我都能干。

我喜欢劳动,干起活来生龙活虎,不遗余力。我一直信奉年轻人要在艰苦的条件下磨砺自己,从小就树立了一个坚定的信念——为将来要投身共产主义事业做好准备。

我不知道干活也有“政治”(指人与人的关系),我甩开膀子沉醉在对劳动的享受中,却开罪了别人。一次建校舍搬砖头,一般女老师一次搬四块,年轻一些的积极一些的搬得多些,五块六块。我搬八块觉得还行,但是我干活时总愿意让自己的能力达到极限,这并非为表现自己,而是挑战自我的一种乐趣,是一种游戏。我一块块地加码,最后可以一次搬十二块,砖头把下巴顶得高高的,搬得大汗淋漓,心里特别畅快。我忽然发现其他女老师冷冷地斜眼看着我,然后听见了甩闲话“人家想当劳动模范啊”。

我听出了端倪——群众想搬四块砖,你搬十二块,就显出你的进步,群众的落后了,但是我不能跟着他们看齐,我就喜欢这么干活,即使非常地遭人恨,我仍然搬着我的十二块砖,你们爱怎么说就怎么说。我总是被批评为“脱离群众”,这样的群众脱离也罢。

比劳动更高兴的事情是被公社借调办画展,画影壁或写报告,虽然是政治性宣传,只要离开学校,就会让我感到愉快。我得到这些机会归功于图画马老师。

到学校不久,搞大批判,我画了一张“拿起笔作刀枪”的宣传画,马老师看到了,非常高兴地找我聊天,像是遇到了知音。其实在画画上我什么也不懂,画得也幼稚。而马老师六十年代初从艺术学院毕业,学的是油画专业。他的绘画技术绝对一流,毕业后因为出身不好分到这个小小的农村学校。以他的水平教这些温饱尚未满足的孩子们,纯粹是高射炮打蚊子。马老师不关心政治,常有怀才不遇的消极叹息。

1968年底永丰公社要搞一个展览,用文字和图片表现一两年来公社抓革命促生产的成果。马老师被调到公社机关画画,他点名要了我当助手。

同去搞展览的还有小学调上来的爱画画的小章。我和小章先起草构图,征求老马意见,然后勾描着色。老马只管画大幅的,用广告色画得跟大型油画似的。在公社的那些天真是愉快,没有阶级斗争的风声鹤唳,不管展览的内容是什么,我们是在画画。老马给我们讲构图,讲灰色调的丰富表现力,评论我们画的长短。

这是当年(1968)我随手画的我们展览会工作室。所谓工作室,只有两张拼起来的桌子。

来年春天我又被派到东玉河村为支左解放军办了一场阶级斗争战绩展览。

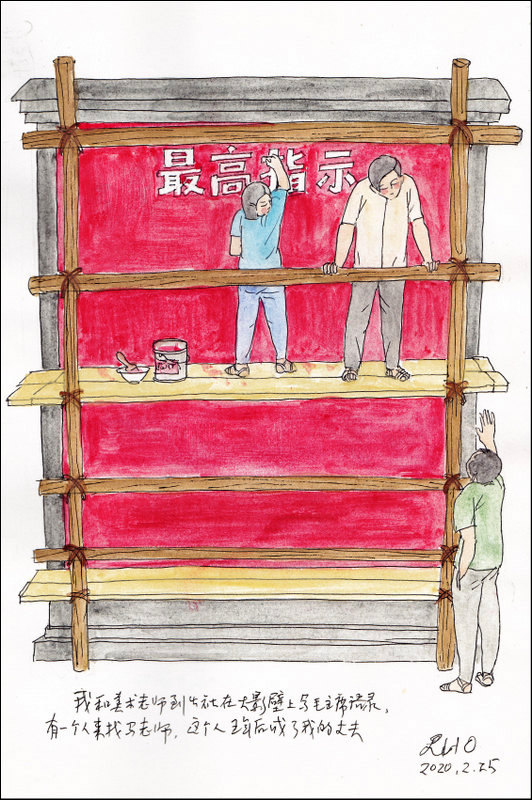

1969年全国上下大兴建立大影壁画毛主席像,写毛主席语录之风,马老师立时成了抢手的宝。三夏期间,公社机关调老马去写大影壁,我又去当助手。影壁五米多高,三米来宽,写的是“革命委员会的基本经验有三条……”老马往上面写字的轮廓,我用白漆描出来。边写老马边感叹:“学了这么多年油画,就用来干这个。”

一天我们正站在脚手架上写字,来了一个人和老马打招呼。我往下看了一眼,是个个子高高,面孔白皙的年轻人。他们聊了一会儿,老马爬上来说那是体育学院的一个朋友,这个老师给体院画毛主席像,结果把毛主席画成了花脸狸猫,收不了场,跑来搬救兵。三四年后这个人成了我的丈夫。

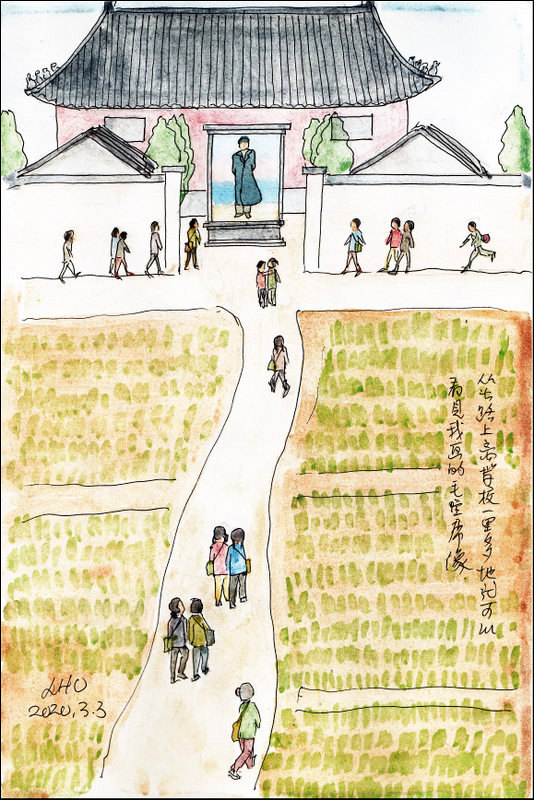

永丰中学也跟风建立起了两个大影壁,一个在校门口,另一个在大操场。马老师被到处借调画影壁,已经不在学校,我就成了写字画画的主力。在大操场的影壁有七八米宽,三米多高,红底白字,“团结起来,争取更大的胜利!”全部由我完成。

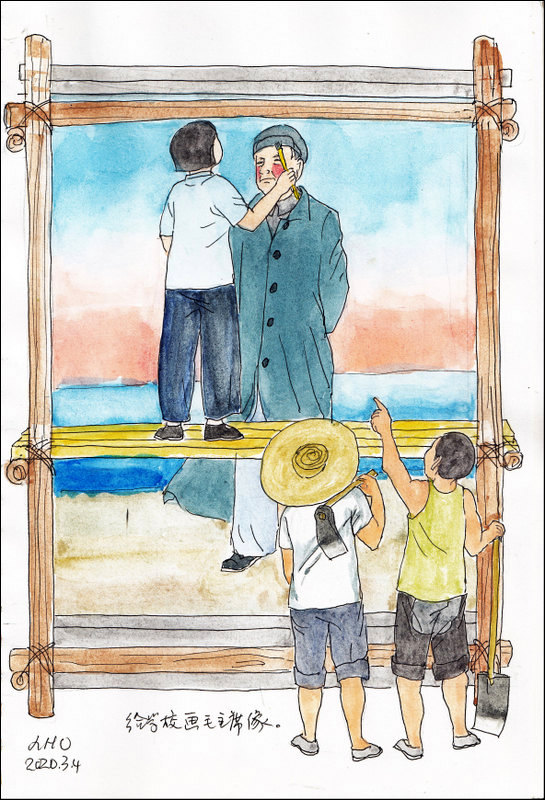

校门口的影壁要画一幅“毛主席在北戴河”的全身像,也是我的事。我从没画过油画,去找老马请教,他帮我分析色彩,教我画油画人像的步骤。一再鼓励“你能行”,并保证如果画不下去,他会来救场。

我也确实想一展身手,向我没踏足过的领域进攻,就勇敢地爬上了脚手架。两周时间画像完成。人人夸赞。老马特地回来观看说:“想不到,想不到,一个女老师能得画这么好!”

我自己也非常满意,毛主席画像色彩干净,形象准确,为校园增光不少,在公路上离学校一里多地,就可以看见“光辉四射”的毛主席像,很可惜没留一张照片。文革后全国又一阵风拆除了所有的毛影壁,拉倒了所有的毛雕像。随着毛主席像的倒塌,一个时代就这样不留痕迹地结束了。

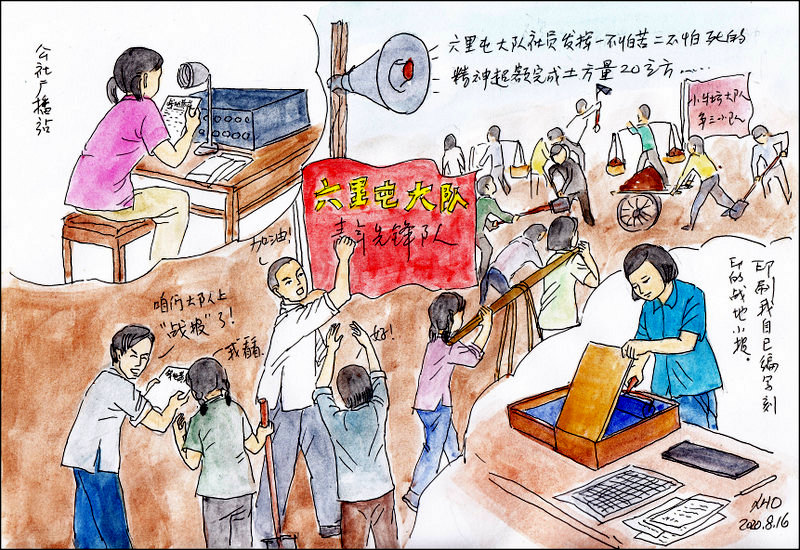

除了画画,我的笔头功夫也派上了用场,全公社水利工程大会战时让我到公社宣传组工作,在工地上收集好人好事、工程进度,写成广播稿鼓舞士气。我干脆创办了一个“战地小报”,自写自刻,每天一期,内容同时还在广播中播出。别看这小报就是一张八开的油印纸张,特别受各大队领导和社员的重视,都以上小报为荣,农民们认为写成文字印在在纸上的才算数。

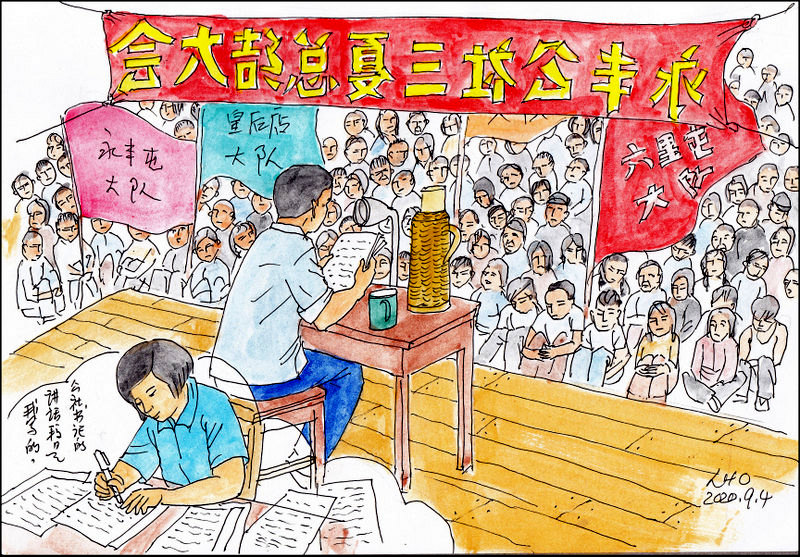

一个夏收时节公社把我调到公社三夏指挥部,白天跟公社干部到各个大队参加劳动,晚上准备材料为公社书记写总结,洋洋洒洒好几万字。三夏结束,公社书记李连生给全公社作总结报告。没想到他好像一遍都没看,念得磕磕巴巴。我从中发现了自己写东西的问题:句子太长,不通俗,不上口。从那时起我注意写短句,写完了要念出声,直到通顺为止。

我注意一点一滴地改造世界观。政治学习时间如果不念报纸或学中央文件最高指示,就让大家自学。每人拿本《毛选》貌合神离地看着,一个钟头也翻不了一页。我倒宁可自学,甚至每天晚上自己还在办公室学习。我阅读毛主席著作并非出于“无限热爱”“无限崇拜”的阶级感情,而是从中发现了不同于文学作品的另一个天地,凡是我不懂的我都有极大兴趣去探究,我特别喜欢读《矛盾论》,里面讲的思维方式有助于扩展观察世界的眼界。四卷本《毛选》我都读完,又读完了《列宁选集》两卷本,所读之处每页的白边上都密密麻麻地写上了我的理解和感悟。

我的好学和政治上的进步永远搭不上边,关键是群众怎么看你,能否接受你。不知为什么我总是落个脱离群众的恶名。我知道“搞好群众关系” 最好的方法就是和他们凑在一堆,家长里短,蜚短流长。特别是晚上一群人集中到一个宿舍,扯一晚上闲篇或看一晚上电视。我试过一两次,受不了,话题我丝毫没兴趣,更难受的是,闲扯淡的时侯我心里是多么心痛那些宝贵时间!

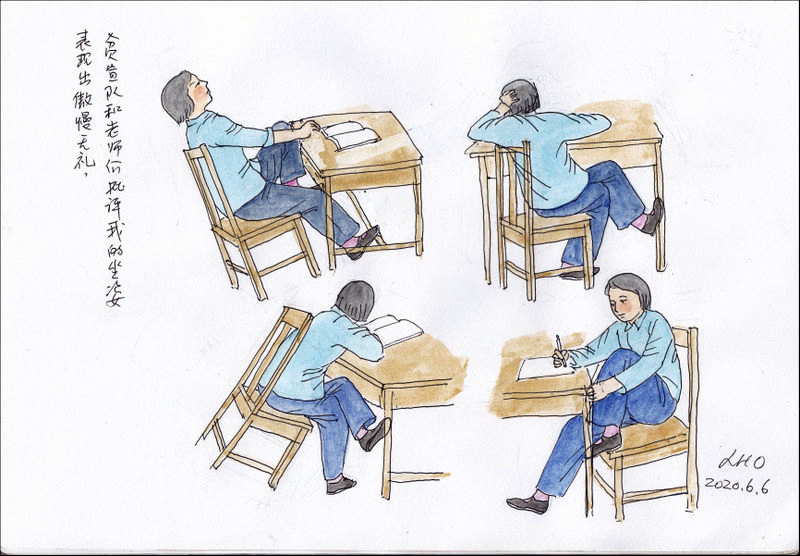

总说群众的眼睛“雪亮”,而群众的眼光总是让你料想不及。比如群众批评我骄傲自满,根据是在办公室坐的姿势与众不同,喜欢将椅子的两条腿翘起来,往前伏坐或往后仰坐,坐姿东倒西歪,甚至一条腿蹬在椅子上。不知研究肢体语言的人对此怎么说,我这种做法纯粹是从小在家里无人教诲养成的不文雅习惯,海燕倒是老为此骂我,她越骂,我就越要这样坐,和她对着干,和骄傲无干。这些根本想不到的事防不胜防。为了拉近与群众的距离,我简直到了谨小慎微言不由衷的地步。

再重温一下前些集画的画,从小就是个“非淑女,坐没坐相。(腿踩在座位上的紫衣女孩是我)

躺没躺相。(腿靠在墙上的是我)

看书也没看书的样子(对不起右脚画反了,和左脚一顺了)。

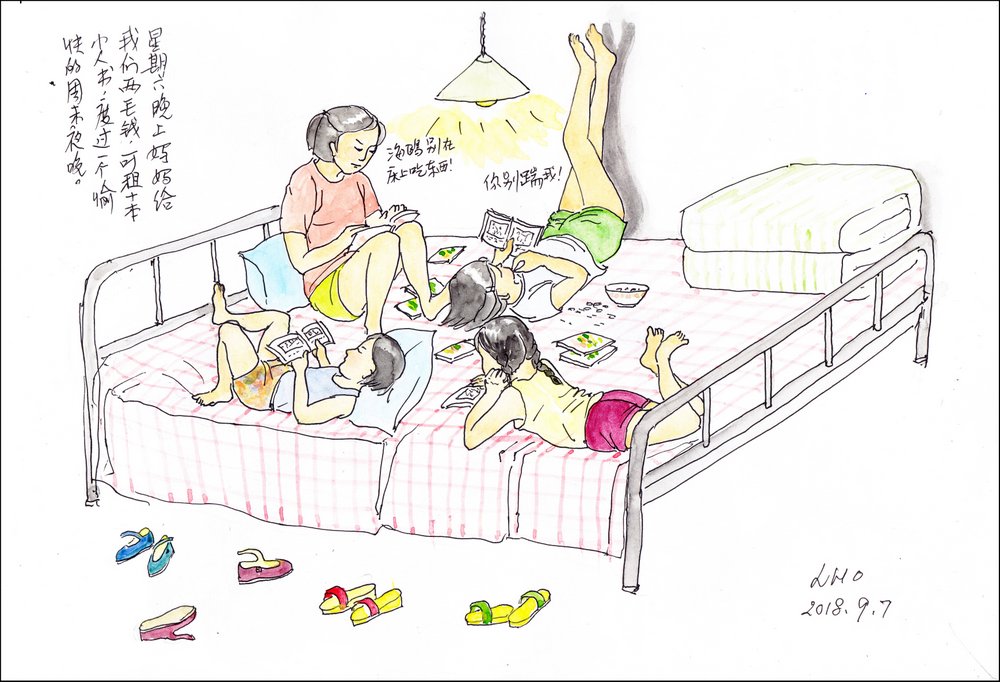

在我的思想改造的路程上,嘴馋始终是一个不大不小的绊脚石。我爱吃,吃是生活中的一种享受,但时代告诉我们任何与个人生活有关的感官享受都是剥削阶级的。其实我的美食欲仅仅是爱吃点肉。食堂最常见的菜是冬天熬白菜,上面浮着一层腻虫的尸体,夏天就是炒时菜。偶尔做一次溜肉片,两毛钱一份,我必买。

学校里农村老师多,他们几乎不吃菜,就着从家里带来的咸菜下饭,或者买半个菜,撒一把盐就饭。和大家在一起吃饭,我尽量入乡随俗,有时候嘴里实在无味,偷偷地跑到村里的供销社,买一毛钱粉肠,趁没人的时候空口吃掉。

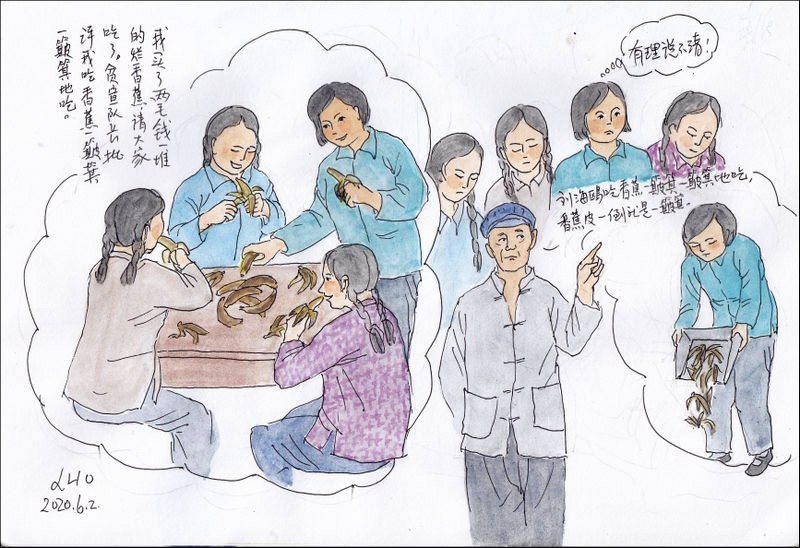

有一次供销社来了香蕉,卖不出去,几天后皮都变成黑色,里面也烂得棕色透明。售货员小王劝我花两毛钱包了圆。我请宿舍里其他三个女老师一起吃,一人两三个,一下子就吃完了。我把香蕉皮撮在簸箕里,倒了出去。不知道哪个窗户里有眼,汇报到领导处。在一次开批评会上,农宣队的胡大爷说:“据群众反映,刘海鸥吃香蕉一簸箕一簸箕地吃。”群众的意见是不能反驳的,我只好默认了。我奇怪,分吃我香蕉的那几个“群众”,和多年前吃大寨苹果一样,这时候为什么不说一句公道话。这就是群众,我们天天念叨着“我们应当相信群众”的群众。

群众犀利的目光是一把刀子,左砍右砍,我刚进校时还残存的一点锋芒,全部削平。

1973年被打倒的邓小平复出,教育开始走上正轨,学校终于呈现出一点学校的气象。老师们终于等到了他们的用武之时,欢天喜地,重新披挂上阵。

我本来培训的是教语文。学校里各科都缺人,我教的课不断变动,语文、代数、几何、珠算(现学现卖)、音乐、美术、英语、政治。只要是没人教的课,就让我这个萝卜去顶那个坑。好在我生性就爱尝试没做过的事情,每样课程我都喜欢教一教。

我最喜欢教的是英语。为了让学生学得有兴趣,我编了一个外语短剧,在全校演出。那短剧讲的是亚非拉美欧各国的人民在中国的天安门碰到一起,各自讲述自己国家的反帝反修斗争,然后表示团结一致,共同为全人类的解放而斗争的决心。结尾时全体高唱英文的《国际歌》。短剧虽然十分形式主义,但是对农村学生来说很新颖,很受欢迎。四十多年和学生聚会,他们还在提这个英语剧。

没高兴多久,一个“黄帅事件”、一个“张铁生事件”把教育界再次搅得天翻地覆。两个人被誉为“反对师道尊严”和“交白卷”的反潮流英雄。

学校又经历了第二次造反运动,口号是“宁要社会主义的草,不要资本主义的苗”。课堂上又乱开了锅,没有人再想听课。

有一次英语课上一个学习很差的王同学写了一首打油诗给我:“考英语,到期末,试单词,背英课。两个东西一路货,死记硬背容不得,老师的屁股坐歪了。别的课都不会念,而第八课必须会背,这是资产阶级的教学方法。请老师深深深深深思!!!”看到纸条,我当即给大家讲了毛主席是怎样在百忙之中抽出时间来学外语。王同学不服气,又写大字报,说我压制不同意见,坚持资产阶级教育路线,应该彻底改造世界观,狠批封资修思想。

校党支部知道此事后,非常重视,立刻把这件事定性为“不仅仅是考试方法问题,而是两条教育路线斗争的问题”,把王同学树为“反潮流的小英雄”,并就此事在全校开展了大字报大辩论活动。我不得不写了检讨自己的“师道尊严”,“分数挂帅”,“管卡压”的教育思想,向学生道歉。然后,学校取消了英语考试,以评教评学代替考试。

不过我并没有感到特别大的压力,我已经习惯了各色运动的程式——先“抓典型”,再带动一般。我理解党支部想把“教育革命”和大批判结合,搞得活色生香,而不是针对我个人。

从那以后,没有老师敢于用考试来约束学生,教学秩序又重新打乱,考试一律改为“开卷考”,教学并没因此有任何改观,考试时学生们拿着书本,想抄都不知道抄什么地方。老师们要做的就是把大批大批蓬蓬勃勃欣欣向荣的社会主义杂草送入社会。

1974年初,中央文革以全国规模的“批林批孔”为名开展了权势之争。师生们整天不是批孔老二杀少正卯,就是批宋公明的投降主义,还有“评法批儒”,学习历史上的“法家”思想,批判资产阶级法权。林林总总,越批越荒唐。学校办了批林批孔展览,让我画宣传画。

除了开批判会,还有新鲜玩意儿——带着学生“拉练”。这是跟解放军学的,模拟实战的行军训练,全校学生步行几十里地,到某个军营参观学习。

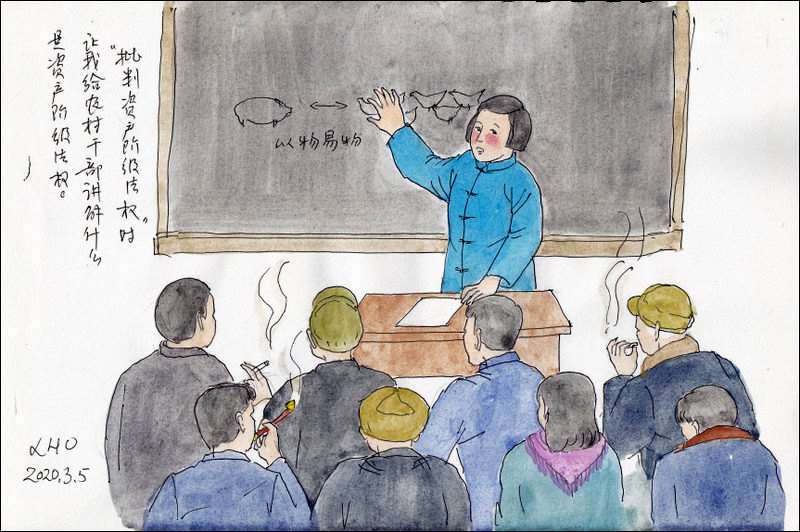

1975年又冒出来一个新提法“反对资产阶级法权”,什么是资产阶级法权,为什么要反,大家都稀里糊涂。公社要求学校教员给农村干部讲解资产阶级法权,这个任务就落到了我的头上。我也不知道那是个什么玩意儿,更不知道反资产阶级法权目的何在。我啃了几天的马克思主义政治经济学,大致弄通。在一个冬夜,在某个村的小学教室里,黑压压地做了一屋农村干部。我用最通俗的语言,从以物易物的原始交换开始,一直讲到剩余价值和垄断资本主义的产生。两个小时讲完了一本政治经济学。

因为我对理论有兴趣,学校又让我教政治课,政治课讲“辩证唯物主义”,实际上就是《实践论》《矛盾论》的简化通俗化的读本。在毛主席著作中,我最爱读的,读了无数遍的就是这两篇,教起课来深入浅出,得心应手。

我后来考上研究生,就得益于教政治课。塞翁失马焉知非福。