我的越战老兵朋友(十一,一个人的一生就这样完了 大结局)

我的越战老兵朋友(十一,一个人的一生就这样完了·大结局)

刘海鸥(铿锵猪)

孤独是一条黑狗

戴维失去了生活中一切有价值的东西。只剩下了孤独。

孤家寡人的戴维,每天无聊地拿着电话本,挨个给朋友们打电话,重复一些说过无数次的故事,开一些醉酒后无聊的玩笑。一次两次还可以,天天如此,让人烦得不行,总是推说马上要出门或家里有客人,挂断了电话。他也知道那是借口,骂一句“以后没有这个朋友了”,在电话本上划掉了这个电话号码。电话本上的号码越来越少,旧时的朋友们离他越来越远。

唯一的一个伙伴是老虎机。喝了酒他就摇摇晃晃地去酒吧或俱乐部打老虎机。一手举酒杯,一手按键,按一下,五块钱。几百上千元一会儿工夫就玩完,直到现金卡里耗光最后一分钱,才踹一脚老虎机,跌跌撞撞离开。因为和别人抢老虎机打架,他几次被驱逐出去,最后周围的几个酒吧和俱乐部都禁止他进入。

他成了那条街著名的酒鬼和赌鬼,人人都认识他,见面也点头打招呼,转过身却讪笑地望着他的背影摇头叹息。

连我和老宋也算上,不愿意和戴维联系,因为在他那儿所得到的信息全是负面的,毫无益处,反而精神上的压力加大。

戴维招了两个中国女学生与他分租,一方面为了减轻不再工作后的生活负担,更主要的是房子里有些人气。那两个女孩对他很关心,一天女孩给我打电话说,戴维又尿血了,他要和我谈话。我只好去了。

戴维正襟危坐,说:“我要和你进行一次严肃的谈话。”他说:“我已经看了大夫,做了CT,癌已经长到有杏子那么大,扩散到了前列腺,也已经有葡萄大小,在胃里已经长得如苹果大小。医生说我只有六个月的存活期了。我问大夫应该怎么办,大夫说,享受生活,过一天是一天,爱抽烟爱喝酒都没关系,总之让自己过得好一些。”

两个同住的中国女孩在旁边难过得为他流泪。

我心存怀疑,他的态度太从容镇定了,他的语言太有条有理了。这不是他,如果是真的,他会像上次得知患了癌症那样双手发抖,语无伦次。

我说:“我根本不信,你说实话吧。”

他无奈地说:“你聪明,瞒不过你。全是瞎编的,因为你和老宋再也不来看我了。我想让你们来,我需要同情,我需要有人关怀!”

“每个人都有自己的生活,自己的事情,大家不可能总是围着你转。”临走我说,“戴维,自己站立起来吧。”

他在我身后喊道:“孤独!孤独!你们尝过孤独的滋味吗?它是一条黑狗,寸步不离地跟着你。”好像是丘吉尔说过类似的话。

救救我

在戴维有限的清醒时刻或半清醒时刻,他也知道喝酒害事,也想戒酒,也在寻找戒酒的方法。他从报纸上剪下条条块块关于戒酒的文章,并一条条试过。

他去看过医生,医生给开了戒酒药。

一天晚上,那天是中秋节,我记得很清楚,我们全家团聚正在吃晚饭,戴维来电话了,声音低沉可怕,嘶哑着说:“我喘不上气,我要死了,救救我。”我和老宋赶紧放下晚餐,奔过去,同时打了急救中心的电话。那阵我家离他家很近,开车不用十分钟就到了。急救车也同时到达。推门进去,只见他呼吸急促,一头冷汗,口吐白沫,涕泗交流,浑身战抖,象发了大烟瘾。

急救人员查了所有的指标,均为正常。问:“吃了什么东西?”“戒酒药,用酒服用的药。”亏他想得出,戒酒药就酒!急救人员说:“他可能是酒精导致的药物反应,不用上医院,再观察一下,如果情况不好,再叫我们。”又叮嘱他:“戒酒药千万不能用酒服用。”

他干脆再也不吃戒酒药。

他去参加过“AA”。

“AA”(Alcoholics Anonymous)是戒酒者协会的简称,一个世界性的组织。想戒酒的酒鬼们定期聚会,讲述酗酒给自己和家庭带来的危害,交换戒酒的经验体会,互相帮助和互相鼓励戒酒。

他参加了几次“AA”会议。一次我和女儿也和他一起去了,女儿在学校写论文,讲青年人的问题,和酗酒有关系。

几个男女青年轮流上台介绍自己是怎么开始酗酒的,造成了什么危害,现在如何戒酒的经验。我听得津津有味,女儿疾速地做着笔记。

会议结束我收获特大,看到了社会某一个方面。问戴维,感觉怎么样。他一撇嘴,耸耸肩:“你看会场上挂着的牌板了吧,上面写着戒酒的十二步骤?那都是bullshit(胡说)!第一条就是,要承认我们自己对酗酒是无能为力的,必须相信只有伟大的主才能帮我们摆脱这个恶习,因此我们要把自己意志和生命置于主的关怀之下……你以为世界上有‘主’吗?那都是骗人的。”他说,“我自己就是我的‘主’。”很有点《国际歌》里的意味,但是他这个“主”连自己都管不了。

“再说了,那些毛孩子的戒酒经验对我毫无作用——不过是因为在家里家外闹了些小矛盾就酗酒,太小儿科。他们经历过战争吗?他们知道战争留在心里的创伤吗?没法相比。”

他不再去“AA”了。

他也去过教堂。他从来不相信上帝,但是在最无奈时候他想试试向找教堂的牧师寻求精神上的援助。

他请我和他一起去,原因是有一个女士在旁边,他不会被当成精神病人赶走。他敲开了莱卡一个教堂的门,一个神父出现在门口:“你有什么事情。” 戴维喃喃道:“神父,请您救救我这个可怜的人吧,我酗酒、赌博,我的亲人和朋友都离开了我,我请求上帝和上帝的仆人您帮助我摆脱这些噩梦……”说着,已是眼泪哗哗。牧师看着这个脏衣烂衫,醉醺醺的人,没有被打动,连门都不让他进,把他堵在门口应付了几句:“上帝会宽恕你的,欢迎你周末来参加礼拜”之类,就关上了大门。

戴维气坏了,指着教会院子里的房子和汽车大骂:“看看!都是些是吸血鬼!敛着教徒的钱财,住着教会的好房子,开着教会的靓车,却不为信奉上帝的教徒办事,该下地狱的是他们!”又说,“海鸥,你看见了吧,你陪着我,穿得这么高雅,显得这么有教养,他们根本无视你的存在,照样把我推弃在大门之外。上帝根本不想帮助我!”

在他的心里,教堂画上了叉子。

最无奈的时候,他终于选择了他最忌讳的戒酒中心。

一天他主动打电话找我们,请我们开车把他送到阿弗雷德王子医院的戒酒中心,在那里可以得到药物的强制性治疗,而且都是免费的。

戒酒有几个疗程,要在医院住一段时间。戴维捡了几件衣服夹着个小包留在了医院。我和老宋都很高兴,这回戴维有希望了,我们也不必整天卷入他的生活了。

刚回到家,就接到戴维打来电话。我问:“你在哪儿呢?”

“我在家呢。”

我心里一沉,这人真是没治了。“为什么?”

“你没看里面都是些什么人。吸毒者流浪汉妓女……都是人渣。和那些人待上半天就会发疯。”虽然醉,戴维还不忘自己的身份,他读过大学,当过百万富翁,会讲好几国语言,他能和那些loser交谈,但是不能与他们为伍。他自己打的回家了。

戒酒中心没戏。他难道不知道,在别人眼中他和他们都是一样的。

最后一招——打热线电话求助。

黄页电话本上有无数热线电话,帮你解决由疾病赌博抑郁症……产生的心理问题。刚开始他是认真地打电话求助,没多久就变成了打发无聊时间的游戏,所有的电话都打,编出一套套悲惨故事向热线求助——同性恋、夫妻打架、生活拮据、孩子离家出走、甚至自杀的企图(其实和他的实际情况也差不多,不过他编得更离奇曲折而已)。全都打下来,他的结论是,那些接线人只是为了挣一份工钱而说着毫无作用的职业性套话,没有一个人真正把你的问题当作一回事,没有一句话说到点子上。

简直没路可走了。

“救救我,救救我!” 戴维每每捶着桌子大声疾呼。

土拨鼠

来澳洲之前我不知道是么是抑郁症,几乎没听说过。我们那一代人,我们的上一代,上一代的上一代,历尽了苦难,所做和所想的只是怎么填饱肚子,怎么从同类的挤压中保存生命,没有时间抑郁。也可能有人有抑郁症,但是被赋予的名称是思想问题,大家就不敢抑郁了。那病或者不治自愈,或者控制不了而精神分裂,而自我了断。抑郁症本来就是精神病的一种。

所以对戴维的抑郁症我们并无知觉,我和老宋不断给他做“思想工作”,我还特地买了一本《道德经》的英译本送给他,希望他看了能够顺时应势,放下过去,面对现实。这位老兄看完了以后,对老子赞口不绝。我很有成就感:“讲讲你的心得体会。”他说:“我的思想和老子是一致的,老子说Do nothing(无为),我也要跟随他Do nothing。什么事也不用做。”敢情他是这么歪解老子的。我解释:“‘无为’不是什么也不做,而是做事不要违逆自然规律,这样什么事都能做成了。”他说:“嗯,你很聪明。”不说赞成,也不驳你的面子说不赞成。下一次照旧拿“无为”给不去干活当借口。

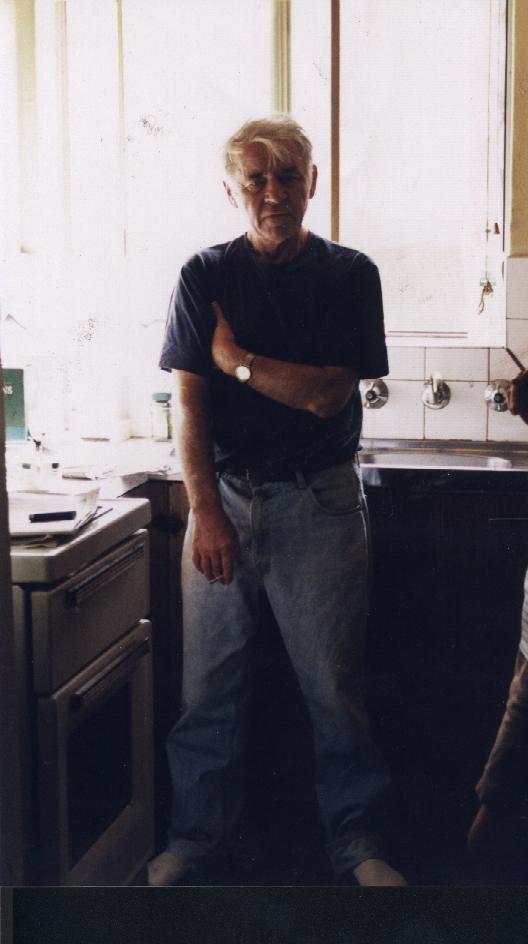

不干活的戴维整天站在厨房台子的一个拐角。自打我认识他起,角落就是他最心爱的地方。他说在军营受训时,教官告诉他们角落是最安全的,背部两个方向不会受敌,前面九十度的空间易于战斗。从那时起,不管到哪里首先站定一个角落。他倚着拐角,一边是烟,一边是酒,看着窗外,可以一天不动窝。

戴维整天站在一个角落。

我问他:“过这么无聊的生活,你难受不难受?”

他说:“你看过那部电影吗?《土拨鼠日》(Groundhog Day)。土拨鼠每年春天在同样的日子,同样的时间冬眠苏醒,钻出地洞,昭示春天来了。那个镇上人们就在这天举行盛大的节日。一个天气预报员,到了这个镇子上,发现他自己在这里每天过着同样的生活,在同样的地点遇到同样的人……

“生活的本质就是——重复。”醉了酒,有时就变成哲学家。

“我站在这里看着窗外,每天在同样的时间发生着同样的事情——5点55分,报纸店的老板领着两条大黑狗开店门;6点5分,一个垃圾车从街上通过;6点17分,一个穿黑衣服的中国青年上班,而且总是那身衣服;6点33分,一个白发女人出来遛狗;7点8分,夫妻俩人一起走过去;8点25分,一辆橘红色的汽车开过来;8点半,一个人在对面街的拐角点烟。每天如此。这就是生活,不仅是我的生活,是一切人的。生活就是重复,毫无意义的重复。”

他这样说,我还没有和抑郁症挂上钩。

后来他连站也不再站着了,他坐在床前,身体佝偻,眼睛空直,头深深地埋在胸前。如果走动,则是行动迟缓,有如冤鬼幽魂。说话也是含混不清。

他说他脑子里有个开关,开的时候就正常了,关上就忘了一切。所以他一会儿清楚一会儿糊涂。

糊涂的时候,听到飞机飞过的声音(他住的那个区每过十几分钟就有一架客机飞过上空)就作出高举机关枪的样子,嘴里“突突突”地扫射,眼睛里露出杀气。一会儿大叫:“越共来了!中共来了!”一会儿大笑,一会儿哀叫:“蜘蛛,满屋都是蜘蛛!”双手乱舞“挥打”蜘蛛。

要不然就自言自语:“我要走了,我要回家。”

两个中国女孩被他吓跑了。

清楚的时候,他说:“活着毫无意义,不如死了。你看过《生活在拉斯维加斯(Live in Las Vegas)》那个电影吗?,那人到拉斯维加斯饮酒自杀而死。我也要像他们一样买四瓶沃特卡全部喝光而死。”

我心想,他只是说说而已,他对癌症的恐惧表明了他多么想活着。

可是戴维真的演了一出自杀的戏。

一天他弟弟斯特沃来看他。补充几句,戴维有同父异母的、同母异父的以及同父同母的共十四五个兄弟姐妹,都是些大学教授、中学老师、政府公务员……还有身价百万的商人,总之都有着不错的工作和收入,但是不知道什么原因,除了这个弟弟斯特沃,其他兄弟姐妹几乎没人和他联系。就这么一个弟弟,戴维还是要和他打架。那天下午斯特沃去看他,两人不知为什么打起来,戴维扬言要杀死他弟弟。打不过,就说要自杀,弟弟说:“你去死吧,谁在乎。”他真的跑到车库里,把一条吸尘器的长管一头接在汽车排气管上,另一头通进汽车,把窗户关严,发动引擎。坐在那里等死,还没死,人已经醉得不省人事。

斯特沃冷眼看着他“自杀”,然后把吸尘器的长管从排气管上拔下来就走了,还给我打了个电话:“麻烦你去看看戴维,他自杀了。”从此就永远消失在戴维的生活中了,斯特沃最后一次出现,是在戴维的葬礼上。

我赶到了戴维家(我必须承认,我非常不厚道地感到一种解脱,我的生活被他搅和得乱七八糟),只见车库门大敞,汽车突突突地发动着,戴维垂着头坐在汽车里。我以为他死了,喊了两声,他醒过来了:“你救了我?是你救了我!”接着大骂,“斯特沃这个混蛋,明明看见我自杀,见死不救,竟然就走了。以后他永远也不再是我弟弟了。”我说:“既是要自杀,为什么又骂别人不救你呢。恰恰是斯特沃拔掉了管子,没让你死成。”他不相信。

我之所以说他演了一出自杀的戏,是因为我觉得他并不是真想死,而是让别人注意他。

不管他是不是真的自杀,我感到他的问题确实很严重了。我给他的小女儿妮可打了电话,我们一起把他送到若泽尔精神病院。

医生说,他患的是严重的精神抑郁症。

对于他自己的抑郁症,戴维是这样描述的:“我被禁锢在一个四面封闭的屋子里,我在黑暗中徘徊,突然面前有一道光明,我扑过去,想抓住它,它倏然消逝,留下的,是更加漆黑的世界。”一醉,戴维说话就有了诗意,末了还要来一句法语“赛拉磨”(戴维说意思是“这就是生活”,后来我的法国朋友说应该是“塞拉未”)。

演习未来

医生开了抑制忧郁症的药。用通俗的语言说这药叫快乐药(happy pill)。快乐药没有使戴维快乐起来,吃了这药人混混沌沌,就想睡觉,忘事,还恶心。他把药扔进垃圾桶,继续他的抑郁。

前面说过,他的生活中几乎没有朋友了,他只能拽着我和老宋。我们与他的朋友们不同的是,很难说“不”,所以总是被他牵牵扯扯。他经常让我们去接他,说“请我们吃饭”,到意大利餐馆吃面条,或去RSL俱乐部吃自助餐,有的时候,在艾史费尔德吃中国餐。说是“请”,每次几乎都是我们付账,倒不是他耍赖,他是个很好面子的人,在正常情况下他是决不会让人家付账的,是我和老宋坚决要付钱,因为他口袋里的钱常常不够付三个人的帐,我们是二对一,怎么好意思让穷愁潦倒的他为我们付钱呢。更多的时候他已经醉醺醺的,根本忘记了付钱的事。

一天我们在市中心的中国城餐馆吃完饭出来,他趔趔趄趄地走在乔治大街上,突然一屁股坐在一个商店的台阶上,伸着手对来往的行人用可怜的声音说:“给一块钱吧,我肚子饿了,没钱买饭。”我和老宋去拉他,他死死地坐在那里不动,我们只好站在五米以外,等着他演完这出戏。他一个人一个人地乞讨,没有人理他,一分钱都没讨到。半个钟头后,他站起身来,说:“这就是我的未来,我在演习我的将来。”又骂道:“现在的人一点同情心都没有,二十年前,不要二十年,十几年前,你就是躺在公园的草地上睡个午觉,醒来身边都有人家扔下的钢崩儿。”

让戴维自己去建造他的未来吧,让他演戏给自己看吧,我们已经受够了。我们对他已经尽到责任了,其实我们根本就不需要对他负责,如果尽了一些责任,也是看在朋友的份上。我们决定不能再让自己的生活被他搅乱,可以远距离地保持朋友关系,但是再也不管他的任何事情。

很长时间我们不再过问戴维的生活。据说他自己闹得无边无际——曾经裸体上街,又曾经手持刀子坐在门口,对来往行人喝斥。

有人报了警,警察局查到他的军人番号,告诉了军队。退休军人委员会给戴维打电话,说:“我们知道你一切的行为,很多人投诉你。”他们派人来带戴维去检查身体,普通医生、心理医生和精神病医生一起给他做了全面的体检。军队给他提供了一套老兵退休村的房屋,在如诗如画的中央海岸,免费,并可以得到养老费。戴维拒绝了,原因是老兵退休村离悉尼市太远,他自己是个“城市动物”。还有一个重要的原因是退休村里都是军人,见到他们会勾起他最伤痛的回忆,而且这些人在一起免不了要谈起战争,他永远不想再听到。

戴维的现实问题是没有钱交房租。房屋中介所的人三天两头来催房租,警告要把他撵走。为了躲避这些讨厌的人上门,戴维决定离家出走一回,尝试一下街头生活,为将来做个准备。 他带着枕头和被子,开着车,在外面流浪,白天睡在车里,晚上出来活动。

一个凌晨的三四点钟,一群青年包围了他的汽车,敲窗户打车身,寻衅闹事,吓得他缩在车里一动不敢动。事后他嘴硬说,现在身体不行了,要是在以前我一个人能把他们五六个人全打趴下。从那以后,他再也不敢流浪了。

他知道我喜欢听这些事,写了一篇短文寄给我,讲述他的流浪生活经验。转录如下:

在我遇到那个流浪女孩之前,我从来没有想过要变成一个流落街头的人。那是一个家在海边的,中产阶级家庭的女孩。她跟我借火,然后一整夜和我坐在我的汽车里。我睡着的时候她走了,拿走了我的一件毛衣,我在伦敦买的,还有一包烟。

我决定当一个流浪街头的人,只当一个星期。虽然我有很多在国外旅游的知识,但是没有在街上生活的诀窍。我要向他们学习。

这一个星期我遇见许多男男女女流浪者。他们告诉我的故事都差不多。街头流浪者有他们自己的语言,我这里用我自己的话来讲他们的故事。

那天晚上,我穿上最旧的衣服开车到了内城区,开始像流浪者一样生活。

我遇到了第一个流浪伙伴。她是一个很难判断年龄的女人。尽管已经是深冬,她还是只穿一件肮脏的体恤衫,一条牛仔裤。

我向她走过去,我告诉她我现在决定到街上生活,问她能否教我一些街上生活的规则和诀窍。当她终于相信我不是警察也不是强奸犯后,她告诉我第一件事就是要像一条鲨鱼一样生活,永远在行走中,不要站在一个地方,这样你不会引起别人的注意。

我们一起走过公园,她继续给我上街头教育课。

“你的眼睛永远不要接触别人的目光,”她说,“如果别人看你,你把头转到别处。”

她继续说,“白天在废弃的房子里或者树丛里睡觉,夜间才是青蛙(流浪者对自己的称呼)们的。”

“身上永远要带着一些东西,比如钱。这样如果有人拿刀子对着你,你可以把钱或东西给他。”

“不要乞讨食物,要去偷。不要去高级商场和购物中心,那里有保安,他们特别喜欢揍流浪人。”

她告诉我:“在街上,我们没有名字。”

“集中注意力,保护你自己的安全。永远不要把脖子伸出去,随身带一把小刀,和一个水果,如果那些猪把你拽住,你就用刀子削水果。”

“不要表现出你的恐惧,但是也不能表现得太勇敢。”

“绝不要帮助任何人,也不要向任何人请求帮助。”

“不要相信任何穿工作制服的人,甚至公交车司机(也穿工作服)也不能相信。实际上,不要相信任何人。”

“那么你相信我吗?”我问。

“不相信。”

她弯下腰捡起一个烟蒂,我准备再问她一些问题,一转脸她已经消失在黑暗中。

我不打算像他们那样找一个隐蔽所,因为我有自己的车里。那天夜里我睡在车里,有枕头,有被子。

夜晚的天气刺冷。

照着她所说的,我在汽车中睡了一整天。她曾经告诉我,白天睡觉又暖和又安全。

第二天的半夜我又碰到了她。

“你吃了吗?”她问我。

我说没有,我在撒谎,其实晚上七点钟的时候,我吃了一顿泰餐。

“跟我来,我给你找一些面包和水果,你喜欢吃香蕉吗?”

我在黑暗中点点头。

她把我带到什么商店后门,在他们的垃圾桶里,摸索人家扔在垃圾桶里的食物。

“要拣那些皮厚的水果,还要检查一下有没有老鼠咬过,把老鼠咬过的部分切掉。”

我们又到面包筐里捡变了味的面包。她说:“一定要找中间的面包,框子的边上太脏了。千万不要吃蛋糕。吃前先闻闻味。有的时候他们在面包上放了毒鼠药。”

她吃着捡来的东西,我假装也一起吃,反正在黑暗中看不见对方。

……

戴维说,这就是我的未来。

沉到了水底

戴维最终逃不过房屋中介所的追索,交不出房租,被赶了出去。戴维的家里是有一些好东西的,尽管他已经当掉了不少,比如他心爱的吉他、一只金表、一条母亲给他的金项链、一只结婚金戒指……换回来一点点钱,都买酒喝了,东西都成了死当。就这么糟踏着,家里还是有一些油画、汽车模型、古董手枪和古董家具。一旦被驱逐,这些东西只好贱卖,收回来也就百十来元。

我说过他是很好面子的,这样了嘴还硬,说:“我要学中国人过简单的生活,老子说生活简单才能得到快乐。”天知道老子什么时候说过。

不过戴维的未来还不至于流落街头,政府和教会给所有无家可归的人提供住宿,可有的人就是愿意在街头流浪,甚至本人来自富有家庭。他住进去了,可是又不断地搬家,每搬一次家总是要打电话详细告诉我们怎样找到他的新地址,意思很明显,希望我们去看望他。

第一次是搬到一个教会的收容所,在熙熙攘攘的移民聚集区。房子六平米大小,三角形的,一个角90度,一个角60度,一个角30度。90度那边放了一张单人床,60度那边放了一张椅子,30度那边放了一个衣柜,打开柜子就开不了门,打开门就开不了柜子。还剩一条走路的过道。教会管两顿饭,一个星期交140元。没多久他就被轰了出来,是因为和人打架还是不交房租,他说得含含糊糊,反正是因为什么事情。

第二次搬到同一个区同样类型的公寓。我和老宋去看他,他正在房间里和公寓里的一群岛国光棍汉喝酒,称兄道弟。一会儿岛国人要吃饭了,热情地邀请我们去他们房间一起吃。可是那饭,甚至水杯子我们都不敢动一动,太脏。

又是被驱逐,因为什么懒得问了,问他也不会告你实情。

又是几次搬迁,我们已经懒得去看他了。

最后走投无路,戴维不得不再向退休军人委员会求助。没有费任何口舌,没有经过任何等待,他就得到了一间一室一厅套房,在临海的克如纳拉高尚区,一个绿树掩映的退休村里。村民都来自附近中产以上的家庭,十分有教养。

戴维非常满意他的住所,人也变得“高雅”了一些。“One who lies with dogs will ride with fleas(躺在狗身边就招虱子)。和什么人在一起,就变什么样。”戴维轻蔑地谈起之前那段不堪的生活,似乎是别人把他带坏的。

他还是喝酒,但是比较有节制了,很少喝沃特卡,只喝葡萄酒,也不再撒酒疯。赌博也很困难了,因为从他的住地到有老虎机的酒吧走路至少要一个钟头。他早已经不能开车了,因为思想不能集中,手也发抖,更何况他血液里的酒精含量从来没有干净的时候。

他的朋友还是只有我和老宋两个,每年他的生日和圣诞节他都邀请我们去和他一起过。在这之前一个月,他就打来电话,开始策划怎么过,到哪儿去,吃什么东西,谁负责买什么,之后总还要打两三次电话提醒我们不要忘记了。我们送给他的生日礼物和圣诞礼物照例是一瓶中国的二锅头——他最喜欢喝的酒,可惜一年只能从我们这里得到两瓶。他知道这是在中国杂货铺买的,自己去买过,人家说没有。这些店铺贩的是私酒,怕澳洲便衣警察来查,放在柜台底下,不卖洋人,只卖脸熟的中国人。

在他家或餐馆吃完饭,他一定要请我们到海滩散散步,夸夸这个地方有多漂亮。告别时他总是有礼貌地说:“谢谢你们,今天过得非常好。”其实我和老宋跟他并非知己到什么程度,也没有那么多共同话题,我们只是十分地同情他。每当庆祝的日子结束,想起戴维又得孤零零一个人在那间小房子里消磨时光,我的心里便升起一抹悲凉。

2006年的一天我接到妮可的电话,那时我正在写戴维的故事,写一段就在网上贴一段,写到第八段了。妮可说,戴维住院了,情况很危险。

我马上出发去医院。说“出发”是因为路远,火车加汽车加走路两个半小时才到。

戴维因为长期喝酒,肝硬变导致肝破裂,腹水。肚子鼓得像临产的孕妇。医生给他抽了腹水,然后把肝破裂的地方粘上。医生说:“再喝一杯酒,必死,你看着办吧。”

戴维十分虚弱,瘦骨嶙峋,脸色苍白。

我说:“戴维,我把你的越战故事放在了网上,大家可爱看呢。”

他说:“哦?能有一千人点击吗?”

我说:“一千人?你要问我有几万人点击。”

他微微点头。

我说:“网友们知道了你生病的消息,都在问候你呢,祝福你早日康复。”

他说:“代我谢谢他们。”

在医院里几天没喝酒,说话特别清醒和正经。他的话很少,也不再像往常一样说笑,但是唯一主动说的一句话还是笑话:“告诉老宋,给我打一口棺材,我付现金。”

妮可紧接了一句:“那好,省了我买棺材的钱了。”

戴维终于笑了,妮可像他,也爱开玩笑。他最喜欢这个小女儿,就是参战前他冲出受检阅队伍抱起的那个小女孩。

他真是很危险了,但是他挺过来了。按照他的说法:“沉到了水底,就要浮上来了(指事情发展到最坏,就要走向反面了)。”

大病初愈的戴维。

清醒了七年

戴维一滴酒也不敢沾了,他怕死,他还想活下去。

我和老宋每年和他通话三四次,去看他一两次。去时一般不按洋人们的规矩先打电话预约,他喜欢出其不意的事情,而且九点钟以后肯定能找到他(九点钟前他上街走走,拣点人家丢掉的东西),他永远姿势不变地缩在沙发上,一根接一根地抽烟,一整天。

他的小屋门前种了几十种花草,杂乱无章,但是蓬蓬勃勃。

屋子里很黑,墙壁是灰黄的,墙上挂满了粗糙的画作和摄影。“戴维,你的墙该刷刷了。”“我知道,我只要叫,他们随时都会来刷,但是我喜欢这样。”

房间杂乱肮脏堆满了东西,十几部收录机、三十多个钟表、四五台电视、无数的玩具,都是沿街捡来的。他一个一个给我们表演那些玩具,会说话的,会学舌的,会吓人的,会放屁的、会跳舞的……满意地看到我们惊异的表情,哈哈大笑。

它们就是他生活的伴侣。

他不常开玩笑了,幽默和机智随着酒精一起消失了,但他还是很健谈,什么方面都涉猎,“别看我不出门,什么事我都知道。”散布在屋子各个角落的电视和收音机整天开着,告诉他世界上所有的事情。

戴维闭口不谈越战,甚至我在写作的过程中问他一些细节,他也只是顾而言它,似乎从来没有发生过此事。不喝酒,脑子里通往过去那一段的阀门完全关死了。

要走了,戴维从不挽留,总是把我们送到泊车场,招手再见。

上了车我总要和老宋说一句:“戴维怪可怜的。”

老宋总是回答:“嗯。”

就这样七年过去了。大概是他一生中唯一清醒的七年。

我和戴维

老宋和戴维

2013年四月,有一天我和老宋说,好久没去戴维家了,什么时候去看看他。就在说完这话的两天后,妮可打电话告诉我,戴维死了。

戴维什么时候死的不确定,什么原因死的也不知道。一天早上有人去他家,看见他倒在厨房的地上,身体已经僵硬。

一个人的一生就这样完结了。

我和老宋都流眼泪了。 (全文完)

谢谢网友们的留言,赞赏和鼓励照单全收,化作我写作的动力。有的网友质疑事件和人物的真实性,我只想说一句,在和平年代成长的人无法理解战争的残酷和伤害。