我的老闆金庸---第十二章

第十二章 峰回路轉被派新工作

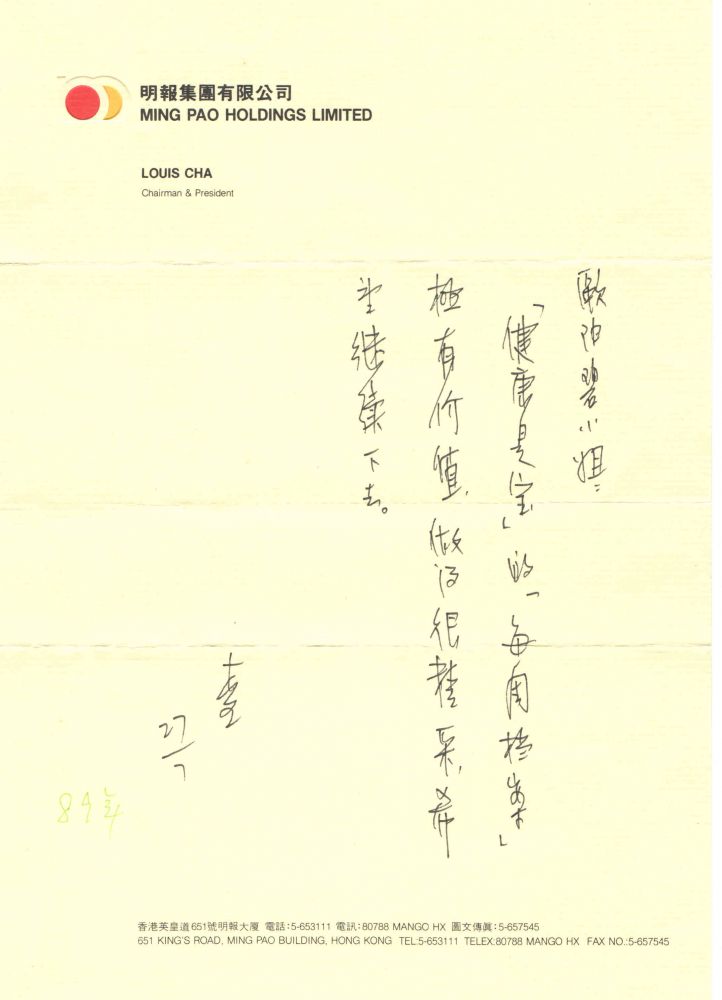

這是1989年7月27日查先生寫給我的親筆信。

奉命接手健康版

一九八七年七月,檢查報紙的工作進行了15個月(一年零三個月)的時間,終告結束,查老闆指示以後的檢查工作交給潘先生,然後我被告知:

“你去編健康版吧,現在的編輯是港聞版的一位編輯代編,編得不好,我不滿意,你如果不接這個版,我就把它取消了。”

其實,有了那次叫我接副刊的不愉快經歷,我很有點裹足不前,生恐不知道又“踩”了哪一位的“腳”。查先生好像看出我的猶豫,便說:

“這次沒有問題了,你放心吧,這個代編是港聞版的編輯,編這個版也是個負擔。我會安排你們交接的。”

於是,我很順利地接下了“健康是寳”的編務工作。我這個人大概是天性所至,非常受不了沉悶,一接手便開始計劃將健康版“翻新”。

我有一個鋼琴學生的爸爸是港大畢業的執業醫生,那時艾滋病剛剛“嶄露頭角”,沒有什麼人了解這是一種什麼病,但那位港大畢業的醫生不擅寫稿,我就教他根據英文資料寫寫常識便可。結果,健康版上便第一次有了有關艾滋病的專欄,大約一年後明報出版社為他結集出版了名為【防範艾滋】的書,記憶中那是香港出版的第一本關於艾滋病的常識書。

另一位作者是香港著名的法醫官,是那位寫艾滋病醫生的同學兼朋友,我其實一直都很有興趣了解法醫和破案方面的知識,便請他來寫關於辦案中的法醫故事,滿足好奇心之餘又能增加知識,真是最好不過。

還有一位作者是以前跟查先生一起在新晚報寫稿的醫生,欄名叫“疑難雜症”,用他平時診病見到的疑難病例,深入淺出地解釋病因等,後來也出版成書。

除此,還有為癌症患者解答問題的欄目,用中醫角度分析病症的欄目,精神病的診治與常識,以至同性戀者的自白等等,五花八門。

那時香港的電視臺有一個節目,名“星期六檔案”,分析一周來的重大新聞,立意十分新穎。我想我這個健康版也可以效法,於是每週日推出【星期日檔案】,用整版的健康版版面,討論新近的醫學熱門話題,記得曾經做過的有香港試管受精(試管嬰兒)發展狀況、香港青山醫院(精神病醫院)採訪、南朗醫院的善終服務和醫院垃圾何處去等話題。

有一段時間竟發生這樣的事情,我在健康版頭一天做了一個專題檔案,第二天另一張報紙便也會出現同樣的内容,而且版面做得比明報健康版的還大。我心裏便笑:這下子好了,有人跟着我“玩”了。

前面已經提到我這個人就是怕悶,健康版版面的改變,其實就是我不想“悶”,天天有點變化,玩兒點新花樣,正可以增加工作樂趣,何樂不爲?完全沒有想到其他。查先生對我的工作也非常滿意,寫來條子( 請看上圖 ):

健康是寳的每週檔案極有價值,做得很精彩,希望繼續下去。 查

不但如此,還要求其他版也照我的樣子,改革版面。

可是,這下令我在整個副刊成了“羊群裏的駱駝”,本來別人一成不變地做他們的版,老闆也說不出什麼,有了我這個“駱駝”,老闆就對他們有了新要求。

這是辦公室裏常有的事,但事情落在我頭上,接受別人並不友好的眼光,對我實在不是件舒服的事。

好不容易不用作報紙檢查的工作了,也不再受人無端猜疑了,哪裏想到先前做報紙檢查惹來的眼光又回來了。但我心裏拿定主意:我“玩”我的,不悶就行,別人願意怎麼看就怎麼看吧。

在這裡順便提一下,當年在明報工作,查老闆並不要求編輯和記者一定要八小時坐班制,他曾經說,整天坐在報館怎麼能發掘出新聞?編輯要走出去,跟作者聯絡,跟各方面的人聯係,這樣我們才會有“我有人沒有”的新聞。於是,當年在明報作編輯的,幾乎沒有人每天在報館呆八個小時的。不過,後來明報被賣掉,換了老闆,就沒有這個好時光了。

“溫度”回升大家開心

記得那時在編輯部,我每天都會收到大批讀者來信,還有電話,有一天一位讀者跑到報館找總編輯,找不到總編輯就找行政部,指明要找健康版裏的醫生,因爲他的母親正病入膏肓,到處都找不到好醫生,所以就找到這裡了。

我一再説明報館不負責介紹醫生,也不負責問醫求葯的事,好言相勸一番,這才把他送走。類似這樣的事,後來又發生過幾次。

一些讀者還沒等我上班(他們並不清楚我什麼時間上班),就打到編輯部副刊,因此,一起工作的同事頗有怨言,説來也是,他們沒有義務為我接聼電話啊,我心裏真是過意不去。

香港人有個習慣,一到下午三四點鈡的時候,就要喝下午茶,這恐怕也是英國人傳下來的習俗。報館裏面也如是,編輯部裏還有附近茶餐廳的電話,一個電話打過去,十幾分鐘後便有店夥計送上來。由誰來為大家買下午茶,並沒有規定,但是對於當時的我來說,就成就了向同事們致謝的機會。

當然我用不着把謝字掛在口上,只消到了下午茶的鐘點,微笑着向每位同事送上一句“想飲乜(想喝什麼)”,他們便會點出心中所愛:凍擰茶、熱咖啡、紅豆冰、檸檬可樂。。。。。,夥計送上來,我付錢便是。

隔三差五地如此致謝,經過了一些時日,果然收效,他們開始知道了我的爲人,慢慢也就接受了我。

堅冰融化,人際之間“溫度”回升,我感到背後那根“芒刺”不再那樣扎人了,怪異的眼光也逐漸消失。

查老闆解釋欺生現象

查先生雖然從來沒有問過我在編輯部的情況,但是, 有一次在飯局中見到查先生,他不知怎麼就對我說起這樣一段話:

“凡是有人群的地方,都會有欺生的現象。我當年剛來香港的時候也是一樣,你跟他們講不一樣的話(方言),他們就會覺得你不一樣。這欺生的現象在動物界裏都存在,不要緊的,以後就好了。”

這話說得那麼暖心,所以我的印象很深,原因是查談到在動物中也有欺生現象,這句話令我捉摸了很久,可見他也曾在人生的道路上,遇到過類似的問題。我跟查先生是用國語交談的,當年整個明報編輯部幾百人,只有我說一口北京話,大概查跟我談話也有點遇到半個老鄉的感覺吧,至少我們不必說那蹩腳的廣東話了,那時,我的粵語聽力完全沒有問題了,但查先生的廣東話,我卻怎麼也聽不懂。

其實,查先生對香港人來説也是外省人,剛開始到香港打天下的時候,他才二十幾歲,一口上海話,學了多少年也還是一口上海腔的廣東話。後來初建明報,他的搭檔沈寳新是他的上海老同學,沈的上海口音更重,連他講普通話也沒有幾個人能聼懂。

後來,來自上海的倪匡成了他的至交,又是副刊的專欄作家;另一位專欄作家董千里是上海人,曾作過總編輯的王世瑜也是上海人,他們之間交談都用上海話;我甚至還問過查先生:

“廣東話,上海話和普通話三种方言,除上海話之外,你覺得哪一種方言讓你覺得表達的比較舒服,達意?”

那一次是他在電視上接受訪問,他用廣東話回答主持人的問題,結果電視臺的工作人員同時在屏幕上打出中文字幕,查看了很奇怪,問我們:

“我講的廣東話,你們聼不懂嗎?”

大家都嘻嘻哈哈笑起來,如果聼得懂,還用打字幕嗎?於是,我便問了那個問題,查回答得很爽快:

“當然是國語了。”

只是查先生三次婚姻中的後兩個女人,都不是上海人,第一任妻子算是同鄉,卻維持時間甚短。而他周圍的朋友,報館裡的合作者及朋友大多是上海人或國語人,換句話說,他的廣東話成了他的“家庭語言”。

戳这里 Claim your page

来源: 文学城-石貝