庙小神灵大——画说一生之十七

十七、庙小神灵大

1968年1月我正式分配工作,代培老师基本都分在城区,因为我要求上山下乡闹得凶,教育局管分配的女人说:“你不是想上山下乡吗?把你分到农村中学,你满意了吧?”

于是我被分配到了海淀区永丰公社永丰中学,在这里度过了十年。这十年是我生命的黄金年代,但是却不是我生活中的黄金年代。这十年主要的时间用来坚持“无产阶级专政条件下继续革命”——清理阶级队伍、一打三反、批林批孔、批判资产阶级法权、批宋江、批水浒、批走资派还在走、批右倾翻案风、学黄帅批“师道尊严”、学张铁生“反潮流”、拔资本主义的苗、栽社会主义的野草、高唱“无产阶级文化大革命就是好!就是好!!就呕呕呕是好!!!”……生命中的黄金年华就这样消解着,消失着,直至1976年始作俑者们去见马克思,直至批人的人被人批。

春节一过,我就去永丰中学报到。学校在颐和园后面再往西北二十多里地的永丰屯。从家到校要换三趟车,下车后步行近一个小时。

海淀的学校分为“山前”“山后”,以西北旺为界。山后的老师没有特别关系就永远无望迈进山前。永丰中学在“山后”,所以从理论上说永丰中学将是我一辈子的归宿。

城里的老师都得住校以便参加早晚的政治学习,星期六下了课才能回家。坐车连换带等带走路大约需要两个半小时,下了车,总能看见妈妈在汽车站焦急等待的身影。

那时候的冬天,彻人心肺地冷。换了三次车人已冻僵,下车后手脚生疼麻木,一步也挪不动。路边有一个马厩,里面有一个饲养员的小屋子,很多马车夫和农民坐在里面烤火。冻得实在没办法,我就一头闯了进去,问马夫:“大爷大叔,我能不能烤烤火。”他们从炕上给我腾出一个坐位。屋子里混合着马厩的臊味,干草料的香味,烧柴和抽烟的呛味。当我的脚由生疼变为酥麻,又变成热辣辣时,我就继续上路了。

如果骑车,冬天是个严重的考验,几乎每星期一都遭遇强烈的西北风。从西伯利亚南下的冷风在南口的狭窄处加快了速度,尖啸着,强劲地插入永丰地带。如果天气预报四五级北风,那里必有七八级。上班的路正好顶风,自行车根本骑不动,风会连人带车吹倒在地,只能推着车走,弯着腰,头顶着风,踉踉跄跄,几乎走不动。密密集集的砂石扑面而来,如尖锐的钉子把脸打得生疼。

春天一样糟糕,泥土翻浆,整条路像个随意丢弃的大棉被,高高低低绵绵软软,根本没法骑车,推都推不动。

一般的棉裤根本挡不住刺骨寒风,我赶紧给自己做了一条棉裤,絮了厚厚的棉花,棉裤做好,自己就可以站在地上。

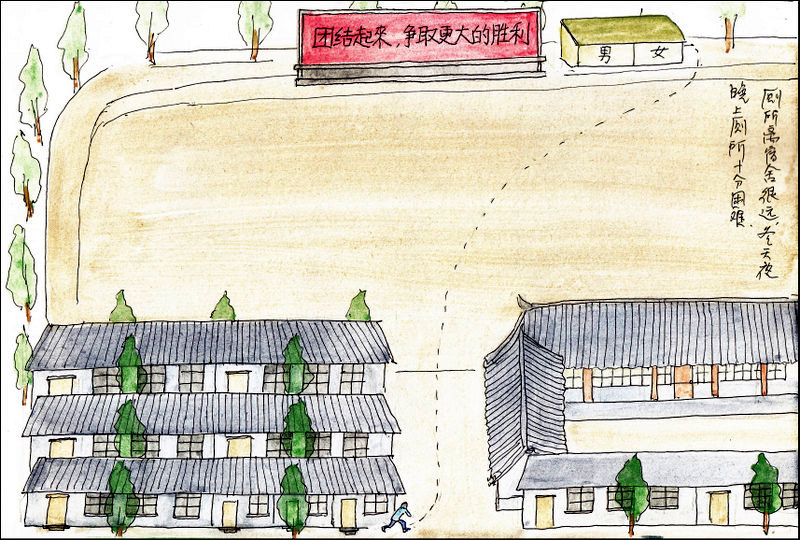

学校以一个大庙为基础,前殿划分给小学校,中学占了后殿及侧殿,已经年久失修,油漆剥落。大殿的周围建了几排教室,也都是灰暗破旧的。

教师宿舍在校园的西南角,厕所却在大操场的东北角,上趟厕所要“长途跋涉”。厕所三面有墙,一面南向,大敞,想一想刮西北风蹲坑的感受吧。

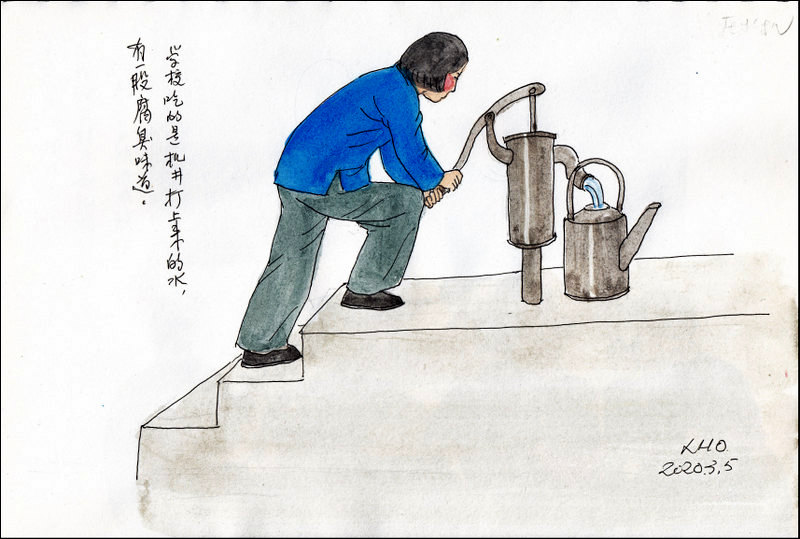

学校没有自来水,只有一台压水机,压出来的水颜色发黄,有臭滋泥味。学校的环境固然艰苦,想想我的在新疆兵团姐姐,在山西和内蒙插队的妹妹,以及班上那些被发配到新疆东北内蒙的同学,我简直是一个幸运儿。

学校还在搞运动,文革中层出不穷的运动对于一般群众来说就是无尽无休的政治学习。每天早上六点到七点半天天读,晚上七点到九点政治学习。如果刮风下雨学生不来上课就整天学;如果发表“毛主席最新指示”(总是首先通过晚八点新闻联播发表),就连夜庆祝游行(二三十个老师孤魂野鬼般摸黑在几个村转几圈)并学习;若有重要中央文件下达就停课办学习班学。寒暑假老师不要奢望放假,总是有全公社教师学习班,好不容易给一个星期的假,又被叫回去学文件或支援农业。

集体政治学习的本身就是浪费生命,多数时间是念报纸,一个人念,其他人个个心怀叵测,老道入定般枯坐。念上个把钟头,时间就打发完了。最怕的是学什么指示,人人表态,一人说一通表决心的话。我不会当众说话,也不会说违心的套话,所以总是等到最后一个才发言,多数情况下,还没轮到我发言学习就结束了,我松了一口气,又忧心没发言被人看成落后分子。

每天要向毛主席“早请示”和“晚汇报”,所谓请示和汇报就是每顿饭前站在食堂门口,手捧“红宝书”,面向高悬的毛主席像,念几段毛主席语录。通常大家都选择最短的语录念,念多了,固定成为“老三段”:“你们要关心国家大事,要把文化大革命进行到底”一遍,“千万不要忘记阶级斗争”两遍,“要斗私批修”三遍。然后挥动“红宝书”,高颂“祝毛主席万寿无疆,万寿无疆!祝林副主席永远健康,永远健康!”方可进食堂。老师们觉得一个人站在食堂门前又念叨,又挥手,像发神经病一样,所以通常是三四个老师赶在一起祝祷。

到校不久就开始了“清理阶级队伍”运动。 第一个被“清理”出来的是赵老师。罪名是“破坏军婚”,因为他和一个军属老师有“生活作风”的问题。他被定为敌我矛盾,由群众专政,监督改造。

赵老师是教音乐的。一次我经过他的宿舍门口,里面传出来华丽丽的手风琴曲,是欢快的阿尔巴尼亚歌曲《地拉那之歌》,我禁不住歌声即将飞出胸膛的诱惑,推门进去,随着风琴放声高唱:“在十一月美丽的日子里,地拉那充满欢笑,烈士们献出生命,为你自由繁荣……”

这以后我一听到赵老师的手风琴声,就不由自主地跑到他的宿舍放歌,完全忘记了眼前是个“敌我矛盾”。

钱老师是与我同时来的,也是65届高中毕业生,曾在十一中学代培。我和他及其他新来的老师在一起很说得来。

到永丰第一年的暑期,小钱去青岛老家,回来时带来一个大酒瓶装满了液体,一定要我尝一尝。我对着瓶口喝了一口,又苦又腥,原来是海水,小钱高兴得拍手大笑。我对他突然有了一点点心动的感觉。

不久发生了让我震惊的事情。一天来了几个人,其中有解放军,与军宣队革委会谈话之后,召开全体大会。会上宣布把“现行反革命分子”钱某揪出来。钱被拉到台前,低着头。来人是十一学校的军代表和革委会成员。他们宣布了钱的罪状——带领学校的“联动组织”打砸抢,并有一系列“攻击敬爱的江青同志”的言论。会后他被那几个人揪回十一学校批斗去了,以后就再也没有回来。听说在那里先是劳改,落实政策以后又留在那里教书。

“钱某事件”让我感到万分惊悚。他那些反江青言论,我在不同的场合也说过。到学校后不习惯这里一潭死水,常和别人讲起外面的形势,我自己的观点,还有文革中参加武斗的经历。千万别把我也当成反革命啊。

我立刻把到永丰中学后写的日记全部撕毁,那里面记录了我对学校运动和人事的批评。我的串联日记太有价值了,我舍不得销毁,带回家藏起来。可是妈妈偷偷看了我的日记后,立刻将其撕毁,然后扔到抽水马桶里冲走。我大怒,串联日记是我一生中最有内容和思想的一本日记,现在全都化为乌有。

妈妈说这是一颗定时炸弹,要是被人发现了,不整死你才怪。想想也是,我只能无奈地接受了。同时销毁的还有我高中三年的两大本日记、一个杂记本、高中时写的一些算是练笔的小片段。随着这些日记的被毁,我的性格中的自由因子彻底地被埋葬了。

由于精神紧张,失去了判断是非和自我判断的能力,我处于极端压抑状态,这种精神状态反映到身体上就是持续不断的胃疼。以至溃疡便血。即使病成这样,我不敢请假,否则逃避阶级斗争的帽子就得扣在头上。

有一次政治学习之前,我的胃又疼起来,学习又不能不去。我找校医孙大夫看病,他拿了一根针灸针,用黑黑的手捏着棉花球擦了擦酒精,在我的内关处扎了一针,一股酸麻顺着胳臂一下子走到胃部,立时胃疼就止住了。我惊异老大夫的针灸术高明,见人就盛赞他。

没几天又是一个批判会,这回批的是孙大夫。他曾经是国民党中校军医。批判发言的“任务”交给了我。这是革委会第一次对我表示信任,要知道上台发言的人一向都是革命左派。我认真地写了发言稿,意思说国民党反动军队和共产党的革命军队作战,被我军打伤,石某某却医治好他们的伤口以便让他们重返战场杀害更多的解放军,狼子之心何其毒也是可忍孰不可忍。云云。

时间长了才知道,在永丰中学孙大夫是最没有民愤的一个人,和大家的关系都好。一个老人孤零零地生活,很让人同情。没有人愿意批判这样一个老人,就让我这么一个新来乍到的人去做这个得罪人的事。也可能是领导见我老称赞他,给我敲敲警钟。反正我的人性在靠拢革命队伍的路程上逐渐丧失。至今回想起来,我仍觉得非常对不住孙老头。

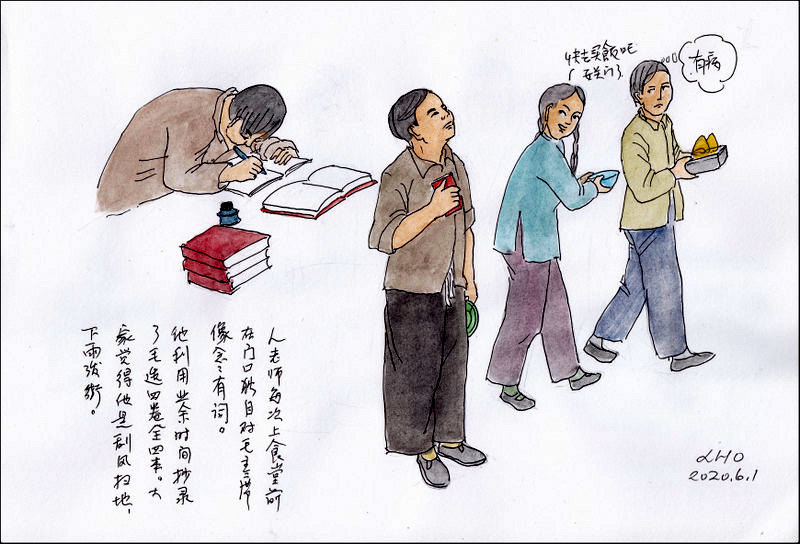

老李是学校里的几个怪人之一,人称“李疯子”,是那种干事不要命的人。他是南开大学数学系高材生,一听他说话就知道是那种脑袋瓜非常灵光的人,他的数学课很受学生欢迎。他的家庭出身非常不好,大概是因为这个,他做事十分积极而且极端,比如他用所有的空余时间,抄写《毛选》四卷本,抄得工工整整,密密麻麻。每个人都有一两套免费发放的《毛选》四卷,看都看不过来,不知他搞什么名堂,真是有点“刮风扫地,下雨泼街”般的多余。

他的“早请示,晚汇报”也与众不同,自成一格。他从来不和别人一起“请示汇报”,而是一个人站在那里,念念有词,不知道在说些什么,时间肯定比背诵“老三段”要长得多。

不管老李怎么表现,他永远属于“可以教育好的”那一类,而“教育好”前面的限定词“可以”则永远是一种可能性而已。

老李后来和农村的一个贫下中农姑娘结婚,多少冲洗了一些家庭带给他的“耻辱”。他婚后生活得很幸福,老婆非常喜爱他。他本人其实是很可爱的,热情奔放,又有很多新鲜花样,很多女学生都喜欢他。

秦某,学校里的勤杂工,原来是山前学校的数学老师。据说他对男学生做了什么“坏事”未遂后发配到我们学校,做买菜运煤之类的杂活。大家对老秦保持着高度警惕,但是看上去他真不是那么一个险恶的家伙,他走路悄声悄气,说话慢声细语,脸上总是腼腆的笑模笑样,对大家都是和和气气的。他喜欢拿着毛线活,跑到女老师宿舍,坐在床上,一边给自己织毛衣毛裤,一边和大家叙叨家常。时间长了,见老秦毫无进攻性,人们也就放松了对他的警惕,并且对他的印象挺好。

后来学校看他“改造”得差不多,让他教回数学课。

尚老师,四十多岁,是一个人缘很好,谨小慎微的人。他的缺点最多不过是有点虚荣心,好吹嘘。好多年前他和别人聊天,有人说自己当过三青团小队长,尚吹牛道,我还当过中队长呢。不想这句话被人汇报,百口莫辩,从此就背上了“三青团中队长”的黑锅。在“清理阶级队伍”的中央文件中,三青团中队长及以上的是清理对象。在交待会上尚痛哭流涕,说他根本没当过中队长,都是虚荣心害死了他。大家都知道他是个无足轻重的老好人,暗暗地捂着嘴笑。革委会并没拿他怎么样,档案上没有这回事。不久尚老师就以高血压为由,休了长期病假。“四人帮”倒台后,形势有所好转,他才回来上班。没有几天,他在女儿的喜宴上多喝了两杯酒,突发脑溢血而死。看来,尚老师的高血压病是真的。

季老师是永丰中学的“才子”,教语文,非常受学生欢迎。

“清理阶级队伍”中,他经常请假。大家都知道他有严重的肝炎,澳抗、转氨酶和GPT的指标不正常。他定期上医院化验,然后交一张假条,休息一两个礼拜。有一天他又去验血,医院打电话来,说他涂改了化验单,人已经被扣留,叫学校派人去领人。待学校去了,季老师不见了,从此就失踪了。直到几个月后才在什么地方被人发现,揪回学校,开了批斗会。他交代说,他的肝炎是假,畏惧和厌烦革命运动是真。为了混个假条,每次验血的前一天晚上,他都要喝白酒就松花蛋,第二天早上澳抗转氨酶和GPT指标准高。不料最后一次化验不灵,他就涂改了验血报告单。

逃避革命运动肯定有不可告人的原因,革委会调查了许久,找不出原因。其实季老师就是胆小,怕登高怕耗子怕人整人。如果他不是那么抖机灵,什么事也没有。

在贫下中农进校“掺沙子”之前,学校里出身好的教师少,小陆老师出身于工人阶级,因为出身好,破四旧时两条及臀的大辫子得以保留,每天细心梳理。她嫁了一个空军飞行员。飞行员在人们心中的排行榜上要比一般陆战军人高级,小陆也立时身价翻倍。理所当然地成了革委会提拔重用的对象,无奈她对政治毫无兴趣,唯一的话题就是丈夫和孩子。她书也教得一塌糊涂。不过她人不错,心地善良,不搞是非,只是入错了行而已。

她丈夫每次飞行任务完毕回到北京,不管多晚回来,都要把她叫回家。丈夫有几天假期,她就请几天假和丈夫共享夫妻之乐。平时不允许回家的老师们嫉妒得眼红眼绿。后来小陆自己也感到教中学力不从心,离家又远,要求调到山前,教小学就行。飞行员的老婆总是好办,军队一发话,地方马上办理。小陆在众人的艳羡之下,顺顺当当到了“山前”。

小张老师是和我同时分配来的师院毕业生,我们最好。不久张老师要结婚了,她带我去太舟坞村婆家看新房。新房里摆满了她收到的结婚礼物——数不清的毛主席的挂像座像,光是印着毛主席各个时期的照片的铁盘子就一大摞。张老师很不满意,悄悄对我说:“这么多毛主席像,挂没地挂,搁没地儿搁,用不敢用,扔不能扔,留着干嘛使?”我说:“你需要什么东西,我送你。”她想了一下,说:“我没有镜子。”我们一起去村里供销社买镜子,她挑了一面直径五六寸的小圆镜子,两毛七分钱。光看这面镜子,我觉得这个婚礼一定是很寒酸的。

我给小张出主意,不是大家都送毛主席像吗?你也如法炮制,来一个“革命化婚礼”婚礼上不发烟不发糖,每人发一本“老三篇”(《为人民服务》《愚公移山》《纪念白求恩》,三分钱一本)。她听了很过瘾,似乎见到大家得到“老三篇”时的狼狈相,高兴得拍掌:“对!就这么办!”三天婚假后,小张回来上班,我问她是否给大家发“老三篇”了。她说没敢,还是发的糖,要是真发“老三篇”,人都会得罪光了。

孙老师教体育,彪形大汉一个。他家就住在永丰屯村里,娶的是永丰屯的一个学生。

老孙有两个孩子,老大是男孩,脸红扑扑的很健康,老二是女孩,胖乎乎的,机灵得不得了。孙老师特别喜爱这个女孩,知道我有照相机,一天专门请我去给他家老二照相。我照了几张。可是照片洗出来后发现曝光不够准确,我就没好意思交给孙老师,想等以后有机会再给她重照。谁知没多久,老二生病发烧,村里的赤脚医生就当感冒简单地处理了一下,没想到第二天孩子竟死了,死时还不到四岁。孙老师的老婆伤心得几乎发疯。

不久,孙老师来找我问:“你还记得给我家老二照相的事吗?”我说:“记得呀,照得不清楚,没好意思给你。”他说:“不清楚也没关系,她就照过这么一次相。”我从抽屉里拿出早已准备好的照片递给他。照片上是哥哥和妹妹,哥哥一本正经地站着搂着妹妹,妹妹调皮地缩着脖子,笑着,脸颊上有两个甜酒窝。老孙一接过照片就蒙脸哭起来,我不知怎样安慰好,也陪着流泪。老孙的老婆思念死去的孩子变得神神道道,病弱不堪,风一吹就倒的样子,直到他们又怀上了老三,生了一个儿子,女人才好了一些。

这里讲的老师都是文革中受碾压的小人物,其实那些极左分子也有故事,很遭人恨,在这里就不揭他们的短了。