原创《陈寅恪学问之“不古不今”》 其三

其三,陈寅恪先生自喻的“不古不今之学”从治学对象和方法在他说的语境时代是独一无二的,中国汉学自秦汉以来无论经学和史学如何“升降”或“轻重”,汉语一直受到周边民族语言的影响和发展,比如近代民国的中文语言曾受到先于亚洲各国首先引入西方文明的日本汉语的影响,大量解释现代科技文化的日本语中的汉字词汇直接融入中国汉语。同样在秦汉以后的汉语文献中研究汉语存在其局限性和考证的真实性,或者说曾经汉语中存在非汉语的成分领域正是西方汉学家的研究特长,这是近代钱大昕顾炎武康有为章太炎这类史学家的研究盲区。1930年筹办中央研究院历史语言所的傅斯年曾说,我们在汉学上没有问题,而在“虏学”上很存问题,这个虏就是汉族周边四夷的语言文化。只有将“汉学”和“虏学”结合起来才是真正意义上的中国文化。笔者认为将“虏学”换成“中世西域语言学”比较中性合适。而携“汉学”“中亚西域语言学”研究中国历史的开创者当属陈寅恪先生。

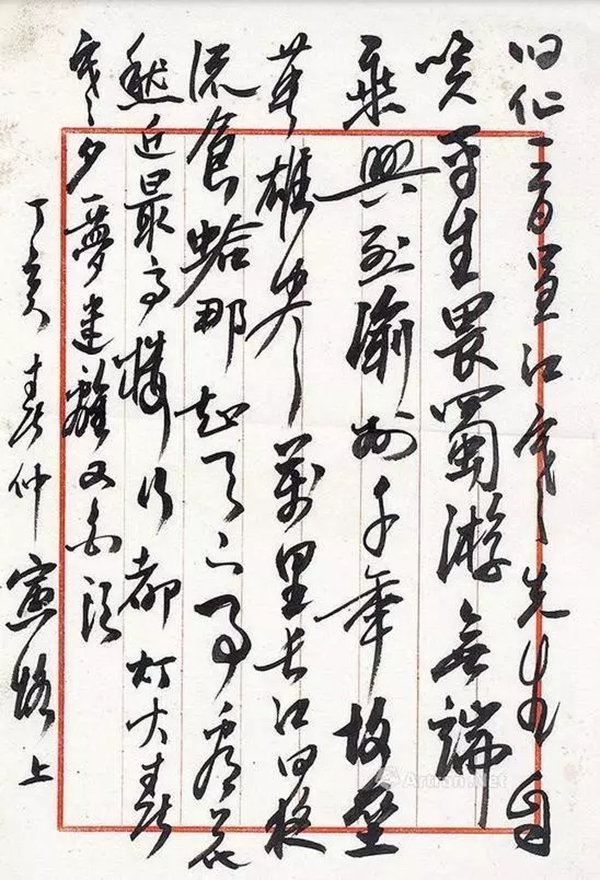

1923年在欧洲留学的陈先生给其胞妹写了一封涉及他研究内容的信,这封信后来被列为陈寅恪学术目录榜首:

“ 西藏文大藏经,多龙树马鸣著作而中国未译者。即已译者,亦可对勘异同。我今学藏文甚有兴趣,因藏文与中文,系同一系文字。如梵文之与希腊拉丁及英俄德法等同属一系。以此之故,音韵训诂上,大有发明。因藏文数千年已用梵音字母拼写,其变迁源流,较中文为明显。如以西洋语言科学之法,为中藏文比较之学,则成效当较乾嘉诸老,更上一层。然此非我注意也。我所注意者有二,一历史,唐史西夏西藏即吐蕃,藏文之关系不待言。一佛教,大乘经典,印度极少,新疆出土者亦零碎。及小乘律之类,与佛教史有关者多。中国所译,又颇难解。我偶取金刚经对勘一过,其注解自晋唐起至俞曲园止,其间数十百家,误解不知其数。我以为除印度西域外国人外,中国人则晋朝唐朝和尚能通梵文,当能得正确之解,其余都是望文生义,不足道也。”

由此可见陈寅恪先生首先对梵、藏、汉文佛教比较语文学研究的学术意义表达了超越时代的远见卓识,他认为对勘汉藏文佛经之异同,必将于汉语“音韵训诂上,大有发明”,“如以西洋语言科学之法,为中藏文比较之学”,则可超越以乾嘉诸老为代表的中国传统学术之成就。其次陈先生对自己以后的研究方向做了规划,明确历史和佛教将是他未来的重点,历史研究则以吐蕃、唐和西夏历史为主,而佛教研究则以对印度、西域和汉地大乘佛典的比较研究和佛教史为重点,尤其重视梵、藏、汉文佛经的对勘,以此来纠正汉译佛典及其注疏中因为译著者不擅梵文、望文生义而出现的各种错误。应当指出陈先生并没有对某一完整的文献版本全面地加以考证而立书,而是将精力放在对人名,地名或者历史地理的考证。

笔者认为在1937年陈寅恪先生丢失大批书稿批注为止,先生始终孜孜不倦地从事他的西域文和汉文的考证学研究。即便是清华国学院四导师时,他不是孤军奋战,在1929年止受聘于北京大学教授的钢和泰是他的知音,这位精通梵文,藏文因沙俄被推翻从圣彼得堡大学流亡到北京的德国贵族,几乎每周六上午陈寅恪先生都会出现在他的东交民巷住处,书稿上留下了他们共同研究梵文《大宝积金》的记录。陈先生对他的评价是“学问不博,然而甚精”。毋庸讳言陈先生并没有在与钢和泰共同设计和开创的这条学术道路上前行,从来没有发表过他自己从事梵、藏、汉文佛教文本的对勘和比较研究的学术论文。他们在北京开创的这个梵、藏、汉佛教语文学研究的传统,长期以来都没有在中国开花结果。中国学者近几十年来多有借助梵、藏、汉文佛经的比较研究,来做中国古代音韵训诂类的研究,特别是借助此方法来研究古代汉语音韵和语法,取得不小成绩。但以此方法做佛教语文学研究佛学本身则甚少。最好地实践并发展或者说实现了这一将近一百年前提出的这一学术理想的,或许是不久前英年早逝的当代最优秀的佛学语文学文献学家,日本创价大学教授辛嶋静志。辛嶋先生其一生最大成就便是通过对见于梵、汉、藏文佛教经典中的大量佛教语词的逐字逐句的对勘和比照研究,构建大乘佛典从印度、经西域到中国的形成和发展的历史,并对汉传佛教经典的语言、概念和传统的确定和演变的历史过程提出了很多具有颠覆性的观点。也许,只有辛嶋静志才是钢和泰、陈寅恪先生最具格的“衣钵传人”,他们之间的学术血脉超越时空的。

与陈寅恪先生同时受聘为清华国学院导师的赵元任先生曾经在回忆陈先生的文章中说:“第二年到了清华,四个研究教授当中除了梁任公注意政治方面一点,其他王静安、寅恪跟我都喜欢搞音韵训诂之类问题。寅恪总说你不把基本的材料弄清楚,就急着要论微言大义,所得的结论还是不可靠的。”这也证明陈寅恪先生对佛教的研究以语文学研究为出发点,而不以对宗教义理和思想的研究为重点。陈先生于归国最初几年发表的学术论文都是关于佛教文本特别是敦煌新出土的汉文佛教文本的研究,其中有《大乘稻芉经随听疏跋》(1927)《有相夫人生天因缘曲跋》(1927)《童受喻鬘论梵文残本跋》(1927)《忏悔灭罪金光明经冥报传跋》(1928)《须达起精舍因缘曲跋》(1928)《敦煌本十诵比丘尼波罗提木叉跋》(1929)《大乘义章书后》(1930)《敦煌本维摩诘经文殊师利问疾品演义跋》(1930)《敦煌本唐翻对字般若波罗蜜多心经跋》(1930)《莲花色尼出家因缘跋》(1932)《西夏文佛母大孔雀明王经夏梵藏汉合璧校释序》(1932)《斯坦因所获西夏文大般若经残卷考》(1932)等等。由此可见,他最早发表的这些学术论文都是佛教语文学研究领域。这些论文篇幅大都短小,都是对当年新见的敦煌和黑水城出土汉文和西夏文佛教文本的简单说明。内容大致有以下三种,一是同定这些新挖掘、残缺的敦煌佛教文本,通过发现与这一文本相应的梵、藏文本,并借助当时海外学者对其所作的整理和研究结果,来辨明其来历和传承。其学术意义在于通过对多语种文本的比较研究、对文本之形成背景的分析,来构建佛教传承的历史。二是通过对某些特殊“词汇”“概念”之翻译、流播过程的追溯,来观察思想观念和习俗的流变。例如,他在《大乘义章书后》一文中分析汉文佛典中如何对“悉檀”“菩提”等词汇产生误解,以及汉文中的“道”“法”“末伽”等词与梵文的渊源关系等;又在《斯坦因所获西夏文大般若经残卷跋》一文中讨论西夏文语词“有情”“众生”和“无上”等词汇的来历,辨明它们与梵、藏、汉文相应词汇的关系,试图从考察一个词汇形成和流播出发构建一段思想和观念的历史。三是对佛教经典文本对于汉语文学的影响有独到的研究,如他在《敦煌本维摩诘经文殊师利问疾品演义跋》一文中以《维摩诘经文殊师利问疾品演义》中的具体事例来解释“由佛经演变之文学”的过程,即将“此篇与鸠摩罗什译维摩诘所说经原文互勘之,益可推见演义小说文体原始之形式,及其嬗变之流别,故为中国文学史绝佳资料”。陈寅恪先生对佛教文献中的故事、母题和叙事的形成和传播,和它们对中国文学作品从体裁到内容的影响有许多十分精到的发现和研究,如他对《贤愚经》之成书的分析、对《西游记》之人物之原型的溯源、对华佗故事的探究等等。陈先生在《西游记玄奘弟子故事之演变》专门考证了“孙悟空”之所以叫“孙行者”的原因,“孙行者名字的来历,实为玄奘西天取经时,一个胡僧为之带路。胡僧与猢狲谐音,加之汉人好热闹,戏传为‘孙行者’。”

表面看来,陈寅恪先生最擅长的是对多语种文本记载中的人名、氏族名、地名、职官名和年代,及其它们之间的嬗变关系的细致考证,可正是这样的研究使他超越了乾嘉诸老等传统中国学术大家于西域史地这个领域内所取得的学术成就,并使中国学者摆脱了因不通“虏学”即“中世西域语言学”而于西北舆地之学研究上所遭遇的巨大困境。韩儒林先生曾经说过,对于蒙古学研究而言,波斯文、阿拉伯文文献非常重要,而中国的前辈学者“为时代所限,对穆斯林史料不甚熟悉,本人又不能直接阅读西人论述,所用外国材料全是从欧洲译本重译的穆斯林史料。早期欧洲蒙古史学家,多不懂汉文,不能互相比勘,译音用字规律不严,人名地名随意音译,根据这种水平不高的西方译本请人译成汉文,自然是错上加错。”而陈寅恪先生将他在西方所受的这一套中亚语文学十分完美地运用到了他对藏学和蒙古学的研究之中,为中国的西北舆地之学开创了兼通中西的现代学术之新风。

中国学界常将于道泉先生誉为现代中国藏学研究的开创者。与陈寅恪先生相比,于道泉可能是更职业的藏学家。但是,于先生对中国藏学研究做出的主要贡献,当是他于二十世纪五十年代初在中央民族学院筹建起中国大学中第一个西藏语文教学机构,并培养出了第一批藏学研究人才。而当陈寅恪先生发表《大乘稻芉经随听疏跋》《吐蕃彝泰赞普名号年代考》《彰所知论与蒙古源流》等学术论文时,于道泉还正在雍和宫跟随喇嘛们学习藏语文。于道泉也可算是陈寅恪的弟子,上述在东交民巷钢和泰、陈寅恪先生对勘《大宝积经》时,于道泉也是常客。关于《大乘稻芉经随听疏跋》应该是陈寅恪先生正式发表的第一篇相关藏文的学术论文。这篇论文不仅是他厚积薄发的学术著述生涯的开始,而且它在藏学研究史上也具有里程碑之意义。当时敦煌出土古藏文佛教文献研究尚处于最初级的草创期,陈寅恪先生在伯希和、羽田亨和石滨纯太郎等人前期研究的基础上,确认了不见于汉传佛教记载的吐蕃语翻译大师法成的身份、活动年代及其主要译著,还在《西藏文大藏经》中进一步确认了法成所译的唐玄奘弟子圆测造《解深密经疏》之藏文译本,并探究了法成造《大乘稻芉经随听疏》于藏文佛典中的可能的文本源头,提出“今日所见中文经论注疏凡号为法成所撰集者,实皆译自藏文”的观点。法成生于后藏达那吐蕃贵族管氏家族,他精通藏、汉、梵三种语言,法成一生译著颇丰,他对藏传佛教与汉传佛教之交流贡献极大,难怪陈先生如此高度评价他:“夫成公之于吐蕃,亦于震旦。同为沟通东西学术,一代文化所托命之人”。这样精彩的断语,至今读来依然振聋发聩,而近百年来世界敦煌古藏文佛教文献研究的成果充分印证了陈寅恪先生当年言之有理和他的远见卓识。

进入二十世纪四十年代, 陈寅恪先生似乎很快就不再涉足中世西域语校勘的研究,他自称“凡塞表殊族之史事,不复敢上下议论于其间”。究其原因或许很多,其中之一当如陈先生所言:“寅恪平生治学,不敢逐队随人,而为牛后。”他当年从事这一领域研究中的学术参照和交流对象,都是那个时代世界最一流的学术先驱和他们研究成果,陈寅恪所撰写的有关多语种佛教文献和西域史地的研究文章很多都与回应、补充或者订正前列这些世界一流学者们的相关著述有关。而这样的学术条件,在他归国多年之后已不复存在,他不但再难及时获得西方最新发布的学术资料和著作,而且就连原来在西方时购集的西文学术著作也已经丢失了不少,故从来不甘为“牛后”的陈寅恪先生大概只好放弃他曾用力最多的对敦煌出土多语种佛教文献和西域史地的研究。值得庆幸的是,他所开创的研究领域在中国亦已后继有人,新一代杰出的语文学、历史学学家如韩儒林、王静如和林藜光等从陈先生手上接过了“交接棒”。在西方,特别是在巴黎亲随伯希和这样当时世界上最优秀的汉学家接受了很严格的语文学训练,他们自二十世纪三十年代中后期开始陆续发表的一系列研究成果,显然比陈寅恪先生上述论文更专业、成熟和精致,很快就超越了陈寅恪先生在这些领域的学术成就。

韩儒林先生曾是伯希和的入室弟子,1936年学成归国后,他即成为继陈寅恪先生之后中国现代蒙元史研究最重要的开创者,他将以“审音勘同”为特色的历史语言学方法运用于对中国西北民族史地的研究,客观地说他在这一领域取得成就完全超越了陈寅恪先生。例如,他发表于1940年的《成吉思汗十三翼考》和《蒙古氏族札记二则》等文章从学术选题到史学方法上,都与陈先生的《元代汉人译名考》和《灵州宁夏榆林三城译名考》等文章有明显共性,但显然更专业更深入。同样,在藏学领域,韩儒林的《吐蕃之王族与宦族》一文与陈寅恪研究吐蕃赞普名号的学术方法一脉相承,是陈寅恪《吐蕃彝泰赞普名号年代考》发表十年之后,最能代表中国藏学研究成就的优秀论文。韩儒林于1936年完成的《突厥文阙特勤碑译注》《突厥文芘伽可汗碑译注》《突厥文日欲谷碑译文》等三篇论文,也是最早专业地将西方突厥学研究成果介绍给国内学术同行的重要著作。

如前所述陈寅恪先生曾在德国柏林汉堡大学学习过西夏文,自称“于西夏文未能通解”,但是他在回国后最先倡导了现代西夏语文研究。严格说来,他所做的西夏学研究都是与他曾指导过的清华国学研究院学生王静如先生合作的成果。他们师徒曾经一起尝试读解西夏文佛教文本,并合作编写藏于中国的西夏文文献目录。尽管陈寅恪先生在此领域未有大的收获,但王静如却成了那个时代世界最杰出的西夏学家之一。1932年至1933年间,中央研究院历史语言研究所出版了王静如编著的《西夏研究》,奠定了他在国际西夏学研究领域的学术地位。1933年,王静如赴欧洲留学,也曾受业于伯希和等西方汉学和中亚语文学大家。1936年,王静如即以他的三卷《西夏研究》获得了被称为世界汉学研究之诺贝尔奖的“儒莲奖”。同样,在梵文和佛教语文学领域,进入二十世纪四十年代后陈寅恪先生也再没有新的著作问世,然而他所开创的事业并没有中断。曾为钢和泰弟子于汉印研究所学习研究多年的林藜光先生于1933年赴法国深造,长期从事《诸法集要经》之梵、藏、汉文本的对勘、校订、翻译和注释工作,先后出版了《诸法集要经研究》四卷,成为这一领域内的经典著作。林藜光于佛教语文学领域的学术成就和国际影响力无疑超越了包括陈寅恪先生在内的所有中国学术同行。

陈寅恪先生所走的将汉学和中世西域语文学紧密结合在一起的学术道路,显然与当时被公认为世界汉学第一人的伯希和最为相像。伯希和虽以汉学大师名世,但他在法兰西学院之教授讲席则被名为“中亚语言、历史和考古”,此即是说,伯希和在中亚语文学领域的学术成就丝毫不逊色于他的汉学研究。美国著名汉学家薛爱华教授曾经对伯希和之汉学研究的伟大和卓越做过如下的总结,“伯希和的学术方法的典型特色是,充分发掘和利用大量不同种的东方语言文献,包括属于闪含语、印度伊朗语、阿尔泰语和汉语等不同语系的许多种语言。他有能力以一种史无前例的程度达到了对早期汉语文献的完全的理解,这些文献都程度不等地带上了受亚洲其他高等文化的语言和文献影响的烙印。他不把中国看成是一种自我封闭的被孤立的文明,而是一种在整个亚洲的语境中形成的文明”,“伯希和的著作还有另一个特点,就是他对书目文献的十分细致的态度,这在西方人文研究中是习以为常的事而在东方研究、尤其是汉学研究中却是很少见的。在他之前,一部汉文古籍的任何版本,哪怕是一部千年古书的劣质的木活字刻印本,其中充满了讹误和脱衍都会被大部分研究者不加批评“校勘”地利用。伯希和为汉文资料的研究引进了一种有理有据的精确性和权威性。这里不得不说尽管在以上这两个方面,陈寅恪先生的学术或逊色于伯希和,但陈先生的研究和成就对于中国现代人文科学之形成和发展作出了开拓性贡献。

正如笔者上文所提到,发生在陈寅恪先生身上的“失书事件”或许是他放弃多年来的研究领域的必要原因。这在蒋天枢先生所著《陈寅恪先生编年事辑》有记载:1938年,陈寅恪转道去昆明时,有两木箱书交由滇越铁路托运,不幸失窃。其中多是陈先生读书的批注本以及古代书籍及拓本和照片的一手资料。当我们讨论“陈寅恪学问之不古不今”是在他1930年语境,而他相关的学术成就在1938年前戛然而止。被后人称为研究隋唐第一人的重要三篇论文《隋唐制度渊源略论稿》,《唐代政治史述论稿》,《元白诗笺证稿》都是在他抗战期间的昆明西南联大和赴香港大学讲学期间所著。同时他骨子里从祖父,父亲那里深藏不露的古诗情怀“悠悠绽现”。陈先生对诗词用典的看法不同于以前的乾嘉学派,而更接近于明末清初的钱谦益,他认为若是要了解诗词典故的深意,除找出古典即第一出处之外,还要找出作者当时的今事,这样才能古今融为一体。这种古典今典共鸣的“新典故”批评,实际上已经超越历来诗词评论的窠臼,乃陈先生晚年论作与早期的会通处,这不仅是陈先生的心史所在也是赐予后人考据中国文学史和政治史的一把利尺。

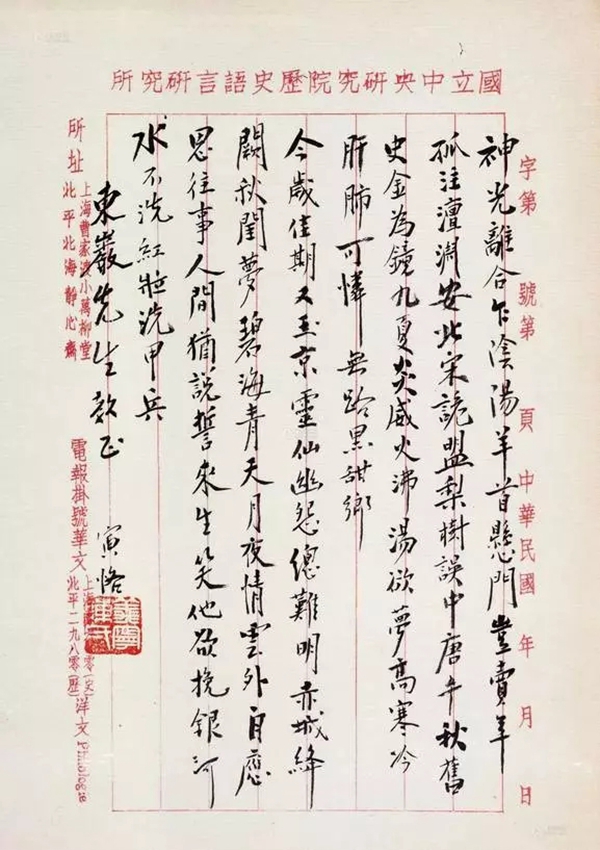

当然包括他晚年在中山大学完成《柳如是别转》等都已经不是本文要讨论的范围。在完成本文写作时,笔者想起了1940年陈寅恪先生在重庆出席中央研究院会议,会后蒋公宴请到会的所有先生,饭后写下的这首诗,有人深解是写清了他对当时国运政治的态度,笔者觉得同样映射了他一生学问之孤独而“不胜之寒”的心境。特将《庚辰暮春重庆夜宴归作》摘为本文结尾:

自笑平生畏蜀游,无端乘兴到渝州。

千年故垒英雄尽,万里长江日夜流。

食蛤那知天下事,看花愁近最高楼。

行都灯火春寒夕,一梦迷离更白头。