家有两猫

家里两只猫原有英文名,我却更愿意叫它们我给起的中文名:“诃诃”和“秋秋”。

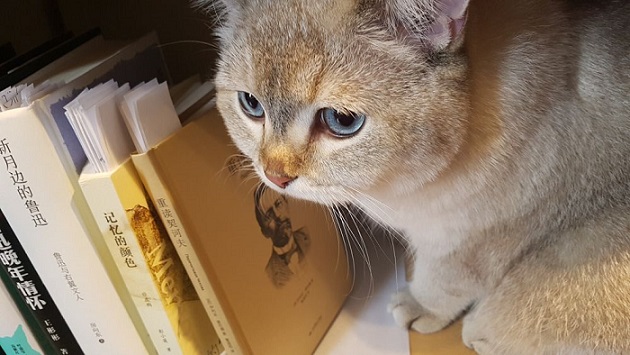

诃诃

秋秋

是的,诃诃是契诃夫的“诃”(音hē,也有译契科夫的)。 至于秋秋, 因为它特别喜欢吃,一时想起梁实秋的《雅舍谈吃》,于是叫它秋秋。T·S·艾略特有句颇负盛名的诗:“给猫命名是一件难事”,我感觉好像没有那么夸张。

两猫都是公猫,兄弟俩,诃诃是英短,秋秋是布偶。兄弟俩的口味稍微不太一样,除了吃猫粮猫罐头,一只还喜欢吃羊肉,另一只喜欢吃面食,估计它们大概都有点中原血统,祖籍大致在山西、河南一带。

*

诃诃喜欢蹲在书桌上,一动不动静静地看着窗外,有种思想者的姿态。顺着它的目光望去,貌似一切如常,没有什么特别的,树还是树,对面的窗子还是窗子。我想,它是如何在寻常事物中发现新鲜的,它又是怎么那么有耐心盯着枯燥的东西不动。偶尔传来隔壁谁家的收音机声,使寂静的时刻有几分生活气息,或者说是烟火气息,一时觉得疫情期间在家工作的自己与外面的世界似乎还有所关联,即使听不清收音机具体说些什么。我站在诃诃后面,一边同它一起望着窗外思考,一边抖落刚刚粘在身上的猫毛。也许,掉毛是诃诃表达存在的方式,猫毛常无处不在,在刚蒸好的馒头里,在键盘的缝隙里,在洒进客厅的阳光里,在某一本书的书页里,当然更在衣服和裤子上,我大概每隔五分钟要抖落一次身上的猫毛,如窗外的树,每隔一分钟飘落几片树叶。

前日读到林逋《山园小梅》的一句诗"疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏",意境相当有调调,好像也有网友用其作马甲名。一时,联想又飘得远了一点,想象里有一位美女横卧游泳池边,有另一美女在游泳池中上下浮动,而还有一只猫在不远处猫眼迷离地看着水面,水面反射的光,映着它的眼睛更蓝了……

相比之下,秋秋不像诃诃爱思考,它是馋猫之集大成者。平日里一般都半眯着眼爬在角落里,一副拒人千里之外的高冷模样,大概也是因为自己觉得长得好看吧,对人爱搭不理的,有时撸它两下竟然会嫌弃地扭头走开,还抖一抖身上的毛,让人觉得有点不近人情,我想它大概只愿意做一个安静的美男子吧。 然而,当看到你吃东西的时候,它的那份矜持就抛之脑后了,你嘴巴一动,它就以闪电般的速度跑到你身边,我刚在厨房吃第一口,它就能从二楼飞奔下来,然后在你腿边团团转、喵喵叫,以那种“你吃啥呢?你吃啥呢?你到底吃啥呢?”的口气询问你,以那种“给我尝一口,给我尝一口”的眼神看着你。如果正巧在吃烙饼或是馒头,我会掰下一小块给它吃,如果是在吃水煮鱼,那也给它闻闻辣味。秋秋怕辣,常闻一下就走了。如果你长时间只顾吃饭不理它,秋秋会在你脚边一直喵喵,渐渐地喵声里还会有几分愤怒的变调,似乎夹杂着哀怨,甚至还有点感觉像是在骂人。如果猫语里真有骂人的话,我大致能知道那是什么样的猫调。

*

今年冬天第一场雪时,两只猫和我一起在门口赏雪。它们的眼睛追逐者飘落的雪花,不知能不能数出了几片,猫脑袋随着无序的飘雪转动得不可开交……此时,伴随着猫的好奇心,我感觉岁月静好。 相比秋秋只对吃有兴趣,诃诃的好奇心好像更广泛些,它的好奇心表现在那双小耳朵上,小雷达似地旋转着,密切关注着家里的一切动静。谁走下楼了,谁出门了,谁打开窗子了,谁切菜了,谁蒸包子了,无不在它的监控之下。碰到特别感兴趣的它会凑过去详看一二,例如跳上厨房的案桌闻一闻切什么菜,跳上沙发扶手看看我读什么书,甚至还叼开我手里的笔让我撸他一会儿。

*

作家里似乎有许多爱猫谈猫的,说不好为什么,也许是因为猫的独立,也许是因为猫爱思考。钱钟书因自家猫和林徽因家的猫打架而拿棍子出手相救,则尽显出文人爱猫豪横的一面。中国现代文学史研究大家陈子善老师几年来每天都在微博贴一张猫图,却很少在微博里发点别的,可见其爱猫的专一和持久。记得纳博科夫在给薇拉的信中说,“那只猫睡在我的沙发上,它的脸藏在尾巴里,梦中嚼着什么,一根银色的胡须抖动了一下……”这细节描写真是牛掰,诗一般细微敏感。

一日诃诃躺在沙发里睡觉,小手时不时地拍打着靠垫上的蝴蝶,似乎在梦里扑蝶。我拍照片时想,这有点像一个隐喻,大概诃诃也在向纳博科夫致敬吧。因为纳博科夫不仅是一位文学家,还是一位研究蝴蝶的科学家,这种身兼两“家”的牛人确实比较罕见。

*

俩猫的大部分时间要么思考,要么睡觉。小部分时间偶尔会相互追逐着玩,偶尔也会蹭你腿求撸,诃诃还会在我工作桌上脚踩键盘不让我干活,当然偶尔也会有想到外面玩的时候。家猫胆子小,即使出门也不乱跑,大部分时间只是蹲在门口看风景。常常是我一边吸着烟,一边琢磨着工作上的事,它们静静地蹲在一旁,用眼睛和耳朵追寻每一辆过去的汽车、每一个走过的行人、每一只路过的松鼠……诃诃仍有一丝野性,对路过的松鼠不太友好,常会撒开腿直追得松鼠爬到树上嗷嗷叫,那嗷嗷叫里有威胁的意思,好像更多的是恐惧。而此时,诃诃则在树下抬着头眼巴巴地看着恐惧之中的松鼠,那眼神似乎是平静的,看不出怜悯的成分,也许,猫也有它的另一面,或者说是本能的一面。

时初冬微暖,寒风也不那么寒冷。人行道上走过一女的,似乎不合时宜地穿着短裙。斜斜的阳光下,那双白花花的大腿在显得特别晃眼……我一时有些迷离,脑袋里冒出了一些乔伊斯式色情的想象,似乎是刚刚读完一本有关《尤利西斯》的书留下的后遗症,我一边和猫们看着她走过,一边脑袋里徘徊在形而上的色情和形而下的色情之间……我和猫对望一眼,它似乎没有看出我的另一面。

*

近日诃诃养成了一大早挠门的习惯,让人比较头疼,有时候天还没亮就好挠卧室的门。张爱玲《谈看书》中提到西方直到十六世纪,仆人都不敲门,在门上抓骚着,像猫狗进门一样。 这一描述挺有画面感。而这回我却是猫的仆人,常被猫指甲划过门时哗啦哗啦的响声挠醒,如果实在太困懒得起来开门,那么挠门声会慢慢变为小拳头的砸门声。在猫拳四起的时候,仆人即使再困,也不得不起来了……