樊锦诗85岁了,她漫长的生命,是一场身在敦煌的文化苦旅。

她这一生,只做了一件事——研究、守护莫高石窟。

1995年夏天,暴雨后的傍晚并不浪漫,莫高窟前的宕泉河洪水蔓延,为保护洞窟不受雨水侵蚀,樊锦诗带领大家一起抗洪。

她抬头看见宕泉河东面的三危山空中,突然出现一大片金色的光,金光照射不到的山丘变得黯淡无光。

这样的佛光很多人一辈子都不会见到,樊锦诗也只见到过这唯一一次。

冥冥中,她觉得前方的路越来越清晰,这佛光给了她信心与力量。

这年,樊锦诗57岁,已经是她来敦煌的第三十二个年头。

几十年前的莫高窟与今天不可同日而语,那时她住土房子,喝咸水,吃土豆和萝卜,身上永远有抖落不干净的尘土。

寂寥戈壁滩的生活,让樊锦诗渐渐忘记了自己曾经的模样。

刚到敦煌工作的日子里,只要想起过去的生活,上海的家人,北大的食堂饭菜,她就会感到失落。

在很多人看来,在风华正茂的年纪,放弃大好前途,离开家人骨肉,将自己大半辈子献给莫高窟,这样的樊锦诗无疑是伟大的。

珍贵源于稀少,大多数人没有这样的勇气。

樊锦诗却觉得自己平平常常、普普通通,数次错失离开敦煌的机会。她将自己大半生留在敦煌,归结为宿命。

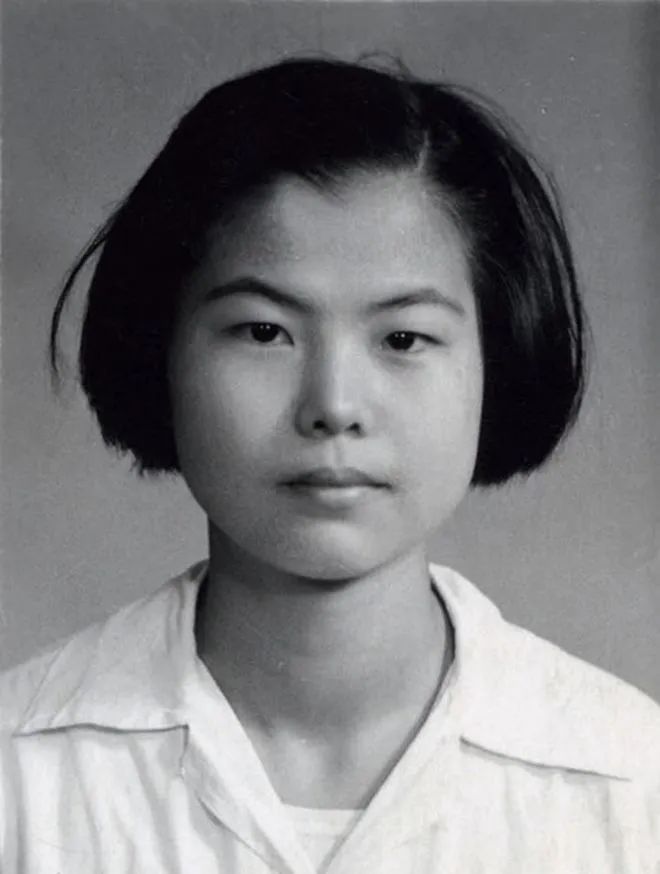

樊锦诗从事敦煌文物保护工作整整六十年了。近期,在那个她无比熟悉的敦煌,座谈会上正式命名编号381323小行星为“樊锦诗星”。“樊锦诗星”到太阳的平均距离为4.64亿公里,遥远又浪漫。在向北京大学捐资1000万元支持敦煌学研究后,樊锦诗又用自己所获奖金与个人积蓄,向中国敦煌石窟保护研究基金会捐资1000万元,她的心始终挂念着那片土地。她回忆过往,觉得自己与敦煌的关系开始于年少时的一种幻想,美丽又遥远。在中学课本上,樊锦诗读到过一篇关于莫高窟的课文,洞窟里的大量壁画与彩塑,让她印象深刻。在泥沙环境中生活了大半辈子的樊锦诗,其实是个江南女子,祖籍杭州,出生于北平。在她很小的时候,一家人就搬去上海谋生。她的父亲毕业于清华大学,是个工程师,母亲也是知识分子。一家人搬到上海后,父亲改行经商,他的外语很好,很喜欢中国古典文学与艺术。在这样的家庭环境中长大,樊锦诗自小身上便有一种读书人的气质。跟随父亲,她读了中外各种文学作品。樊锦诗从小喜欢听评弹、和家人一起去听戏,到了戏院能吃到美味点心,腹有诗书气自华。在上海这座繁华城市,樊锦诗从小目睹何为“十里洋场”,也目睹过日本人大肆屠杀平民,有些乡民踉跄逃命的途中,就被日军扫射击毙。上海沦为孤岛,绝大数地方都是日军侵占的沦陷区,贫民无家可归,有上万的人被冻死、饿死。抗战胜利后,樊锦诗到上海新沪中学读书,各方面功课都位居前列。父母对她的学习成绩向来放心,几乎不过问,唯一担心的是她的身体。幼年得过小儿麻痹症的樊锦诗,身体一直很弱,还差点为之丧命。她小时候很喜欢吃肥肉,长得胖乎乎,家人都叫樊锦诗“小胖”。

有天,她脖子肿起来,高烧不退,到医院打了几天针,没见成效,于是医生建议开刀。樊锦诗从小体质虚弱,母亲担心女儿承受不了,就找了中医。在中医的治疗下,樊锦诗身体逐渐恢复一些,可还是虚弱。她坐在教室上课,脸上滚烫,汗珠大颗大颗地往下流。同学送她回家的路上,樊锦诗发现自己完全不能走路,直到晕倒在地。在当时的医疗条件下,孩子一旦得了这种病,很难逃脱瘫痪甚至死亡的命运。可是经过一段时间的治疗,樊锦诗的腿慢慢有了知觉,也能走路了。后来,她感慨自己是幸运儿,从死神手中逃脱,大病初愈后依然可以正常讲话,走路,甚至是慢跑。很快,樊锦诗高中毕业,她没有询问父母,自己做主报考了北京大学历史学系,顺利被录取。她很快就要离开南方,去到北京开启自己崭新的青春岁月。

1958年秋天,樊锦诗考入北京大学历史系考古专业,她独自坐了三天三夜的火车,从上海到北京。在上海读中学时,父亲总是带着她到各大博物馆欣赏文物,看展览,得知大多数精致的文物都是经过考古发掘出土的。后来,她才得知没有多少人愿意读考古专业,因为又苦又清贫。入校之后,樊锦诗参加田野考古机会比较多。为了抢救全国大规模建设工程中所发现的文物,培养考古文物工作人员,北京大学历史系设立了考古专门化教研室。北大考古专业的老师们授课,无外乎都是亲自编写教材,有历史材料支撑,也有自己的观点。考古专业的师生常常一起外出考察,有很多实践的机会,学术氛围浓厚。五十年代的北大学生,内心充满对知识的渴望,当时有不少名人来北大做演讲。有苏联作家卡达耶夫,中国学者吴祖光,相声大师侯宝林……樊锦诗喜欢考古,也喜欢艺术。有次她和几个同学结伴去北京人民艺术剧院看话剧《雷雨》,他们坐332路公交车到动物园站下车,再坐103路电车到北京人艺。看完话剧后,他们错过了末班车,便三五成群地唱着歌,从王府井一路走回了北大宿舍,已经是凌晨四点。1962年,读大三的樊锦诗读到一篇学者徐迟写的文章《祁连山下》,深受震撼。“到敦煌去!是的,他也知道这并不是容易的事。那是在‘黄河远上白云间’的塞外,在河西走廊的尽头,在祁连山下!要到那种地方去,需要像古代的张骞一样的精神,像古代的苏武一样的毅力。

他一进这洞窟,便掉进了染缸似的,整个都掉落在色彩的世界中,奔马在四周跳腾。”

按照北大历史学系考古专业的惯例,毕业班学生可以选择洛阳、陕西与敦煌等文化遗产地参加实习。那是她内心向往多年的地方,是中国佛教石窟寺遗迹的圣地。24岁的樊锦诗第一次来到敦煌实习,走在石窟里,看着窟内光影交错的壁画与彩塑,从隋唐的人物到建筑,从女娲到飞天,她感到震撼,流连忘返。这并非世外桃源,离开石窟,回到现实生活中,完全是相反的世界。当地的生活条件异常艰苦,没有电,没有可以喝的水,到处都是土和沙。敦煌昼夜温差极大,气候干燥。樊锦诗原本就体质虚弱,她几乎每晚都失眠,营养也跟不上,进石窟实习的时候,她走路都困难。那次实习还未结束,樊锦诗就因水土严重不服提前离开了敦煌,最后的实习报告也是在上海的家中完成的。

1963年,25岁的樊锦诗从北大毕业,她与同学马世长被学校分配到敦煌。马世长的母亲在得知自己儿子被分配到敦煌后,当场痛哭。樊锦诗也不想去敦煌,她可是亲身领会过那片土地的艰苦。其实北大考古系的老师们知道她身体不好,也知道她当时有男朋友,但敦煌急需考古专业的人才,希望这两位毕业生能先去,三四年后再将他们替换回来。樊锦诗的男朋友彭金章是河北人,两人是北大同学,他为人真诚忠厚。两人志趣相投,他们互相吸引,靠近,结合。毕业后,彭金章被分配到了武汉。父亲心疼女儿,给北大学校领导写了一封很长的信,第一句话是“小女自小体弱多病”。这封信被樊锦诗拦截下来,她觉得太丢人。她心想,这是上天以这样一种方式,补偿考古实习的半途而废。临走前,他只说了一句话:“既然是自己的选择,那就好好干。”后来每次回上海探亲,父母都会在她的行囊里装满饼干,上海奶糖。他们不忍心问女儿的近况,她也不忍心说。樊锦诗自我宽慰,到敦煌工作三四年后,就能调到武汉去与男友和家人相聚。火车行驶在河西走廊,在茫茫的戈壁滩中,偶尔还能见到远处的绿洲,越接近敦煌,她就越感到寂寥。三天三夜的长途跋涉后,樊锦诗终于到了敦煌,她几乎是摇晃着身体下了车。那些早期壁画奔放热烈的土红色调,唐代金碧辉煌的经变画,极富想象力的构图造型与色彩光影,这都是她在北大上考古课时,从未见到的。

尽管上次来敦煌实习时,樊锦诗亲自体会过大西北的恶劣条件,但当她真正来此地生活,住进莫高窟旁边的破庙后,才确切地知道了什么叫苦。

敦煌的冬天极其寒冷,零下20多摄氏度,用水需要凿开厚厚的冰层,取冰烧水喝。吃饭几乎每天都是土豆片、萝卜片、白菜片。到了春天,吃榆树上结的榆线,撒上盐与面粉,往锅里一蒸,就是美味佳肴。敦煌缺水,大家喝水、洗衣,用的都是宕泉河的苦咸水。樊锦诗自从来到这里,头发就没有洗干净过,总是黏黏的,因为水碱性太大。那时敦煌保护研究所只有一部手摇电话,通讯困难,晚上只能用蜡烛或手电照明。每到晚上,就会听到寒风呼啸,夹杂着狼的嚎叫,让人不寒而栗。上厕所需要走到离破庙比较远的土厕,有天晚上,樊锦诗刚走出门,就看见有一个黑乎乎的东西,两眼泛着绿光。她吓出一身冷汗,连忙回到屋里,想起当地乡民说这里时常有狼出没。天亮后,她打开房门一看,原来是头驴。

“如果说我从来没有犹豫动摇过,那是假话。敦煌和北京、上海相比,确实是两个世界。我常常感觉好像整个世界都把我给忘了,北大把我给忘了,老彭也把我给忘了。”

敦煌的女儿——樊锦诗 纪录片片段

刚到敦煌工作的日子里,樊锦诗会在深夜默默掉眼泪,内心孤独,想到上海的家人,武汉的爱人,北大的老师与食堂饭菜,她就会感到一种巨大的失落。

她把来敦煌前姐姐送自己的镜子放到行李箱,不再照镜子,放下首先从容貌开始。时间一长,樊锦诗慢慢习惯了漫天的尘土;习惯了永远洗不干净的头发;习惯了又咸又苦的水;习惯了半夜睡觉时毫无防备掉落在枕头上的老鼠,她起身抖抖土,继续睡觉。樊锦诗与同事在敦煌研究院办公室

樊锦诗想到曾经那些虔诚的僧人,日复一日在逼仄的洞窟中,从未间断建窟、塑像、绘画,苦苦修行,在一片荒芜中试图获得终极意义上的解脱。能全身心在敦煌守护莫高石窟,是因为在樊锦诗身后,有一个无条件支持她的爱人——彭金章。

两人写信表达思念,当年北大毕业,面对即将前去敦煌的樊锦诗,彭金章说:“我等你。”毕业时,彭金章与樊锦诗在北大校园合影

武汉大学的青年教师是两个人一间宿舍,彭金章的舍友当晚把房间让了出来,给他们当新房。彭金章向来朴素,没什么像样的衣服,樊锦诗给他准备了一双皮鞋、一条华达呢料子的裤子。后来到了上海,她又特意找裁缝给丈夫定做了一件中式棉袄。直到生病离世,彭金章都珍藏着这件小棉袄,破了都没舍得扔。结婚几天后,樊锦诗带着丈夫回到了上海,这是她第一次带彭金章回家。当时上海的家已经被抄,一家人被赶到另外一个很小的地方居住。父亲看女儿喊丈夫“老彭”,也叫他“老彭”。樊锦诗后来想,幸亏自己婚后那次带老彭回上海见家人,那是他第一次也是最后一次见自己的父亲。樊锦诗总说自己不是个好妻子,也不是个好母亲,是老彭给了这个家长久与温暖。相伴多年的伴侣,互相懂得,他们从未对彼此说过我爱你,却总想着将自己最好的给对方。临盆前,她还在地里摘棉花,原计划在武汉生产,但是组织不批准,樊锦诗有苦难言。彭金章找了一副扁担,装满为母子准备的衣服、奶粉、鸡蛋、红枣等物品,坐了三趟火车,又换坐长途汽车才到达敦煌。等到老彭风尘仆仆地挑着扁担,出现在樊锦诗面前时,两人相对无言,只是默默流泪。孩子已经出生好几天了,樊锦诗内心的委屈化作哭声,那是她第一次放声大哭。樊锦诗靠那本《妈妈手册》一个人带孩子,休完产假后,她将孩子捆在襁褓里。下班后,远远听到孩子的哭声,她心里就踏实一些,没听到反而会很害怕。有次下班后,她发现孩子从床上掉了下来,脸上沾满煤渣,差一点就碰到了炉子,后果不堪设想。这件事情让樊锦诗感到后怕,与丈夫商量后,他们决定将孩子送到老家河北老彭姐姐那里。几年后,二儿子也迎来同样的命运。家庭与工作,身心无法会和,似乎是每个莫高窟人的宿命。

父亲作为那个年代的知识分子,被“揪出”成了“反动学术权威”,身心经受了莫大的冲击。樊锦诗的父亲向来为人谦逊低调,做事很谨慎,厄运依然没有放过他。那是一个清晨,她收到远在上海的弟弟发来的电报,说父亲病故了。樊锦诗慌了神,立马向组织请假,买了最近的一趟火车回到上海。见到两个弟弟后,她才得知真相。有人把父亲关押在单位的一个小房间里,不让他回家,接连被批斗,还轮番审讯。

那是樊锦诗一生中最痛苦的时刻,她清楚地记得,父亲棺殓时钉子钉在棺木上的那种声音。她知道悲与喜的差别,也懂了生与死之间的距离。父亲一走,30岁的樊锦诗,自此承担起养活全家人的责任。她只请了几天假很快就要赶回敦煌,樊锦诗将自己工作以来攒的两百多块钱都给了弟弟,并承诺以后每个月都给家里汇款。当时,樊锦诗刚和彭金章结婚没多久,那段时间,她总感觉内心有一种悲苦,离开故乡和爱人,举目无亲,成为大西北的异乡人。每当苦闷时,她就独自向莫高窟九层楼方向走去,在一望无际的沙丘上,樊锦诗可以哭泣。洞窟里那尊禅定佛的笑容,带给樊锦诗力量,她坦然顺从人生的必然以及自己内心的意愿,留在敦煌,守护莫高窟。她习惯了日复一日进洞记录、研究,看见壁画上菩萨泛出微笑;习惯了洞窟里的黑暗与清晨照进洞窟的光;习惯了和敦煌当地人一样,日出而作,日落而息的生活。不过对于“敦煌的女儿”这样的美称,樊锦诗一度感到不安与压力,她坦言自己曾数次想要离开敦煌,但无一例外,都错过了。

敦煌泥沙俱下的日子,让樊锦诗渐渐忘记了北京和上海的模样。在外界看来,樊锦诗为了守护莫高窟,几乎放弃了自己的个人生活,忍痛与丈夫孩子骨肉分离,堪称伟大,可是只有彭金章知道妻子内心的酸楚,他说:“别人都觉得她是个坚强的女人,孤独守望着茫茫大漠中的莫高窟。可她毕竟还是个女人,我对她有两次为孩子落泪记忆犹深,一次是在敦煌,一次是在我河北老家。”

直到彭金章放弃自己在武汉大学的事业,来到敦煌,一家人才得以团聚。彼时大儿子已经读完高中,二儿子刚读完小学。那些年,老彭又当爹又当妈,辛苦程度可想而知。樊锦诗说:“老彭是打着灯笼都没处找的丈夫,如果没有他的成全,就不会有后来的我。”漫长的十九年间,他们一个在敦煌,一个在武汉,却互相鼓励,相依为命。任何人、任何事都没能将两人分离。那是1986年,彭金章对妻子说:“我们两个人,总有一个要动,那就我走吧。”他知道樊锦诗放不下敦煌,于是忍痛选择离开武汉大学。彭金章同样作为考古学者,要放弃多年的商周考古教研事业,需要很大的勇气。他主持了莫高窟北区两百多个洞窟的清理发掘工作,每天回家都是一身土。

七年时间里,彭金章几乎筛遍了北区洞窟里每一寸土,发掘出大批珍贵文物。60多岁之后,他完成了《敦煌莫高窟北区石窟》考古著作,后又专注莫高窟南区洞窟内汉密壁画研究。让樊锦诗感到心安的是,丈夫彭金章在敦煌,也寻到热爱的工作,重新找到自己的事业。

夫妻二人在荒凉的大西北,为敦煌理想相伴而行,度过了漫长的日子。有家人在身旁,樊锦诗可以全身心地投入到自己的事业中。彭金章与樊锦诗

在即将退休的年纪,她重新与时间赛跑,继续守护最爱的莫高窟。樊锦诗为了保护莫高窟,开始对开放洞窟微环境以及自然和人文环境进行监测,对壁画的材质与病害进行研究……西部开放后,对敦煌慕名而来的人越来越多,游客每一次进洞空气的流动,都会对壁画造成不可逆的伤害。让她不安的事情发生了,有人嗅到商机,想对莫高窟进行商业开发,有意让其上市。珍贵文物一旦陷入功利的漩涡,石窟壁画的保护将成为天方夜谭。樊锦诗坚决反对,拖着年迈的身躯多次辗转北京与兰州,与相关部门沟通。她抛却学者的儒雅,拍着桌子据以力争。作为敦煌研究院院长,她不想浪费钱,坚持只住20块钱的地下招待所。在樊锦诗的奔走坚持下,莫高窟被商业裹挟的计划最终偃旗息鼓。2003年,65岁的樊锦诗提出建立“数字敦煌”,将洞窟、壁画以及敦煌相关的文物加工成数字图像,让敦煌实现永生。同年,樊锦诗到北京301医院看望季羡林先生,两人坐在一起谈敦煌学研究。离别之时,季羡林一再嘱托樊锦诗要注意身体,不要过度劳累。在敦煌百年庆典上,季羡林用一个词形容樊锦诗:功德无量。十几年后,“数字敦煌”成功面世,自此全世界的人都可以通过网络,欣赏莫高窟30多个洞窟内的所有景象,生动逼真。

这年,樊锦诗79岁,她含泪说道:“没有老彭对我的爱和理解,就没有今天的樊锦诗,我根本不可能全心全意去做敦煌的工作。”2019年除夕夜,樊锦诗煮好了饺子,对着照片说:“老彭,晚上咱俩一起看春晚。”在晚年,失去一生挚爱,让樊锦诗承受了巨大痛苦。她中午去食堂打饭,晚上熬点小米粥,与丈夫在的时候一样。她是旧时代的新人,新时代的旧人。从某种意义上来说,她承担起了弥合时代裂缝的角色,用60年时间让满目疮痍的敦煌得到新生。面对外界的赞许,樊锦诗却认为自己一辈子做莫高窟的保护与考古,是命运的安排。“我命该如此,莫高精神说的不是我,而是前辈,他们不走,最后成了生活的一部分,我现在也是,它成为了我的生活。”59年前,在莫高窟大院里,敦煌研究院以樊锦诗为原型,制作了一个雕像,取名《青春》。那短发女子眼神坚定,手里拿着草帽,挎着背包,看起来步履匆匆,脸上是为理想不顾一切的勇敢。多年后,近80岁的樊锦诗已经白发苍苍,告别少女时代多年的她,望着年轻时的自己,说:“让我来摸一摸我的青春吧。”樊锦诗爱人彭金章与《青春》雕像

那又何尝不是他的青春,为了妻子来到敦煌重新开始……

樊锦诗曾说,如果自己死时要留一句话,她会留:“我为敦煌尽力了。”部分参考资料来源:

1、《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》,译林出版社,2019年4、「可凡倾听」2011 1106:来自上海的敦煌守望者樊锦诗

吴孟超丨袁隆平丨何家庆

董宇辉丨富二代回国丨水庆霞

东莞姑娘丨男版李子柒丨寻亲新娘

火山情侣丨消失的武侠丨水哥现状

贺岁片往事丨了不起的蔡磊丨节育环之痛

俞敏洪丨才女吴健雄丨胖东来

普洁的故事丨神童之殇丨远去的酋长

陈凯歌丨杨紫琼丨张颂文丨冯远征

史铁生丨季羡林丨余华丨陈忠实

汪曾祺丨赴美儿童丨萧红往事丨王小波