近日,一则央视新闻——甘肃天水古城花了近9亿修缮,却最终变得面目全非,让古建问题再次进入大众视线。

甘肃天水拥有中国西北地区现存规模较大和保存较完整的明清时期居民院落群。当地曾对西关片区因历史久远受到不同程度损毁的古建进行抢救性保护,使得29座文保院落得以“复活”,其中省保级1处、县保级3处、保护点25处。天水市财政局数据显示:天水市从2015年至2021年拨付西关古城保护资金就超过8.88亿元。但不到两年,天价修缮的文保院落就遭遇了破坏。引入商业业态,将古建改造为游客消费场所,让曾经庭院宽敞、青砖黛瓦、雕梁画栋的中式古建风貌不复存在,不合规的改造甚至在曾精心修缮过的柱子上钉着指纹打卡机,还有经营者在后院还加盖了彩钢厨房。

2022年9月,天水市秦州区文体广电和旅游局授予了天水市名城保护投资发展有限责任公司29处文保单位特许经营权,同时要求,文物保护单位的展示利用要按照《文物保护法》等相关法律法规,依法履行相关流程,履行审批备案手续。因此无论是业态设置,还是装修改建,都需要经过至少县级文物部门的批准。但事实上,公司所存的商户档案中,文保院落的申报材料和目前的实际经营业态不符。一方面,古建的历史价值、文化价值遭到破坏,另一个方面,违规的改建也导致了许多的安全隐患。时任天水古城特聘顾问、负责修缮古民居的专家黄国翔曾在文保改建中发现了问题,多次要求经营主体停工整改并修改装修方案,但当时负责运营天水古城的甘肃省公航旅对此并未做出反应。

文保院落可以商业化,但前提是进行合理化探究,始终把保护放在第一位。如果能落实到位,文保商业化便可以让文物焕发出时代活力。这不仅是对古建的一次“解放”与“拯救”,也是丰富社会历史文化内涵的有益举措。如若管理放纵,监管失位,文保商业化只会带来重重隐患。1933年,在一艘马赛驶向雅典的船上,包括柯布西耶在内的国际现代建筑协会(CIAM)成员达成共识,“有历史价值的古建筑均应妥善保存,不可加以破坏”。十年后,他们的讨论被作为《雅典宪章》出版,代表了当时最好一批的现代主义建筑师对古建筑的态度。

CIAM第四次会议现场,吉迪恩和柯布西耶 ©GTA, ETH Zurich, Karl Hubacher documents

1951年,梁思成、林徽因夫妻为《雅典宪章》中译本作序。彼时,梁思成参与的北京城市规划方案刚被否定,迎接他的则是无尽的思想改造。夫妇二人呼吁保护的北京旧城和古城墙也随着政治形势的变化和城市的发展相继被拆除,成为现代化建设不引人注目的垫脚石。

原译《城市计划大纲》的《雅典宪章》,1951年出版 ©豫南书屋

参与讨论联合国总部方案的梁思成,与《雅典宪章》的创造者柯布西耶在一起 ©中国营造学社纪念馆

回望过去,我们慢慢体会出梁林夫妻保护文化遗产的良苦用心。古建保护与现代化发展之间的冲突从未间断。现代化的北京城早已不复当年模样,而与北京类似的悲剧在我国城市建设中不断出现,比如近日新闻中的甘肃天水古城。

或许只有将从前的决定重新审视,才能看到未来应以怎样的姿态面对我们的城市,和城市中矗立千百年的古建筑。

旧北京城航拍 ©广顺园主

旧北京城航拍 ©广顺园主

作者|Ziyue

确认佛光寺东大殿年代的那一天,林徽因提议在大殿前的空地上办一场野餐会。大家拿出所有的罐头,沿着大殿坐东朝西的方位远眺。斜阳缓缓移动,将日光投射到大殿浑厚的立面和苍郁的古松上。 ©三联生活周刊

©三联生活周刊

这对连日忙碌的夫妻终于松了一口气。佛光寺东大殿的再发现无疑是中国建筑史上振奋人心的一笔,有力回击了日本学者对“中国无唐构”的断言,也证明二人对中国建筑的信心并非空穴来风。

梁思成拍摄的佛光寺全景 ©三联生活周刊

梁思成拍摄的佛光寺全景 ©三联生活周刊

20世纪初,面对中国学者在中国建筑史上缺乏成果、落后于人的困境,梁思成及营造学社的同事们决心急起直追。受到理性主义思潮和现代建筑教育的影响,梁思成和林徽因携手提出了关于中国建筑范式的猜想:中国古建筑的木框架体系与西方哥特式建筑相通,并和西方一样,存在向现代建筑转化的可能。 留学时的梁思成与林徽因,图源网络。这无疑是一个大胆且敏锐的推论,但其证明却离不开大量的文献和案例,尤其是对现存的古建筑的考察。于是,自1932年起,梁林二人与营造学社的同僚们一起,完成了对137个县市、1823处古建筑的调查,将所见案例悉心测绘拍照,为后人留下宝贵资料的同时,不断补充完善着世人对中国建筑体系的认识。

留学时的梁思成与林徽因,图源网络。这无疑是一个大胆且敏锐的推论,但其证明却离不开大量的文献和案例,尤其是对现存的古建筑的考察。于是,自1932年起,梁林二人与营造学社的同僚们一起,完成了对137个县市、1823处古建筑的调查,将所见案例悉心测绘拍照,为后人留下宝贵资料的同时,不断补充完善着世人对中国建筑体系的认识。 梁思成与林徽因在佛光寺 ©中国营造学社纪念馆

梁思成与林徽因在佛光寺 ©中国营造学社纪念馆

考察条件艰苦,梁思成当笑话写在了自己的考察报告里。“汽车站在猪市当中,——北平全市每日所用的猪,都从那里分发出来——所以我们在两千多只猪惨号声中,上车向东出朝阳门而去。” 1932年考察途中 ©China Daily与之相对的,是考察收获的丰厚成果。对蓟县独乐寺的详细测绘,对佛光寺东大殿的再发现,以及收获满满的正定和山西之行,都成为了学者们继续工作的强心剂。

1932年考察途中 ©China Daily与之相对的,是考察收获的丰厚成果。对蓟县独乐寺的详细测绘,对佛光寺东大殿的再发现,以及收获满满的正定和山西之行,都成为了学者们继续工作的强心剂。

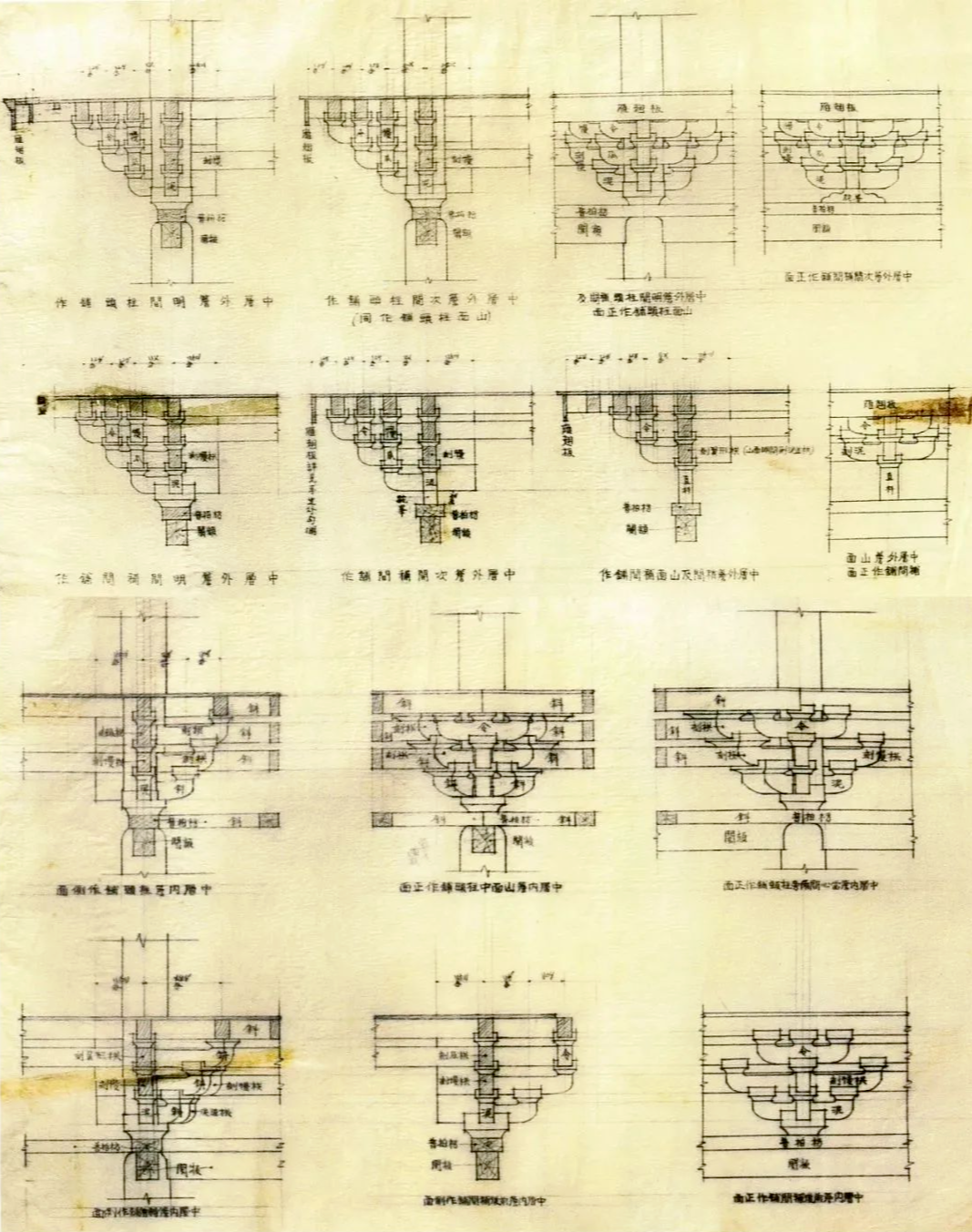

蓟县独乐寺斗拱测绘图 ©中国营造学社

蓟县独乐寺斗拱测绘图 ©中国营造学社 林徽因在正定开元寺 ©王南然而,绵延的战火已从东北蔓延到全国。刚刚结束陕西一行的梁林夫妻急忙赶回北平,又不得不南迁四川。这些刚刚重见天日的文物建筑没来得及得到应有的保护,就面临着未来极大的不确定性。战争岁月里,忧心古建筑命运的梁思成协助国民政府标明需要保护的文物建筑,又编写了《全国重要建筑文物简目》作为解放军的参考。没人比他更清楚地知道这些建筑的价值和留存的不易,也更尽力避免它们毁于炮火的命运。

林徽因在正定开元寺 ©王南然而,绵延的战火已从东北蔓延到全国。刚刚结束陕西一行的梁林夫妻急忙赶回北平,又不得不南迁四川。这些刚刚重见天日的文物建筑没来得及得到应有的保护,就面临着未来极大的不确定性。战争岁月里,忧心古建筑命运的梁思成协助国民政府标明需要保护的文物建筑,又编写了《全国重要建筑文物简目》作为解放军的参考。没人比他更清楚地知道这些建筑的价值和留存的不易,也更尽力避免它们毁于炮火的命运。

南下避难的梁思成,在李庄的中国营造学社工作室 ©中国营造学社纪念馆

南下避难的梁思成,在李庄的中国营造学社工作室 ©中国营造学社纪念馆

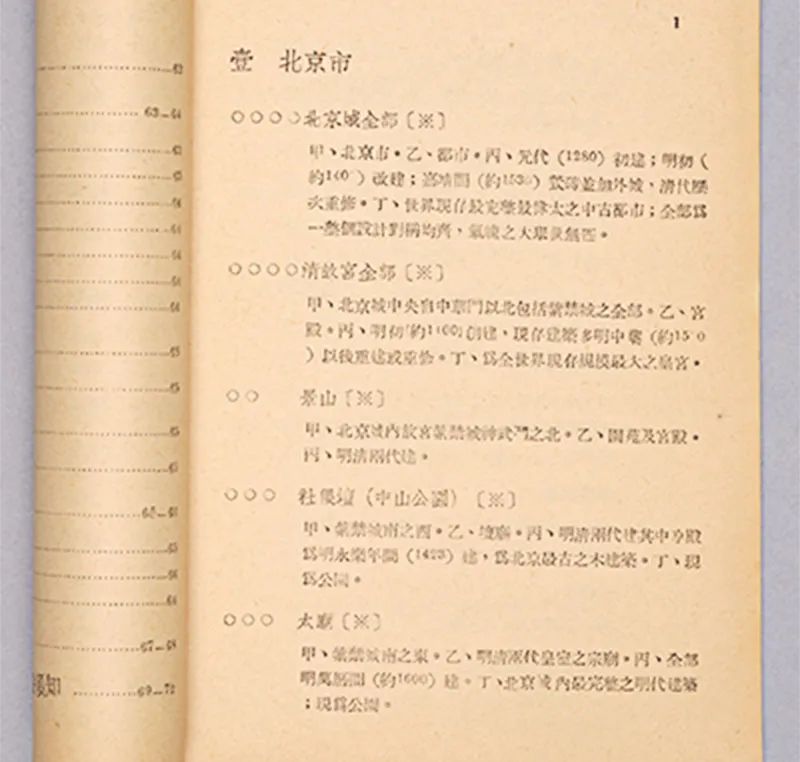

《全国重要建筑文物简目》内页 ©故宫博物院

《全国重要建筑文物简目》内页 ©故宫博物院

这是中国古建筑价值初显的时代——不仅作为建筑史的重要组成部分和建筑师们灵感的来源,也逐渐成为民族精神的代表和民族情感的寄托。人们用新的眼光去看散落乡野或隐匿城中的庙宇和殿堂,才发现它们已默默伫立了许久。

应县木塔 ©中国营造学社

应县木塔 ©中国营造学社

1950年,中央的一位领导人指着天安门广场以南发话,“以后要在这里望过去到处都是烟囱”。梁思成得知后大为不解。此时他已经成为”北平市都市计划委员会“的成员,深度参与新中国首都的未来规划。在他心里,富有历史底蕴的北京城应该是一个优美的行政中心,是古代中国规划理念的绝佳范本,而非一个简单的生产型城市。

他珍视北京城围绕中轴线进行的疏密有序、结构完整的布局,盛赞这座古城饱经风霜的沧桑颜色,“那么单纯壮丽,包含我民族在技术及艺术上的特质,只要明白这点,绝没有一个人舍得或敢去剧烈地改变它原来的目的。” 旧北京城航拍 ©广顺园主随着建筑史研究的不断深入,公认的建筑保护的范围从单体建筑拓展到街区,甚至到整座城市。一座建筑周围的民居、街道、天际线,乃至文化和生活方式,都不是可以被贸然取代和更新的。北京旧城则印证了这种观点:值得保护的不仅是壮观的皇家建筑群,还有“看似普通”的四合院、胡同和老北京味道。

旧北京城航拍 ©广顺园主随着建筑史研究的不断深入,公认的建筑保护的范围从单体建筑拓展到街区,甚至到整座城市。一座建筑周围的民居、街道、天际线,乃至文化和生活方式,都不是可以被贸然取代和更新的。北京旧城则印证了这种观点:值得保护的不仅是壮观的皇家建筑群,还有“看似普通”的四合院、胡同和老北京味道。

北京东单北大街遂安伯胡同,1917年 ©西德尼·戴维·甘博在得知苏联专家改造北京旧城作为行政中心的提议后,梁思成联合陈占祥提出了著名的“梁陈方案”。方案中,二人建议将行政中心移位到北京西郊,而将旧城的一砖一瓦、街道建筑全部保留,既有足够空间建设行政机构和其他设施,又能不伤古城之壮美。梁陈二人为这份方案四处奔走,自费刊印了百余份,报送至中央政府、北京市委和市政府的领导,又写信给周恩来总理,但均无回音。与此同时,对北京城的改造也在悄然进行,行政机关大楼取代了四合院,混凝土的现代建筑占领了古老的皇城。

北京东单北大街遂安伯胡同,1917年 ©西德尼·戴维·甘博在得知苏联专家改造北京旧城作为行政中心的提议后,梁思成联合陈占祥提出了著名的“梁陈方案”。方案中,二人建议将行政中心移位到北京西郊,而将旧城的一砖一瓦、街道建筑全部保留,既有足够空间建设行政机构和其他设施,又能不伤古城之壮美。梁陈二人为这份方案四处奔走,自费刊印了百余份,报送至中央政府、北京市委和市政府的领导,又写信给周恩来总理,但均无回音。与此同时,对北京城的改造也在悄然进行,行政机关大楼取代了四合院,混凝土的现代建筑占领了古老的皇城。

梁思成对北京城墙环城立体公园的设想 ©清华大学艺术博物馆1953年11月,北京市党委从当时的经济情况和政治局势出发,决定“要打破旧的格局给予我们的限制和束缚”。这标志着北京古建筑大规模拆除的开始。尽管受挫,梁思成还是为仅存的城墙和城楼奔走呼吁。此时他已被戴上“反动学术权威”的帽子,很多时候能做的,也只有赶在建筑被拆除前去看最后一眼。曾经象征权力的庞然大物,在工业化的呼声下也难以自保;对历史的回望和沉思,被淹没在建设新天地的巨大喜悦里。

梁思成对北京城墙环城立体公园的设想 ©清华大学艺术博物馆1953年11月,北京市党委从当时的经济情况和政治局势出发,决定“要打破旧的格局给予我们的限制和束缚”。这标志着北京古建筑大规模拆除的开始。尽管受挫,梁思成还是为仅存的城墙和城楼奔走呼吁。此时他已被戴上“反动学术权威”的帽子,很多时候能做的,也只有赶在建筑被拆除前去看最后一眼。曾经象征权力的庞然大物,在工业化的呼声下也难以自保;对历史的回望和沉思,被淹没在建设新天地的巨大喜悦里。

庆寿寺双塔,1905-1910 ©Laribe Firmin

庆寿寺双塔,1905-1910 ©Laribe Firmin 东直门全貌,1901 ©小川一真1954年,位于市中心的庆寿寺及其双塔被夷为平地。1965年,被市民称作“样楼”的东直门因修建地铁被拆除。到1969年,北京城除零星的几座箭楼外,古城墙基本被扫平。梁思成所叙“朴实雄壮”的古北京城,从此仅存旧照片。

东直门全貌,1901 ©小川一真1954年,位于市中心的庆寿寺及其双塔被夷为平地。1965年,被市民称作“样楼”的东直门因修建地铁被拆除。到1969年,北京城除零星的几座箭楼外,古城墙基本被扫平。梁思成所叙“朴实雄壮”的古北京城,从此仅存旧照片。

北京城的故事并不是孤例。相较于处在深山或是郊区的古建筑,城市中的那部分显然更直接地面对了城市化带来的冲击。曾有“小天安门”之称的成都蜀王府是建筑保护为城市发展让路的鲜明例子。其由朱元璋下令修建,作为明藩王的府邸,周长两千五百多米,沿中轴线方正对称布局,俨然有紫禁城的巍峨气派。1659年清军攻占成都,改蜀王府为贡院,其后又作为四川大学的校园。 成都蜀王府,图源网络

成都蜀王府,图源网络

从以前的航拍图中不难看到,与北京类似,成都的城市布局紧紧围绕位于正中央的蜀王府展开。一如皇城锚定了旧北京城,蜀王府也是这座“天府之国”的心脏。然而,1950年之后,越来越重的政治任务和严重缺乏的文物保护观念让推倒蜀王府的决定来得非常迅速。城门和城楼变为“红色”主题,护城河被填平以修筑地下防御工事。如今,蜀王府的废墟之上是繁华的天府广场,成都市中心的位置并未改变,市中心的地标却早已不同。

成都蜀王府航拍,图源网络

成都蜀王府航拍,图源网络

天府广场航拍 ©视觉中国而另一部分建筑则没有这样的运气。随着保护意识的提高和后续开发的不尽人意,比起平庸的新地标,人们更怀念那座消失的建筑。而在原址上重建的仿品,常常面对不小的争议。始建于辽代的宝坻广济寺,曾经是梁思成考察的对象,为梁林提出的“结构理性主义“做了例证。梁思成在考察报告中写道,“在殿内抬头看上面的梁架,就像看一张X光线照片,内部的骨干,一目了然”。

天府广场航拍 ©视觉中国而另一部分建筑则没有这样的运气。随着保护意识的提高和后续开发的不尽人意,比起平庸的新地标,人们更怀念那座消失的建筑。而在原址上重建的仿品,常常面对不小的争议。始建于辽代的宝坻广济寺,曾经是梁思成考察的对象,为梁林提出的“结构理性主义“做了例证。梁思成在考察报告中写道,“在殿内抬头看上面的梁架,就像看一张X光线照片,内部的骨干,一目了然”。

宝坻广济寺三大士殿 ©中国营造学社

宝坻广济寺三大士殿 ©中国营造学社

1947年11月,宝坻县县经得批准将广济寺全部拆除,取其物料用于大桥抢修。2007年,宝坻县政府出资,按照梁思成当年的测绘在建筑原址上重建广济寺。但无论怎样按照图纸一一描绘,辽代的塑像、彩绘和设计风格已一去不返。

重建后的宝坻广济寺 ©滨海满族类似的故事还有位于沧州的闻远楼。作为沧州三大名楼之一,闻远楼曾是沧州最高的建筑,亦是沧州城的中心点。自明代修建以来,它历经清代重修和炮火洗礼,却在1957年沧州建设第一条柏油马路时被拆除,城楼上的大铁钟被遗弃在马路一侧。六十年后,在闻远楼原址不远处仿其样式修建了一座钟楼,但现代的痕迹让人很难把它和那座饱经沧桑的老楼联系在一起。

重建后的宝坻广济寺 ©滨海满族类似的故事还有位于沧州的闻远楼。作为沧州三大名楼之一,闻远楼曾是沧州最高的建筑,亦是沧州城的中心点。自明代修建以来,它历经清代重修和炮火洗礼,却在1957年沧州建设第一条柏油马路时被拆除,城楼上的大铁钟被遗弃在马路一侧。六十年后,在闻远楼原址不远处仿其样式修建了一座钟楼,但现代的痕迹让人很难把它和那座饱经沧桑的老楼联系在一起。 沧州闻远楼,图源网络

沧州闻远楼,图源网络

重建后的沧州闻远楼 ©新沧州微平台用力过猛的古建筑重建工作难免“大拆大建”的嫌疑,有时甚至会影响到其他具有历史价值的建筑和街区,引发“拆真建假”的批评。拥有众多建筑遗产的大同市,其古城布局每隔十年就遭受一次破坏。为重建代王府,政府拆除了古城内原有的大片民居,超过三分之一的街巷在大同古城修复与保护工程中彻底消失,被替换成了明清式样的仿古建筑。整齐划一的楼房门面,早已丢失大同古城最初的特色。

重建后的沧州闻远楼 ©新沧州微平台用力过猛的古建筑重建工作难免“大拆大建”的嫌疑,有时甚至会影响到其他具有历史价值的建筑和街区,引发“拆真建假”的批评。拥有众多建筑遗产的大同市,其古城布局每隔十年就遭受一次破坏。为重建代王府,政府拆除了古城内原有的大片民居,超过三分之一的街巷在大同古城修复与保护工程中彻底消失,被替换成了明清式样的仿古建筑。整齐划一的楼房门面,早已丢失大同古城最初的特色。

改建后的大同古城 ©杨红1964城市发展和建筑保护间的矛盾历经多年讨论,实施的措施从简单粗暴的拆除到保护和修复,体现了文保观念和城市规划的不断进步。虽然许多城市为成熟的解决方案不断摸索,但脆弱的古建筑却经不起相关方的一再试错。

改建后的大同古城 ©杨红1964城市发展和建筑保护间的矛盾历经多年讨论,实施的措施从简单粗暴的拆除到保护和修复,体现了文保观念和城市规划的不断进步。虽然许多城市为成熟的解决方案不断摸索,但脆弱的古建筑却经不起相关方的一再试错。谁来决定古建筑的未来

1932年,梁思成为东北大学建筑系的第一批毕业生写道,“你们创造力产生的结果是甚么,当然是“建筑”,不只是建筑,我们换一句说话,可以说是“文化的记录”——是历史。“这又是我从前对你们屡次说厌了的话,又提起来,你们又要笑我说来说去都是这几句话,但是我还是要你们记着。”彼时梁思成归国不过几年,但已经预料到中国深厚的建筑传统将带来的责任和挑战。但实际情况已远远超出他的预想:战争的硝烟,天翻地覆的国家格局,加速的经济发展和城市化进程,让中国的建筑面貌焕然一新,却也让保护古建筑变得愈加复杂。

东北大学建筑学系师生合影 ©中国营造学社纪念馆城市中逐渐激化的人地矛盾、对统一的现代化面貌的追求有时让建筑保护者的呼声无能为力。怎样为“文物建筑“定级定性、什么样的建筑需要保护也是棘手的问题,在文物建筑众多的区域,管理者往往难以做到“面面俱到”;居住在老房子里的居民,有时也不愿为建筑保护而过度牺牲生活质量。但无论消失的建筑是何种级别、存在多久,都是城市历史和市民共同记忆中难以割舍的部分。在原址上修建的新地标是否能有同样的作用,也时常面临巨大的未知。

东北大学建筑学系师生合影 ©中国营造学社纪念馆城市中逐渐激化的人地矛盾、对统一的现代化面貌的追求有时让建筑保护者的呼声无能为力。怎样为“文物建筑“定级定性、什么样的建筑需要保护也是棘手的问题,在文物建筑众多的区域,管理者往往难以做到“面面俱到”;居住在老房子里的居民,有时也不愿为建筑保护而过度牺牲生活质量。但无论消失的建筑是何种级别、存在多久,都是城市历史和市民共同记忆中难以割舍的部分。在原址上修建的新地标是否能有同样的作用,也时常面临巨大的未知。

2016年11月,大同古城,人们从西城墙下经过 ©中国青年网2012年1月,志愿者走进位于北京市北总布胡同的梁思成、林徽因夫妇故居,发现现场仅存一片废墟。1930年至1937年,小小的四合院曾经一次次成为夫妻二人旅行的起点和终点。在奔波往返的路途中,二人完成了对全国范围内古代建筑的细致考察和资料整理。遗憾的是,梁林没能守护住北京的城墙,也没能守护住曾经的家。房地产公司的铲车开过之后,这座建筑永远消失了。

2016年11月,大同古城,人们从西城墙下经过 ©中国青年网2012年1月,志愿者走进位于北京市北总布胡同的梁思成、林徽因夫妇故居,发现现场仅存一片废墟。1930年至1937年,小小的四合院曾经一次次成为夫妻二人旅行的起点和终点。在奔波往返的路途中,二人完成了对全国范围内古代建筑的细致考察和资料整理。遗憾的是,梁林没能守护住北京的城墙,也没能守护住曾经的家。房地产公司的铲车开过之后,这座建筑永远消失了。

2012年2月6日,已经拆除的东城区北总布胡同梁林故居废墟 ©三联生活周刊

2012年2月6日,已经拆除的东城区北总布胡同梁林故居废墟 ©三联生活周刊

Reference:

梁思成全集 第五卷 梁思成著

梁思成与他的时代 朱涛著

http://old.lifeweek.com.cn//2012/0214/36422.shtml

https://mp.weixin.qq.com/s/KzDe7WBCBRCouHYOiKICjw

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_23826677?commTag=true

https://mp.weixin.qq.com/s/ADW9TcT4pjWRxPoC4-whow

https://www.doc88.com/p-99736233743.html

http://phtv.ifeng.com/program/ffdgm/200901/0119_2309_976064_4.shtml

http://www.360doc.com/content/23/0107/13/80048972_1062833323.shtml

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1722088040031466083&wfr=spider&for=pc

旧北京城航拍 ©广顺园主

梁思成拍摄的佛光寺全景 ©三联生活周刊

梁思成与林徽因在佛光寺 ©中国营造学社纪念馆

南下避难的梁思成,在李庄的中国营造学社工作室 ©中国营造学社纪念馆

《全国重要建筑文物简目》内页 ©故宫博物院

成都蜀王府,图源网络

成都蜀王府航拍,图源网络

宝坻广济寺三大士殿 ©中国营造学社

沧州闻远楼,图源网络