本文系冯·诺伊曼诞辰120周年纪念文章的下篇。在上篇中(“氢弹之父”乌拉姆:我的朋友冯·诺伊曼 | 纪念冯·诺伊曼诞辰120周年(上)),著名数学家乌拉姆主要介绍了冯·诺伊曼在数学,特别是数理逻辑、集合论、希尔伯特空间和算子理论等方面的工作;而在下篇中将介绍他在理论物理、博弈论、数值计算、计算机理论以及曼哈顿计划中的贡献。冯·诺伊曼在如此广泛的领域进行了深入的探索,不禁会让人想问:他的研究是否有一条连续的脉络?作为一名问题解决者,或许我们能从他对实际问题的处理上看到其更深远的目标与理想,以及他为什么能成为现代计算机之父。斯塔尼斯拉夫·乌拉姆(Stanisław Ulam)

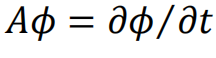

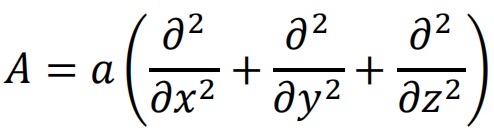

范·霍夫(Léon Van Hove)教授在《冯·诺伊曼对量子理论的贡献》(Von Neumann's contributions to quantum theory)描述了他在理论物理方面的工作。在之前提到的美国国家科学院的调查问卷中,冯·诺伊曼选择了量子理论的数学基础和遍历定理作为他最重要的科学贡献 (以及前文讨论的算子理论)。这种选择,或者更确切地说是限制,对大多数数学家来说可能很奇怪,但在心理学上却很有趣。这似乎表明,也许他的主要愿望和最强烈的动机之一是,重建数学在理论物理学概念层面(conceptual level)的作用。自第一次世界大战结束以来,抽象数学研究和理论物理主流思想的分离是不可否认的。冯·诺伊曼经常表示担心,数学可能无法跟上物理学中呈指数增长的问题和思想。记得在一次谈话中,我提出了担忧:可能会出现某种马尔萨斯1式的分歧——物理科学和技术以几何级数增长,而数学以算术级数增长。他说这确实可能会这样。然而,在后来的讨论中,我们都坚持希望数学方法会在很长一段时间内保持对精确科学的概念上的控制!论文[7]2是冯·诺伊曼与希尔伯特以及诺德海姆(Lothar Nordheim)3合著的。根据其序言,它基于希尔伯特于1926年冬天关于量子理论新发展的演讲,并在诺德海姆的帮助下完成。根据引言,这篇论文的重要数学部分和讨论是冯·诺伊曼给出的。本文的既定目的是引入概率关系,而不是经典力学中严格的函数关系。它还以一种相当简单和更易于理解的方式阐述了约尔当和狄拉克的思想。即使在30年后的今天,冯·诺伊曼的这篇论文以及他在这方面的后续工作,其历史重要性和影响也很难被高估。希尔伯特在公理化方面的伟大纲领在这里获得了另一个重要的应用,即物理理论与相应数学系统之间的同构(isomorphism)。论文引言中明确指出,如果理论的形式化和其物理解释没有简明扼要且完全地分开,人们就很难理解这个理论。这种分离即是本文的目的,尽管人们承认在当时不可能进行完全的公理化。我们可以在这里补充一点,相对论性不变量子理论的这种完全公理化,将其应用于核现象仍有待实现。4这篇论文概述了对应于物理可观测量的算符演算,讨论了厄米特算符的性质——这些共同构成了《量子力学的数学原理》(Mathematische Begründung der Quantenrnechanik)一文的序言。关于统计力学在量子理论中的作用和测量问题,冯·诺伊曼明确且精准的想法见论文[10]5。他的名作《量子力学的数学基础》(Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik),给出了公理化处理、测量理论和统计学的详细讨论。在量子力学史上,至少有两项数学贡献是重要的:狄拉克的数学处理并不总是满足数学严谨性的要求。例如,它假设每个自伴随算符都可以被对角化,这迫使人们为那些无法做到这一点的算符引入狄拉克著名的“反常”函数。正如冯·诺伊曼所说,先验地看来,就像牛顿力学(当时)需要矛盾的无穷小演算一样,量子理论似乎需要一种对无限多个变量进行分析的新形式。冯·诺伊曼所取得的成果表明事实并非如此。也就是说,变换理论(Transformation theory)可以建立在一个明确的数学基础上,不是细扣狄拉克的方法,而是通过发展希尔伯特的算子谱理论。特别是,这是通过他对无界算子的研究来实现的,超越了希尔伯特、里斯(Frigyes Riesz)和施密特等人的经典理论。第二份贡献构成了他书中第5章和第6章的重要内容。它与量子理论中的测量和可逆性问题有关。几乎从一开始,当海森堡、薛定谔、狄拉克和玻恩的思想首次获得轰动性的成功时,人们就提出了关于非决定论在理论中的作用的问题,并提出建议:通过假设可能的“隐藏”参数(隐变量)来解释这个问题,这些参数在未来被发现时,将回到更决定性的理论描述。冯·诺伊曼证明,该理论表述的统计特征并不是由于执行测量的观察者的状态是未知的。被观察者和观察者组成的系统会导致不确定性关系,即使人们承认观察者的确切状态。这被证明是先验假设的结果,该假设涉及物理量与希尔伯特空间中算子相关联的一般性质。6这部著作以一种符合数学家气质且技术上有趣的形式呈现了新量子理论的思想,这绝对是第一重要的贡献。因为它试图对物理学家最初构思的理论——依靠并非人人理解的直觉——进行理性呈现;此外它也有巨大的教学价值。虽然不能断言这部著作能否为此后发现的更令人困惑的物理现象引入了新颖的物理思想,毕竟薛定谔、海森堡、狄拉克和其他人在那些年里构建的量子理论仍然只是一个不完整的理论骨架,冯·诺伊曼至少为其严格处理提供了一个逻辑上和数学上明确的基础。在早期的论文[33]7中,冯·诺伊曼通过简单的几何构造证明了变分法中Radó7的基本引理(此引理是说:函数z=f(x, y)满足常数为Δ的李普希兹条件,如果没有最大倾角Δ大于的平面与由所给函数定义的曲面的边界在三个或更多点相交。)这篇论文的有趣之处还在于其证明方法涉及到直接的几何直观(geometric visualizations),这在冯·诺伊曼的已发表作品中并不多见。论文[41]9是过去四分之一世纪中数学分析领域令人瞩目的成就之一。它给出整个领域第一个精确的数学结果:严格处理统计力学中的遍历假设。冯·诺伊曼受到了库普曼(Bernard Koopman)10的启发,后者曾发现有可能将哈密顿动力系统的研究简化为希尔伯特空间中算子的研究。使用库普曼的表示,冯·诺伊曼证明了现在所谓的弱遍历定理,即测度空间上迭代的、保测度的变换的函数均值的依测度收敛。这一定理不久之后被伯克霍夫(G. D. Birkhoff)以几乎处处收敛的形式加以强化,为经典统计力学提供了第一个严格的数学基础。该领域的后续发展以及这些结果的很多推广已众所周知,在此不再赘述。同样,这种成功归于冯·诺伊曼对集合论中受分析方法启发的技巧的精通,并融合了其在希尔特空间算子方面的独创工作。数学物理的另一个领域也能够在普遍意义上用现代分析精确地研究。在这个例子中,一开始同样取得了巨大进展,但是当然,这个故事还没有结束;就经典动力学而言,对统计力学基础的数学处理还远远不够!拥有遍历定理和度量可传递变换(metrically transitive transformations)11存在性的知识是非常好的,但这些事实只是该主题的基础。冯·诺伊曼经常在谈话中表达这样一种感觉,即这一领域未来的进展将取决于这样的定理——将在数学上对该学科后续部分进行令人满意的处理。玻尔兹曼方程需要一个完整的数学理论,而系统趋于平衡时的速率需要精确的定理。冯·诺伊曼在这方面的重要工作体现在文章[56]12中,这是他与博赫纳(Salomon Bochner)合著的。运用算子理论可以深入讨论如下类型的偏微分方程的性质: , Φ=Φ(t; x, y, z);如同热传导问题,A具有如下形式:

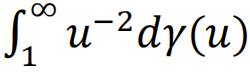

, Φ=Φ(t; x, y, z);如同热传导问题,A具有如下形式: ,或者A=(2πi/h)H,H是非定态薛定谔方程中的能量算符。一篇与舍恩伯格(Isaac Jacob Schoenberg)合作的文章[80]13展现了解析技巧与几何技巧的融合。如果S是一个度量空间,d(f, g)是任意两个元素之间的距离,若函数ft连续并在S中取中值,如有d(ft, fs)=F(t-s),则称ft是螺旋函数(screw function)。这一基本定理决定了希尔伯特空间上所有此类函数的类,并确定了它们的形式。(任意这种函数F(t)可以由给出,其中对于u≥0,γ(u) 非减,且

,或者A=(2πi/h)H,H是非定态薛定谔方程中的能量算符。一篇与舍恩伯格(Isaac Jacob Schoenberg)合作的文章[80]13展现了解析技巧与几何技巧的融合。如果S是一个度量空间,d(f, g)是任意两个元素之间的距离,若函数ft连续并在S中取中值,如有d(ft, fs)=F(t-s),则称ft是螺旋函数(screw function)。这一基本定理决定了希尔伯特空间上所有此类函数的类,并确定了它们的形式。(任意这种函数F(t)可以由给出,其中对于u≥0,γ(u) 非减,且 存在。)冯·诺伊曼的论文[86]14,也许不如它应有的那么出名,它显示出冯·诺伊曼对近似问题和数值工作越来越感兴趣。在我看来,它具有非常可观的教学价值。他研究了当N很大时,有限个N×N矩阵的性质,以及N维复欧几里得空间上所有线性运算所构成的空间的行为。文章直截了当,并且在前言中明确指出,与通常的方法相比,这种研究极限情况(即无限维酉空间,就是希尔伯特空间)的渐近方法被无端地忽略了。(这种说法与他在《量子力学的数学基础》一书的引言中表达的观点几乎相反,这是很奇怪的。)概括来说,这篇论文讨论如下问题:哪些N阶矩阵的行为或近似行为表现得如同m阶矩阵,(这里m与N相比很小,而且是N的一个因子)。近似行为的概念在矩阵空间中的给定度量或伪度量下变得精确。我想补充一点,这篇论文的基本论述特征值得称赞,而这并非总能体现在他对希尔伯特空间的研究中。在与巴格曼(Valentine Bargmann)和蒙哥马利(Deane Montgomery)合作论文[91]15,冯·诺伊曼的思想延续下来。文章包含了求解线性方程组的各种方法,并且从中能看出冯·诺伊曼已经开始考虑用当时已出现的电子机器进行运算的可能性。对于应用分析问题,战争年代产生了对快速估算和近似结果的需求,这些问题往往不会那么“干净”。也就是说,在数学上是“非齐次的”,除了要计算的物理现象的主要过程之外,还涉及许多外部扰动,其影响在附加变量中不能被忽视甚至不能被分离。这种情况经常出现在当今的技术问题中,迫使人们至少在最初阶段采用数值方法,这样做并不是因为人们需要高精度的结果,而只是为了实现定性分析!那时冯·诺伊曼对数值分析的兴趣大大增加,他意识到了这个对数学纯粹主义者来说可能有些可悲的事实。与戈德斯坦(H. H. Goldstine)合写的文章[94]16中,他们研究了高阶矩阵的数值反演问题,还试图给出严格的误差估计,在反演~150阶矩阵可实现的精度上获得了有趣的结果。估计值是“在一般情形下”获得的。(“一般”意味着在可信假设统计下,除了一组低概率集合,这些估计成立。)在随后关于这个主题的论文[109]17中,为了获得最佳的数值估计,他们重新考虑了这个问题。给定矩阵A=(aij)(i, j=1, 2,…, n),它的元素是独立的随机变量,每个变量呈正态分布,此矩阵的上限超过2.72σn-1/2的概率,比.027×2-nn-1/2小,其中σ是每个变量的离差(dispersion)。由于需要快速定位和回答数学物理和工程中的问题,快速电子计算机发展起来。作为其副产品,人们有机会进行一些更好玩的工作!在一定程度上满足人们对某些有趣整数序列的好奇心。一个最简单的例子是,在e和π的(无限不循环)小数点后几万位内某数字序列出现的频率。人们在高等研究院的机器上进行了一次这样的计算,给出了2的立方根作其连分式展开中前2000个部分商(partial quotients)。无论问题多么简单, 约翰尼都对这样的实验工作很感兴趣。在洛斯阿拉莫斯关于这些问题的一次讨论中,他要求给出“有趣”的数字来计算它们的连分数展式。我给出了一个四次无理量y,它由方程 y=1/(x+y)给出,其中x=1/(1+x),在它的展式中可能出现一些奇怪的规律。人们计划计算许多其他数字,但我不知道这个小项目是否真被实施过。博弈论成为了如今数学领域快速发展的新篇章,它本质上是冯·诺伊曼开创的。在发表本文的同期杂志上,A. W. Tucker和H. W. Kuhn的文章18将会介绍他在这一领域的基础工作。”我只想说,这些研究反映了他最为丰富、最有影响的工作。1921年,博雷尔(Émile Borel)在Comptes-Rendus的一篇注记中,首次提出两个游戏玩家博弈策略的数学方案。而这门学科的真正建立,被认为是源于冯·诺伊曼的论文[17]19。正是这篇文章中,冯·诺伊曼证明了基本的“极大极小”(minimax)定理,并制定了n个玩家(n≥2)之间博弈的一般方案。这些方案,除了对经济学等领域中实际博弈的意义和应用之外,还产生了大量具有纯粹数学意义上新颖的组合问题。Min Max = Max Min 的定理,以及关于多变量函数的鞍点的存在性推论,都包含在他1937年的论文[72]20中。它们被证明是布劳威尔不动点定理和以下几何事实的推广的结果:设 S、T 是两个分别包含在欧几里得空间Rn和Rm中的非空有界凸闭集,令S×T是两个集合的直积,V、W 是它的两个闭子集;假设对于 S 的每个元素x,集合Q(x)={y:(x, y)∈V}是非空的凸闭集;类似地,对于T中的每个元素y,集合是P(y)={x:(x, y)∈W}非空的凸闭集,那么集合V, W至少有一个公共点。这个定理,后来被角谷静夫(Shizuo Kakutani)、纳什(John Nash)、布朗(George W. Brown)和其他人进一步讨论,它在证明“好策略”的存在性方面发挥着核心作用。博弈论,包括现在对无限博弈的研究(玛祖尔(Stanisław Mazur)于1930年左右在波兰首次提出)正繁荣发展。只要参考三卷《对博弈论的贡献》(Contributions to Game Theory)[102;113;114]21中包含的工作,就足够说明这一领域思想的丰富性——纯数学意义下的各种巧妙表述以及日益增多的重要应用;这里还有非常多陈述简单却尚未解决的问题。奥斯卡·摩根斯特恩(Oskar Morgenstern)和约翰·冯·诺伊曼(John von Neumann)的经典论文《博弈论与经济行为论》(Theory of Games and Economic Behavior)[90]22以纯数学形式对博弈论进行了阐述,并非常详细地描述了其在实际博弈中的应用;并结合对经济理论的一些基本问题的讨论,引入了对经济行为和某些社会学问题的不同处理方法。经济学家奥斯卡·摩根斯特恩是冯·诺伊曼在普林斯顿多年的朋友,他对经济形势的各个方面感兴趣,特别是两人及两人以上人之间的商品交换问题,垄断、寡头垄断和自由竞争的问题。正是在尝试讨论这些过程的数学化中,这一理论开始形成了现在的雏形。目前在“运筹学”、通信问题以及沃德(Abraham Wald)23的统计估计理论中的众多应用,要么源于或正在借鉴这本专著中提出的观点或构思方案。我们甚至无法在本文中概述这些调查的范围。有兴趣的读者可以在赫维克兹(Leonid Hurwicz)24的著作《经济行为理论》(The theory of economic behavior)25和马尔沙克(Jacob Marshak)26的著作《诺伊曼和摩根斯坦的静态经济学新方法》(Neumann's and Morgenstern's new approach to static economics)27中找对那些问题的描述。在与钱德拉塞卡(S. Chandrasekhar)共同撰写的两篇论文[84和88]28中,他们考虑了以下问题:假定质量中心随机分布,比如在星团中的很多恒星或一团星云,这些大质量物质在运动且相互吸引。问题在于探究引力场涨落的统计结果,并研究受不同局部分布变化影响的单个质量的运动。在第一篇论文中,他们通过巧妙的计算解决了引力的分布函数涨落速率的问题,并得到概率分布W(F, ƒ)的一般公式,其中F为引力场强度,相关的变化率ƒ是F关于时间的导数。得到的结果包括如下定理:对于弱场,在给定时刻产生作用的场发生变化的概率与初始场的方向和大小无关;而对于强场,在初始场的方向上发生变化的概率,是在其垂直方向上发生变化概率的两倍。第二篇论文致力于统计分析作用于恒星每单位质量的引力的涨落速度,恒星以速度V相对于临近恒星做形心运动。这个问题是在恒星以一致泊松分布且局部速度呈球形分布的假设下解决的;他们也对不同质量的一般分布作了解答,给出作用于两个非常接近点的引力相关的表达式。该方法给出了空间相关性的渐近行为。冯·诺伊曼长期以来对湍流现象感兴趣。我还记得1937年关于对纳维-斯托克斯方程(Navier-Stokes equations)进行统计处理的可能性的讨论,通过用无穷多个全微分方程替代这些偏微分方程,从而对流体力学进行分析;而拉格朗日函数的傅里叶展开式中的傅里叶系数满足这些全微分方程。冯·诺伊曼于1949年为海军研究办公室(Office of Naval Research)撰写的一份油印报告《湍流的近期理论》(Recent theory of turbules),对昂萨格尔(Lars Onsager)和柯尔莫哥洛夫(Andrey Kolmogoroff)的思想以及当时的其他工作进行了深刻而清晰的介绍。随着第二次世界大战的开始,冯·诺伊曼对可压缩气体运动所带来的问题进行了研究,特别是因其不连续性变化形成的令人困惑现象,例如冲击波(shocks)。他在这一领域所做的大量研究,很大程度上是为了解决国防工作中出现的问题。它们以报告的形式发表,其中一些列在在附录中。(编者注:请参见原文。)本文无法概括他在这一领域如此丰富多样的工作,其中大部分作品都能反映出其锐利的分析技巧和惯常清晰的逻辑。在碰撞冲击相互作用的理论中,他的贡献尤其值得注意。一个成果是,他给出关于爆炸过程的Chapman-Jouguet假说(即由冲击引发的燃烧过程)的第一个严格论证。关于冲击波反射理论的第一个系统研究也出于冯·诺伊曼(Progress report on the theory of shock wave, NDRC, Div.' 8, OSRD, No. 1140, 1943 ;Oblique reflection of shocks, Navy Department, Explosive Research Report no. 12, 1943)。如前所述,即使只是在定性分析二维或三维中可压缩介质的运动,就已经超过了目前显示分析(explicit analysis)的能力。更糟糕的是,描述这类物理现象的理论的数学基础,也许到目前为止,还没有建立起来。冯·诺伊曼的观点在 [108]29的评论中得到了很好的表达:“关于人们通过数学推理找到的解是否真的发生在自然界中,以及是否可以事先排除某些具有好的或坏的特征的解的存在,这是一个相当困难且模糊的问题。古典文献和最近的文献都对这一问题进行了研究,但它们的严格性存在很大差异上,甚至在粗糙程度上也是如此。总而言之,在这一领域,要确定任何事情都十分困难。从数学上讲,我们处于连续的不确定性状态,因为我们想要得到解存在性和唯一性的一般定理从未被证明,并且其表面形式很可能是不正确的。”“因此,在允许不连续性、要求合理的热力学行为等条件下,流体力学中存在各种各样的数学可能性。可能存在一组条件,在这种条件下,每个合理陈述的问题存在一个且只有一个解。然而,对于它是什么,我们只能猜测;在寻找它的过程中,我们几乎完全依赖物理直觉。因此,我们不可能对任何一点了解得非常明确。并且对于任何已经得到的解,无论有多少把握,我们都很难说它就是在自然界中必定存在的解。”如果只是为了对这些难题有启发式的见解,人们必须诉诸于特殊条件下的数值工作。在一系列报告中,冯·诺伊曼讨论了最佳数值过程、差分格式,以及计算方案的数值稳定性等问题。人们应该特别提到他与克特迈耶(Robert D. Richtmyer)合作的论文[100]30,文章为了不具体地涉及冲击条件和不连续性,他们引入了一个纯数学的虚构的粘度,这就可以在不必明确假设冲击运动的情况下,遵循普通的流体动力学方程,一步一步地计算冲击的运动。关于地球大气层运动的流体动力学方程提出的令人生畏的数学问题,在相当长的一段时间内让冯·诺伊曼着迷。随着计算机的出现,至少对问题的简化版本进行详细的数值研究成为可能,并且他开始了一项庞大的计划。普林斯顿高等研究院成立了一个气象研究小组31;该小组的计划是,通过越来越接近大气真实性质的模型,逐步求解数值天气问题。目前,即使在最先进的电子计算机上,对真正的三维运动进行数值研究也是不切实际的。(事实可能并非如此,比如五年后。编者注:本文写于1958年。)冯·诺伊曼发起的第一个高度模式化的计算,用于处理二维模型,并且大部分是所谓地转近似(geostrophic approximation)情况。后来,通过假设两个或三个二维模型以对应于不同海拔高度或压力水平的相互作用,可以执行所谓的“2 + 1/2”维流体动力学计算。这个问题在他的脑海中非常重要,不仅因为它具有的内在数学兴趣,还因为得到成功的解决方案可能会产生巨大的技术影响。他认为,随着计算机的发展,以及我们对控制大气过程的动力学的了解,我们正在接近实现天气预报的水平。他还相信,人们能够理解、计算,也许可以最终实现控制和改变气候的过程。在论文[120]32中,他推测在不久的将来,人们可以利用现有的巨大核能资源,产生与“伟大地球本身”33相同量级的大气环流变化。在已经了理解物理现象的这些问题中,未来的数学分析可能会使人类能够极大地扩展控制自然的能力。冯·诺伊曼对数值工作的兴趣有不同的来源。一方面源于他最初关于形式主义在数理逻辑和集合论中的作用的工作,他年轻时的工作广泛涉及希尔伯特将数学视为有限游戏的纲领。另一个同样强大的动机来自他在数学物理问题方面的工作,包括经典物理学中遍历理论的纯理论性研究以及他对量子理论的贡献。随着流体力学和核能技术中出现的各类连续介质力学,所反映出的实际问题越来越多,这些直接变成了计算问题。我们已经简要讨论了冯·诺伊曼对湍流问题、连续介质的一般动力学和气象计算的兴趣。我很清楚地记得,在洛斯阿拉莫斯项目的早期,显然仅靠分析工作往往不足以提供哪怕是定性的答案。对于很多问题,手工进行数值工作,甚至使用台式计算器,都需要长到不能接受的时间才能解决。这种情况似乎成为冯·诺伊曼的最终动力,促使他干劲十足地投入到利用电子设备进行计算的研究中。几年来,冯·诺伊曼一直认为,在许多流体力学问题中——在冲击波的行为和传播方面,以及非线性偏微分方程所描述的现象涉及大位移的情况下(也就是说,线性化不足以接近真实描述),数值工作是必要的,以便为未来的理论提供启发式材料。这种终极的必要性迫使他从基础上研究电子机器的计算问题,并且在1944年和1945年期间,他制定了现在所用的基本方法——将一组数学过程转换为计算机的指令语言。当时的电子计算机(例如ENIAC34)缺乏现在处理数学问题时所具有的灵活性和通用性。从广义上讲,每个问题都需要一个特殊且不同的布线系统,以使机器能够按给定的顺序执行规定的操作。冯·诺伊曼的巨大贡献在于,他提出了“流程图”(flow diagram)和“代码”(code)的概念:前者让机器的连接或电路固定但相当通用;后者能让这组固定连接能够解决各种问题。虽然可以事后诸葛地说,提出这种布置的可能性对数理逻辑学家来说可能是显而易见的,但以当时的电子技术,要实现并执行这种通用方法远远没有那么容易。即使在这些方法问世十年后的今天,人们也很容易低估从数学物理问题中诞生的这种理论试验所能开辟的巨大可能性。这个领域仍然很新,做出预言似乎有风险,但是在流体力学、磁流体力学和量子理论计算等许多方面,(我们)已经积累了大量的理论实验,因此我们可以期待从这些计算中得到满意的综合理论。计算机的工程设计在很大程度上归功于冯·诺伊曼。机器的逻辑模式、内存的相对作用、运行速度、基本“命令”的选择以及当前机器中的电路,都深深带有他思想的烙印。冯·诺伊曼亲自监督普林斯顿高等研究院电子计算机的建造,以便熟悉所涉及的工程问题,同时掌握这种用于新实验的工具。甚至在机器竣工之前(花费的时间比预期的要长),他就将洛斯阿拉莫斯实验室的某些问题设置在机器上,执行了大量计算。其中之一是关于热核反应过程的问题,涉及超过十亿的基本算术运算和基本逻辑命令。这个问题其实是要对反应传播问题给出“是”或“否”的答案。人们并不关心最终数据是否非常精准,但是为了获得原始问题的答案,所有中间的和详细的计算似乎都是必要的。的确,对问题的某些要素的行为进行猜测,再加上手工计算,可以对揭示最终答案起到相当大的作用。为了提高这种通过直觉而获得的估计的置信度,人们必须进行大量的计算工作。而这种情况在解决数学物理和现代技术的某些新问题中,似乎相当普遍。描述这些现象时,我们不需要天文精度;而在某些情况下,如果对行为的预测精度“高达10%”,人们就会非常满意。但在计算过程中,各个步骤必须尽可能准确。数量巨大的基本步骤带来了估计最终结果的可靠性问题,以及数学方法及其计算执行过程中的内在稳定性的问题。在冯·诺伊曼获得原子能委员会的费米奖时,(委员会)特别指出其在发展电子机器上进行计算的贡献,这些贡献在核科学和技术的许多方面都很有用。电子计算机的计算速度超过了手工计算的数千倍,这催生出很多全新方法——不仅在经典意义上的数值分析方面,对于数学分析本身的过程的基础原理也是如此。没有人比冯·诺伊曼更清楚这里的含意。我们可举一个小例子,用所谓的蒙特卡洛方法来说明。过去为手工计算甚至是为继电器开发出的数值分析方法,对于电子计算机来说,并不一定是最优的。比如,直接计算所需的值显然比使用初等函数表更经济。其次,对于需要化简积分方程来求积分之类的问题,现在完全可以通过一些非常复杂的算法求解,这些算法甚至无法用手工实现,但对于新机器完全可行。冯·诺伊曼在二战后的几年里发明了几十种计算技巧,比如“子程序”(subroutines),用于计算基本代数函数或超越函数;求解辅助方程,等等。顺便说一句,其中一些工作尚未被数学界普遍知晓,而工业界或政府项目中使用计算机的科研人员却非常熟悉。这项工作包括,求矩阵的特征值和逆矩阵的方法;搜索多变量函数极值的简洁方法;以及随机数的产生等。很多工作显示了他在数理逻辑和算子理论的早期工作中所具有的典型的组合灵巧性,有些甚至可用技艺精湛形容。19世纪人们所希望的数学物理原理的数学表述的简洁性,在现代理论中似乎明显缺失了。人们发现了基本粒子中令人困惑的多样性和丰富的结构,这似乎推迟了早期数学成为整体的希望。在应用物理学和技术问题中,人们不得不处理在数学上呈现不同系统混合的情况:例如,粒子系统除了本身行为受力学方程控制,还有由偏微分方程描述的相互作用的电场;或者在产生中子过程的研究中,除了中子系统之外,还要考虑从这些粒子分离出的其他物质与整个系统相互作用的流体力学和热力学性质。仅从组合学的角度来看,且不用说在处理偏微分和积分方程时的解析困难,很明显目前找到闭合解(Closed-Form Solution35)希望渺茫。因此为了探究这些系统的性质,即使只是定性理解,人们被迫寻去找实际能用的方法。我们决定寻找这样的方法,大致来说就是在数学模式中找到给定物理问题的同态象(homomorphic image),该模式可以由电子计算机处理的虚构“粒子”系统表示。特别是在涉及大量独立变量的函数问题中,这种方法有用武之地。为了给出这种蒙特卡洛方法的一个非常简单的具体例子,我们考虑由一组不等式描述的给定n维“立方体”的子区域的体积估值问题。一般做法是将空间系统地分割为格点来近似所需的体积,而这种方法是可以以均匀的概率随机地选择空间中一些点,并(在机器上)确定这些点中有多少属于给定区域。根据概率论的基本事实,只要采用足够数量的样本点,这个比例就会按我们所希望概率接近为1,从而给出相对体积的近似值。还有一个稍微复杂的例子:考虑由一个曲面包围的空间区域中的扩散问题,扩散粒子在曲面上会被部分反射、部分吸收;如果该区域的几何结构很复杂,那么尝试执行大量“物理地”随机游走,可能比尝试经典地求解积分微分方程更经济。这些“游走”可以在机器上方便地进行,而在概率论中对随机游走的处理是简化为微分方程——这个程序实际上做的恰好相反。这种方法的另一个例子是,给定一组函数方程,试图将其转换为具有概率论或博弈论解释的等价方程。人们在计算机上将这些等价方程进行模拟,以表示随机过程,所获得的分布将对原始方程的解给出一个合理的推测。更进一步,希望直接获得所讨论的物理系统行为的“同态象”。必须指出的是,在目前研究的许多物理问题中,最初通过某些理想化而获得的微分方程,可以说不再是神圣不可侵犯的了。至少,在计算机上直接研究这些系统模型可能具有启发价值。在战争末期及随后的几年里,冯·诺伊曼和我(即本文作者)用这种方法处理了相当多的问题。起初,物理情景本身就直接提出了概率解释问题。后来,研究了上面提到的第三类问题。这种数学模型的理论仍然非常不完整。特别是,对涨落和精确度的估计尚未得到发展。而在这方面,冯·诺伊曼再次贡献了大量巧妙的方法,例如通过适当博弈,产生给定概率分布的数列。他还设计了用于处理玻尔兹曼方程的概率模型,以及用于流体动力学中一些严格确定性问题的重要随机模型。这些工作大多分散在各种实验室报告中,或者仍是手稿。我们当然希望能在不久的将来,向数学界出版经过系统编纂的文集。香农(Claude E. Shannon)教授的文章《冯·诺伊曼对自动机理论的贡献》(Von Neumann's contributions to automata theory),对他在自动机理论方面的工作做了介绍。这项工作,就像博弈论一样,在过去几年中激发了广泛且日益扩展的研究,在我看来,这与他最富有成效的思想并驾齐驱。在这里,他对数理逻辑、计算机、数学分析的兴趣与数学物理问题的知识相结合,在新的构建中结出硕果。图灵(Alan Turing)、麦卡洛克(Warren McCulloch)和皮茨(Walter Pitts)关于通过电气网络(electrical networks)或理想化神经系统(idealized nervous systems)表示逻辑命题的想法,启发他提出并概述了自动机的一般理论。这项理论的概念和术语来自几个不同领域——数学,电气工程和神经科学。这些研究现在有望在数学方面取得更多的成就,也许一开始是在一个非常简化的层面上——将生物体和神经系统本身的运作形式化。恰好在第二次世界大战爆发前夕,人们发现了铀原子因吸收中子,从而释放了更多中子的裂变现象。许多物理学家立即意识到,大量的铀发生指数级的反应,会释放巨大能量;于是,他们开始讨论,定量评估这一现象以实现新能源的利用。与数学家相比,理论物理学家形成了一个规模更小且联系更紧密的群体,一般来说,他们之间成果和思想的交流也更快。冯·诺伊曼在量子理论基础方面的工作,使他很早就接触到了大多数一流物理学家,他意识到了新的实验事实,并从一开始就参与了他们对裂变现象所潜藏的巨大技术可能性的推测。战争爆发前,他就投入到与国防问题有关的科学工作中。然而,直到1943年末,奥本海默才邀请他作为顾问访问洛斯阿拉莫斯实验室,并开始参与以制造原子弹为最终目的工作。众所周知,第一个自持式(self-sustaining)核链式反应是由费米领导的一组物理学家于1942年12月2日在芝加哥实现的。他们建造了一个反应堆,将铀和一种减速物质布置在一起,中子在其中被减速,以增加引发进一步裂变的可能性。反应堆规模非常大,中子数量以指数增长至e倍所用的时间相对较长。在洛斯阿拉莫斯建立的项目的目标是,在相对少量的铀-235或钚的同位素中产生非常快速的反应,从而导致巨大能量的爆炸性释放。1943年春末,一个科学小组开始组建起来,到当年秋天,大量杰出的理论和实验物理学家在洛斯阿拉莫斯定居下来。当冯·诺伊曼抵达这里时,小组正在研究将裂变物质组装达成临界质量的各种方法。没有一种方案可以预先知道是否成功,其中一个问题是,要在核反应导致轻度或中等程度的爆炸之前实施快速组装,否则大部分核装料就被浪费了。特勒(Edward Teller)还记得约翰尼抵达拉米(Lamy,离洛斯阿拉莫斯最近的火车站)时的场景,然后他被一辆公务车带到了“山上”(the Hill,即洛斯阿拉莫斯小镇,位于一处高地),当时这里是高度保密的:“当他到达时,统筹委员会(Coordinating Council)正在开会。我们的领导奥本海默正在报告渥太华会议的情况。他的讲话中提及了许多最重要的人物和同样重要的决定,其中之一与我们密切相关:我们可以期待英国特遣队在不久的将来来到这里。讲话结束后,他询问大家是否有任何问题或意见。观众对此印象深刻,没有提出任何问题。然后奥本海默提出其他话题也可以提问。过了一两秒钟,一个低沉的声音(其来源已经消失在历史中)说:‘我们什么时候才能在山上找到一个鞋匠?’尽管当时没有与约翰尼讨论任何科学问题,但他断言,从那一刻起,他已经完全了解了洛斯阿拉莫斯的本质。”当时的工作气氛非常热烈,与技术或工程实验室相比,这里不拘于形式,具有探索性质,因此更像大学中的研讨会,可以说,是一种科学讨论的抽象风格。我清楚地记得,一到洛斯阿拉莫斯时,我就惊讶地发现,这里的环境让人想起一群数学家在讨论他们抽象的猜想,而不是工程师研究一个定义明确的实际项目——讨论经常非正式地进行,直到深夜。从科学上讲,这种情况的一个显着特征是所遇问题的多样性,每个问题对项目的成功都同样重要。例如,数量呈指数级增长的中子在空间和时间上的分布问题;同样重要的问题包括,原子弹内核装料裂变导致的持续增加的能量沉积问题,爆炸中的流体动力学运动的计算;辐射形式的能量的分布;最后还有,原子弹失去临界状态后周围材料的运动过程。理解所有这些所涉及数学领域极为不同的问题至关重要。这里不可能详细介绍冯·诺伊曼的贡献。我将尝试指出一些相对重要的方面。1944年初,我们考虑了一种内爆(implosion)方法,用于可裂变物质的组装。这个过程涉及到对核装料的球面冲击,对其进行压缩。冯·诺伊曼、贝特(Hans Bethe)和特勒是最早认识到这一方案具有优势的人。特勒向冯·诺伊曼讲述了内德梅耶(Seth Neddermeyer)的实验工作,然后他们合作研究出这种球面几何的基本结果。冯·诺伊曼得出的结论是,这种方法可以产生极大的压力,并且在讨论中还弄清楚了,巨大的压力也会带来相当大的压缩。为了以足够对称的方式开始内爆,必须同时从多点引爆以传递至内部的高爆炸药。塔克(James Tuck)和冯·诺伊曼建议使用高爆透镜以辅助实现。我们之前提到过冯·诺伊曼与物理学家交流的能力,他理解物理学家的语言,几乎能立即将其转化为数学家熟悉的形式,这种能力也许在数学家中非常罕见。然后,他还可以将答案翻译回物理学家常用的表达方式。第一次尝试计算内爆引起的运动,是极为示意性的。人们对所涉及的核装料的状态的方程知之甚少,但即使通过粗略的数学近似,也会导出一些方程,而对它们的求解也明显超过了精确解析方法的范围。很明显,为了获得正确的定量结果,必须进行大量繁琐的数值工作,而这时计算机作为必要的辅助工具出现了。一个更为复杂的问题是核爆炸特性的计算。其中释放的能量取决于向外运动的过程,当然,这些运动受以下因素约束:能量沉积率、材料的热力学性质以及极高温度下产生的辐射等。对于第一次实验,人们也只能对近似计算感到满意;正如前文所述,如果没有计算机的复杂计算,即使是数量级也不容易估计。战争结束后,对于计算机的使用,为了节省资源并最大限度地利用,人们提出需要用其做更精确的计算。冯·诺伊曼对被考虑的物理问题的数学处理做出了很大贡献。在战争期间,研究人员已经考虑了热核(thermonuclear)反应的可能性,最初只是做了一些讨论,然后进行了初步计算。作为一个富有想象力的小组的成员,冯·诺伊曼在其中非常活跃,他们考虑了大规模实现这种反应的各种方案。在数学上,处理这种反应所必需的条件和其过程所涉及的问题,甚至比裂变爆炸的问题更复杂(实际上,理解裂变爆炸的性质是探究热核反应的先决条件)。在一次讨论中,我们概述了这种计算的过程,冯·诺伊曼转过身来对我说:“我们在执行计算中所做的基本算术运算,也许比人类迄今所做运算的总数还要多。”不过,我们注意到,世界上学龄儿童在几年内所做乘法的总数,就已经明显的超过了我们的问题!由于篇幅有限,我无法列举冯·诺伊曼无数多个较小的技术贡献,但它们很受从事这个项目的物理学家和工程师的欢迎。冯·诺伊曼非常擅长在不使用笔纸的情况下,在头脑中进行尺度估计以及代数和数值计算。这种能力,也许有点类似于蒙着眼睛下棋的天赋,常常给物理学家留下深刻的印象。我的印象是,冯·诺伊曼并没有将所考虑的物理对象形象化,而是将它们的性质视为基本物理假设的逻辑结果,他可以把这种演绎推理玩得出神入化!冯·诺伊曼个人的科学风格有一个很大的特点,就是愿意用心倾听,即使那些问题没有太多科学意义,但谜题只要能体现一种组合性的吸引力,他就会给予关注。这使他博得了那些从事数学技术应用的人的喜欢与追捧。许多与他交谈的人都得到了积极的帮助或安慰,因为他们知道,数学中没有什么魔法——能让人轻松地解决他们的问题。冯·诺伊曼无私地参与了可能数量过多、门类过广的活动,这些活动可能对数学洞察力有用(这些活动在当今的技术发展中越来越普遍),但也对他的时间提出了严峻的要求。在第二次世界大战结束后的几年里,他发现自己几乎每时每刻都在为各种相互矛盾的要求而纠结。冯·诺伊曼坚信,核能的释放所引发的技术革命,将给人类社会,特别是给科学发展,带来比人类历史上任何技术发现都更为深刻的变化。他告诉我,在他非常年轻的时候就相信,在有生之年核能会被开发出来,并改变人类活动的秩序,这是他为数不多的几次谈到自己的幸运猜测的例子之一。他积极参与了关于受控热核反应可能性的早期设想和审议。1954年,他成为原子能委员会的一员,致力于解决与裂变反应堆的建造和运行有关的技术和经济问题。在这个职位上,他还花了很多时间来组织数学计算机的研究,并设法将它们提供给大学和其他研究中心。冯·诺伊曼在数学领域留下了如此多的永恒印记,我们只对他这方面的工作进行粗略浏览,又零星介绍了他在其他多个领域的成就,这可能会引发这样一个问题:他的工作中是否有一条连续的脉络?正如庞加莱所说:“有些问题是我们自己问的,有些问题是自然出现的。(Il y a des problèmes qu'on se pose et des problèmes qui se posent。)”现在,在伟大的法国数学家提出这种模糊区别的50年后,数学问题中的这种划分已经更尖锐地体现出来。数学家们所考虑的对象,更多是他们自己的自由创造,可以说,通常是对先前构造的特殊推广。这些理论有时最初是受到物理图景的启发,而另一些则从自由的数学创造中演化而来——在某些情况下,预示了物理关系的实际模式。冯·诺伊曼的思想显然受到这两种倾向的影响。他的愿望是,尽可能让金字塔式的数学构造,与物理和其他科学中不断增长的复杂性保持联系,而这种联系现在越来越难以捉摸。18世纪一些伟大的数学家,特别是欧拉,成功地将许多自然现象的描述纳入数学分析领域。冯·诺伊曼的工作,试图让由集合论和现代代数发展的数学扮演类似的角色。当然,在今天,这是一项困难得多的任务。在19世纪的大部分时间里,无穷小演算(infinitesimal calculus,即微积分的早期说法)和随后数学分析的发展,不仅仅能为因物理学发现而打开的潘多拉盒子之内容编目,也有希望理解真正理解这些内容。这种希望现在是虚幻的,仅仅是因为欧几里得空间的实数系统——在代数上,甚至只在拓扑学上——都不能再声称其是物理理论唯一的,甚或最好的数学基础。19世纪的物理思想,在数学上由微分和积分方程以及解析函数理论主导,现在这些已经不够用了。新的量子理论在解析方面需要集合论的更一般的观点,其原始概念本身就涉及概率分布和无限维函数空间。而与此相对应的代数则涉及到组合和代数结构的研究,比仅用实数或复数表示的结构更一般。因此要理解这些数学,人们可以运用康托集合论,以及由希尔伯特、外尔(Hermann Weyl)、诺特(Emmy Noether)、阿廷(Emil Artin)和布劳威尔(Richard Brauer)等人发展一整套复杂思想,而冯·诺伊曼的工作这时应用而生。另一项启发普通数学发展的内容是一种新的组合分析,源于最近的生物科学的基础性研究。在这方面,目前缺乏通用的方法的状况更加明显了。这些问题本质上是非线性的,并且具有极其复杂的组合特征。看来,在人们希望获得决定性的综合理论所需的洞察力之前,还需要许多年的实验和启发式研究。正是意识到这一点,冯·诺伊曼在过去十年中将大量精力投入到计算机器的研究和建造中,并为自动机的研究制定了初步大纲。回顾冯·诺伊曼的工作,看看它们分支如此众多、延伸广阔,人们可以像希尔伯特那样说:“人们不禁会问自己,数学科学是否会像其他科学长期以来的情况那样,结束于被分割为各自孤立的部分,它们的代表人物(研究人员)几乎无法理解彼此,它们的关系将继续减少?我不这么认为,也不希望这样;数学科学是一个不可分割的整体,是一个有机体,其生命力正是在于其各部分无法分离。无论我们的科学门类在其细节上有多么的多样化,我们仍然被逻辑过程的对等性、整个科学中思想的关系以及不同领域中无数的类比所震撼……”36冯·诺伊曼的工作正是对数学的普适性和有机统一的理想做出了贡献。(编者注:原文最后一部分是介绍冯·诺伊曼的部分荣誉和担任过的职务,以及作者乌拉姆整理的论文列表。如有需要可阅读原文。)

存在。)冯·诺伊曼的论文[86]14,也许不如它应有的那么出名,它显示出冯·诺伊曼对近似问题和数值工作越来越感兴趣。在我看来,它具有非常可观的教学价值。他研究了当N很大时,有限个N×N矩阵的性质,以及N维复欧几里得空间上所有线性运算所构成的空间的行为。文章直截了当,并且在前言中明确指出,与通常的方法相比,这种研究极限情况(即无限维酉空间,就是希尔伯特空间)的渐近方法被无端地忽略了。(这种说法与他在《量子力学的数学基础》一书的引言中表达的观点几乎相反,这是很奇怪的。)概括来说,这篇论文讨论如下问题:哪些N阶矩阵的行为或近似行为表现得如同m阶矩阵,(这里m与N相比很小,而且是N的一个因子)。近似行为的概念在矩阵空间中的给定度量或伪度量下变得精确。我想补充一点,这篇论文的基本论述特征值得称赞,而这并非总能体现在他对希尔伯特空间的研究中。在与巴格曼(Valentine Bargmann)和蒙哥马利(Deane Montgomery)合作论文[91]15,冯·诺伊曼的思想延续下来。文章包含了求解线性方程组的各种方法,并且从中能看出冯·诺伊曼已经开始考虑用当时已出现的电子机器进行运算的可能性。对于应用分析问题,战争年代产生了对快速估算和近似结果的需求,这些问题往往不会那么“干净”。也就是说,在数学上是“非齐次的”,除了要计算的物理现象的主要过程之外,还涉及许多外部扰动,其影响在附加变量中不能被忽视甚至不能被分离。这种情况经常出现在当今的技术问题中,迫使人们至少在最初阶段采用数值方法,这样做并不是因为人们需要高精度的结果,而只是为了实现定性分析!那时冯·诺伊曼对数值分析的兴趣大大增加,他意识到了这个对数学纯粹主义者来说可能有些可悲的事实。与戈德斯坦(H. H. Goldstine)合写的文章[94]16中,他们研究了高阶矩阵的数值反演问题,还试图给出严格的误差估计,在反演~150阶矩阵可实现的精度上获得了有趣的结果。估计值是“在一般情形下”获得的。(“一般”意味着在可信假设统计下,除了一组低概率集合,这些估计成立。)在随后关于这个主题的论文[109]17中,为了获得最佳的数值估计,他们重新考虑了这个问题。给定矩阵A=(aij)(i, j=1, 2,…, n),它的元素是独立的随机变量,每个变量呈正态分布,此矩阵的上限超过2.72σn-1/2的概率,比.027×2-nn-1/2小,其中σ是每个变量的离差(dispersion)。由于需要快速定位和回答数学物理和工程中的问题,快速电子计算机发展起来。作为其副产品,人们有机会进行一些更好玩的工作!在一定程度上满足人们对某些有趣整数序列的好奇心。一个最简单的例子是,在e和π的(无限不循环)小数点后几万位内某数字序列出现的频率。人们在高等研究院的机器上进行了一次这样的计算,给出了2的立方根作其连分式展开中前2000个部分商(partial quotients)。无论问题多么简单, 约翰尼都对这样的实验工作很感兴趣。在洛斯阿拉莫斯关于这些问题的一次讨论中,他要求给出“有趣”的数字来计算它们的连分数展式。我给出了一个四次无理量y,它由方程 y=1/(x+y)给出,其中x=1/(1+x),在它的展式中可能出现一些奇怪的规律。人们计划计算许多其他数字,但我不知道这个小项目是否真被实施过。博弈论成为了如今数学领域快速发展的新篇章,它本质上是冯·诺伊曼开创的。在发表本文的同期杂志上,A. W. Tucker和H. W. Kuhn的文章18将会介绍他在这一领域的基础工作。”我只想说,这些研究反映了他最为丰富、最有影响的工作。1921年,博雷尔(Émile Borel)在Comptes-Rendus的一篇注记中,首次提出两个游戏玩家博弈策略的数学方案。而这门学科的真正建立,被认为是源于冯·诺伊曼的论文[17]19。正是这篇文章中,冯·诺伊曼证明了基本的“极大极小”(minimax)定理,并制定了n个玩家(n≥2)之间博弈的一般方案。这些方案,除了对经济学等领域中实际博弈的意义和应用之外,还产生了大量具有纯粹数学意义上新颖的组合问题。Min Max = Max Min 的定理,以及关于多变量函数的鞍点的存在性推论,都包含在他1937年的论文[72]20中。它们被证明是布劳威尔不动点定理和以下几何事实的推广的结果:设 S、T 是两个分别包含在欧几里得空间Rn和Rm中的非空有界凸闭集,令S×T是两个集合的直积,V、W 是它的两个闭子集;假设对于 S 的每个元素x,集合Q(x)={y:(x, y)∈V}是非空的凸闭集;类似地,对于T中的每个元素y,集合是P(y)={x:(x, y)∈W}非空的凸闭集,那么集合V, W至少有一个公共点。这个定理,后来被角谷静夫(Shizuo Kakutani)、纳什(John Nash)、布朗(George W. Brown)和其他人进一步讨论,它在证明“好策略”的存在性方面发挥着核心作用。博弈论,包括现在对无限博弈的研究(玛祖尔(Stanisław Mazur)于1930年左右在波兰首次提出)正繁荣发展。只要参考三卷《对博弈论的贡献》(Contributions to Game Theory)[102;113;114]21中包含的工作,就足够说明这一领域思想的丰富性——纯数学意义下的各种巧妙表述以及日益增多的重要应用;这里还有非常多陈述简单却尚未解决的问题。奥斯卡·摩根斯特恩(Oskar Morgenstern)和约翰·冯·诺伊曼(John von Neumann)的经典论文《博弈论与经济行为论》(Theory of Games and Economic Behavior)[90]22以纯数学形式对博弈论进行了阐述,并非常详细地描述了其在实际博弈中的应用;并结合对经济理论的一些基本问题的讨论,引入了对经济行为和某些社会学问题的不同处理方法。经济学家奥斯卡·摩根斯特恩是冯·诺伊曼在普林斯顿多年的朋友,他对经济形势的各个方面感兴趣,特别是两人及两人以上人之间的商品交换问题,垄断、寡头垄断和自由竞争的问题。正是在尝试讨论这些过程的数学化中,这一理论开始形成了现在的雏形。目前在“运筹学”、通信问题以及沃德(Abraham Wald)23的统计估计理论中的众多应用,要么源于或正在借鉴这本专著中提出的观点或构思方案。我们甚至无法在本文中概述这些调查的范围。有兴趣的读者可以在赫维克兹(Leonid Hurwicz)24的著作《经济行为理论》(The theory of economic behavior)25和马尔沙克(Jacob Marshak)26的著作《诺伊曼和摩根斯坦的静态经济学新方法》(Neumann's and Morgenstern's new approach to static economics)27中找对那些问题的描述。在与钱德拉塞卡(S. Chandrasekhar)共同撰写的两篇论文[84和88]28中,他们考虑了以下问题:假定质量中心随机分布,比如在星团中的很多恒星或一团星云,这些大质量物质在运动且相互吸引。问题在于探究引力场涨落的统计结果,并研究受不同局部分布变化影响的单个质量的运动。在第一篇论文中,他们通过巧妙的计算解决了引力的分布函数涨落速率的问题,并得到概率分布W(F, ƒ)的一般公式,其中F为引力场强度,相关的变化率ƒ是F关于时间的导数。得到的结果包括如下定理:对于弱场,在给定时刻产生作用的场发生变化的概率与初始场的方向和大小无关;而对于强场,在初始场的方向上发生变化的概率,是在其垂直方向上发生变化概率的两倍。第二篇论文致力于统计分析作用于恒星每单位质量的引力的涨落速度,恒星以速度V相对于临近恒星做形心运动。这个问题是在恒星以一致泊松分布且局部速度呈球形分布的假设下解决的;他们也对不同质量的一般分布作了解答,给出作用于两个非常接近点的引力相关的表达式。该方法给出了空间相关性的渐近行为。冯·诺伊曼长期以来对湍流现象感兴趣。我还记得1937年关于对纳维-斯托克斯方程(Navier-Stokes equations)进行统计处理的可能性的讨论,通过用无穷多个全微分方程替代这些偏微分方程,从而对流体力学进行分析;而拉格朗日函数的傅里叶展开式中的傅里叶系数满足这些全微分方程。冯·诺伊曼于1949年为海军研究办公室(Office of Naval Research)撰写的一份油印报告《湍流的近期理论》(Recent theory of turbules),对昂萨格尔(Lars Onsager)和柯尔莫哥洛夫(Andrey Kolmogoroff)的思想以及当时的其他工作进行了深刻而清晰的介绍。随着第二次世界大战的开始,冯·诺伊曼对可压缩气体运动所带来的问题进行了研究,特别是因其不连续性变化形成的令人困惑现象,例如冲击波(shocks)。他在这一领域所做的大量研究,很大程度上是为了解决国防工作中出现的问题。它们以报告的形式发表,其中一些列在在附录中。(编者注:请参见原文。)本文无法概括他在这一领域如此丰富多样的工作,其中大部分作品都能反映出其锐利的分析技巧和惯常清晰的逻辑。在碰撞冲击相互作用的理论中,他的贡献尤其值得注意。一个成果是,他给出关于爆炸过程的Chapman-Jouguet假说(即由冲击引发的燃烧过程)的第一个严格论证。关于冲击波反射理论的第一个系统研究也出于冯·诺伊曼(Progress report on the theory of shock wave, NDRC, Div.' 8, OSRD, No. 1140, 1943 ;Oblique reflection of shocks, Navy Department, Explosive Research Report no. 12, 1943)。如前所述,即使只是在定性分析二维或三维中可压缩介质的运动,就已经超过了目前显示分析(explicit analysis)的能力。更糟糕的是,描述这类物理现象的理论的数学基础,也许到目前为止,还没有建立起来。冯·诺伊曼的观点在 [108]29的评论中得到了很好的表达:“关于人们通过数学推理找到的解是否真的发生在自然界中,以及是否可以事先排除某些具有好的或坏的特征的解的存在,这是一个相当困难且模糊的问题。古典文献和最近的文献都对这一问题进行了研究,但它们的严格性存在很大差异上,甚至在粗糙程度上也是如此。总而言之,在这一领域,要确定任何事情都十分困难。从数学上讲,我们处于连续的不确定性状态,因为我们想要得到解存在性和唯一性的一般定理从未被证明,并且其表面形式很可能是不正确的。”“因此,在允许不连续性、要求合理的热力学行为等条件下,流体力学中存在各种各样的数学可能性。可能存在一组条件,在这种条件下,每个合理陈述的问题存在一个且只有一个解。然而,对于它是什么,我们只能猜测;在寻找它的过程中,我们几乎完全依赖物理直觉。因此,我们不可能对任何一点了解得非常明确。并且对于任何已经得到的解,无论有多少把握,我们都很难说它就是在自然界中必定存在的解。”如果只是为了对这些难题有启发式的见解,人们必须诉诸于特殊条件下的数值工作。在一系列报告中,冯·诺伊曼讨论了最佳数值过程、差分格式,以及计算方案的数值稳定性等问题。人们应该特别提到他与克特迈耶(Robert D. Richtmyer)合作的论文[100]30,文章为了不具体地涉及冲击条件和不连续性,他们引入了一个纯数学的虚构的粘度,这就可以在不必明确假设冲击运动的情况下,遵循普通的流体动力学方程,一步一步地计算冲击的运动。关于地球大气层运动的流体动力学方程提出的令人生畏的数学问题,在相当长的一段时间内让冯·诺伊曼着迷。随着计算机的出现,至少对问题的简化版本进行详细的数值研究成为可能,并且他开始了一项庞大的计划。普林斯顿高等研究院成立了一个气象研究小组31;该小组的计划是,通过越来越接近大气真实性质的模型,逐步求解数值天气问题。目前,即使在最先进的电子计算机上,对真正的三维运动进行数值研究也是不切实际的。(事实可能并非如此,比如五年后。编者注:本文写于1958年。)冯·诺伊曼发起的第一个高度模式化的计算,用于处理二维模型,并且大部分是所谓地转近似(geostrophic approximation)情况。后来,通过假设两个或三个二维模型以对应于不同海拔高度或压力水平的相互作用,可以执行所谓的“2 + 1/2”维流体动力学计算。这个问题在他的脑海中非常重要,不仅因为它具有的内在数学兴趣,还因为得到成功的解决方案可能会产生巨大的技术影响。他认为,随着计算机的发展,以及我们对控制大气过程的动力学的了解,我们正在接近实现天气预报的水平。他还相信,人们能够理解、计算,也许可以最终实现控制和改变气候的过程。在论文[120]32中,他推测在不久的将来,人们可以利用现有的巨大核能资源,产生与“伟大地球本身”33相同量级的大气环流变化。在已经了理解物理现象的这些问题中,未来的数学分析可能会使人类能够极大地扩展控制自然的能力。冯·诺伊曼对数值工作的兴趣有不同的来源。一方面源于他最初关于形式主义在数理逻辑和集合论中的作用的工作,他年轻时的工作广泛涉及希尔伯特将数学视为有限游戏的纲领。另一个同样强大的动机来自他在数学物理问题方面的工作,包括经典物理学中遍历理论的纯理论性研究以及他对量子理论的贡献。随着流体力学和核能技术中出现的各类连续介质力学,所反映出的实际问题越来越多,这些直接变成了计算问题。我们已经简要讨论了冯·诺伊曼对湍流问题、连续介质的一般动力学和气象计算的兴趣。我很清楚地记得,在洛斯阿拉莫斯项目的早期,显然仅靠分析工作往往不足以提供哪怕是定性的答案。对于很多问题,手工进行数值工作,甚至使用台式计算器,都需要长到不能接受的时间才能解决。这种情况似乎成为冯·诺伊曼的最终动力,促使他干劲十足地投入到利用电子设备进行计算的研究中。几年来,冯·诺伊曼一直认为,在许多流体力学问题中——在冲击波的行为和传播方面,以及非线性偏微分方程所描述的现象涉及大位移的情况下(也就是说,线性化不足以接近真实描述),数值工作是必要的,以便为未来的理论提供启发式材料。这种终极的必要性迫使他从基础上研究电子机器的计算问题,并且在1944年和1945年期间,他制定了现在所用的基本方法——将一组数学过程转换为计算机的指令语言。当时的电子计算机(例如ENIAC34)缺乏现在处理数学问题时所具有的灵活性和通用性。从广义上讲,每个问题都需要一个特殊且不同的布线系统,以使机器能够按给定的顺序执行规定的操作。冯·诺伊曼的巨大贡献在于,他提出了“流程图”(flow diagram)和“代码”(code)的概念:前者让机器的连接或电路固定但相当通用;后者能让这组固定连接能够解决各种问题。虽然可以事后诸葛地说,提出这种布置的可能性对数理逻辑学家来说可能是显而易见的,但以当时的电子技术,要实现并执行这种通用方法远远没有那么容易。即使在这些方法问世十年后的今天,人们也很容易低估从数学物理问题中诞生的这种理论试验所能开辟的巨大可能性。这个领域仍然很新,做出预言似乎有风险,但是在流体力学、磁流体力学和量子理论计算等许多方面,(我们)已经积累了大量的理论实验,因此我们可以期待从这些计算中得到满意的综合理论。计算机的工程设计在很大程度上归功于冯·诺伊曼。机器的逻辑模式、内存的相对作用、运行速度、基本“命令”的选择以及当前机器中的电路,都深深带有他思想的烙印。冯·诺伊曼亲自监督普林斯顿高等研究院电子计算机的建造,以便熟悉所涉及的工程问题,同时掌握这种用于新实验的工具。甚至在机器竣工之前(花费的时间比预期的要长),他就将洛斯阿拉莫斯实验室的某些问题设置在机器上,执行了大量计算。其中之一是关于热核反应过程的问题,涉及超过十亿的基本算术运算和基本逻辑命令。这个问题其实是要对反应传播问题给出“是”或“否”的答案。人们并不关心最终数据是否非常精准,但是为了获得原始问题的答案,所有中间的和详细的计算似乎都是必要的。的确,对问题的某些要素的行为进行猜测,再加上手工计算,可以对揭示最终答案起到相当大的作用。为了提高这种通过直觉而获得的估计的置信度,人们必须进行大量的计算工作。而这种情况在解决数学物理和现代技术的某些新问题中,似乎相当普遍。描述这些现象时,我们不需要天文精度;而在某些情况下,如果对行为的预测精度“高达10%”,人们就会非常满意。但在计算过程中,各个步骤必须尽可能准确。数量巨大的基本步骤带来了估计最终结果的可靠性问题,以及数学方法及其计算执行过程中的内在稳定性的问题。在冯·诺伊曼获得原子能委员会的费米奖时,(委员会)特别指出其在发展电子机器上进行计算的贡献,这些贡献在核科学和技术的许多方面都很有用。电子计算机的计算速度超过了手工计算的数千倍,这催生出很多全新方法——不仅在经典意义上的数值分析方面,对于数学分析本身的过程的基础原理也是如此。没有人比冯·诺伊曼更清楚这里的含意。我们可举一个小例子,用所谓的蒙特卡洛方法来说明。过去为手工计算甚至是为继电器开发出的数值分析方法,对于电子计算机来说,并不一定是最优的。比如,直接计算所需的值显然比使用初等函数表更经济。其次,对于需要化简积分方程来求积分之类的问题,现在完全可以通过一些非常复杂的算法求解,这些算法甚至无法用手工实现,但对于新机器完全可行。冯·诺伊曼在二战后的几年里发明了几十种计算技巧,比如“子程序”(subroutines),用于计算基本代数函数或超越函数;求解辅助方程,等等。顺便说一句,其中一些工作尚未被数学界普遍知晓,而工业界或政府项目中使用计算机的科研人员却非常熟悉。这项工作包括,求矩阵的特征值和逆矩阵的方法;搜索多变量函数极值的简洁方法;以及随机数的产生等。很多工作显示了他在数理逻辑和算子理论的早期工作中所具有的典型的组合灵巧性,有些甚至可用技艺精湛形容。19世纪人们所希望的数学物理原理的数学表述的简洁性,在现代理论中似乎明显缺失了。人们发现了基本粒子中令人困惑的多样性和丰富的结构,这似乎推迟了早期数学成为整体的希望。在应用物理学和技术问题中,人们不得不处理在数学上呈现不同系统混合的情况:例如,粒子系统除了本身行为受力学方程控制,还有由偏微分方程描述的相互作用的电场;或者在产生中子过程的研究中,除了中子系统之外,还要考虑从这些粒子分离出的其他物质与整个系统相互作用的流体力学和热力学性质。仅从组合学的角度来看,且不用说在处理偏微分和积分方程时的解析困难,很明显目前找到闭合解(Closed-Form Solution35)希望渺茫。因此为了探究这些系统的性质,即使只是定性理解,人们被迫寻去找实际能用的方法。我们决定寻找这样的方法,大致来说就是在数学模式中找到给定物理问题的同态象(homomorphic image),该模式可以由电子计算机处理的虚构“粒子”系统表示。特别是在涉及大量独立变量的函数问题中,这种方法有用武之地。为了给出这种蒙特卡洛方法的一个非常简单的具体例子,我们考虑由一组不等式描述的给定n维“立方体”的子区域的体积估值问题。一般做法是将空间系统地分割为格点来近似所需的体积,而这种方法是可以以均匀的概率随机地选择空间中一些点,并(在机器上)确定这些点中有多少属于给定区域。根据概率论的基本事实,只要采用足够数量的样本点,这个比例就会按我们所希望概率接近为1,从而给出相对体积的近似值。还有一个稍微复杂的例子:考虑由一个曲面包围的空间区域中的扩散问题,扩散粒子在曲面上会被部分反射、部分吸收;如果该区域的几何结构很复杂,那么尝试执行大量“物理地”随机游走,可能比尝试经典地求解积分微分方程更经济。这些“游走”可以在机器上方便地进行,而在概率论中对随机游走的处理是简化为微分方程——这个程序实际上做的恰好相反。这种方法的另一个例子是,给定一组函数方程,试图将其转换为具有概率论或博弈论解释的等价方程。人们在计算机上将这些等价方程进行模拟,以表示随机过程,所获得的分布将对原始方程的解给出一个合理的推测。更进一步,希望直接获得所讨论的物理系统行为的“同态象”。必须指出的是,在目前研究的许多物理问题中,最初通过某些理想化而获得的微分方程,可以说不再是神圣不可侵犯的了。至少,在计算机上直接研究这些系统模型可能具有启发价值。在战争末期及随后的几年里,冯·诺伊曼和我(即本文作者)用这种方法处理了相当多的问题。起初,物理情景本身就直接提出了概率解释问题。后来,研究了上面提到的第三类问题。这种数学模型的理论仍然非常不完整。特别是,对涨落和精确度的估计尚未得到发展。而在这方面,冯·诺伊曼再次贡献了大量巧妙的方法,例如通过适当博弈,产生给定概率分布的数列。他还设计了用于处理玻尔兹曼方程的概率模型,以及用于流体动力学中一些严格确定性问题的重要随机模型。这些工作大多分散在各种实验室报告中,或者仍是手稿。我们当然希望能在不久的将来,向数学界出版经过系统编纂的文集。香农(Claude E. Shannon)教授的文章《冯·诺伊曼对自动机理论的贡献》(Von Neumann's contributions to automata theory),对他在自动机理论方面的工作做了介绍。这项工作,就像博弈论一样,在过去几年中激发了广泛且日益扩展的研究,在我看来,这与他最富有成效的思想并驾齐驱。在这里,他对数理逻辑、计算机、数学分析的兴趣与数学物理问题的知识相结合,在新的构建中结出硕果。图灵(Alan Turing)、麦卡洛克(Warren McCulloch)和皮茨(Walter Pitts)关于通过电气网络(electrical networks)或理想化神经系统(idealized nervous systems)表示逻辑命题的想法,启发他提出并概述了自动机的一般理论。这项理论的概念和术语来自几个不同领域——数学,电气工程和神经科学。这些研究现在有望在数学方面取得更多的成就,也许一开始是在一个非常简化的层面上——将生物体和神经系统本身的运作形式化。恰好在第二次世界大战爆发前夕,人们发现了铀原子因吸收中子,从而释放了更多中子的裂变现象。许多物理学家立即意识到,大量的铀发生指数级的反应,会释放巨大能量;于是,他们开始讨论,定量评估这一现象以实现新能源的利用。与数学家相比,理论物理学家形成了一个规模更小且联系更紧密的群体,一般来说,他们之间成果和思想的交流也更快。冯·诺伊曼在量子理论基础方面的工作,使他很早就接触到了大多数一流物理学家,他意识到了新的实验事实,并从一开始就参与了他们对裂变现象所潜藏的巨大技术可能性的推测。战争爆发前,他就投入到与国防问题有关的科学工作中。然而,直到1943年末,奥本海默才邀请他作为顾问访问洛斯阿拉莫斯实验室,并开始参与以制造原子弹为最终目的工作。众所周知,第一个自持式(self-sustaining)核链式反应是由费米领导的一组物理学家于1942年12月2日在芝加哥实现的。他们建造了一个反应堆,将铀和一种减速物质布置在一起,中子在其中被减速,以增加引发进一步裂变的可能性。反应堆规模非常大,中子数量以指数增长至e倍所用的时间相对较长。在洛斯阿拉莫斯建立的项目的目标是,在相对少量的铀-235或钚的同位素中产生非常快速的反应,从而导致巨大能量的爆炸性释放。1943年春末,一个科学小组开始组建起来,到当年秋天,大量杰出的理论和实验物理学家在洛斯阿拉莫斯定居下来。当冯·诺伊曼抵达这里时,小组正在研究将裂变物质组装达成临界质量的各种方法。没有一种方案可以预先知道是否成功,其中一个问题是,要在核反应导致轻度或中等程度的爆炸之前实施快速组装,否则大部分核装料就被浪费了。特勒(Edward Teller)还记得约翰尼抵达拉米(Lamy,离洛斯阿拉莫斯最近的火车站)时的场景,然后他被一辆公务车带到了“山上”(the Hill,即洛斯阿拉莫斯小镇,位于一处高地),当时这里是高度保密的:“当他到达时,统筹委员会(Coordinating Council)正在开会。我们的领导奥本海默正在报告渥太华会议的情况。他的讲话中提及了许多最重要的人物和同样重要的决定,其中之一与我们密切相关:我们可以期待英国特遣队在不久的将来来到这里。讲话结束后,他询问大家是否有任何问题或意见。观众对此印象深刻,没有提出任何问题。然后奥本海默提出其他话题也可以提问。过了一两秒钟,一个低沉的声音(其来源已经消失在历史中)说:‘我们什么时候才能在山上找到一个鞋匠?’尽管当时没有与约翰尼讨论任何科学问题,但他断言,从那一刻起,他已经完全了解了洛斯阿拉莫斯的本质。”当时的工作气氛非常热烈,与技术或工程实验室相比,这里不拘于形式,具有探索性质,因此更像大学中的研讨会,可以说,是一种科学讨论的抽象风格。我清楚地记得,一到洛斯阿拉莫斯时,我就惊讶地发现,这里的环境让人想起一群数学家在讨论他们抽象的猜想,而不是工程师研究一个定义明确的实际项目——讨论经常非正式地进行,直到深夜。从科学上讲,这种情况的一个显着特征是所遇问题的多样性,每个问题对项目的成功都同样重要。例如,数量呈指数级增长的中子在空间和时间上的分布问题;同样重要的问题包括,原子弹内核装料裂变导致的持续增加的能量沉积问题,爆炸中的流体动力学运动的计算;辐射形式的能量的分布;最后还有,原子弹失去临界状态后周围材料的运动过程。理解所有这些所涉及数学领域极为不同的问题至关重要。这里不可能详细介绍冯·诺伊曼的贡献。我将尝试指出一些相对重要的方面。1944年初,我们考虑了一种内爆(implosion)方法,用于可裂变物质的组装。这个过程涉及到对核装料的球面冲击,对其进行压缩。冯·诺伊曼、贝特(Hans Bethe)和特勒是最早认识到这一方案具有优势的人。特勒向冯·诺伊曼讲述了内德梅耶(Seth Neddermeyer)的实验工作,然后他们合作研究出这种球面几何的基本结果。冯·诺伊曼得出的结论是,这种方法可以产生极大的压力,并且在讨论中还弄清楚了,巨大的压力也会带来相当大的压缩。为了以足够对称的方式开始内爆,必须同时从多点引爆以传递至内部的高爆炸药。塔克(James Tuck)和冯·诺伊曼建议使用高爆透镜以辅助实现。我们之前提到过冯·诺伊曼与物理学家交流的能力,他理解物理学家的语言,几乎能立即将其转化为数学家熟悉的形式,这种能力也许在数学家中非常罕见。然后,他还可以将答案翻译回物理学家常用的表达方式。第一次尝试计算内爆引起的运动,是极为示意性的。人们对所涉及的核装料的状态的方程知之甚少,但即使通过粗略的数学近似,也会导出一些方程,而对它们的求解也明显超过了精确解析方法的范围。很明显,为了获得正确的定量结果,必须进行大量繁琐的数值工作,而这时计算机作为必要的辅助工具出现了。一个更为复杂的问题是核爆炸特性的计算。其中释放的能量取决于向外运动的过程,当然,这些运动受以下因素约束:能量沉积率、材料的热力学性质以及极高温度下产生的辐射等。对于第一次实验,人们也只能对近似计算感到满意;正如前文所述,如果没有计算机的复杂计算,即使是数量级也不容易估计。战争结束后,对于计算机的使用,为了节省资源并最大限度地利用,人们提出需要用其做更精确的计算。冯·诺伊曼对被考虑的物理问题的数学处理做出了很大贡献。在战争期间,研究人员已经考虑了热核(thermonuclear)反应的可能性,最初只是做了一些讨论,然后进行了初步计算。作为一个富有想象力的小组的成员,冯·诺伊曼在其中非常活跃,他们考虑了大规模实现这种反应的各种方案。在数学上,处理这种反应所必需的条件和其过程所涉及的问题,甚至比裂变爆炸的问题更复杂(实际上,理解裂变爆炸的性质是探究热核反应的先决条件)。在一次讨论中,我们概述了这种计算的过程,冯·诺伊曼转过身来对我说:“我们在执行计算中所做的基本算术运算,也许比人类迄今所做运算的总数还要多。”不过,我们注意到,世界上学龄儿童在几年内所做乘法的总数,就已经明显的超过了我们的问题!由于篇幅有限,我无法列举冯·诺伊曼无数多个较小的技术贡献,但它们很受从事这个项目的物理学家和工程师的欢迎。冯·诺伊曼非常擅长在不使用笔纸的情况下,在头脑中进行尺度估计以及代数和数值计算。这种能力,也许有点类似于蒙着眼睛下棋的天赋,常常给物理学家留下深刻的印象。我的印象是,冯·诺伊曼并没有将所考虑的物理对象形象化,而是将它们的性质视为基本物理假设的逻辑结果,他可以把这种演绎推理玩得出神入化!冯·诺伊曼个人的科学风格有一个很大的特点,就是愿意用心倾听,即使那些问题没有太多科学意义,但谜题只要能体现一种组合性的吸引力,他就会给予关注。这使他博得了那些从事数学技术应用的人的喜欢与追捧。许多与他交谈的人都得到了积极的帮助或安慰,因为他们知道,数学中没有什么魔法——能让人轻松地解决他们的问题。冯·诺伊曼无私地参与了可能数量过多、门类过广的活动,这些活动可能对数学洞察力有用(这些活动在当今的技术发展中越来越普遍),但也对他的时间提出了严峻的要求。在第二次世界大战结束后的几年里,他发现自己几乎每时每刻都在为各种相互矛盾的要求而纠结。冯·诺伊曼坚信,核能的释放所引发的技术革命,将给人类社会,特别是给科学发展,带来比人类历史上任何技术发现都更为深刻的变化。他告诉我,在他非常年轻的时候就相信,在有生之年核能会被开发出来,并改变人类活动的秩序,这是他为数不多的几次谈到自己的幸运猜测的例子之一。他积极参与了关于受控热核反应可能性的早期设想和审议。1954年,他成为原子能委员会的一员,致力于解决与裂变反应堆的建造和运行有关的技术和经济问题。在这个职位上,他还花了很多时间来组织数学计算机的研究,并设法将它们提供给大学和其他研究中心。冯·诺伊曼在数学领域留下了如此多的永恒印记,我们只对他这方面的工作进行粗略浏览,又零星介绍了他在其他多个领域的成就,这可能会引发这样一个问题:他的工作中是否有一条连续的脉络?正如庞加莱所说:“有些问题是我们自己问的,有些问题是自然出现的。(Il y a des problèmes qu'on se pose et des problèmes qui se posent。)”现在,在伟大的法国数学家提出这种模糊区别的50年后,数学问题中的这种划分已经更尖锐地体现出来。数学家们所考虑的对象,更多是他们自己的自由创造,可以说,通常是对先前构造的特殊推广。这些理论有时最初是受到物理图景的启发,而另一些则从自由的数学创造中演化而来——在某些情况下,预示了物理关系的实际模式。冯·诺伊曼的思想显然受到这两种倾向的影响。他的愿望是,尽可能让金字塔式的数学构造,与物理和其他科学中不断增长的复杂性保持联系,而这种联系现在越来越难以捉摸。18世纪一些伟大的数学家,特别是欧拉,成功地将许多自然现象的描述纳入数学分析领域。冯·诺伊曼的工作,试图让由集合论和现代代数发展的数学扮演类似的角色。当然,在今天,这是一项困难得多的任务。在19世纪的大部分时间里,无穷小演算(infinitesimal calculus,即微积分的早期说法)和随后数学分析的发展,不仅仅能为因物理学发现而打开的潘多拉盒子之内容编目,也有希望理解真正理解这些内容。这种希望现在是虚幻的,仅仅是因为欧几里得空间的实数系统——在代数上,甚至只在拓扑学上——都不能再声称其是物理理论唯一的,甚或最好的数学基础。19世纪的物理思想,在数学上由微分和积分方程以及解析函数理论主导,现在这些已经不够用了。新的量子理论在解析方面需要集合论的更一般的观点,其原始概念本身就涉及概率分布和无限维函数空间。而与此相对应的代数则涉及到组合和代数结构的研究,比仅用实数或复数表示的结构更一般。因此要理解这些数学,人们可以运用康托集合论,以及由希尔伯特、外尔(Hermann Weyl)、诺特(Emmy Noether)、阿廷(Emil Artin)和布劳威尔(Richard Brauer)等人发展一整套复杂思想,而冯·诺伊曼的工作这时应用而生。另一项启发普通数学发展的内容是一种新的组合分析,源于最近的生物科学的基础性研究。在这方面,目前缺乏通用的方法的状况更加明显了。这些问题本质上是非线性的,并且具有极其复杂的组合特征。看来,在人们希望获得决定性的综合理论所需的洞察力之前,还需要许多年的实验和启发式研究。正是意识到这一点,冯·诺伊曼在过去十年中将大量精力投入到计算机器的研究和建造中,并为自动机的研究制定了初步大纲。回顾冯·诺伊曼的工作,看看它们分支如此众多、延伸广阔,人们可以像希尔伯特那样说:“人们不禁会问自己,数学科学是否会像其他科学长期以来的情况那样,结束于被分割为各自孤立的部分,它们的代表人物(研究人员)几乎无法理解彼此,它们的关系将继续减少?我不这么认为,也不希望这样;数学科学是一个不可分割的整体,是一个有机体,其生命力正是在于其各部分无法分离。无论我们的科学门类在其细节上有多么的多样化,我们仍然被逻辑过程的对等性、整个科学中思想的关系以及不同领域中无数的类比所震撼……”36冯·诺伊曼的工作正是对数学的普适性和有机统一的理想做出了贡献。(编者注:原文最后一部分是介绍冯·诺伊曼的部分荣誉和担任过的职务,以及作者乌拉姆整理的论文列表。如有需要可阅读原文。)1.译者注:马尔萨斯(Thomas Robert Malthus,1766 -1834),英国教士、人口学家、政治经济学家,以其人口理论闻名于世。

2.[7]Uber die Grundlagen der Quantenmechanik. With D. Hilbert and L. Nordheim. Math. Ann. vol. 98 (1927) pp. 1-30.

3.译者注:诺德海姆(Lothar Wolfgang Nordheim,1899-1985),德裔美籍物理学家,对量子理论、核物理、粒子物理均有贡献。

4.有关原子现象的非相对论量子理论公理化现状,有一篇出色的简明总结,请参阅George Mackey的文章Quantum mechanics and Hilbert space, Amer. Math. Monthly, October, 1957, 并且仍然主要基于冯·诺伊曼的书《量子力学的数学基础》。

5.Wahrscheinlichkeitstheoretischer Aufbau der Quantenmechanik, Nachr. Ges. Wiss. Göttingen (1927) pp. 245-272.

6.这里不可能总结所涉及的数学论证。绝大多数物理学家仍然同意冯·诺伊曼的提议。这并不是说,与目前量子力学的数学表述不同的理论不允许隐变量存在。有关最近的讨论,请参阅科斯顿文集(第9卷),这是1957年4月1日至4月4日在布里斯托尔大学举行的科尔斯顿研究学会(Colston Research Society)第九届研讨会的会议记录,其中有玻姆(David Bohm),罗森菲尔德(Léon Rosenfeld)等人的讨论。

7.[33]Über einen Hilfssatz der Variationsrechnung, Abh. Math. Sem. Hansischen Univ. vol. 8 (1930) pp. 28-31.

8.译者注:Tibor Radó(1895-1965),匈牙利数学家,以解决Plateau问题而闻名。

9.[41]Proof of the quasi-ergodic hypothesis, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. vol. 18(1932) pp. 70-82.

10.库普曼(Bernard Osgood Koopman,1900-1981),法裔美籍数学家,以遍历理论、概率论、统计理论和运筹学的基础工作而闻名。美国运筹学学会的创始成员和第六任主席。

11.译者注:度量可递性质(Metric transitivity),可参考https://encyclopediaofmath.org/wiki/Metric_transitivity

12.[56]On compact solutions of operational-differential equations. I. With S. Bochner. Ann. of Math. vol. 36 (1935) pp. 255-291.

13.[80]Fourier integrals and metric geometry. With I. J. Schoenberg. Trans. Amer. Math. Soc. vol. 50 (1941) pp. 226-251.

14.[86]Approximative properties of matrices of high finite order, Portugaliae Mathematica vol. 3 (1942) pp. 1-62.

15.[91]Solution of linear systems of high order. With V. Bargmann and D, Montgomery. Report prepared for Navy BuOrd under Contract Nord-9596-25, Oct. 1946, 85 pp.

16.[94]Numerical inverting of matrices of high order. With H. H. Goldstine. Bull. Amer. Math. Soc. vol. 53 (1947) pp. 1021-1099.

17.[109]Numerical inverting of matrices of high order, II. With H. H. Goldstine. Proc. Amer. Math. Soc. vol. 2 (1951) pp. 188-202.

18.Kuhn, H. W., & Tucker, A. W. (1958). John von Neumann’s work in the theory of games and mathematical economics. Bulletin of the American Mathematical Society, 64(3), 100–123. doi:10.1090/s0002-9904-1958-10209-8

19.[17]Zur Theorie der esellschaftsspiele, Math. Ann. vol. 100 (1928) pp. 295-320.

20.[72]Über ein ökonomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung Brouwerschen Fixpunktsatzes, Erg. eines Math. Coll., Vienna, edited by K. Menger, vol. 8, 1937, pp. 73-83.

21.[102]Solutions of games by differential equations. With G. W. Brown, "Contributions to the Theory of Games,n Ann. of Math. Studies, no. 24, Princeton University Press, 1950, pp. 73-79.

[113]A certain zero-sum two-person game equivalent to the optimal assignment problem. "Contributions to the Theory of Games,* Vol. II, Ann. Of Math. Studies, no. 28, Princeton University Press, 1953, pp. 5-12.

[114]Two variants of poker. With D. G. Gillies and J. P. Mayberry. "Contributions to the Theory of Games," Vol. II. Ann. of Math. Studies, no. 28, Princeton University Press 1953, pp. 13-50.

22.[90]Theory of games and economic behavior. With O. Morgenstern. Princeton University Press (1944, 1947, 1953) 625 pp.

23.译者注:亚伯拉罕·瓦尔德(Abraham Wald,1902-1950),罗马尼亚裔美国统计学家。二战时在战机损伤问题中考虑了幸存者偏差问题。

24.译者注:里奥尼德·赫维克兹(Leonid Hurwicz,1917-2008),2007年诺贝尔经济学奖得主,开创了机制设计理论。

25.American Economic Review vol. 35 (1945) pp. 909-925.

26.译者注:雅各布・马尔沙克(Jacob Marschak)经济学家,西方信息经济学创始人之一。1959年,他发表《信息经济学家评论》一文,标志着信息经济学的诞生。

27.Journal of Political Economy vol. 54 (1946) pp. 97-115.

28.[84]The statistics of the gravitational field arising from a random distribution of stars, I. With S. Chandrasekhar. The Astrophysical Journal vol. 95 (1942) pp. 489-531.

[88]The statistics of the gravitational field arising from a random distribution of stars. II. The speed of fluctuations', dynamical friction*, spatial correlations. With S. Chandrasekhar. The Astrophysical Journal vol. 97 (1943) pp. 1-27.

29.[108]Discussion of the existence and uniqueness or multiplicity of solutions of theaerodynamical equations (Chapter 10) of the Problems of Cosmical Aerodynamics, Proceedings of the Symposium on the Motion of Gaseous Masses of Cosmical Dimensions held at Paris, August 16-19, 1949. Central Air Doc. Office, 1951, pp. 75-84.

30.[100]A method for the numerical calculation of hydrodynamic shocks. With R. D. Richtmyer. Journal of Applied Physics vol. 21 (1950) pp. 232-237.

31.查尼(Jule Charney)和他在气象学问题上合作密切,可参考[104]Numerical integration of the barotropic vorticity equation. With J. G. Charney and R. Fjortoft. Tellus 2 (1950) pp. 237-254.

32.[120]Can we survive technology?, Fortune, June, 1955.

33.译者注:借用了莎士比亚《暴风雨》的台词“the great globe itself”。

34.译者注:ENIAC,全称为Electronic Numerical Integrator And Computer,即电子数字积分计算机,于1946年2月14日在美国宣告诞生。ENIAC是继ABC(阿塔纳索夫-贝瑞计算机)之后的第二台电子计算机和第一台通用计算机。它是完全的电子计算机,能够编程,解决各种计算问题。

35.译者注:关于闭合解,可参见https://mathworld.wolfram.com/Closed-FormSolution.html

36.Hilbert: Problèmes futurs des Mathématiques, Comptes-Rendus, 2ème Congrès International de Mathématiques, Paris, 1900.

本文基于知识创作共享许可协议(CC BY-NC 4.0),译自S. Ulam, John von Neumann 1903-1957, Bull. Amer. Math. Soc. 64 (1958), 1-49,原文链接:

https://www.ams.org/journals/bull/1958-64-03/S0002-9904-1958-10189-5/S0002-9904-1958-10189-5.pdf