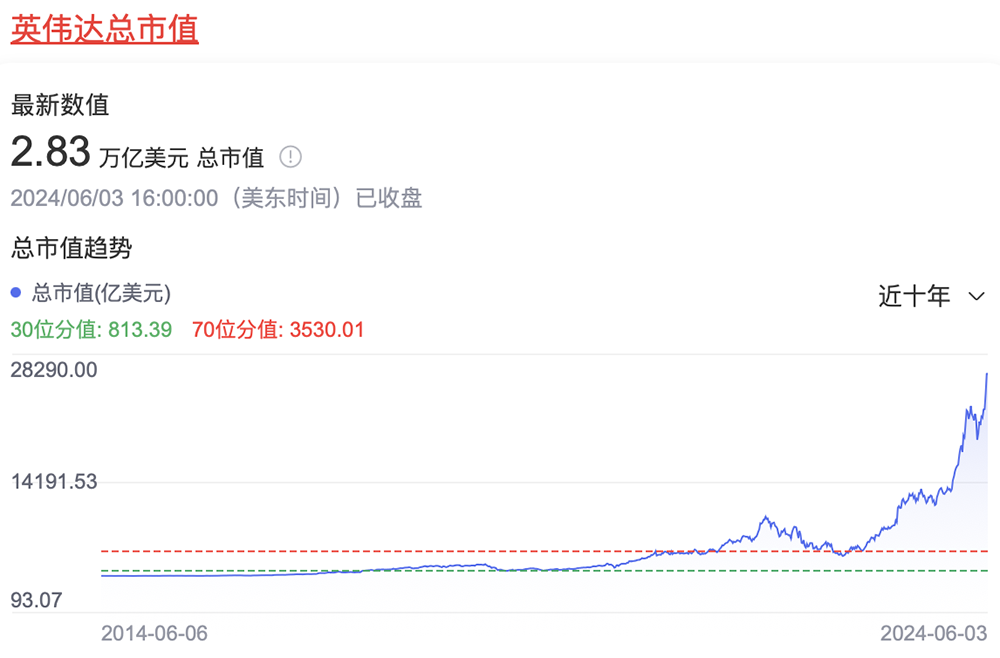

10年市值飙300倍,一个工作狂如何带领2.8万人实现近3万亿市值?芯东西6月4日报道,在跨越2万亿美元市值、坐稳美股市值TOP3后,AI计算巨头英伟达正以奇迹般的速度,向市值突破3万亿美元、超越苹果市值的又一里程碑发起冲刺。美东时间6月3日,英伟达股价涨4.9%,市值一夜大涨1320亿美元(折合约9564亿人民币),最新市值达2.83万亿美元。

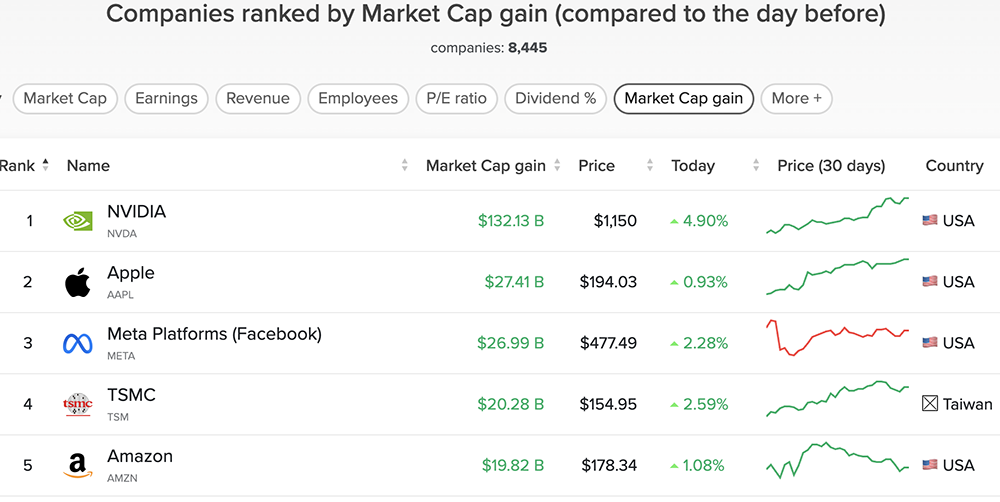

▲截至美东时间6月3日收盘,英伟达是全球市值增幅第一的公司(图源:Companies Market Cap)

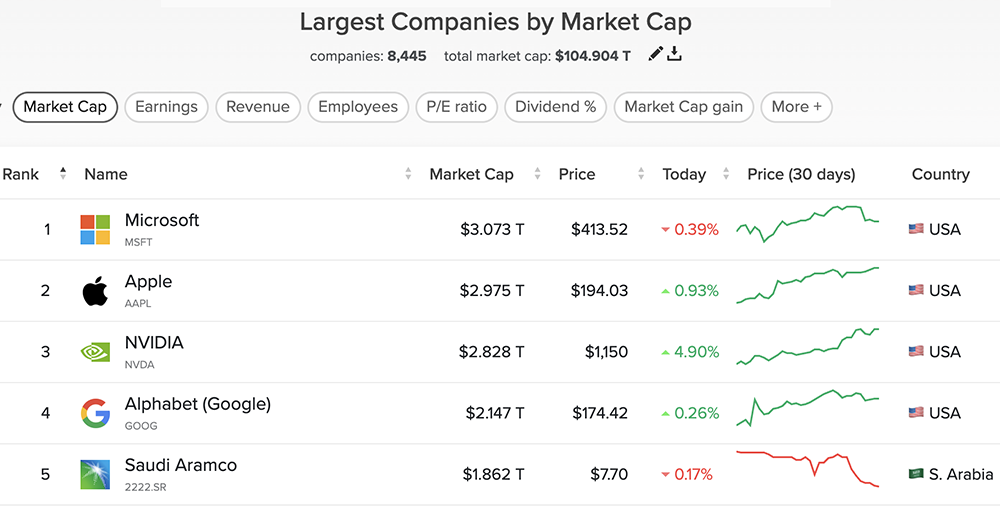

▲截至美东时间6月3日收盘全球市值TOP5榜单(图源:Companies Market Cap)

在开始创业时,英伟达创始人兼CEO黄仁勋才29岁,脸上还有青春痘,去见其他西装革履的企业家时会感到忐忑不安。如今的黄仁勋已是游刃有余的科技圈顶级红人,周日刚在台北国际电脑展COMPUTEX上发表主题演讲,周一又通过远程连线参与Snowflake数据云峰会的CEO炉边谈话。不久前,黄仁勋还与美国移动支付巨头Stripe CEO帕特里克·克里森(Patrick Collison)进行了一场企业家之间打开话匣子的深度对谈,不仅畅聊自己曲折的成长史、与AMD董事长兼CEO苏姿丰的亲戚关系,而且点名夸奖Llama系列模型的重大意义和自己日常爱用的AI工具。黄仁勋还大谈管理经验,包括60位高管如何向他汇报、怎么安排日常工作、为何坚持不裁员,以及大家最关心的——这位兼具工作狂魔与魅力型领导者特质的创业者,当初如何做出卓有远见的判断,带领英伟达2.8万人走向伟大的成功?在这次对谈中,黄仁勋畅所欲言,分享了很多个人喜恶,比如他“每天都不开心”、“每年都对公司不满意”,讨厌“报告会议”,讨厌“电子表格”,但他不认为“最好的工作是那些一直带给你快乐的事情”,反而相当有奋斗的觉悟。黄仁勋热衷于挑战困难,连送出的祝福都是“我祝你们经历大量的痛苦和磨难”。“我曾经是个扫厕所的,现在我是公司CEO。”他说自己不喜欢解雇员工、不愿放弃任何一名员工的原因,是觉得自己能帮助他们进步,而且相信好员工是可以“折磨”出来的。黄仁勋相信产品、公司和组织需要“爱和呵护”,这是他在英伟达内部的常用表达。他是个工作狂,每周工作7天,一醒来就开始工作,一直干到睡觉,就连不工作时也满脑子想着工作,无时无刻不在思考公司的未来,每天都在确认自己的核心信念、确认自己分析公司战略时使用的第一性原理是否正确。他以前5点起床,现在改成6点起床,是因为家里小狗6点才醒,吵醒小狗会令他感到内疚。他觉得不积极主动参与AI就是在犯错误,平时他遇到一个问题就会扔给AI搜索工具Perplexity问问答案,他不仅想要让英伟达所有人都大量使用AI工具,还想把整个公司都变成一个巨大的AI。他还懊悔没在十多年前CUDA发布时买英伟达的股票。当时增加大量成本的CUDA引发一场灾难,摧毁了英伟达原本拥有的十亿美元市场,导致英伟达市值降到大约10亿美元左右。

▲过去十年,英伟达总市值从93亿美元增长到28290亿美元

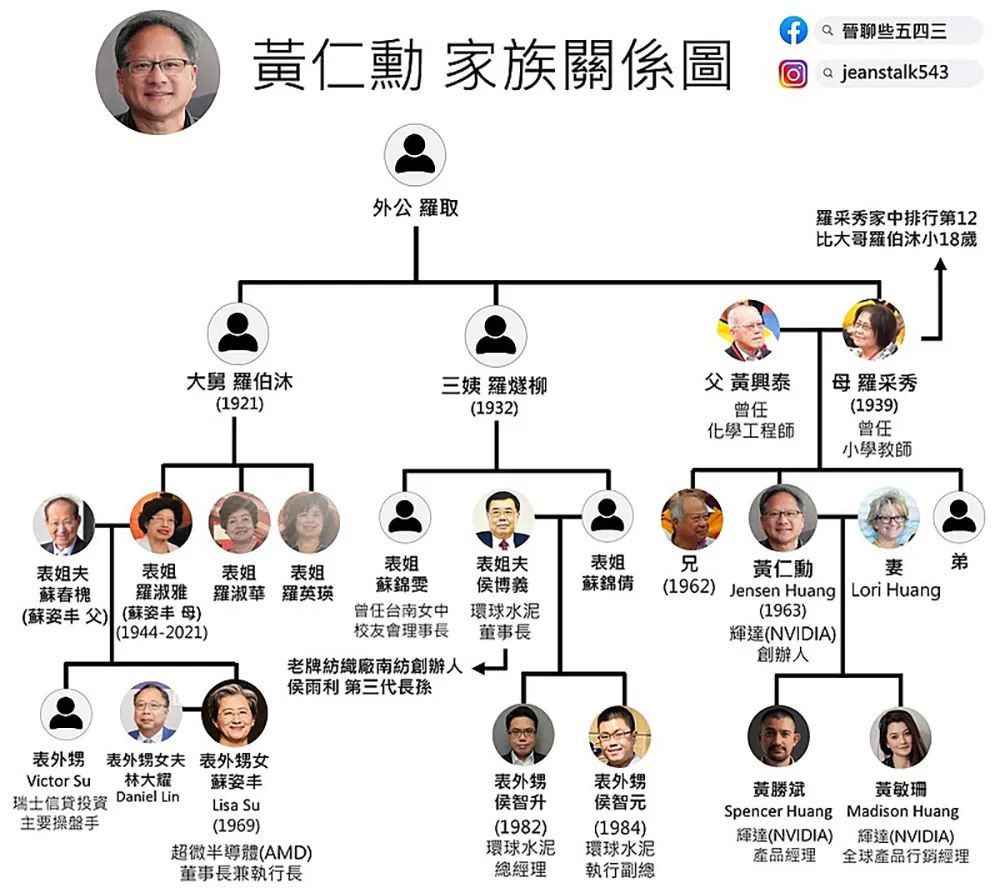

在管理上,黄仁勋很不喜欢跟高管进行一对一沟通。英伟达的领导团队有逾60人,都直接向黄仁勋汇报,每两周开一次集体会议。他认为这样的好处是信息平权,至少能在公司移除7个管理层级,60人能平等地同时接收到黄仁勋提出的问题、想法和分析等信息。在日常工作中,黄仁勋会尽可能在上班前做完自己的工作,然后把上班时间主要用在开会上,他讨厌报告会议,只参加能解决问题、提出新想法、有创造性的、真正推动事情发展的会议。相比抢市场,他更想成为一个市场的创造者,去创造从未存在过的东西。黄仁勋对英伟达的使命和未来机会深信不疑。面对外界的质疑,他坚信是其他人错了,他们“不懂得欣赏我们所建立的东西”。他还老生常谈地强调摩尔定律走到头了,CPU性能提升已经基本停止了,现在轮到英伟达加速计算的时代。黄仁勋认为ChatGPT、RLHF(人类反馈强化学习)、给模型融入人类价值观、计算民主化是近几年的重要技术突破,“ChatGPT实现了计算的民主化,而Llama实现了生成式AI的民主化”。看向未来,他预测如果计算机行业以大约20%的速度增长,未来几年可能需要将大约两万亿美元的计算机替换成GPU;未来十年,在新型数据中心AI工厂中生产token将变得司空见惯,建立在其产品基础上的产业价值可能有100万亿美元。至于和AMD苏姿丰“表舅”“表外甥女”的亲戚关系,黄仁勋夸赞苏姿丰“非常了不起”,说AMD不是自己的竞争对手,大家都是一家人,并提到自己和苏姿丰没有一起长大,彼此也不认识,直到苏姿丰在IBM工作时才相识。

▲资深财经媒体人、家族传承研究者吴佳晋整理的黄仁勋及苏姿丰的家族族谱

小时候并不认识的表亲两人,现在掌管着全球最大的两家GPU,很是神奇。以下是对Stripe深度访谈的完整编译(为提高可读性,智东西调整了部分问答的顺序,并在不违背原意的前提下进行了一定的增删修改):

帕特里克·克里森:我想先谈谈你最近在斯坦福大学的一次活动上说过的一句话。你说道,我希望你们经历足够剂量的痛苦和折磨。能请你详细解释一下这句话是什么意思吗?黄仁勋:有句话说,你应该根据你的兴趣来选择你的职业。通常人们会把兴趣和幸福联系在一起。我认为这个观点不能说是错误的,但忽视了一些重要的因素。原因在于,如果你想要做伟大的事情、建立伟大的公司,必然是很不容易的。你并不总是享受这个过程。创业的过程中,我并不是每天都喜欢我的工作,也不认为每天都让我感到快乐。同时,快乐也不一定是美好的一天的定义。我每天都不开心,我每年都对公司不满意,但我每一秒都爱这家公司。我认为人们常常有这样的误解,认为最好的工作是那些一直带给你快乐的事情。我不认为这是正确的。你必须受苦。你必须奋斗。你必须努力。你必须去做艰难的事情,并努力解决困难,才能真正意识到自己所做的事情有多伟大。没有什么伟大的事情是容易完成的。因此,我祝福你们能实现伟大的成就。这句话用我自己的说法就是,我祝你们经历大量的痛苦和磨难。帕特里克·克里森:你的这种观念是在成长过程中逐渐形成的吗?还是说你是天生就有这种性格?黄仁勋:我是移民出身,当我在1973年来到美国时,我才9岁。我哥哥还不到11岁。这是一个陌生的国度,确实很不容易。我们的父母对我们很好,但我们并不富有。他们工作很努力,时至今日也是如此。他们辛勤工作,言传身教,让我们学会了很多生活的经验和教训。我做过各种各样的工作。我们上的学校包括还要做很多杂活。我刚到美国时被送去了奥奈达浸信会学院(Oneida Baptist Institute)。这可和麻省理工学院不一样。都叫学院,但意思不同。这是不同类型的学院。我的学校是寄宿制的,我是里头最小的孩子。其他孩子都得做重活,得在烟草农场工作。而我得到了相对轻松的工作。当他们离开之后,我得清洁所有的厕所。我从不觉得自己得到了轻松的工作,因为厕所实在是太脏了。但那是我的工作,所以我便完成了它。然后我还做过很多其他的工作,在丹尼餐厅(Danny's,美国连锁快餐店)的工作就是其中之一。我最初是个洗碗工,然后做清洁工,最后做服务员。我热爱我的每一份工作。我不能说所有工作都很愉快。但我所做的一切,我都想做得很好。也许这是从一开始就根深蒂固的一个品质。但我敢保证,我绝对是世界上最好的厕所清洁工。

帕特里克·克里森:我们来谈谈现在的英伟达。你们的领导团队有多大,都直接向你汇报吗?黄仁勋:英伟达现在的领导团队有60多人,他们都向我汇报,是我的直接下属。这种做法是很少见的,但我觉得这是最好的做法。首先,我认为在公司里,信息的传播是十分重要的。我认为员工在工作上的贡献,不应建立在获取某些信息的特权这一基础上。我不会做一对一沟通。我的员工团队也很大。我在公司内部分享信息时,基本上所有人都能同时收到。这么做的原因就是,我认为我经手的这些信息不应该只有一两个人知道,比如公司目前面临的挑战,亟待解决的问题,未来发展的方向。所有员工都应该能够获取所有这种类型的信息。我很喜欢这种模式,大家的信息都是一致的,公司里没有任何信息方面的特权,大家都能对公司面临的问题建言献策。我的员工会议一般每2周进行一次,60个人都要齐聚一堂。这些会议都是问题导向的。无论提出了什么问题,大家都会在同一时间处理这个问题,听到了问题为什么出现,为何选择这样的解决方案。这很能给员工赋能。我相信,当你给每个人平等的获取信息的机会时,这就能给员工赋能。这是第一点,利用信息给员工赋能。第二点,如果CEO的直接下属是60人,那就能在公司里移除至少7个管理层级。当然了,这点不能一直推进到公司基层。因为越往下需要的管理也就越多。而如果你“不幸”成为了英伟达的高管,你就没那么需要他人的管理了。帕特里克·克里森:我很少会支持传统的管理模式。但试想一下,一对一沟通能给员工很具体的指导,比如给他们分析目标、分析职业生涯的发展规划、给员工充足的反馈信息,告诉他们工作中有哪些问题。这些都是传统意义上的一对一沟通中会做的事情。那你是不是不会做这些事情,还是说你的做法不一样?黄仁勋:这个问题很好。我就在会议现场做这些事情。我会在大家面前给你反馈。这点其实是特别重要的。首先,反馈就是一种学习。那为什么你应该成为唯一一个获取这些信息的人呢?你给我们创造了一个学习的机会,不论是犯了错误,还是犯蠢了。我们都应该从这个机会中学到点东西。我会在大家面前分析某个问题,提出我自己的见解,这能帮助在场的所有人学会怎么分析问题。我认为一对一沟通的主要问题,就是它剥夺了其他人学习的机会。从错误中学习,特别是从他人的错误中学习,是最好的学习方式。这就是为什么我们会做案例分析。我们就是要从他人的灾难和悲剧中学习知识。这可是我们最“喜闻乐见”的事情。我也反对英伟达的其它高管做一对一沟通。没有什么能比“老黄让我们这么做”,或者“某某高管让我们这么做”这类说法,更让我抓狂了。

帕特里克·克里森:你曾告诉过我,你真的不喜欢解雇员工,你也确实很少这么做。能详细讲讲背后的原因吗?黄仁勋:是的,我宁愿帮你进步,也不愿放弃你。我曾经是个扫厕所的,现在我是公司的CEO。所以我也认为,你什么都能学会。我相信你能学会生活中的很多事情,你只是需要一个学习的机会。我有幸观察很多聪明人做事情的方式。我身边就有60个人。他们可能自己都没有意识到我在观察和学习,但我其实一直都在向他们学习。我不愿意放弃任何一个员工,因为我觉得我能帮助他们进步。我宁愿一直折磨他们,直到他们做出伟大的成就。我认为真正相信自己团队的领导,都愿意将他们折磨到伟大。通常情况下,他们都很接近了。别放弃,真的很接近。成功有时候会在某一天突然降临。有可能你昨天还没有那种感觉,突然有一天就悟了,一下就想明白了。你能想象,在成功前的那个时刻放弃是什么感受吗?所以我不希望放弃,所以我就继续折磨我的员工。

黄仁勋:那就取决于你问谁了。我认为我的工作生活平衡非常好。真的很棒。我尽可能多地工作。我醒来的那一刻就开始工作,一直干到睡觉的那一刻。我每周工作7天。当我不工作的时候,我也在想工作。当我工作的时候,我就专心投入。我能坐在那儿看完一整场电影,但什么也不记得。因为我脑子里想的全是工作。但我的工作不是不是去解决具体的问题,而是在思考公司能成为什么,有没有我们可以做得更好的事情。我无时不刻不在设想公司的未来。黄仁勋:我以前5点就起床了。现在我6点起床。这主要是因为我家的狗。不知道为什么6点就变成它们起床的时间。我倒是不介意吵醒其他人,但叫醒小狗让我感到内疚。这都快变成一个负担了。我都不能发出任何动静,因为它们能察觉到房子里的任何震动,这会吵醒它们。所以我就待在床上读书,直到6点钟。但是我脑子里也想着GPU。帕特里克·克里森:一般来说,你一天要开多少次会议?黄仁勋:几乎整天都在开会。我努力在正式上班前把我自己的工作做完,这样每天去上班的时候就主要在开会。我会选择对我真正重要的会议,尽量避免参加常规运营会议。因为我的公司里有很多了不起的人在做常规运营会议。我们做CEO的应该是临时替补,应该处理其他人做不了或者没有做的事情。我参与的会议都是要可以真正推动事情发展的会议。我不会参加报告会议,也讨厌报告会议。我只会参加解决问题的会议,能提出新想法的会议,头脑风暴会议,有创造性的会议。那才是我会参加的会议。我通常会主动召集这些会议。我非常努力地不让Outlook管理我的生活,而是有意识地决定想做什么,想处理什么事情。我尽量过有目的的生活,并据此管理我的时间。

帕特里克·克里森:你曾经用过一个词叫“0亿美元市场”。你说“0亿美元市场”是你最喜欢的市场。这句话是什么意思?黄仁勋:退一步看,我们的目标,或者说几乎所有人的目标都应该是去做一些从未有人做过的事情,这是非常困难的。如果你实现了这些事情,那就可能对世界做出真正的贡献。我会尽力去做这些事情。如果有些事情以前从未被做过,也极其困难,那么这个市场的规模应该就是0亿美元。因为这件事以前从未被做过。我宁愿成为一个市场的创造者,也不愿做一个市场中的掠夺者。要去创造一些以前从未存在过的东西,而不是考虑怎么抢占市场份额。我不喜欢考虑市场份额,也不喜欢份额这个概念。Stripe就是凭空出现的,之前也没有类似的公司。“0亿美元市场”也是一种很好的思维方式,能帮助公司思考要怎么样做好创新。帕特里克·克里森:我们公司的使命是让整个互联网行业的GDP增长。有很多人会关注“互联网行业的GDP”这个说法,但我认为“增长”是这个表述里最重要的部分。因为,正如你所指出的,我们不应该考虑已经发生的交易或者已经存在的业务。我们应该考虑哪些交易不存在,哪些业务不存在。世界的GDP大约是100万亿美元,但它不必只有100万亿美元。它可以是200万亿美元或1000万亿美元。黄仁勋:这完全正确。而且,我们在未来几十年将要创造的大部分价值,很可能不会受到物理事物规律的限制。这是一个不同寻常的时代。帕特里克·克里森:现在我们刚好谈到这个“0亿美元市场”的概念。如果我在英伟达,我带着一些项目提议来找你,可能涉及到数亿美元的资本支出,或者需要多年的投入,现在也没有客户需要这个产品,无法展示有什么需求。那你们在这些事情上的决策方式是不是凭直觉的呢?黄仁勋:非常接近。这是一种直觉上的判断,或者说直觉提供了一个起始假设。但你必须通过逻辑推理来证明这个事情的可行性。对我来说,推理比电子表格更重要。我讨厌电子表格,因为你可以随心所欲地使用电子表格。你可以用电子表格制作任何你想要的图表,你只需要输入一些数字就行。我更喜欢文字,因为文字展现了你的推理过程。我可能会问你,告诉我,你是如何逻辑推理的?你的直觉是什么?你为什么相信这很重要?你为什么认为这很难?我喜欢困难的事情,因为这需要很长时间来做。如果它需要很长时间来做,很多不那么坚定的人可能不会去做。如果它真的很难做,需要很长时间来做,那就需要一个非常坚韧、专注和坚定的人去追求这个目标。可能好几年都会在原地徘徊,没有人会注意到你。

帕特里克·克里森:CUDA这个想法一开始是怎么来的呢?黄仁勋:CUDA源自于两个想法。其中一个叫作加速计算。英伟达开创了这个叫做加速计算的概念。加速计算就像是一个I/O(输入/输出)设备,如果你在计算机行业,它是一个你放在PCIe上的I/O设备,允许应用程序以加速计算的方式与I/O设备交互。UDA(Unified Driver Architecture,统一驱动架构)是在1993年发明的,它是一个影响深远的发明。它允许软件程序员直接编程I/O设备,直接给I/O设备写应用程序。这是因为I/O设备是虚拟化的,并且多代之间在架构上是兼容的。总之,我们发明了这个叫做加速计算的概念,我们称它为UDA。然后几年后,我们认为我们可以使我们的GPU对高级编程语言更具可编程性。所以我们发布了CG(C for Graphics),也就是为GPU编程设计的高级着色器语言。但由于种种问题,最终发布了CUDA(Compute with Unified Driver Architecture)。总之是个非常曲折的故事。帕特里克·克里森:我想真正的问题是,CUDA有没有一夜爆火呢?黄仁勋:不是的。CUDA的发布可以说是一场灾难。虽然我们追求的是一个“0亿美元市场”,但追求这个市场的成本太高了。它实际上摧毁了我们原本拥有的十亿美元市场。原因是因为我们的芯片中加入了CUDA,增加了大量成本,但是没有应用。没有应用,客户就不会重视这个产品,他们不会为此支付溢价。如果人们不愿支付,而你的成本上升了,那么你的毛利率就会受到挤压,我们的市值就会下降,然后真的变得非常低。我想我们的市值降到了大约10亿美元左右。我真希望我当时买了自家的股票。帕特里克·克里森:所以你们需要取消CUDA,然后回到原来的战略吗?黄仁勋:不是的,我一直相信CUDA。因为我已经推理过了。我们真的相信加速计算能够解决普通计算机无法解决的问题。如果我们想将架构扩展得更加通用,我们就必须做出这个牺牲。我深深地相信我们公司的使命,相信公司未来的机会。我也坚信其他人都错了,他们只是不懂得欣赏我们所建立的东西。我深深地相信这些东西。帕特里克·克里森:那你要如何回应分析师、董事会和员工的质疑呢?你摧毁了这个现有的收入流,炒作了一个宏伟的梦想,但似乎没有人真的想要。生意也变得很糟糕。你要怎么办呢?黄仁勋:我只需要告诉他们,其他人都太笨了,否认现实就行(笑)。这是玩笑话,我们还是得回归到自己相信的东西上。黄仁勋:我每次和他们对话都是从我自己深信不疑的事情谈起。他们也确实相信我的说法,因为他们看到我自己深信不疑。我也向他们推理分析了这些问题。要让他们相信,必须依靠推理。黄仁勋:大概10年吧。没有那么长。10年而已嘛,一下子就过去了。黄仁勋:是的,时间过得很快。我几乎不记得期间我经历的痛苦了。帕特里克·克里森:英伟达没有CUDA,还能在AI领域取得今天的成功吗?黄仁勋:不,这是不可能的。这可能是现代计算中最重要的发明之一。我们发明了这个叫做加速计算的概念。这个想法很简单,但非常深刻。它的意思是一小部分代码占用了运行时间的99.999%。这对于许多非常重要的应用程序来说都是事实。而那几个核心可以被加速。CUDA不仅仅是并行处理,没这么简单。这个想法的本质是我们可以加速那些核心和软件片段。现在,当摩尔定律已经走到尽头,CPU的性能提升基本上已经停止了。如果我们不加速软件,就会面临计算成本的膨胀。因为世界计算量仍然在每年翻倍增长,如果CPU和通用计算机的性能无法提升了,那么会发生什么呢?计算成本将继续指数级上升。现在轮到我们去做计算了。

帕特里克·克里森:在场的各位都是企业家,也许每个人自己心中都有和CUDA一样类似的愿景。他们认为这对他们的领域或他们的技术非常有意义,但市场还没有看到它的潜力。你认为有没有可能从中提取一些通用的原则呢?什么时候应该坚定地相信你的愿景,什么时候又需要重新考虑呢?黄仁勋:是的,问题的关键是决心与固执之间的界限。那条界限是模糊的。我每天都在确认我的核心信念。我现在仍然这样做。我需要确认我分析公司战略时使用的第一性原理是否正确。这不是一个很长的列表,很容易记住。问题的关键是,这些原则现在是否有了根本性的改变呢?外部条件的变化是否使它们不再像以前那样重要?是不是有人解决了这个问题?这个问题现在已经消失了吗?是不是还会有需求?你必须不断检查。这是其一,不断自省。你必须非常小心地提炼基本原则,而不是说我就想这么做。这种想法就是固执了。我们不是5岁的孩子,所以你必须做好推理分析。第二,必须要聪明一些。我们找到了一些方法将CUDA变现。我们到处寻找应用场景,找到了CT重建的应用,找到了地震信号处理的应用,找到了分子动力学的应用。我们不断地寻找应用场景。这些应用没有让我们大获成功,但至少足以让我们维持公司运转,为我们赢得了时间,让我们能撑到成功的时刻。

帕特里克·克里森:让我们来谈谈AI。假设今天世界上所有GPU的总计算能力是X。你认为,5年后我们的总算力会是X的多少倍?黄仁勋:我要是说出来我肯定会后悔的。我们可是一个上市公司。你这个“疯子”,你们这种私有公司可真是自由自在。好的,让我们来分析一下。首先,世界已经安装了大约1万亿美元的数据中心。这些数据中心使用通用计算。通用计算已经没有未来了,所以我们不能再这样处理数据。世界需要加速计算,需要将加速计算应用到所有领域。当我们加速一切时,每一个数据中心、每一台计算机都将是一个加速服务器。假设市场不增长,未来4年我们要替换大约1万亿美元的计算机。但如果计算机行业继续以大约20%的速度增长,我们可能需要在未来几年将大约2万亿美元的计算机替换成GPU。这是第一点。第二点,这也是为什么我认为你们的行业潜力无限。这是一场工业革命,让我告诉你为什么。我们正在大量生产一些以前从未生产过的东西。生产这些东西需要一种以前从未存在过的设备,也就是GPU。我们现在首次大量生产的东西就是token和浮点数。这些东西的价值就在于它们代表着智能。这就是人工智能。你可以将这些浮点数以某种方式重新组合,它就能变成英语、法语、蛋白质结构、化学物质、图形、图像、视频、机器人的动作、方向盘的动作。我们正在以极大的规模生产token。我们在人工智能方面不断努力,最终发现了一种生产几乎所有类型的token的方法。世界将生产大量的token。这些token将在新型数据中心中生产。我们称它们为AI工厂。回到上一次工业革命。水进入一台机器,把水烧开变成蒸汽,然后驱动发电机产生电力。原子进,电子出。而在这场新的工业革命中,是电子进,浮点出。上一次工业革命中,没有人明白为什么电这么有价值。而现在电力被出售、市场化。每千瓦时的电力被标上价格。现在token也被这么标上价格了,每1美元对应着多少token数。就像上一次工业革命那样,这些事情对很多人来说都很难理解。但在未来10年这会变成人们司空见惯的事情。这些token将创造出新产品、新服务,提高整个行业的生产力。建立在我们产品基础上的产业,价值可能有100万亿美元。这个行业的前景是很广阔的。帕特里克·克里森:这些token工厂的一个大问题是模型是否会饱和。我们现在可以用自然语言编写它们,将自然语言转换为SQL。从70亿参数的模型发展到700亿参数的模型,这种进步对于用户查询的准确性可能具有重大的改进。但或许发展到比这个规模还要大10倍的模型是不必要的?在某种程度上来说,目前的模型是不是已经足够好了,可以可靠地将自然语言转换为SQL?你认为LLM(大语言模型)部署用例的饱和曲线是什么样的?什么样的用例才需要万亿参数模型或十万亿参数模型?还是说千亿参数的模型就够了?你对这个问题有什么看法吗?或者说我们能这么看待这个问题吗?黄仁勋:好的,让我们把问题分解,然后推理一下。我们从一个例子开始。2012年,计算机视觉领域的AlexNet,在ImageNet图像识别的准确率大概是82%。在接下来的大概7年里,每年的误差都减少了一半。这其实就是摩尔定律。每年的准确性提高了1倍,可信度也提高了1倍。在7年的时间里,它实现了超越人类水平的表现。同样的事情也发生在语音识别和自然语言理解上。这个行业将不断追求更高的准确性和可信度。我相信在自然语言理解领域,我们也会看到类似的进步。当然,这些问题要复杂得多。但我坚信我们能将准确性每年提高一倍,直到它非常准确。目前在许多情况中,和模型交互时我们都感到答案很准确,值得信赖。在这种信任是尤为重要的。第二点,目前的AI都是一次性生成内容的(one-shot)。但我们都知道,有许多事情是不能一次性就想明白的,需要不断迭代自己的想法。所以,我们要怎么样才能让AI也能够自己做好计划呢?怎么让AI自己构思一个解决问题的方法呢?这可能需要工具,需要看一些版权数据,需要做研究,需要去问另一个Agent,需要问另一个AI,可能还需要人类的参与。比如问问人类的意见,发起某个事件,比如主动发邮件或者发消息给某人。然后才能进行计划的下一步。所以大语言模型必须学会规划并不断迭代计划。不能一次性就把事情都做好了。当它做好计划时,还需要启动其它的模型一同合作解决问题。我认为未来的模型将会拥有自我迭代的能力,成为能利用其他具有特定技能的模型的计划模型。所以我认为我们还有很长的路要走。

帕特里克·克里森:Meta因为发布Llama 3而备受关注。这似乎是迄今为止最令人印象深刻的开源模型。你对开源模型有什么看法?黄仁勋:如果你问我在过去几年中最重要的事件是什么,我会告诉你当然是ChatGPT的出现、基于人类反馈的强化学习,给模型融入人类价值观的相关技术。这些显然是重要的突破,当然还包括计算的民主化。这使每个人都可以成为程序员。现在每个人都能用它做一些令人惊叹的事情。我真的为OpenAI的团队感到骄傲。第二件事也同样重要。我认为是Llama。不是Llama 1,而是Llama 2。Llama 2让几乎所有行业都开始研究使用生成式AI技术。它让各行各业都能够接触到这项技术,包括医疗健康、金融服务、制造、客户服务、零售等等行业。因为Llama 2和Llama 3是开源的,所以能吸引研究者、初创公司和其它行业使用这项技术。Llama系列模型普及了生成式AI。我认为这点也意义重大。我认为ChatGPT实现了计算的民主化,而Llama实现了生成式AI的民主化。没有Llama,很难实现目前和AI相关的安全研究、各种推理技术以及强化学习的研究。

帕特里克·克里森:Dario Amodei(Anthropic公司CEO)两周前在Ezra Klein的播客上预测AGI会在近期内实现。可能就是在未来几年内,比如2027年这个年份就经常被提及。你怎么看?黄仁勋:这取决于你如何定义AGI,首先,作为工程师,我们知道要先界定问题才能解决问题,必须以某种可衡量的方式表达问题和陈述任务。如果说AGI的定义就是能完美通过我们目前的一系列基准测试,比如数学测试、英语理解测试、推理测试等等,还有医学考试、律师资格考试等等。不管你列出什么目标,我都相信我们将在非常短的时间内取得优异的成绩。如果那就是AGI的定义,我猜测它很可能在未来5年内实现。因为目前模型在这些测试上,每半年错误率就能减半。我们没有理由不相信它不能很快实现超越人类的表现。但是在座的各位要注意,这并不符合大多数人对AGI的想象。我从工程的角度这么定义AGI,只是为了我能回答这个问题。那如果AGI的定义尚不明晰,又怎么能回答这个问题呢?

帕特里克·克里森:在座的各位都是企业主。他们都面临着一个特别实际的问题,在你所描述的那种变化面前,一个人要怎么知道自己是否做出了恰当的、充分的、正确的反应呢?你有什么建议吗?黄仁勋:如果你不积极、主动地参与AI,那你就是在犯错误。你不会因为AI技术本身而失业,而是会因为使用AI的人失业。你的公司不会因为AI技术本身而倒闭,而是会因为另一家公司使用了AI而倒闭。这是毫无疑问的。因此,你必须尽快参与AI,这样你就能做那些你认为成本太高而无法做的事情。如果智能的边际成本实际上接近于0,你就会去做很多你本来根本不可能做的事情。我们现在搜索的频率,提问的频率都是特别高的。我平时遇到一个问题就扔到Perplexity里问问答案。即便有时候我已经知道答案,我也会问一下,以防万一。我们希望将这类行为的成本降到最低,这样大家便可以随心所欲地使用这些服务。第二点,AI可以用来提高公司的生产力。生产力高的公司会带来更高的收入,而更高的收入会带来更多的就业机会。更多的就业机会则会带来更多的社会进步。因此,我们很有必要用AI推动公司生产力的提升。帕特里克·克里森:除了影响你们的制造计划和资本支出计划之外,AI是如何改变英伟达内部的运作方式的?黄仁勋:我们是最早投资建设自有AI超算的科技公司之一。如果没有AI,我们就无法设计芯片。在夜间,我们的AI正在探索我们自己永远无法探索的种种可能的设计。因为要人工探索这些设计需要花费太多资金了。有了AI,我们的芯片变得更好了。我们能够降低我们芯片的能耗,性能也更好了。如果没有AI,我们也无法编写软件。优化编译器的设计也十分复杂。我们会使用AI来提交错误报告。我们的错误数据库会告诉你代码出了什么问题,可能涉及哪些人,并让相关人员去修复它。我想要英伟达的所有人都大量使用AI工具。我还想把整个公司都变成一个巨大的AI。这样一定会很棒,那我就能做好工作和生活的平衡了。帕特里克·克里森:你有没有听说过哪些企业,在意想不到的领域做出了一些意料之外的用例呢?黄仁勋:我认为AI最大的惊喜的就是,当我们称之为大语言模型时,“语言”这个词包含的不只是人类的自然语言。如果AI模型能学会语言,那它也能学会操纵机器人的关节运动。这些本质上都是一些序列而已。我们只需要找到将这些操作token化的方式就可以了。其实对模型来说,一切都是可学习的。所有的这些专有编程语言,比如SQL、ABAP、Lightning、Verilog都是可学习的。这意味着我们能给地球上的所有工具都加上一个Copilot。帕特里克·克里森:你认为未来是会有成千上万个单独的模型,还是只有一个万能的超大模型呢? 黄仁勋:我认为拥有一些超级模型来帮助我们进行通用推理是非常好的。但对于我们,对于那些拥有特定领域专业知识的公司来说,我们必须训练我们自己的模型。这么做是因为这类公司拥有一套自己专属的“语言”。而99%和99.3%之间的差异对我们来说就是生死攸关的区别。专有模型对我们来说太有价值了。无论通用模型有多好,我们都需要进行微调和改进,直到它们能实现完美的表现。因为这些内容实在是太重要了。

帕特里克·克里森:时间快到了,但我还有很多问题没问。但有一些问题我真的很想问问答案。苏姿丰(AMD董事长兼CEO)是你的远房表亲吗?黄仁勋:是的,她太棒了,非常了不起。顺便说一下,她是AMD的CEO。帕特里克·克里森:AMD在GPU领域是你们的竞争对手之一。黄仁勋:不,我们是一家人。我们都是这个行业的。我们还从AMD采购呢。帕特里克·克里森:到底是怎么回事儿呢?为什么最大的两家GPU公司居然是由一家人运营的呢?黄仁勋:我不知道这是怎么发生的。我们没有一起长大,彼此也不认识。我们是在她在IBM工作的时候才认识的。她的职业生涯令人难以置信,真的非常了不起。

帕特里克·克里森:你从90年代初就开始在硅谷摸爬滚打了,你认为硅谷文化在这段时间里发生了哪些变化呢?黄仁勋:哇,我很久没想过这个问题了。有一点是,当我刚开始创业时,我才29岁,脸上还有青春痘。当我去找律师事务所和风投公司时,我额头上还有一个大痘痘。那时候,作为一个年轻人,你会感到相当忐忑。那时候的大多数CEO都穿着西装,成就颇丰,举止言行都是大人的模样。他们用着一些大词,谈论着商业上的事情。创业者年轻的时候去见这些人会感到相当害怕,因为你被一群成年人包围着。而现在,如果你脸上没有青春痘,恐怕都没有创业的资格。这是一大变化。这一文化上的转变让年轻人也可以有所成就。年轻一代的CEO所知道的东西实在是太多了,而我学习这些知识花了几十年。

帕特里克·克里森:最后一个问题,英伟达的市值是2万多亿美元,现在你们离苹果和微软的市值只有一步之遥。我刚刚查了一下,他们分别有22万和16万名员工。而英伟达仅有2.8万名员工,还不到其中较小的一个的五分之一。我们刚才在后台聊天时,我记下了这一点,你可以通过流程实现卓越的运营,但只有资历才能实现卓越的工艺。英伟达比其他巨头要小得多。你们对员工的资历比较重视,能详细谈谈这一点吗?黄仁勋:我认为卓越的运营可以创造出不错的东西,但仅通过卓越的运营无法创造出非凡的事物。许多伟大的事物,比如你创造的产品、公司和组织,是需要爱和呵护的。你甚至无法用言语表达,怎么可能在电子邮件中把爱和呵护表达清楚呢?爱和呵护是无法融入商业流程中的。爱和呵护是我在英伟达内部很常用的表达。我必须使用这些表达,因为没有其它的说法。这些概念不能用数字来表示,也无法在产品规格中写出来。我们无法在产品规格说,要做出一些具有美感、工艺精湛的产品。帕特里克·克里森:我在Stripe也总是在谈论工艺和美感。我希望事物具有这些难以言喻的特征,但其实它并不直接满足某些客户的需求。客户不会来找我们说,我希望产品更美。他们会说,我希望它具备特性X或特性Y。然而,我们相信工艺和美感真的很重要。你似乎也这么认为。你为什么认为这些东西很重要呢?黄仁勋:实际上,即便你的客户没有将这些需求说出来,但当他们真正使用这些产品后,他们就体会到了。毫无疑问,Stripe的产品具有美感,十分优雅简洁,简洁而不简单。简洁和简单不是一回事,它解决了问题,但恰到好处。它给你负担,但不会太多。找到这种平衡很难,我们无法具体说明,只能凭着直觉前进。当我们逐渐培养出一支团队时,团队内部的感觉是基本一致的。其实我们已经将团队的感觉内化了,这些感觉是言语无法形容的。我们不想失去这些东西,而是想进一步发展这些特质。所以我不愿意重置,这也是为什么我不太愿意和新人一起工作。因为我已经习惯了这些东西,我已经与团队一同经历了如此多的痛苦和快乐,学习了许多的知识。所有这些经验已经内化到团队里了,而我想继续传承和发展这些东西。这就是为什么我十分相信资历的力量。正因如此,小团队也可以实现伟大的事情。和其他企业相比,英伟达就是一个小团队。我们只有2.8万人,但做出了远远超出我们体量的成就。

科普视频

科普视频

企业算力利用率提升迫在眉睫,软件调度已成加速计算必要条件。联想集团科普系列主题视频发布,以“万全”之策,打通AI训练全流程助企业释放驾驭海量算力,加速混合式人工智能落地。

科普视频