我曾经离童话那么近

几年前从手机上下载了中文版的识花软件,有了这个神助攻,我在户外辨识植物的速度大大加快,但也闹了不少大笑话。

举个例子,家附近的某居民小区入口处有一片爬行的悬钩子植物,高约十几厘米。心状宽卵形叶片上脉络深陷,叶子数量特别多,形成致密的翡翠绿地毯。夏初的白色小花平淡无奇,八月中旬橙黄色的莓子成熟了,每粒只比我的小拇指的指甲盖略大一些,味道却很甜美。

识花软件告诉我,那是云莓(cloud berry,学名Rubus chamaemorus )。

我一阵惊喜,云莓原本只长在北极圈附近的荒野和森林里,对生长环境的要求很苛刻,长期以来无法大面积商业种植,如今居然被成功引入花园了。

我有感而发,坐在电脑前,写了一篇散文《精灵与云莓出没的地方》,叙述了自己在北欧求学的经历。如歌的往事激起澎湃的创作激情,我的纤细的指尖在键盘上快速敲打着,生怕不小心遗漏了某些温暖的片段。恍惚间,屏幕上的方块字变成了蛊惑的精灵,在我眼前晃晃悠悠,让思念欲罢不能……

几个月后,我买了温哥华植物园的年票,经常抽空去那儿参观。我在树荫下再次见到了“云莓”,旁边的木牌却提醒我,这是“creeping raspberry”(爬行悬钩子),原产地在台湾。我不禁哑然失笑,原来识花软件上的“云莓”不过是台湾玉山悬钩子

(学名Rubus rolfei ,或Rubus calycinoides)罢了,该植物已被北美引为低维护成本的抗冻地被。

温哥华是见不到云莓的,它固执地拒绝人类的邀约,坚持生长在极地附近。云莓雌雄异株,仅有雌性的植株才结果,金黄熟透的果实仅在短暂而凉爽的夏末秋初绚烂三两个星期,等待有心人跋山涉水前来探看。

在儿子的建议下,我下载了北美版的英文识花软件iNaturalist,此软件对北美植物的识别正确率高于中文识花软件,从此我在户外只借助iNaturalist来辨别植物了。有时我想,美丽的错误犯的少了,会不会也错失了意外的惊喜呢?如果不是错将台湾玉山悬钩子认成云莓,那些贮存在记忆里的美好青春也许就不会化成热情洋溢的华章吧?

记得二十多年前去做出国前的体检时,某医护人员听说我拿到了北欧一流商学院的入取通知书,惊讶地张大了嘴,叹:“我是第一次见到有人去挪威留学。”是啊,在福建人的心中,北欧有点无趣,那里的冬天漫长寒冷,只有浓重的雾气与阴霾,就连极光的颜色也是暗淡单调的。

我在北欧整整呆了一年,经历了分明的四季后,方知上天是公平的,把温暖明媚且凉爽的夏季赐予了斯堪的纳维亚半岛 – 福建人那个羡慕嫉妒恨哪!北欧的夏天可比我的福建老家舒服多了,从六月到九月,白天日照时间特别长,挪威的森林俨然成为berries天堂,除了云莓,还有野草莓、野蓝莓、覆盆子、越橘等。

最早结果的是野草莓,从六月初到七月,人们可以在草丛、干燥的坡地和道路两旁找到这些又红又鲜的莓子。挪威的野草莓品种为Fragaria vesca,别名“林地草莓”(woodland strawberry)、“高山草莓”( Alpine strawberry)和“欧洲草莓”( European strawberry),果实只有拇指大小,味道却很浓郁。

从七月中到八月,是品尝野蓝莓和野覆盆子的最佳时节。

野蓝莓的数量多如繁星,去林子时,最好带一个轻便的手动浆果采摘机(berry picker),很快就能摘满一桶。 森林里的欧洲野蓝莓(European blueberry ,学名Vaccinium myrtillus)俗称“Bilberry”, 不同于加拿大商业种植的北美蓝莓。欧洲蓝莓植株低矮,只有30厘米高,具有深红色的果肉。果味醇厚,咬一口满嘴生香,手掌、牙齿和舌尖常常被汁液染成了红色。而北美蓝莓常常长成两米高的小灌木,采果方便,果肉呈白色或半透明,只是略带香味,吃起来汁液不会弄脏了手指。

挪威森林里有好几种野覆盆子,最常见的是红覆盆子(red raspberry,学名Rubus idaeus),也叫欧洲覆盆子(European raspberry)。植株一米多高,果量很大。顺手摘下扔进嘴里,酸甜的味道瞬间引爆了味蕾,让人欲罢不能,很快就吃个半饱。

在北欧人的眼里,最重要的野生浆果当属Lingonberry(越橘,学名Vaccinium vitis-idaea)。越橘是一种三四十厘米高的小灌木,遍布斯堪的纳维亚的原始森林,凡是长野蓝莓的地方,很大概率会发现越橘,因为两者都喜欢酸性土壤。越橘的采收期从七月下旬开始,一直到九月。果实较小,果色明亮红艳,生吃起来很酸,通常用于制作酸酸甜甜的果酱。越橘在斯堪的纳维亚菜肴中占有重要的一席之地,其在野外数量之巨,可以轻易采到,故零售价很便宜。越橘酱搭配各种肉类料理特别爽口,凡是光顾过世界各地的宜家分店的消费者,都会对店里推出的配有红红的越橘酱的瑞典肉丸印象深刻。

(越橘)

(瑞典肉丸配越橘酱)

以上的这些berries, 加拿大人最不熟悉的是Lingonberry。其实加拿大BC省北部也产越橘的,北美的野生越橘几乎是贴着地面生长的,只有十几厘米高,身高只为欧洲品种的一半。尽管越橘一点也不矫情,可以抵抗零下四十摄氏度的极寒,温哥华户外却很少见到越橘园艺品种,常见的是外形与越橘酷似的原生地被植物熊果(bear berry,又名Kinnikinnick)。熊果与越橘同为杜鹃科,花朵都像一个个小铃铛,果实同为鲜艳的红玛瑙色。熊果生食味道乏善可陈,和越橘一样,只适合制果酱。加拿大农艺师一直在研究如何商业化种植营养丰富的越橘,迄今仍未有大进展。

(熊果)

挪威森林里的种种野果满足了人类的口腹之欲,还让绮丽的山川充满了诗意。年轻的我曾在北欧的童话世界里,活得率性纯真,也下意识地在四周寻找精灵。经常有小鹿光顾我租住的半山腰小木屋,不过山妖(troll)并未尾随而来。坐在客厅里,透过明亮的落地窗,山脚下波光潋滟的碧水湖美景尽收眼底。几只天鹅在湖面自在游泳,不知它们是否会受到水怪(nøkk)的诱惑呢?水怪以河湖为家,通常化身为一匹白马或一位英俊男子,将毫无戒心的人们引诱到漩涡深处,有时他也会借助音乐来行骗。几乎每个精灵都通晓音律,所以当人类听到从水面上飘来的仙乐时,有时会误以为那是水灵(Fossegrimen)在炫技。其实水灵并不与水怪为伍,水灵只生活在瀑布和水车下,尤其擅长演奏哈丹格尔小提琴(Hardanger fiddle ),口中唱着哀伤的歌。水灵没有什么恶意,还会传授人类神奇的音乐技巧。心诚者只要拿一只小羊做贡品,扔进瀑布里,水灵就会愿意教授音乐。他的教学方法很奇特,握住学生的手,使劲扭曲直至流血。痛苦的过程很短暂,之后你就是一个挥弓自如、行云流水的小提琴演奏家了。

(山妖) (水怪)

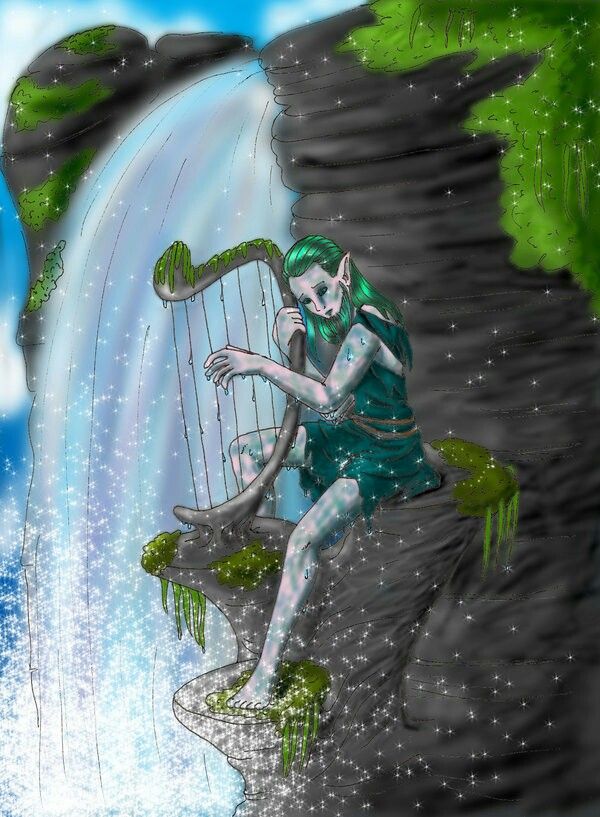

(水灵)

(水灵)

偶尔几次我和同伴走到了森林的另一头,那儿有一片苹果园和一个大牧场里。当地人说,牧场里住着赫尔德(hulder),乍看之下,她是一位非常美丽的女性,可身后却有一条长长的牛尾巴。赫尔德通常在林中散步,只为勾引一个男人和她成亲,只有发了婚誓后,她才能退去尾巴成为一个真正的人。虽然当地也流传着男性的Huldrekall 掳走凡间女子为妻的说法,但这种现象并不多见。我这个外来的中国女人尽管恣意游荡好了,不必担心被精灵们拐走。

(赫尔德)

(赫尔德)

有时,我怀疑自己栖身的小木屋里藏着nisse(尼森小人) – 一个戴着红色尖顶帽子的小侏儒老头或小老太婆。他/她偷偷帮我清洁满是油渍的抽油烟机,还将厨房的木地板擦洗得干干净净。我冒着大风雪夜归时,桌面上已经摆好了一杯热腾腾的咖啡。有时候,他/她又会无端搞恶作剧,藏起了我的钥匙和护照,并将衣柜里的衣服翻的乱七八糟。我一个人过圣诞夜时,他/她充当了我的保护神。每个挪威人都知道,圣诞夜里,一群由鬼魂、恶棍、杀人犯、酒鬼、叛徒、荡妇、傻瓜和山妖组成的阿斯加德(Oskoreia)骑行队会在空中穿梭。为首的那个女人叫Guro Rysserova,身后长着一条马尾巴,骑在一匹彪悍的黑马上,有时她的丈夫Sigurd相伴在身边。这群狂猎者会冲进你的房子,捣蛋一番,并吃掉你的圣诞大餐。他们会偷走挡道者的灵魂,使他们陷入极度放荡的永恒之中。不过我一点儿不害怕,有看不见的尼森小人镇宅,鬼怪不侵。我升起温暖的炉火,窗外大朵大朵的雪花在漆黑的夜里狂舞,杀死了病菌与疾病,把丰收的希望留给来年。

(尼森小人)

(尼森小人)

(阿斯加德)

拿到毕业证书离开北欧前,我从奥斯陆坐着火车来到了挪威北方大港博多 (Bodø)。从博多乘上一艘可容纳一百多个乘客的游轮,两小时后便抵达北极圈附近的一座风光旖旎的小岛。我住在由当地渔民的古老小屋(Rorbu)改建的小旅馆里,听维京人讲述祖先的各种传奇。八月的北极圈出现了极昼现象,阳光暖洋洋的洒在绿坡上,野花遍地,吐露着夏天的气息,我感觉爱情离我那么近。

几天后,我坐着游轮返回博多,中途狂风暴雨,船身剧烈颠簸,我的肠胃也跟着翻江倒海,吐得一塌糊涂,灵魂几乎出窍。这才想起,挪威北部有着悠久的捕鱼传统,但博多和罗弗敦(Lofoten)群岛附近的水域却有世界上最强的两个漩涡。即使在今天,捕鱼仍然是挪威北部最危险的工作之一。出海打渔的古人们不幸淹死后,就变成了无头或海藻头的draug,穿着传统的由油布做成的渔夫装,坐在仅有半截船身的木船上。Draug人性全失,当你听到它的尖叫时,死亡肯定会随之而来…… 有那么一刻,因严重晕船而瘫坐在甲板上的我,仿佛听到了从数丈之高的激浪中传来的恐怖之声,不由全身战栗。

离开了北极圈,离开了童话世界后,我定居在充满人间烟火味的温哥华。我还是喜欢去家附近的林子里散步,闻闻花草香,倾听小溪流的鸣唱。时不时,我会想象着林子里躲着精灵,他们在我无法找到的角落里振动双翼。我会想起在北欧遇到的那位英俊的船长,他曾把个头娇小的我比作了挪威森林里的精灵。他说:“精灵不一定是外表最漂亮的,却是心地最善良的。无论你将来身居何处情系何人,只要心怀良善,就可以一辈子做家人和朋友们眼中的精灵。”

想着这些前尘往事,泪水模糊了我的双眸,我赶紧用手使劲揉揉眼睛,生怕泪眼婆娑中错过了可能随时飞来的精灵。