房子没了,还有家吗?(多图)

年过完了,生活似乎回归平常,然而对我来说,一切再也无法回到原来的样子,因为家里的房子被拆了,妈妈去了养老院。

几年前,当听说妈妈的房子被划为拆迁房时,我们兄弟姐妹四人与她商量,拆迁期间,她到哥哥家住,我们租一套房子暂时安置家里的物品,等新房盖好了,再把所有的东西搬回去。妈妈当时同意我们的安排,所以我们一直计划着为她装修新房,设想她搬入新家后,重新帮她布置房间里的摆设。

可是,上月接到拆迁通知,妈妈却告诉我们她决定去养老院,不再搬回来了。她从银行取出所有存款,装在四个塑料袋里,分给了我们。她说,她的同事朋友都去了养老院,那里有医生护士,比她在家里更好。还说,财产皆身外之物,生不带来死不带去,除了养老院一间房子,她现在什么也不需要了。我们理解妈妈的话,但她的这个决定却令我们感到突然和难过。

妈妈住的平房小院是父亲生前所在单位分的。1978年这里刚建成时是三排联体平房,是父亲单位给有高级职称的专家盖的特供房,即所谓“高知院”,共27套,每套四室一厅一卫,面积相等结构相同。每排平房之间除了中间一条小的柏油马路,有近三四十米的空地。后来各家垒上院墙与邻居隔开,并把自己房前房后的空地也圈起来,这便围成了27个独家小院。

四十年过去了,原来的户主相继过世,每个小院里只剩象妈妈这样的孤寡老人或是在家啃老占着房子等拆迁的儿孙,易主的小院风光不再,但每家院子里的花草树木依然生长开放。三月的玉兰,枝头堆起片片雪绒,仿若白玉香脂;四月的海棠,花瓣晕染滴滴粉红,仿若少女红唇;五月的石榴,阳光照耀榴花数朵,仿若绯云流火。每次回家探亲,闻到满街的花香,我对那片年久失修而显得陈旧的院落,充满留恋和不舍。

妈妈去养老院前,我替她收拾行李,满屋的东西,但她只带了换洗的衣服被褥,身份证医保证等和几件她与父亲的旧物。首饰盒子里,装满她昔日的珍宝,而满屋的家具书籍和摆设,桩桩件件无言诉说着妈妈曾经的生活品味。遥想当年,刚搬到这里时,妈妈只有四十五岁,她的欢歌笑语以及她对生活的热情点亮了家里的每一个房间,她的对家的无穷之爱,渗透到房间里的每一寸角落。

昔日父亲的书房里,在装满书的壁橱旁,当看到桌上那盏仿佛永远亮着的台灯时,我忍不住潸然泪下。曾几何时,无论多晚也无论夜有多黑,只要我在外未归,父亲都会坐在台灯下等我回家。书房对面是我的小屋,房间里的摆设依然是我当年离家时的样子,时间仿佛凝固住,我好似依然听到了父亲早晨叫我起床的敲门声,闻到了他买的糖片的香甜,感到了满屋的温馨。这是我的家,我的曾经父母双全的家。

也许,我不该伤感。旧的平房院落拆掉,要盖楼房,拆迁户将分到比拆迁前大一倍的新房,而且,拆迁期间,每户人家每月可以拿到三室一厅标准的租房补贴。也许,我应该象许多邻居的子女一样,高高兴兴地辞旧迎新。可是,想到在这座小院里住了四十年的妈妈,在古稀之年,房子要拆,她不得不离开她熟悉和习惯了地方,舍弃她和父亲共同营造的家,我便难过。假如能够,我宁愿不要新房,宁愿放弃我之所有,以换来能让妈妈在此颐享天年。

动工拆房那天,我一早回到“高知院”。那片平房入口处的大铁门已拆除,被一条黄线封住。站在黄线外,我眼前浮现出多年前回家探亲时的情景,那天飞机晚点,到家已过午夜,然而,父母竟站在铁门边等着我。1980年垒上院墙后,妈妈在院子里种下石榴树,金秋十月,满树果实累累。我曾望着长大的石榴树,辩认它的年轮,寻找时光的见证。那些年石榴树正值壮年,每到初夏,树上开满火红的石榴花,枝桠越出院墙伸到隔壁发小蔻蔻家。

我与蔻蔻二十五年未见了。我们曾在同一所中学复习高考,一起上下学,亲如姐妹。上大学后,我们仍然保持通信联系,寒暑假回家行影不离,直到我出国。2000年回国探亲时我曾打听她的近况,她母亲告诉我作为第三梯队,蔻蔻被派到某县当县长。再回去,听说她母亲突发心脏病过世,父亲再婚。

原本以为岁月相隔,职业各异,我与蔻蔻已然走散。但是,我们共同拥有的对“高知院”的回忆却使我们重新找回了失散的彼此。拆房那天,作为官员的蔻蔻“微服私访”,一早来到“高知院”,与我一样在此凭吊与父母共同度过的春夏秋冬。二十五年未见,或许只因与她重逢在当年我们一起长大,一起怀着初心出发的地方,我感到她依然还是当年的她。

与发小久别重逢,其实是我俩与往事重逢,所以纵有千言万语,在这片即将拆除的旧房前,我们说的全是有关这里的记忆。她怀念我家的石榴树,每到初夏,她母亲折几束伸到她家的花枝,插到花瓶里;我难忘她家院子里的月季花,成群的蜜蜂绕着花朵旋转,那美妙的情景,曾是我父亲心中的诗篇。

然而,房子要拆了,我伤感地诉说妈妈去了养老院,家里所有的物品都捐了,家没了。蔻蔻告诉我,她们兄妹已将父亲的房子过户给继母,以感激她这些年对父亲的照顾与陪伴,而她母亲生前的收藏和财产按其遗嘱已捐给了她生前的工作单位,家里也不剩什么了。听罢,我想起许多年前我们去圆明园,在西洋楼遗址,她母亲对我妈妈说:我不给孩子留财产,以免日后分配不均手足反目,象我的兄弟姐妹因父母的遗产闹得不和一样。我死后,我的一切全捐了。

或许,妈妈也有如此的考虑,所以在去养老院之前,她把家里的财产都处理妥当了。与蔻蔻携手话当年,想起圆明园废墟中的石头和残缺的华表以及她母亲的话,我阴云密布的心豁然开朗:房子拆了,消失的是物质,但记忆永存,那座平房小院永远留在了我的记忆里,我将时时想起,并日久弥新;房子没了,但只要妈妈活着,家仍然还在,因为我们兄弟姐妹依然有归宿有依靠有爱。

几年前,当听说妈妈的房子被划为拆迁房时,我们兄弟姐妹四人与她商量,拆迁期间,她到哥哥家住,我们租一套房子暂时安置家里的物品,等新房盖好了,再把所有的东西搬回去。妈妈当时同意我们的安排,所以我们一直计划着为她装修新房,设想她搬入新家后,重新帮她布置房间里的摆设。

可是,上月接到拆迁通知,妈妈却告诉我们她决定去养老院,不再搬回来了。她从银行取出所有存款,装在四个塑料袋里,分给了我们。她说,她的同事朋友都去了养老院,那里有医生护士,比她在家里更好。还说,财产皆身外之物,生不带来死不带去,除了养老院一间房子,她现在什么也不需要了。我们理解妈妈的话,但她的这个决定却令我们感到突然和难过。

妈妈住的平房小院是父亲生前所在单位分的。1978年这里刚建成时是三排联体平房,是父亲单位给有高级职称的专家盖的特供房,即所谓“高知院”,共27套,每套四室一厅一卫,面积相等结构相同。每排平房之间除了中间一条小的柏油马路,有近三四十米的空地。后来各家垒上院墙与邻居隔开,并把自己房前房后的空地也圈起来,这便围成了27个独家小院。

四十年过去了,原来的户主相继过世,每个小院里只剩象妈妈这样的孤寡老人或是在家啃老占着房子等拆迁的儿孙,易主的小院风光不再,但每家院子里的花草树木依然生长开放。三月的玉兰,枝头堆起片片雪绒,仿若白玉香脂;四月的海棠,花瓣晕染滴滴粉红,仿若少女红唇;五月的石榴,阳光照耀榴花数朵,仿若绯云流火。每次回家探亲,闻到满街的花香,我对那片年久失修而显得陈旧的院落,充满留恋和不舍。

妈妈去养老院前,我替她收拾行李,满屋的东西,但她只带了换洗的衣服被褥,身份证医保证等和几件她与父亲的旧物。首饰盒子里,装满她昔日的珍宝,而满屋的家具书籍和摆设,桩桩件件无言诉说着妈妈曾经的生活品味。遥想当年,刚搬到这里时,妈妈只有四十五岁,她的欢歌笑语以及她对生活的热情点亮了家里的每一个房间,她的对家的无穷之爱,渗透到房间里的每一寸角落。

昔日父亲的书房里,在装满书的壁橱旁,当看到桌上那盏仿佛永远亮着的台灯时,我忍不住潸然泪下。曾几何时,无论多晚也无论夜有多黑,只要我在外未归,父亲都会坐在台灯下等我回家。书房对面是我的小屋,房间里的摆设依然是我当年离家时的样子,时间仿佛凝固住,我好似依然听到了父亲早晨叫我起床的敲门声,闻到了他买的糖片的香甜,感到了满屋的温馨。这是我的家,我的曾经父母双全的家。

也许,我不该伤感。旧的平房院落拆掉,要盖楼房,拆迁户将分到比拆迁前大一倍的新房,而且,拆迁期间,每户人家每月可以拿到三室一厅标准的租房补贴。也许,我应该象许多邻居的子女一样,高高兴兴地辞旧迎新。可是,想到在这座小院里住了四十年的妈妈,在古稀之年,房子要拆,她不得不离开她熟悉和习惯了地方,舍弃她和父亲共同营造的家,我便难过。假如能够,我宁愿不要新房,宁愿放弃我之所有,以换来能让妈妈在此颐享天年。

动工拆房那天,我一早回到“高知院”。那片平房入口处的大铁门已拆除,被一条黄线封住。站在黄线外,我眼前浮现出多年前回家探亲时的情景,那天飞机晚点,到家已过午夜,然而,父母竟站在铁门边等着我。1980年垒上院墙后,妈妈在院子里种下石榴树,金秋十月,满树果实累累。我曾望着长大的石榴树,辩认它的年轮,寻找时光的见证。那些年石榴树正值壮年,每到初夏,树上开满火红的石榴花,枝桠越出院墙伸到隔壁发小蔻蔻家。

我与蔻蔻二十五年未见了。我们曾在同一所中学复习高考,一起上下学,亲如姐妹。上大学后,我们仍然保持通信联系,寒暑假回家行影不离,直到我出国。2000年回国探亲时我曾打听她的近况,她母亲告诉我作为第三梯队,蔻蔻被派到某县当县长。再回去,听说她母亲突发心脏病过世,父亲再婚。

原本以为岁月相隔,职业各异,我与蔻蔻已然走散。但是,我们共同拥有的对“高知院”的回忆却使我们重新找回了失散的彼此。拆房那天,作为官员的蔻蔻“微服私访”,一早来到“高知院”,与我一样在此凭吊与父母共同度过的春夏秋冬。二十五年未见,或许只因与她重逢在当年我们一起长大,一起怀着初心出发的地方,我感到她依然还是当年的她。

与发小久别重逢,其实是我俩与往事重逢,所以纵有千言万语,在这片即将拆除的旧房前,我们说的全是有关这里的记忆。她怀念我家的石榴树,每到初夏,她母亲折几束伸到她家的花枝,插到花瓶里;我难忘她家院子里的月季花,成群的蜜蜂绕着花朵旋转,那美妙的情景,曾是我父亲心中的诗篇。

然而,房子要拆了,我伤感地诉说妈妈去了养老院,家里所有的物品都捐了,家没了。蔻蔻告诉我,她们兄妹已将父亲的房子过户给继母,以感激她这些年对父亲的照顾与陪伴,而她母亲生前的收藏和财产按其遗嘱已捐给了她生前的工作单位,家里也不剩什么了。听罢,我想起许多年前我们去圆明园,在西洋楼遗址,她母亲对我妈妈说:我不给孩子留财产,以免日后分配不均手足反目,象我的兄弟姐妹因父母的遗产闹得不和一样。我死后,我的一切全捐了。

或许,妈妈也有如此的考虑,所以在去养老院之前,她把家里的财产都处理妥当了。与蔻蔻携手话当年,想起圆明园废墟中的石头和残缺的华表以及她母亲的话,我阴云密布的心豁然开朗:房子拆了,消失的是物质,但记忆永存,那座平房小院永远留在了我的记忆里,我将时时想起,并日久弥新;房子没了,但只要妈妈活着,家仍然还在,因为我们兄弟姐妹依然有归宿有依靠有爱。

1)拆迁前,在家里翻出的旧照片,我们二十岁那年

2)在蔻蔻家的小院,那是1983年夏天,我们暑假回家。

3)1984年暑假,我们在圆明园,从绮春园码头到浩然亭的小路上

4)同年,可能在圆明园,站在长春园的湖光水色中或是在别的公园。

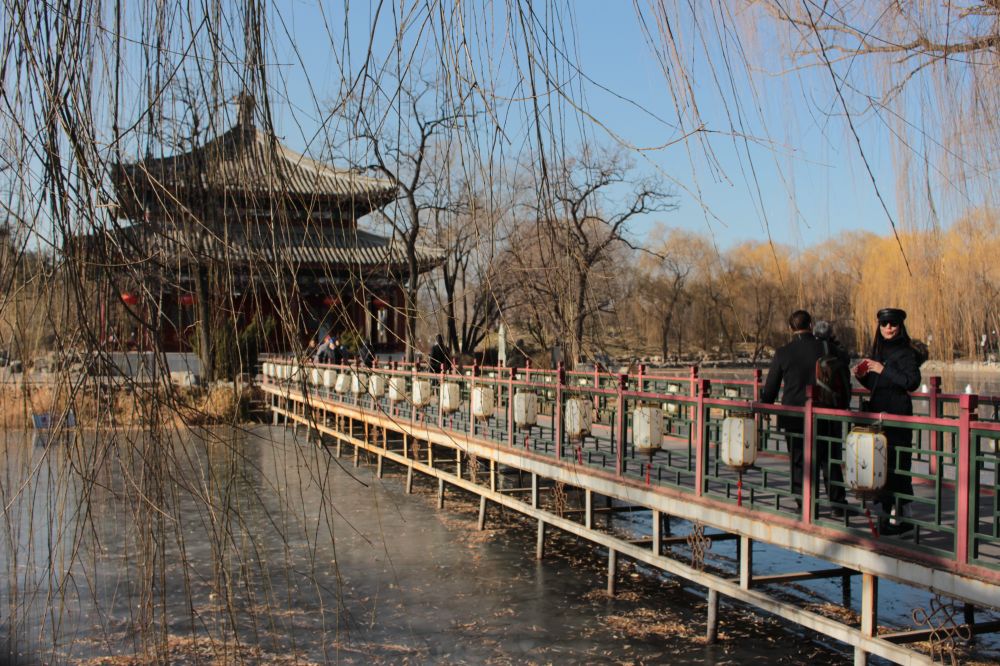

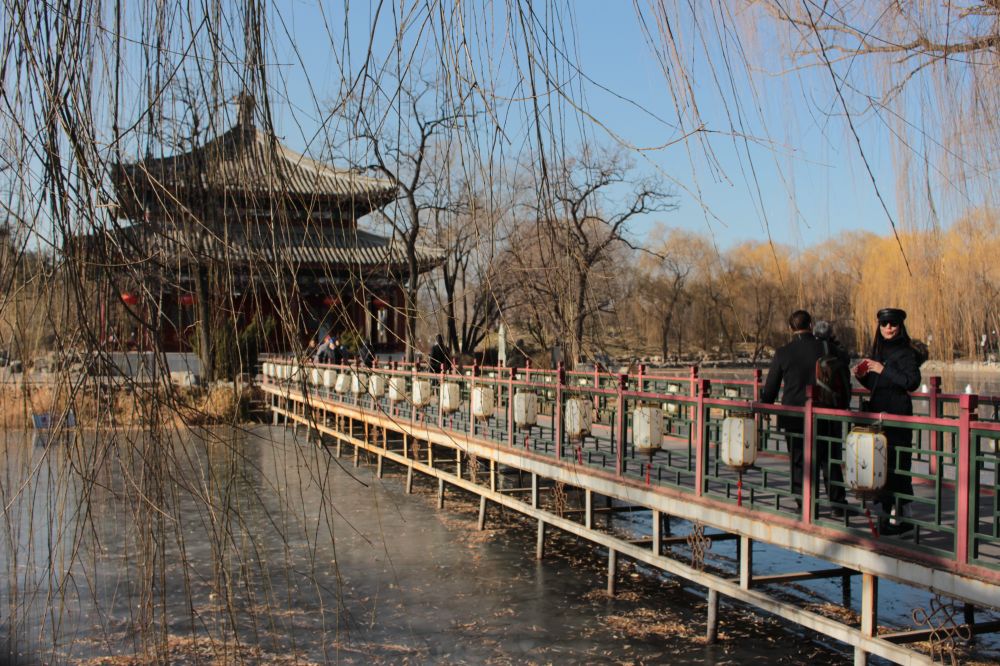

5)今日重游圆明园,从绮春园入口向北,槛碧亭

6)

7)残桥

8)

9)从小船停靠的岸边,继续向前,可到长春园的风荷楼

10)昔日的皇家宫苑,残垣断壁,满目历史沧桑 . 西洋楼遗址,大水法

11)结冰的湖边

12)冬日寒风下,绿荷凋零,埋入坚冰,枫叶无踪,瑟瑟荻花,却别有风情

周末快乐!

2)在蔻蔻家的小院,那是1983年夏天,我们暑假回家。

3)1984年暑假,我们在圆明园,从绮春园码头到浩然亭的小路上

4)同年,可能在圆明园,站在长春园的湖光水色中或是在别的公园。

5)今日重游圆明园,从绮春园入口向北,槛碧亭

6)

7)残桥

8)

9)从小船停靠的岸边,继续向前,可到长春园的风荷楼

10)昔日的皇家宫苑,残垣断壁,满目历史沧桑 . 西洋楼遗址,大水法

11)结冰的湖边

12)冬日寒风下,绿荷凋零,埋入坚冰,枫叶无踪,瑟瑟荻花,却别有风情

周末快乐!

戳这里 Claim your page

来源: 文学城-岸沚汀兰