我的童年记忆之六,我的爷爷

在我童年的记忆中,爷爷的形象是模糊的,支离破碎的,因为他总是不在奶奶家住,即使回家也是住在另一间屋子里,跟奶奶很少交流,更让人纳闷的是没见爷爷在家过一个春节! 按理说,作为晚辈的不该议论老一辈,尤其是自己的祖先。可是,如果不理清这一点,就无法解释爷爷的经历,以及其原由。

殷实人家的长子

从父亲及奶奶的一些谈话中我逐渐了解到,爷爷是老潍坊一户殷实人家的长子,他还有两个弟弟和一个妹妹。曾爷爷是一个小商人,跟别人搭伙做生意,后来还拥有了自己的一家小店铺,卖烟酒糖茶等杂货。在那个荒乱的年代里,曾爷爷早起晚眠,勤勤恳恳,除勉强可以维持一家大小的生活外略有节余,经过多年积累,居然在东关的金牛巷路北买下了一座三进三院六房的宅子。曾爷爷、奶奶住在临街的第一个小院里,两间南屋,其中一间是过堂屋。第二个小院有两间北屋,其中一间也是过堂屋,住着爷爷的大弟,我的二爷爷一家。后面的小院有两间北屋,本来是留给我爷爷奶奶的,可由于奶奶性格好强,与老婆婆关系难处,很早就搬出去独立生活了。后来,上世纪五十年代末,我爸爸妈妈还带着我大哥,姐姐和二哥在那两间本应属于我爷爷奶奶的两间北屋里住过一段时间。

如今说起来这几个小院及其房子是如此之小,可在那个贫困的年代里能够拥有自己的宅院,而且可以温饱,对许多人来说已经是梦寐以求的事了。所以,讲我的曾爷爷一家属于“殷实人家”实不为过。

勇于担当的大哥

爷爷不仅是家族里老大, 也是全家的主心骨,家里有任何重大事情都要找他商量,由他出面解决。

日本鬼子占领潍县期间到处抓丁拉民伕搞的民不聊生,这样的不幸也降临到了我们家。 二爷爷那年被抓了壮丁,全家人顿时陷入了慌乱之中。那时候被抓的壮丁不是普通的民伕,多数是为了充实伪军队伍,协助日本鬼子作战,一旦上了战场生那就死就难料了。 为了救回二爷爷,

如果救二爷爷是因为兄弟情份的话,爷爷担保一位中共地下党员刘先生的过程就是出于民族大义了。 听奶奶说过,解放前有一位刘先生是中共地下党员,跟爷爷很要好。有一年刘先生被捕入狱,眼看就要被枪毙了,爷爷得知后不顾个人安慰,疏通各种关系去担保刘先生。负责此事的警察为了查证此事,特地来到爷爷的小酒铺,把匣子枪拍到桌子上,恐吓爷爷说:“你真敢担保他不是共党?”即使到了这样的时候,爷爷还是大义凛然地拍着胸脯,证明刘先生是“好人!” 最后,那位刘先生得救了,解放后还在潍坊工作过一段时间。 这两件事说明,爷爷重情重义,在关键时候是勇于担当的男子汉。

不成功的商人

听父亲说过,我爷爷继承了曾爷爷的传统,也是小商人出身,从年轻时在自家店里当伙计开始,直到跟别人搭伙做生意,进而自己开店,总是不停地在经商。他学徒的时候曾练就了一手好算盘,可以两只手同时打两个算盘,而且一边打一边报数,不出半点差错。爷爷主要经营的是烟和酒,可他终生烟酒不沾。但是他只要用“酒提子”把酒倒一下,就可以凭酒的颜色判断出酒的浓度。

即使爷爷具有良好的经商基本功,最终也没能成为一个成功的商人,按奶奶的说法,爷爷是一个糊涂商人,好像从来没有挣过钱,总是在亏本。除了战争,社会动荡,整个国家处于风雨飘摇的外界因素之外,过于忠厚老实和不善钻营的个性是他经商失败的主要原因。

其实,爷爷也曾经成功过。据说他凭家里的积蓄开过一家马车店,无非就是搞运输和批发商品之类,一段时间里家里的经济状态有了很大的改善,过了几天“殷实人家”的生活。可是,爷爷缺乏经营头脑,宽厚有余疏于管理,再加上用人失当,最终造成了经营失败,没几年工夫那个马车店就破了产。爷爷的事业从此一落千丈,家里的状态更是一年不如一年。听奶奶说过,家里那时穷的叮当响,连个屋子底都没剩下,整天提着“锅沿子”搬家,从东关到城里,从城里到乡下,数不清搬了多少次,受尽颠沛流离之苦。

解放前老潍县有一个著名的“沙滩集”,那里集中了老潍县的许多小商贩,为了生存,我的爷爷也在那里摆过摊。日本鬼子占领潍县期间,为躲避战乱我爷爷奶奶曾带着孩子到乡下生活过一段时间。抗战结束后回到潍县,曾在白浪河沙滩集上开了一个小酒铺。按今天的标准来看,那个所谓的酒铺不过是个草棚子而已。四根立柱顶着草苫子,周围用秫秸秆做围墙,只是遮风挡雨罢了。若遇到暴雨,白浪河里发洪水,那个小铺乃至整个沙滩集都会处于汪洋之中,草棚子就会被冲走,只能在洪水消褪后重新搭建。

除了天灾还有人祸,前来买酒喝酒的人中不乏兵痞和流氓,他们喝了酒不仅不给钱,还要打人摔东西。更有甚者,一个月黑风高的夜晚,爷爷的小铺还遭过土匪的抢劫,差点丢了性命。在那个年头,小本小利的生意根本经不起这样的折腾。

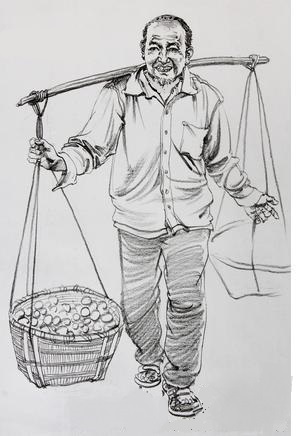

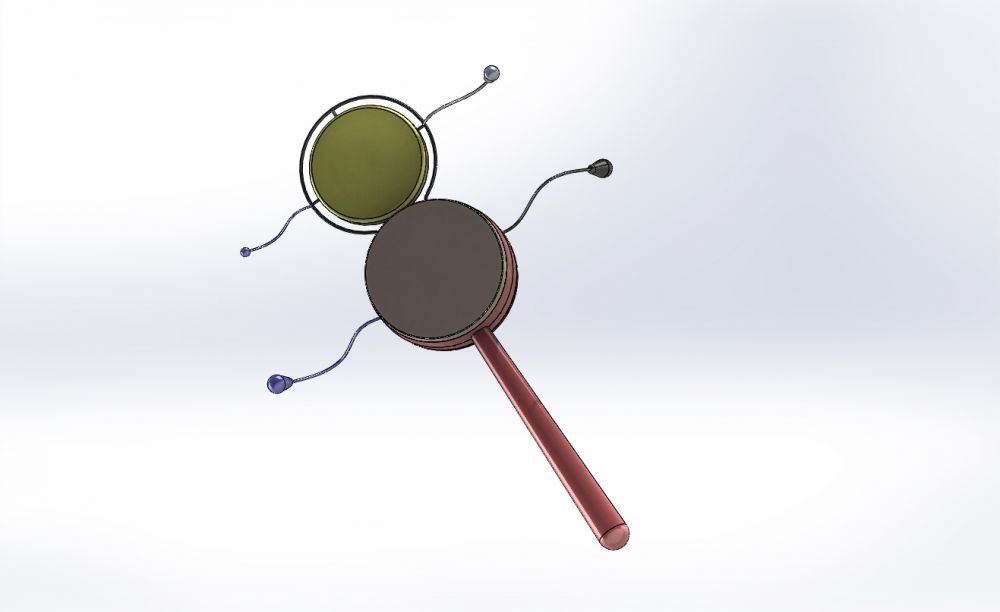

酒铺经营艰难,爷爷只好寻求其他的谋生之路,到四乡赶集卖杂货。按奶奶的说法,那叫“挑四八股绳”。意即一根扁担,前后用八根绳子挑着两个货架,走乡串村,叫卖摆摊。我小时候还记得爷爷有一个“货郎鼓”,那鼓有十几公分大小,中间穿过一根长长的木把,鼓的上面还有一面小铜锣。拿在手里一摇,鼓和锣同时“叮咚”作响,悦耳动听,传的很远。人们听到了锣鼓声便知道货郎来了,于是应声前来,挑选各自所需,“货郎鼓”因此得名。

(根据记忆绘制的爷爷当年的货郎鼓)

当货郎的日子十分艰辛,那担子少说也要上百斤重吧,要从一村走到另一村,从这个集市赶往下个集市,一挑就要几十里地。阴晴雨雪,春夏秋冬,没人替一替他那麻木的肩膀,没处歇一歇他那酸疼的腿脚。渴了,哪里讨口水喝?饿了,何时有一顿热饭? 我那可怜的爷爷啊,为了一家老小的生计,奔波在茫茫大地上。

为了改变这种状况,爷爷把挑子换成了小推车(山东农村常用的一种独轮小车),肩膀的压力虽然小了一点,但生活的重担依然沉重。即使整日操劳,收益依然微乎其微。这样说吧,他做的生意不过是些针头线瑙、头饰胭脂之类的家用小物件儿,总价值也不过十块大洋,刨去成本,即使全部售出又能得到多少毛利呢?更何况那时乡下人的生活水平很低,购买力极差,每次也就是毛儿八分的生意。所以,爷爷往往奔波一天也卖不出多少货去,得不到多少收入,一家人往往是吃了上顿愁下顿,生活朝不保夕。

重操旧业

好容易熬到了1948年,潍县解放了,爷爷一度放弃了走乡串户的货郎生活,到政府属下的一个公路段工作,据说还管理着一部分养路工。尽管收入不是很高,但家里的生活有了一定的保障。可是没想到,在上世纪六十年代初全国经济困难时期,爷爷主动辞职要求下放,又捡起了他放下多年的小生意。因为这件事,彻底惹恼了我奶奶。她经常跟我谈起她跟爷爷的婚姻和家里贫困的过去,她多么盼望一份安定殷实的生活,可是,爷爷当年经商的失败以及后来的辞职下放让奶奶的愿望落了空,也许那就是她跟爷爷多年闹不和的原因吧?

我来到奶奶家的时候也正是爷爷重操旧业,到处赶集摆摊的时候,那就是我整天见不到他的原因。记得有一天夜里我从梦中醒来,见爷爷刚从外面回来,好像是带回了一大堆东西,奶奶和姑姑正帮着他清点。那些物品中有一大叠整张的印刷品,印的是老电影《枯木逢春》的画面,不知爷爷是要拿它们当包装纸用呢,还是要裁好了当小人书卖?

爷爷也经常在南关大集上摆摊。有一次我在南关柳树行子附近见到了他用几块木板、两条凳子支起来的货摊,上面摆满了针头线瑙,纽扣,线绳等杂七麻八的小商品。为了遮阳和防雨,还用几根竹竿撑起来了一个简易的塑料棚。 我还是第一见到爷爷的货摊,十分好奇,东瞅瞅西瞧瞧,转来转去的不肯离去。恰巧下起了小雨,我也走不成了,于是待在一旁,陪爷爷守摊。

由于下雨,集市上的人几乎都走光了,显得十分冷清,更没人来买东西了。塑料棚顶上积了一些雨水,水球般往下垂着。我用手去托那个水球,试图把水赶到边上去,没想到水球里的雨水竟然直接倾倒在爷爷的货摊上,“哗啦”一声,弄湿了一大片。爷爷大喊一声:“你这个熊孩子!”立即过来收拾货摊。我也吓的不知所措,呆呆地站在一边。没想到我的多手贱脚给爷爷增添了麻烦,事后很久都觉得内疚!

慈祥的爷爷

尽管我见到爷爷的机会很少,但爷爷在我的心目中永远是慈祥和亲切的。我记得很小的时候第一次坐火车就是爷爷带着我去外地赶集,那个地方很热闹,人山人海的,至今我也不知道那是哪里?爷爷具体卖了什么货我不记得了,可那天爷爷带着我吃了山东的地方名吃“饼卷驴肉”。俗话说:“天上的龙肉,地上的驴肉”,其味道十分鲜美,那也许是我平生第一次吃到驴肉。

还有一次爷爷带着我在南关柳树行子附近的一家小吃店喝了老潍坊的地方名吃“豆腐粘粥”。当时爷爷叮嘱我说,等他老了的时候,我要带着他到这里再品尝“豆腐粘粥”,当然还要配上油条。他说,等到那时候他的胡子又长又白,也许端起碗来喝粥的时候胡子都要先掉到碗里了。他一边说一边笑,那音容笑貌我还记得。可惜的是,他老了的时候我却没有机会带他去喝粥吃油条,内心十分惭愧!

小的时候爷爷曾给我买过几个玩具,其中一个是“火箭模型车”。当时学苏联,那个玩具可能模仿的是苏联的人造卫星。火箭模型车凭惯性可以跑很远,后面还火花四溅,动感实强;另一个玩具是“马拉花伞车”,车上载着两个小人,看样子是皇帝和皇妃,上满弦后可以自己走,边走车上的花伞还转动,伞上的花穗也会甩起来,十分好看!那是我小时候拥有过的仅有的几个玩具,至今记忆犹新。

孝顺的儿子

“你爷爷是个大孝子”,奶奶经常跟我这样说。

本来曾爷爷过世后曾奶奶跟二爷爷住前后院,平时可以得到他的照顾,可爷爷还是坚持每周回去探望,几十年如一日,从未间断。

六十年代末爷爷再次放弃了经商,在本市的一家铸造厂找到了一份工作,看管那里的职工洗澡堂,有一份不算丰厚却也稳定的收入。那家工厂位于市北郊,比较偏僻,离家十几里路,既不通公交车,爷爷也不会骑自行车,只好住在厂里,到了周末步行走回来。他最牵挂的当然是曾奶奶,然后才回到奶奶家或者其他儿女家走走看看。

在爷爷的悉心照顾下,曾奶奶很长寿。具体有多大年纪我们这些晚辈都不清楚,反正是很老很老的。在我的记忆里,曾奶奶自己住在那间小南屋里好多年了,从我刚刚学会走路就知道大年初一早晨要随着哥哥姐姐到她那里拜年。曾奶奶面前有一个垫子,我们规规矩矩地跪下给她磕头,口称“老奶奶过年好!”然后她就笑盈盈地塞给我们每人一个红纸包,里面整整齐齐地包着十分钱硬币的“押岁钱”。

可不要小瞧这“十分”钱,我们可是她的曾孙,第四代了。在这一代,她有曾孙、曾孙女、曾外甥,曾外甥女近三十人,若每位“十分”钱的话,仅押岁钱她就要准备三十多元,在当年可是一笔不小的开支呢!

曾奶奶眼睛老早就花了,耳朵也听不清,但她身体无大碍,头脑很清醒,只要大声跟她讲话,她就能听出是哪位,喊出我们的乳名,甚至能算出我们的生辰年龄,这可不是件容易的事。我爷爷兄弟姊妹四人,各自拥有很大的家庭,合起来当时有五十几口人。当曾奶奶1978年初过世的时候,做为曾孙的我大哥已经有了一个女儿,我们家是典型的“五代同堂”,在当时属于很稀少的情况。

家谱悬念

上世纪七十年代我上中学,有一天爷爷来到我家,那天家里只有我和大哥。爷爷拿出了一本蓝色封面的线装书交给我大哥,说这是丁家的家谱。做为“国家干部”的爸爸不愿管这事,而大哥在丁家的下一辈中排行老大,因此爷爷把丁家的家谱郑重地交给他保管。

那本书厚约一公分,蓝布封面,线装订,里面用的是宣纸,颜色淡黄,手工抄写,毛笔字写的很小,很公整。爷爷大略地给我和大哥介绍了我们丁家的家族历史。他说,我们丁家是明朝年间从山西洪桐县迁移过来的。具体哪个村,哪个庄就不知道了,只听老辈人说,山西洪洞县的老槐树就是我们家的祖先离开的地方。爷爷还说,当年来的时候甚至是象猪一样被捆着来的。来的时候是兄弟两人,老大留在了老潍县,老二去了胶东的即墨县。

在潍县的老大后来有了两个儿子,老二就是老潍县最出名的的富户丁叔言,俗称“丁四宅”那一枝,老大这一枝比较穷,我们属于这一枝,来自老潍县城里的八仙巷,传至爷爷这一辈是第19世,到我大哥和我们这一代已是第21世了。我大哥属于这一代的“长之长”,位置十分重要。

我大哥当时把家谱收起来了。他素来做事仔细,想必一定不会丢掉。可是,又是几十年过去,我下乡,上大学,出国,多少年没跟家里人认真交流。再后来听说大哥过世,大嫂改嫁,那本家谱就再也没听家里人谈起,不知去向了。多少年来,想起此事我十分心痛,我们丁家的家族家谱看来是永远丢失了!

最后的道别

1982年对我们家来说是不幸的一年。这年年初奶奶中风不语卧病在床,不能讲话和自理,忙得二叔,二婶,二姑及三姑团团转;爷爷因患血压高,还出现了老年性痴呆的症状,渐渐生活也不能自理了,需要别人照料。因此,爷爷有时住我们家,有时住二叔家,家里的人都动员起来,轮流照顾两位老人。

春节过后,奶奶的病情开始加重,全家人忧心仲仲。说来也奇怪,即使家里人谁也没跟爷爷谈论奶奶的状况,神志不是很清醒的爷爷还是觉察到了什么,那天突然要去见奶奶,家里人也不好拦他,让他来到了奶奶的病榻前。

爷爷在奶奶的屋里待了很长时间,他俩怎么交流呢?二婶有点不放心,悄悄从门帘缝里看了一眼,只见爷爷拉着奶奶的手,俩人什么话都没有,只是静静地垂泪!

是啊,此地无声胜有声。几十年了,爷爷奶奶几乎没什么交流,可忠厚的爷爷一定为这些年来没能给奶奶及家人带来丰厚的物质生活而内疚与自责,而好强的奶奶呢,何尝不时时刻刻为这个不争气的老爷子而伤透了心,流尽了泪呢!可是,老了老了,儿女都已成人,孙儿也已成群,看着子孙们的家庭幸福,他们俩还抱怨什么呢?

就这样,他俩拉着手,流着泪,相互注视着,回想着那些风风雨雨,回味着那些酸甜苦辣。还需要说什么吗?不必了,那一刻都已释然。他俩已经从心里相互原谅了对方,他俩那是在做最后的道别,那情景,石人见了都会落泪!

神秘的归途

也许是生活习惯造成的,爷爷六十多岁就出现了老年性痴呆症状。说来十分痛心,爷爷一辈子受苦,待儿孙一大群了,自己却几乎认不出他们了!

更可怕的是1982年盛夏的一天,爷爷突然神秘地走失了!全体亲朋好友都动员起来,接连在本市及附近的乡镇张贴寻人启事,前后寻找了二十几天,就是不见其踪影。那可是全年最炎热的季节,一个糊涂老人,连瓶水都没有带,腹中无食,又患血压高,全家人不禁对爷爷的安危充满了担忧。

终于,在公安部门的协助下,在邻县的一座小山坡上发现了爷爷的遗体。由于经过了二十多天,中间还下过几场小雨,老人的遗容已经很难辨认了。说来真有点不可思议,一位年老体弱的老人,连自己的家人都认不出,方向也搞不清,竟然离家后出走了二十多里路,他要奔哪里去呢?

经过众人的分析,都认为爷爷太重情义,他是想家了,尤其是留恋过去曾经待过的地方,以及当年帮助过自己的亲朋好友。他奔的那个方向,正是抗战时期他和奶奶及全家住过的一个村子,在那里他度过了一段难忘的时光。如今虽然老了,可爷爷依然记得那些亲友,他想去探望他们。。。

一股神圣的力量激励着他,冥冥之中他依稀记得当年的方向。经过三天两夜的跋涉,他忍饥忍渴,步履蹒跚地来到了这座小山下,一步一步攀了上去。。。快了,再坚持一下,翻过那座山就可以看到那个让他日思念夜想的村庄了。。。可是,太阳在头顶上火辣辣地晒着,他头晕了,方向也看不清了,在接近山顶的地方倒了下来,滚落到了半山腰,满山青松环绕着他。。。。

2017 年2月18日 整理于多伦多