画说一生(连环画)三、能折腾的小姑娘

三、能折腾的小姑娘

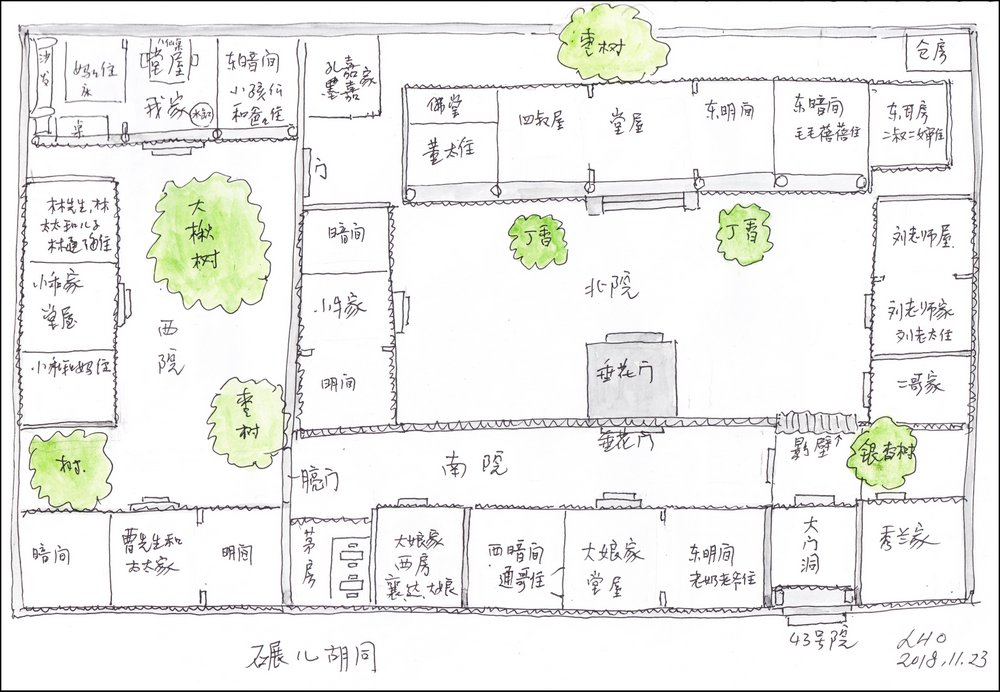

五十年代初我家搬进了景山后街碾儿胡同的一个四合院里。我的儿童时代最愉快的记忆全部藏在这个院子里。

大门洞的右手有一间小房,住着秀兰一家。

左手四间南房,住着王大娘一家。北房五间,住着房东一家。东屋刘老太和她的儿子住了两间,还有单独一小间住着我的堂哥玉海。西屋是小牛一家。北屋的后面还有一个小屋子还住着墨嘉一家人。

院子的西边还有一个西院,南屋住的是曹老先生和太太,西屋住着林先生一家人,北屋就是我们家了。

我从小就爱折腾,不过这种折腾往往是和好奇心、求知欲相伴随的。

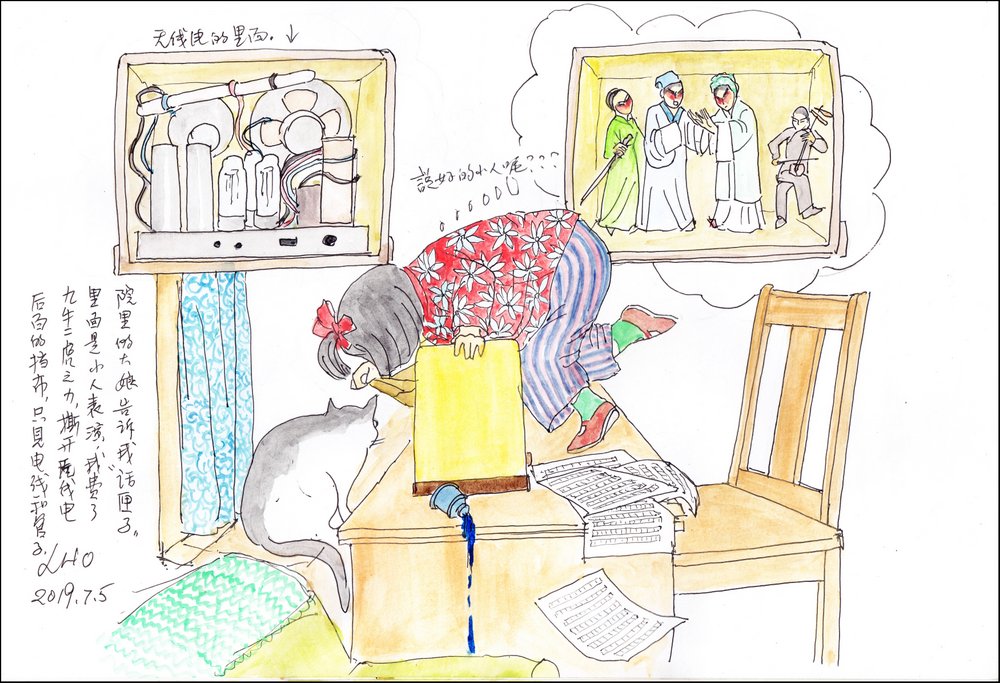

院子里就我家有收音机,北京人叫“话匣子”,是爸爸到派出所开了证明才买来的。每天早上打开收音机听新闻,西院的邻居都可以听见。我很奇怪,一个小小的匣子为什么能说能唱?南院的大娘说话匣子里有小人,这更让我好奇,一天我捅开收音机后面的遮挡,只看见一堆落满灰尘的零件和电线。

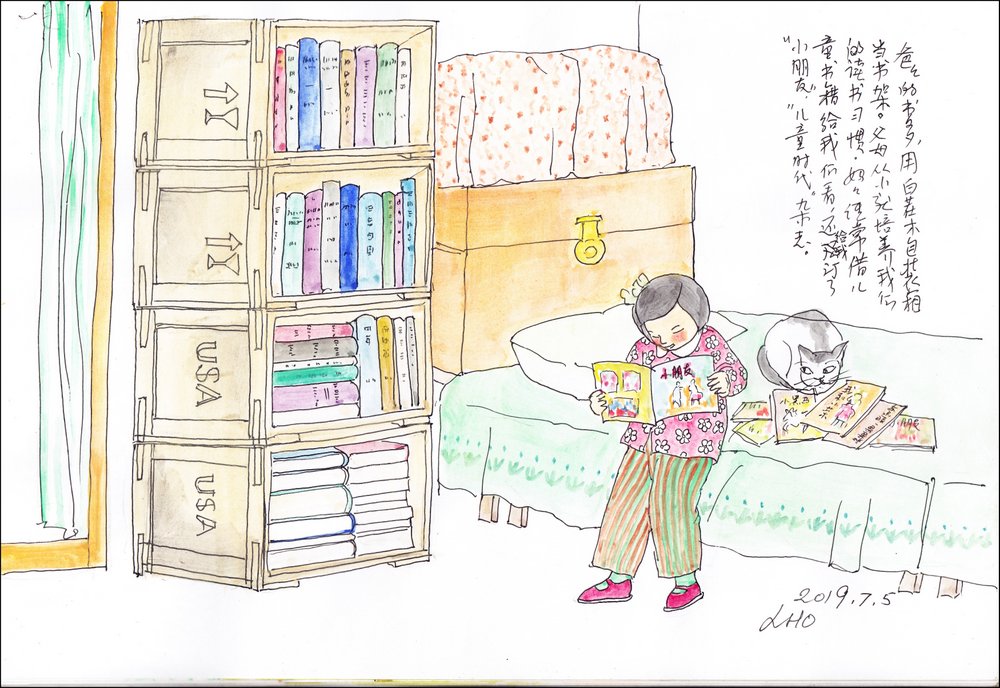

家里的书特别多,多是外文书,是爸爸几十年来收集的。书架是白茬木包装箱搭成的。我们就在木箱的包围中睡觉。妈妈特重视我们的文化教育,她在全国妇联保卫儿童委员会工作,可以收到全国各地新出版的儿童书籍,每隔一两天她就借回一批书给我们看。还给我们订了《小朋友》、《儿童时代》好几种杂志。

爸爸的办公桌上永远摆放着一叠写满译文的稿纸,有一次我爬上桌子拿起蘸水钢笔,想学他的样子写字,一下子扳倒了墨水瓶,稿纸顿时被染得墨蓝,还洇透了好几张。我知道闯了大祸,立即逃出房屋,到院里大娘家避难。这些被墨水洇蓝的稿纸,是爸爸正在翻译的阿扎耶夫的《远离莫斯科的地方》。

爸爸有两套苏联出版的画册,十分珍爱,不许我们碰。一次我趁大人不在家偷偷打开画册。翻过几张怡人的画片,一幅恐怖的画面赫然跳入我的眼帘——一个老头两眼惊恐绝望,抱着一个满头是血的人跪在地上(掉地上那张)。我吓得尖叫一声,窜出房间,跑到大娘家躲起来。我长大一些才知道那幅画是列宾的名作《伊凡雷帝弑子》(也叫《1581年11月16日恐怖的伊凡和他的儿子》)。

一天妈妈从单位借来几套少数民族的儿童服装,给我们打扮起来照相。海燕是彝族,克阳是朝鲜族,元元是蒙古族(实际上元元还小,放在托儿所没接回来,穿蒙族衣服的是别人家的小孩)。我穿得最漂亮,但是谁也说不出是哪一族的服装。至少我们知道了中国是多民族的国家。

我经常不听大人“拍花子拐小孩”的告诫,独自到景山东街的小人书摊租本书看。一天正看得入迷,一个穿着肮脏长袍的老头向我走来。和大人所描述的拍花子形象一模一样。他一步一步走近我,我想完了,要跟拍花子走了。

老头跟我说:“小朋友,不要怕,你知道毛主席吗?”我点点头。老头说:“我是毛主席的老师。”我不相信,如果他是毛主席的老师,为什么破衣烂衫?我匆匆还了书,落荒而逃。

后来学了课文《我的老师徐特立》,想,也许他真的就是毛主席的老师徐特立呢?

五十年代初期北京市民吃的用的是井水,家家进门摆着一个大水缸。我们胡同每隔一两天有个驼背的老头推着一辆木头水车送水。水车停在门口,取掉水箱上的木塞让水流进水桶里,然后驼背老头挑着水桶给各家的水缸灌满。我觉得,老头背上的大鼓包,一定是挑水压出来的。

老尹推着一辆车卖冰盏。冬天,他的车上装着一瓶瓶的红果酪、蜜渍榅桲、海棠蜜饯,红的粉的橘黄的,色彩诱人,一千元一碗,孩子们买不起。老尹为孩子们带来了“糊涂糕”,那是煮红果剩下的渣滓,二百元(二分)一勺,清凉甜酸。每次他来,我一定要买一份。

有一个吹糖人的,用空心麦秸挑起一拖糖稀,边吹边捏,几下子就捏出一只猪、老鼠、公鸡,这些糖稀杰作对我们来说都是极端的奢侈品。吹糖人的也有为小孩子准备的经济食品——用麦秆挑起一点糖稀,鼓起腮帮子一吹,吹出一个糖气球,两百元一个。妈妈禁止我买,说脏,但是只要吹糖人的来,总能从我这里赚上两百元。

胡同里经常穿梭来往的还有各种工匠磨剪子磨刀的,锔缸锔碗的,焊洋铁壶的,修理雨旱伞的……有一次磨刀人来了,我拿了一把小刀去磨,磨好后磨刀人嘱咐我千万不要碰刀刃。凡是大人叮嘱的事,我总是不相信,我用手指一抹刀口,立时一个大口子,鲜血冒出来。

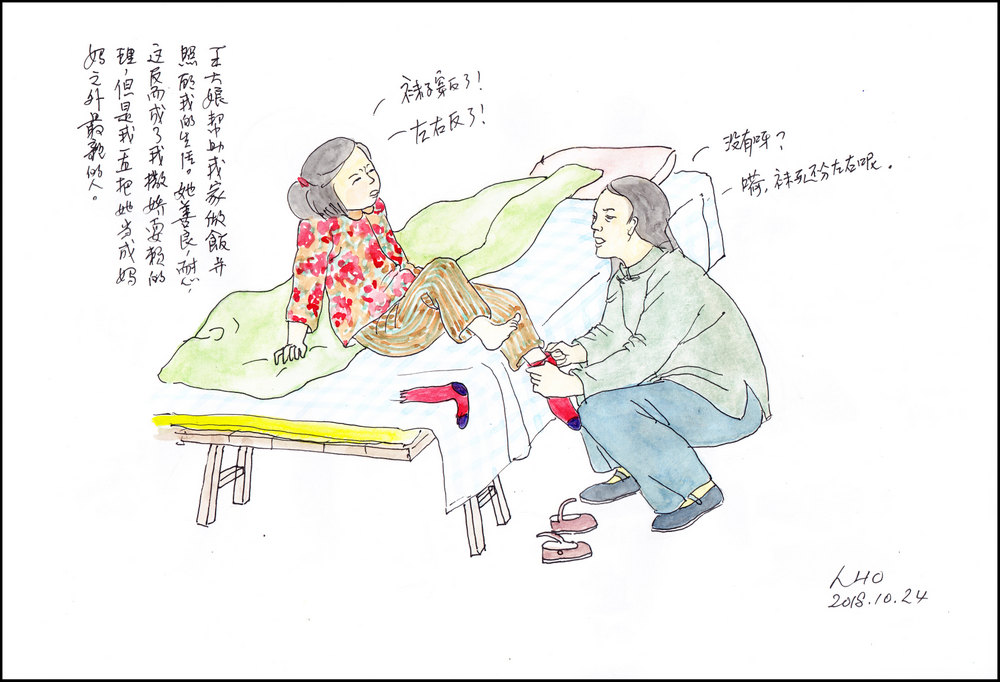

王大娘住在南院,早年守寡,还要独自侍养公公婆婆和四个孩子。妈妈请她帮我家做些家务和照看我。大娘永远带着慈祥宽厚的微笑,她的笑容就成了我撒娇耍赖的通行证。星期一早上大娘给我穿衣服鞋袜,因为要上托儿所,我心气不顺,蹬着腿嚷嚷:“袜子穿反了。”大娘查查:“没有反啊。”我说:“左右反了。”大娘笑了:“嗬,袜子还分左右呢。”便给我脱下来重新穿过。

虽然我任性调皮,但是已经把大娘当成了妈妈以外最亲近的人,我把她的家当作我的另一个家。看她和面做窝头,等到窝头下屉,满屋是玉米香味的蒸汽。大娘必定掰给我一块,加上几根酱疙瘩丝或者雪里蕻,别提多香了,可这是大娘家日复一日的饭食。

大娘的婆婆我叫老奶奶。一个晚上父母出去看电影,把我放在大娘家,我看见了老奶小脚的秘密。她揭开一层层的裹脚布,把我吓得目瞪口呆——脚面鼓起一个大包,没有一个脚趾看得出形状,没有一个脚趾头在应有的位置上,你挤我挨凑成一个尖状物。老奶咧着嘴剪趾甲,她“咝”一声,我跟着抽一口气,问:“疼吗?”老奶说:“造孽呀。”

东屋住着刘老太太和她的儿子刘老师。刘老太脾气相当古怪,每次我到她家,她就挥舞着菜刀或笤帚把我赶走。我“冒死”闯入她家是为了她的儿子刘老师。刘老师大约二十来岁,面孔白俊,和小孩子说话时认真地注视着对方,流露着慈蔼和善解人意的目光。这种目光时常让我怦然心动(才六岁左右啊,谁要以为小孩子不懂事,那就错了)。我渴望多受他一次注目。

院子东南角住着我的堂哥玉海,我叫他二哥。他参加了朝鲜战争,1952年因为受伤从朝鲜战场回来。二哥经常讲朝鲜战场上的事情,见人就撩起裤腿亮出枪伤。他还说亲眼看见美国鬼子抓了志愿军或朝鲜人竟然活活剥皮。我听了吓得浑身打颤,那时社会上盛传要打第三次世界大战了,而且是原子战,担心战争爆发成为幼小心灵中唯一的一片阴云。

二哥经常带我出去玩,逛前门大栅栏、天桥。我们在天桥一逛就是一天,看耍猴儿的,打把式的,卖狗皮膏药的,还有变戏法的,披着长袍一打滚就捧出一碗面条、一缸金鱼甚至一只大缸。然后逛戏园子,嗑着瓜子看《柜中缘》。跟着二哥我首次接触了真正的老北京文化。

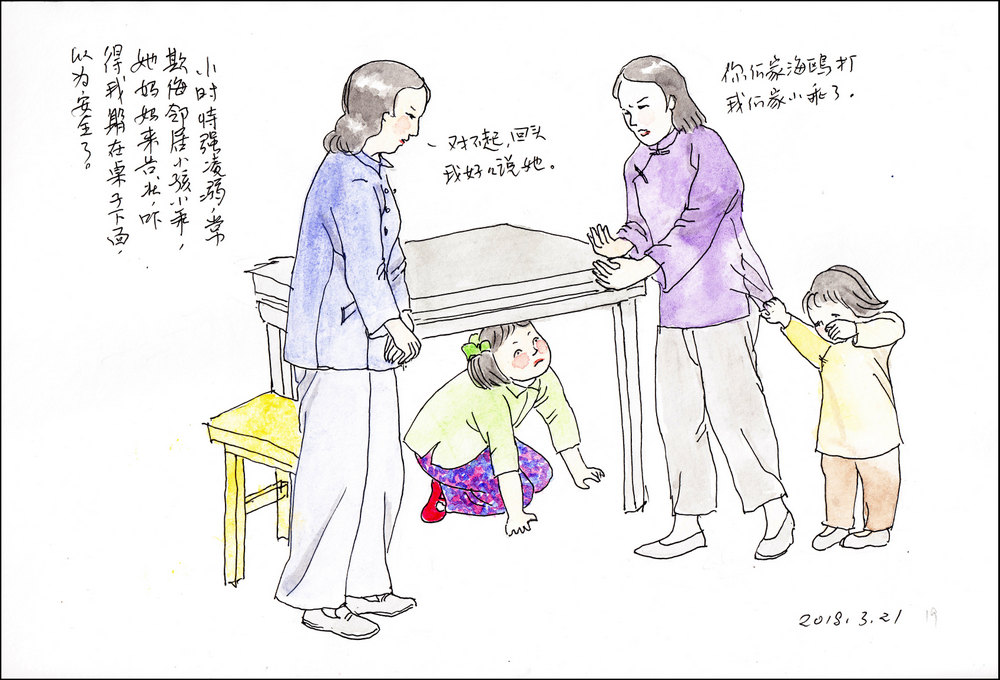

西屋林家的小女孩叫小乖,比我小一两岁。有一次我欺负了小乖,小乖妈上门告状来了。我迅速钻到八仙桌底下,像狗一样蹲着,虽无遮拦,却以为这样就可以逃脱罪责。小乖妈两手谦恭地放在胸前,说话非常客气,声音也好听父母道了歉,答应要好好地管教我,她很感激地离开了。

还有一件事我得说说,印象太深了。一天街坊大婶到大娘家串门,说胡同里有一家小两口被煤气熏死了。大婶绘声绘色地说,人死了男的……还在女的……里面,分都分不开。我吓坏了,问大娘他们是坏蛋吗?大娘含糊其辞地说是。第一次听到的男女之事就以坏蛋的概念留在脑子里了。