我们的一年(24)俄勒冈的“小兄弟”

在离开火山湖公园的环湖路上,广播里播放了一段美国两党对有关黑奴历史要不要从教材里删除的争论。大意是,共和党某些议员反对将美国不平等对待非洲公民的历史写进教材,他们认为,把这段耻辱性历史灌输给美国下一代,会妨碍他们爱国。民主党则要求客观公平记录历史。以史为鉴,才不会重蹈覆辙。

蒋先生问我的看法,我说:“虽然我一向保守,这一点上,我是站民主党一边的。”

在我看来,记录不光彩的历史,不会让读历史的人就此不爱国。想想我们中国上下五千年,无非就是换个朝代忠君护驾;追溯到夏商周奴隶制时代,奴隶主根本不把奴隶当人;还有,元朝侵占了欧洲大片土地,满屏杀戮;清兵入关,又把汉人贬作低人一等的公民。。。历史长河中,到处是等级,到处是人剥削人,人欺负人。这些历史,不会让生活在自由民主制度下的现代人感到骄傲,但它妨碍我爱国了吗?当然没有,也不会,我心里永远眷恋着祖国的大好河山,和这个土地上勤劳善良的人民。朝代更迭,是对国的折腾,也是过往时代的人在他们的思维限定下作出的选择,与现时代的我们并没有太大关系。这个标准,放之世界皆准,回想上世纪初,日本军国主义和德国纳粹犯下了那么多反人类的罪行,当代日本人和德国人需要为先人的罪行背负十字架吗?自是不必,这中间已经间隔了太多的价值观变迁和荣辱更迭。相信在现时代,几乎没人会再以军国主义或纳粹为荣,那又何必被诛连九代?学习历史,不是为了寻找耻辱或荣耀,就像民主党议员说的,更多是为不要重蹈覆辙。

况且,如果为了让国民生活在虚假的美好中,而随意隐瞒之前/当前经历的一切,这不是给了独裁者正当的审查理由?哦,不小心让你看到了我专制独裁的一面,让你感觉到这个国家不如想象中美好,那么,请让我把影响到你爱国情怀的题材都从教科书中删掉吧。这样,你的眼里就只剩下盛世的美好,你就会无限热爱自己的“国”。

拜托,民主的灯塔国,千万不要走到这一步啊!

蒋先生说,他同意我的看法。历史应当尽量客观公正,但读历史的人,也要时刻记住两点:

第一,读历史,是为了以史为鉴,不要重蹈覆辙。

第二,历史由胜利者书写。所谓的客观公正,其实已经带了偏见。

后半句,我尤其赞同。在我写游记,或发朋友圈时,尽量都会选择岁月静好的时刻。大家都夸孩子们乖巧可爱,几乎没见过孩子们着地打滚妈妈头发倒竖的时刻。它们存在吗?当然!

蒋先生一边开车,一边给孩子们讲起了漫威英雄,譬如蜘蛛侠生活在纽约,是个普通的高中生,只在夜间出动,他的对手是邪恶博士;而蝙蝠侠来自外星,他的对手是Joker,等等。。。多属扫盲级别的常识。他只是把各路英雄组合起来,横向比较了一下,让孩子们对英雄榜的人物特性有个简易清晰的辨别,不会张冠李戴。

我在一旁根本插不上嘴。虽然零零散散也看过好几部漫威影片,总也没什么深刻的印象,只记得它们有固定配方:英雄一定会打败对手,赢得美人心;坏人不一定灰飞烟灭,很多时候只是落败潜逃,等候伺机重来。所以那些英雄片可以没完没了地拍下去。

哪里还会做个PPT,讲讲他们的共性与区别?不过,想想中国与北美远隔重洋,他们的本土文化,成长中的我根本就没参与。记不住细节,也不是什么值得自我鞭挞的事儿。蒋先生不也不知道葫芦娃有几个兄弟,他们分别有什么本领么?

就心安理得坐一旁,当起了聋哑人。

直到蒋先生问孩子们:“你们知不知道忍者小乌龟是跟谁学的本事?”

我以为讲起了日本动漫,少不得参与一下,赶紧抢答:“皮卡丘?”

蒋先生说:“当然不是。他们的老师,是一只变异的大老鼠,有人那么大。”

我问:“那只老鼠的名字,是不是叫龙猫?”

蒋先生斜眼看我,说:“你的这些答案,都是哪儿跟哪儿啊?”

咳,就算是中国的近邻,日本国的动漫,我也还是一无所知。

后来才知道,忍者神龟,明明就是美国出品的动漫。

看来,像我这样书读得少,电视电影看得也不多的人,跟人聊起天来,很容易就会暴露空心的本质。读书行路,都是实心加码的法宝,希望我的孩子们比我充实,也希望我可以慢慢填补年轻时那些被荒废掉的岁月。

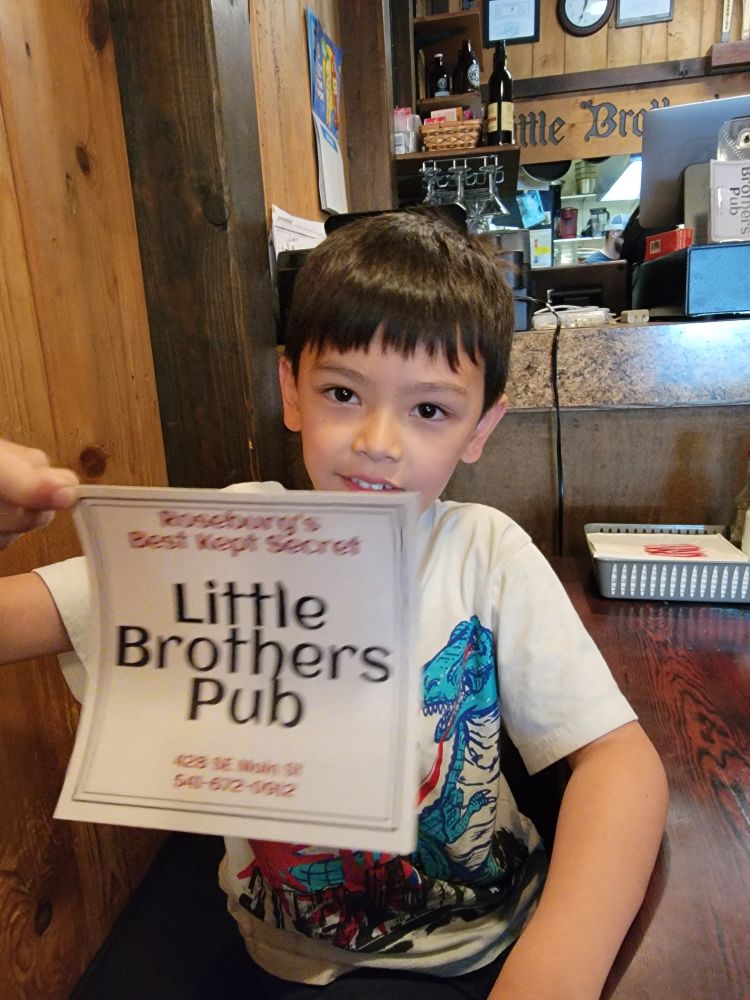

出了火山湖公园,蒋先生安排的第一站,是俄勒冈Roseburg的一家酒吧,名叫Little Brother’s Pub.

这里就不得不插播一段前情回放了:

蒋大核一路吵着要个弟弟,名字都起好了,就叫James。

我们跟他说,领养小孩,先要搞清楚那个小孩有没有监护人,不能随随便便见个小孩就把人带走,那是绑架。所以有段时间,蒋大核看见小孩就冲上去问:你有爸爸妈妈吗?

后来发现这种随机问询的方式不奏效,他就开始想其他办法:在GPS上搜索brothers。还果真让他搜到了俄勒冈一个叫Brothers的地名。他认为,就像Foodmart到处都是食物一样,Brothers遍地都是可被领养的弟弟。之后就心心念念倒计时,看什么时候能赶到那里领养James。

那时我们还在新墨西哥州,亚利桑那州,或加利福尼亚州。每次蒋大核问起,我们都会拿物理距离搪塞一番:离俄勒冈还远着呢,请稍安勿躁。这下真到俄勒冈了,去Brothers又不顺路,怎么办呢?蒋先生思前想后,找出了这个折衷的办法:在沿途找到这家名为“Little Brother’s Pub”的地方,让蒋大核一路积累的求弟之情有个出口。

一进酒吧,蒋大核直奔吧台而去:“请问,这里有可以被领养的小男孩吗?”

女侍者一脸迷雾:“领养小男孩?没有啊。”

蒋先生在儿子背后做鬼脸,女侍者转过神来,笑着说:“我有一个儿子,但我不会让他被领养,因为他是我的宝贝。”

蒋大核一脸失望,转过身来,扒拉着酒吧的边边角角巡视了一大圈,连门背后都没有放过。我猜,他大概是想要自己去发现一个无家可归的小男孩。

明明这个地方叫“Little Brother’s Pub“,怎么能没有弟弟呢?他脸上的疑惑与失望交相更迭。

不过,既然在”Little Brother’s Pub“都找不到弟弟,他一时也不知道该去哪里继续寻找了。他似乎就此死了心,退而求其次宣称:”这个酒吧是属于我的酒吧,你们点什么都要跟我商量。“

这个要求得满足!领养不到兄弟,已是人生的打击,至少得让他找回一点点对生活的掌控感。所以,之后的一个多小时里,我们力求凡事让他过目。吃什么,喝什么,都先问过他的意见,玩游戏也会遵守他临时自制的规则。

这一天,充满了对儿子小心翼翼的讨好。下午两点多到达尤金后,去老地方吃冰激凌,蒋小诗一支,蒋大核给了一盒。

在尤金住了两个晚上,基本上就是吃吃喝喝,纯休闲。孩子们游泳,我们就在一旁泡泡热水池,慵懒闲散,感觉还像去年来到这个城市时那般美好。

对于尤金,我的旅行清单上只有一项:开车去山顶公园,从制高点看看城市的全貌。这是去年来时,因时间匆忙,没来得及实现的打卡项目。

出了门才发现,我已经忘记那个公园的名字了。在GPS上输入park,出来几十上百个选项。我凭着模糊的印象,选择了williamett Height park。开到那里,发现这只是一个社区后花园,根本找不到传说中的观景平台。不过,站在高处草坪上,也大致见到了周边的山坡,山下隐隐绰绰的社区,还有穿城而过的willamett河。

对面的山头看着高大,似乎有马路可以直通上去,也许那里就是我想要去的城市制高点。我们尝试着找路,东南西北都行不通,只能作罢,直接开车去了上次来时印象深刻的中餐厅“四川传奇”,想要重温记忆中的味道。

我给自己点了一份藤椒鱼,价格倒是不贵,18.99,只是味道与期待中的完全不同。

想象中的藤椒鱼,薄薄的乳白色鱼肉外裹着被热油烫到起皱的黑白鱼皮,肉质细腻,鲜香麻辣,吃一口停不下来。这次端上来的,是一盘白花花的龙利鱼,表皮被油炸过,硬硬脆脆。这倒也罢,关键是鱼肉不太新鲜,吃起来略带腥味。

这就扫兴了。

其他人自然是一筷子也不会碰,我勉强吃了一半,也没兴趣打包。

蒋先生借此给孩子们讲解了“connoisseur”一词。他说,这个词的意思,是某方面的专家。妈妈是吃鱼方面的行家,因为她只要用舌头舔一舔,就能知道这个鱼是不是新鲜,是不是值得一吃。

他的解释还略有欠缺。真正的专家,大概一看价格就能知道,餐馆出品的藤椒鱼,用的是鲜活的淡水鱼,还是冰冻海鱼。

瑕不掩瑜,在尤金的两天还是过得心满意足。就像平常的生活,失望时常会有,只要摆正心态,时刻提醒自己be positive,那些不尽如人意的小细节,就会慢慢消失在平和知足的汪洋大海中。

倒也不是想要贩卖正能量,而是这种心态实实在在有帮助到自己。

还是那句话:不然呢?

在俄勒冈的第三天,我们开车去了波特兰。

我们两个恋旧的家伙,几乎是按照上次的路线重游了一遍:把车停在了同一个停车场,走去鲍威尔书店,然后在同一家韩国料理餐车买了午餐,回到停车场旁边的儿童乐园,边看娃玩耍,边吃饭。

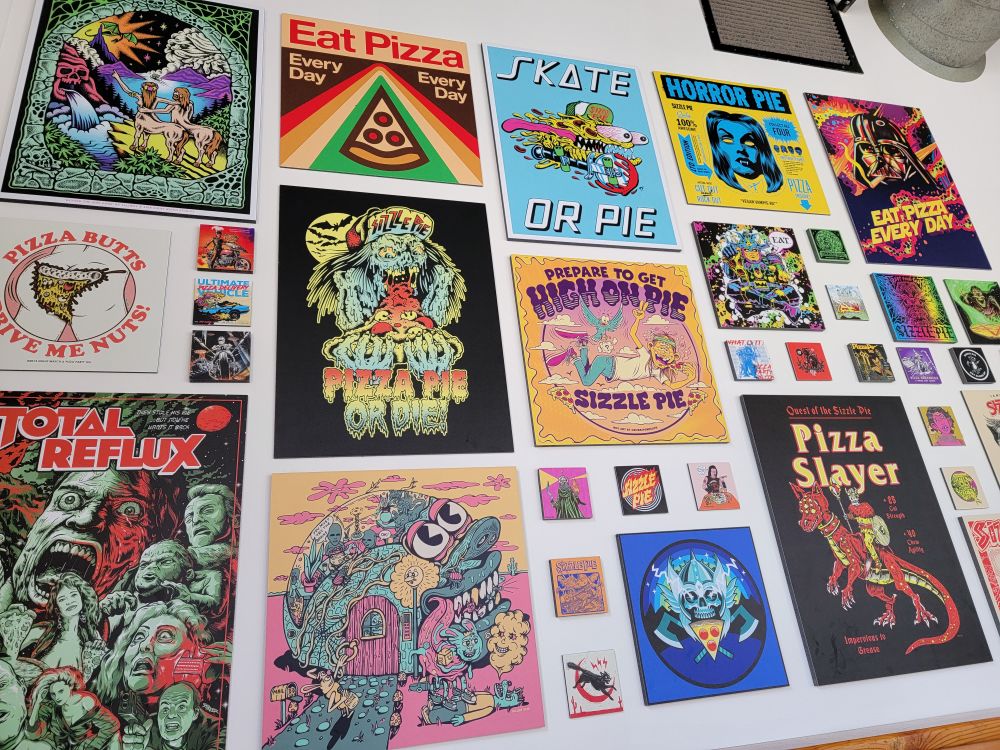

唯一的不同,大概就是逛完鲍威尔书店后,应孩子们的要求,我们拐去了斜对面的披萨店。

那家店生意很好,座无虚席,排队的人群一直延伸到门外。店里的装修也很有特色,墙上挂了很多劝人多吃pizza的漫画,而且一看就是原创。大概这家餐厅搞过漫画竞赛。

披萨的味道,对得起熙来熙往的流量。连我这正宗的中国味蕾,也被抚慰得相当熨贴。披萨底部烤得酥脆,上面的配料不咸不淡,一口咬下去,唇齿留香。

让我惊奇的是,一向挑食的蒋大核,竟然吃完了整整一片garden pizza。平常他只吃cheese pizza,极限就是在上面加几片pepperoni,而garden pizza上有青菜蘑菇等平常他避之不及的蔬菜。

这孩子,过往一两个月转变巨大,慢慢开始接受平常抗拒的很多东西,譬如进到冰激凌店,会乐意尝试不同的口味,有时喜欢,有时不喜欢。对于像他这种一根筋的孩子来说,遇见不喜欢的食物,浪费不是问题,他愿意尝试,就是登月般的一步。而但凡他有点开窍的架势,父母恨不得化身老奴,躬身作云梯,让他行得稳健。要知道,过往几年中,他从来只点巧克力口味的冰激凌,还一定要装在纸盒里,撒上糖霜。不然,就算你把滋味描绘得天花乱坠,也休想撬开他的嘴巴。

时隔一年重返俄勒冈,除了没有领到James,一切都好。