托儿所生活花絮(怀念亲爱的大弟弟)

1958年母亲被光荣下乡后才几天,父亲因为有条红内裤被打成右派,送进了监狱,母亲被从乡下叫回安顿她的四个2到9岁不等的孩子。母亲把我的大哥送到了安顺的外公家,把二儿子送到贵阳已有两个孩子的三叔家,把我交给当时住在老家三合院里的伯母,把弟弟送到住在同一条街上的远房奶奶家后,匆匆赶回乡下,继续接受共产党的考验去了......

1959年初,母亲终于结束了为期一年的党的考验,从乡下被招回县城了。

母亲从乡下回来后,到贵阳三叔家接回我的二哥,到安顺看望了我的大哥后,决定让他继续留在外公家。回到普定后,母亲把我,眯弟和二哥一起送进普定县唯一的全日制的托儿所里。

那时的普定县托儿所,是一个有一道大门,前后有堂屋,两侧有厢房,中间有天井,后面有个不小的空旷后院的庭院式建筑。那时能进托儿所的孩子,多是县委机关工作人员的子女,孩子不多,生活条件不错。

那是个全日制的托儿所,孩子们有专门睡觉的屋子,有饭堂,有自由跑动的空间,我至今都很清晰地记得在托儿所里那些有趣的笑话和故事。

托儿所的大门似乎永远严实地关着,孩子们从来不会想着要到前门去探究什么。通往后院的小门一直紧锁着,孩子们不时喜欢挤在通往后院的小门处,透过门缝窥视空旷的后院,然后互相恐吓着跑开。

在托儿所的日子里,记忆中只到过后院一次。那一天孩子们睡午觉时特别躁动。晚饭后,阿姨把所有孩子叫到后院的小门前,她打开一直紧闭的后院小门,带着孩子们走到杂草丛生的后院,然后悄悄离开了孩子们。天还没黑时,孩子们谁也不在意是否有阿姨,大家在后院随意跑动起来。有孩子跑到后院通往外面的门边,好奇地透过门缝向外窥视。突然一只大狗狂叫着扑到门板上,孩子们吓得拼命往后院小门跑去。没想到小门推不开,没人能回到前院去。大家挤在一起使劲推门,可发现门被从里面锁上了,透过门缝看前院,没人,阿姨们好像都走了。天渐渐黑了下来,孩子们挤在后门边呼叫阿姨,这声音让远处的狗叫得更凶了,处于高度恐怖中的孩子们终于大声哭了起来。这时阿姨才打开门,把孩子们放进屋里,命令大家站好,保持安静,然后大声宣布:

“以后谁不好好睡午觉,表现不好就到后院去!”

此后,孩子们午睡表现好极了,阿姨只需问一句“你们想去后院了?”屋子里顿时就会变得鸦雀无声起来……

在托儿所这一天的经历是极其恐怖的,这对我的影响一定不小,很多年后我都特别害怕狗叫也特别害怕黑夜,相信与儿时受此惊吓有关……

在托儿所吃饭时,我和大弟弟跟其他孩子一样,称二哥为“大霸王”,二哥和其他孩子一样,称我为“二霸王”,称眯弟为“三霸王”。

那时托儿所的孩子们吃饭的碗,是用印有不同图案的洋瓷碗。我记得二哥喜欢飞机图案,我喜欢苹果图案,眯弟喜欢猴子图案的碗。开饭前,孩子们要排队拿碗,带有这三种图案的碗各只一个,托儿所的孩子们无论谁拿到我们喜欢的图案的碗,都会争先恐后地呼叫着送到各“霸王”手里。孩子们拿到碗后,会到饭桌前坐下,背着手等阿姨们把饭菜分发到自己的碗里。阿姨下达“吃饭”口令后,孩子们才开始吃饭。记忆中被叫“霸王”,是在孩子们开始拿碗准备吃饭和开始吃饭后。跟二哥一起在托儿所的时间不多,因他很快就上小学去了。在托儿所除了留下孩子们呼叫他大霸王和偶尔有孩子进贡大块的豆腐或肉给他,他有时会“下令”把“贡品”给二霸王或三霸王的记忆,再没其他了。至今我仍无法搞清楚的是:那时的孩子是从哪儿学到“霸王”称谓,怎么学会把大块的肉或豆腐进贡给霸王的……

在托儿所,孩子们吃完饭后就得睡午觉,孩子们大多不会很快入睡,没有阿姨看管时,大家会躺在床上唧唧咋咋地说话,有的甚至会下床跑动,直到看到巡视的阿姨,才会迅速安静下来并赶紧闭上眼睛。

在托儿所,我和眯弟的床一直是靠窗排在一起,为避免孩子们睡觉时说话,阿姨们要求孩子们不能头对头地睡。晚上睡觉时,眯弟在阿姨离开后,喜欢爬过来跟我头对头地睡,有阿姨来时我们会装睡着,不少时候装一会儿就真睡着了。有时候阿姨离开我们还没睡着,这时眯弟会伸手轻轻抓抓我的头,要我给他讲“故事”。那时我能给眯弟讲的“故事”就是不断重复我们在托儿所的生活,诸如“有三个人,他们叫‘大霸王’,‘二霸王’,‘三霸王’,大霸王喜欢飞机的碗,二霸王喜欢苹果的碗,三霸王喜欢猴子的碗”之类。通常我会不时停下来,眯弟没动静后我就不继续说了。

有一天眯弟一如既往地爬过来,伸手碰碰我的头,我习惯性地开始给眯弟讲故事,还习惯性地不时停下来看看他是否还有动静。这次眯弟没像往常那样很快就没动静,而是我一停下来他的手就开始伸过来碰我的头了。于是我一直讲一直讲,一边讲一边叫“眯豆,眯豆”,到我自己讲什么都不知道时,才发现眯弟已经睡着了……

在托儿所时,女孩子们的头发都是阿姨给梳理,我时常看阿姨给女孩子们梳辫子,很想也给别的女孩编辫子。托儿所里有一位年龄跟我差不多,名叫顾鸥的小女孩,因我们的母亲相识,我俩玩得很好。她有两根漂亮的又粗又长的辫子。有一天,阿姨忙着给别的女孩梳头,我悄悄拿了把梳子,把顾鸥叫到没人坐的小椅子前,让她面对着我坐在椅子上,然后站在她面前给她梳头,欣喜地为她辫了两跟辫子。顾鸥的两根辫子在脑门上吊着,她像平时那用手把辫子往肩后挪,可辫子不到肩后去了。

我跟着她向还在给女孩子们梳头的阿姨跑去,听见她有些迷茫地告诉阿姨:

“阿姨,我的辫子不到后面去了。”

阿姨看了一眼顾鸥,笑得弯下了腰。阿姨一边笑一边问顾鸥:

“谁给你梳的头?”

“她。”顾鸥指着我说。

看着我和顾鸥迷惑不解的样子,阿姨又笑得弯下了腰。我看见阿姨一边笑一边解开顾鸥的辫子,站在顾鸥背后给她梳辫子。若干年后我才明白,原来我把顾鸥的两根大辫子辫到她额头上去了……

托儿所生活留下的记忆不多,何时开始何时结束无从准确知道,但在托儿所的生活花絮,清晰地留在我人生的记忆里。

记得有那么一天,托儿所的孩子们都集中在天井里,田阿姨给了我和眯弟一块方格手绢,让我们一只手捏着一个角,阿姨们开始给孩子们分发糖果。记忆中这是最后一天在托儿所,此后再没有关于托儿所生活的记忆了。

大弟弟離開他所愛所牽掛的一切整整六年了,我從未停止過對他的思念......

大弟弟只比我小15個月,上高中前几乎都跟我一樣高,他從來不叫我姐姐,我相信是因為在老家三合院裡,從來沒人叫我姐姐,哥哥和堂兄弟們都叫我“小平“,大弟弟自幼就跟著大家叫我”小平“,我們都已經習慣成自然了......

上中學以後我曾告訴過大弟弟應該叫我姐姐,因我注意到好朋友運嵐的弟弟們都叫她姐姐,可是大弟弟沒有叫姐姐的習慣,一直沒叫......

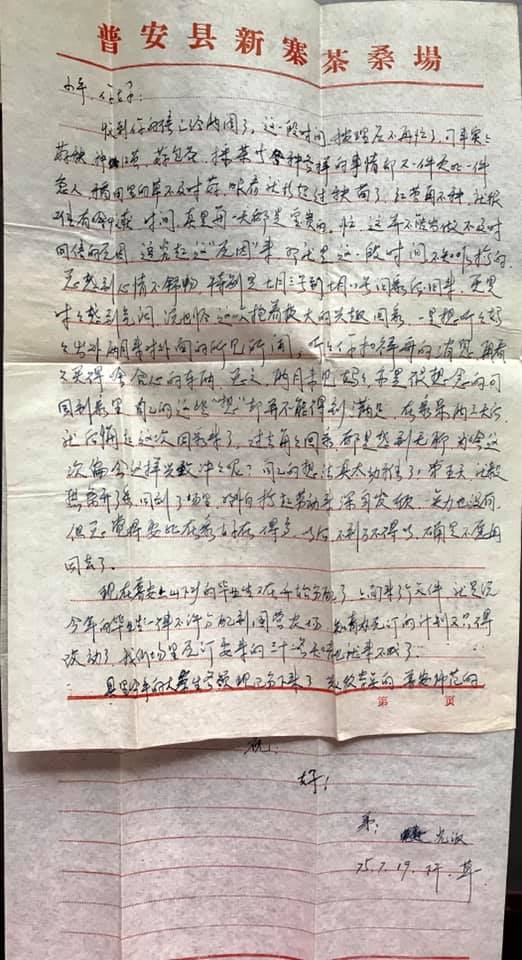

大弟弟上高中後,很快就比我高出近半個頭了,上山下鄉當知青一個半月後第一次回家,竟然比我高了近一個頭!從此,我沒再要求他叫我姐姐了。當知青後他給我寫信用「小平」開頭,落款為「弟,光諏」......

直到我們準備上大學前,因不想被人误以为我是妹妹,才認真地對媽媽說:...

“瞇豆(大弟弟的小名)應該叫我姐姐”。

媽媽為此特別與大弟弟談了一下,告訴他應該叫我姐姐,他答應了。沒事時我常提醒大弟弟:

“叫姐姐。”

大弟弟會笑著說:

“姐姐,行了吧?”

可有事有話要說時,大弟弟又習慣性地“小平,小平”起來......

但,我們上大學後,大弟弟給我的信就開始用「姐」開頭了。他請在重慶上大學的同學轉交他为我買的連衣裙時,不僅給我的簡信上叫姐,還特別告訴他的同學這連衣裙是帶給他姐姐的了。見面時大弟弟還是習慣性地叫「小平」,寫信時,到一直用「姐」開頭,落款也改為”咪豆“了(媽媽說應該是眯豆,這是她的同事們給大弟弟的渾名,因為他小時候喜歡笑,笑起來眼睛眯得像豌豆角)......

如果大弟弟還在,我們一起寫故事該多好......

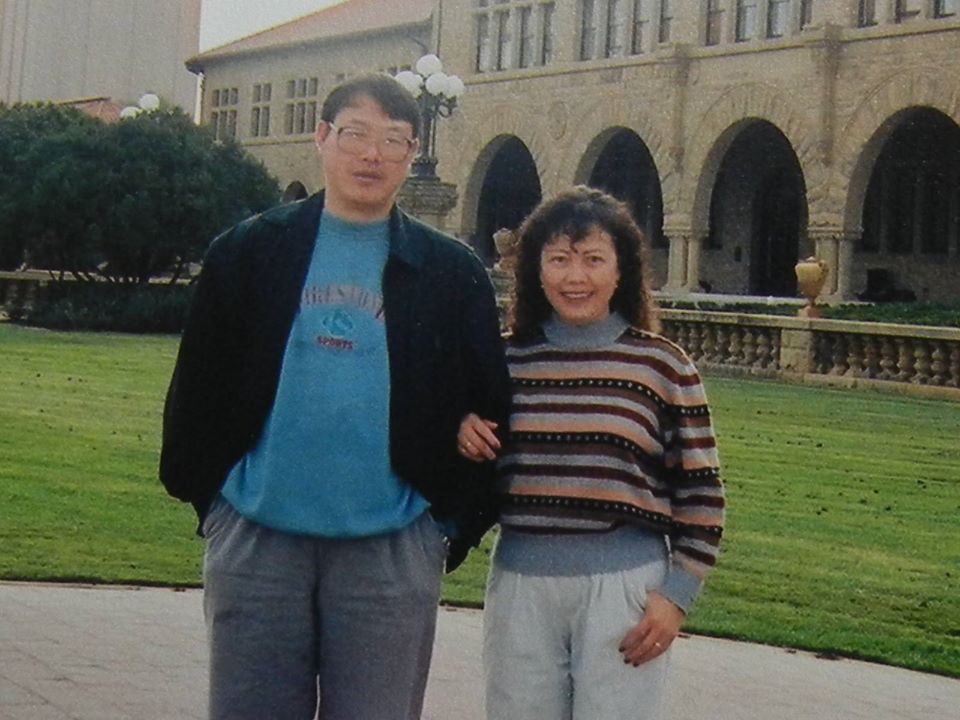

2002年与大弟弟在斯坦福大学校园散步时留影