几本日历催出了无数眼泪。

今年年初,26岁的海樱无意间发现了去世8年的爷爷,留下的整整12本日历。

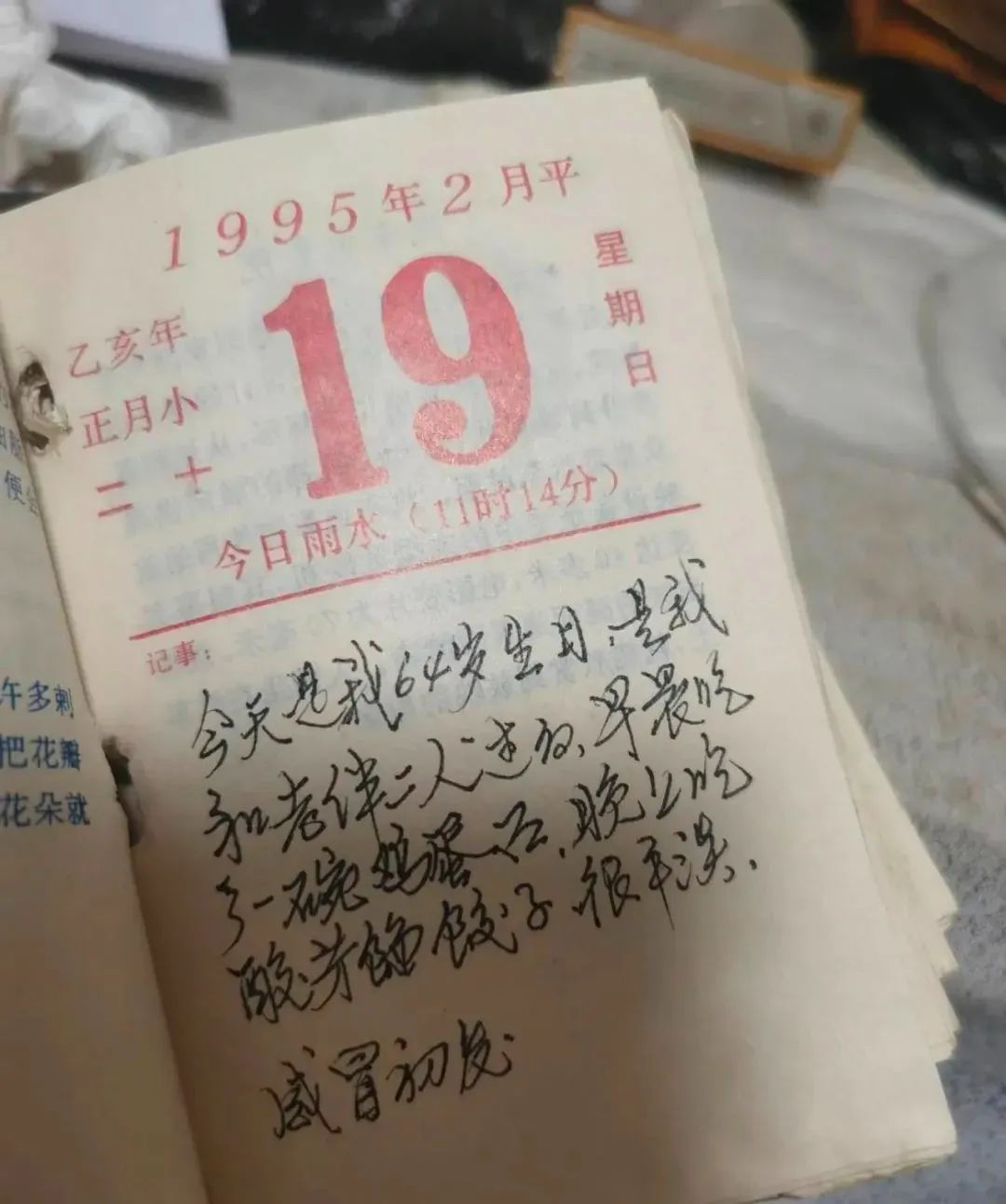

最早的一本是1990年,最近的是2014年。日历上记录着爷爷在世时的当日琐事。从最开始的“领粮本”,到后来的“64岁生日”,中间还夹杂着许多句“问海樱情况”。

海樱一页页翻阅着这些日历,像是重走了一遍爷爷的人生。

海樱拍下这些日历上的文字,在社交平台上引发了上万次点赞,几千条评论中,网友们争相回忆着自己的祖辈。

我们尝试着联系了更多的年轻人,去回忆与祖辈有关的故事,发现普通人的人生也是一条波澜壮阔的长河。

在成为我们的祖辈之前,他们是他们本身,他们留下的旧物,是一个时代的投影,也是一个时代的落幕。

以下是这些年轻人的讲述。

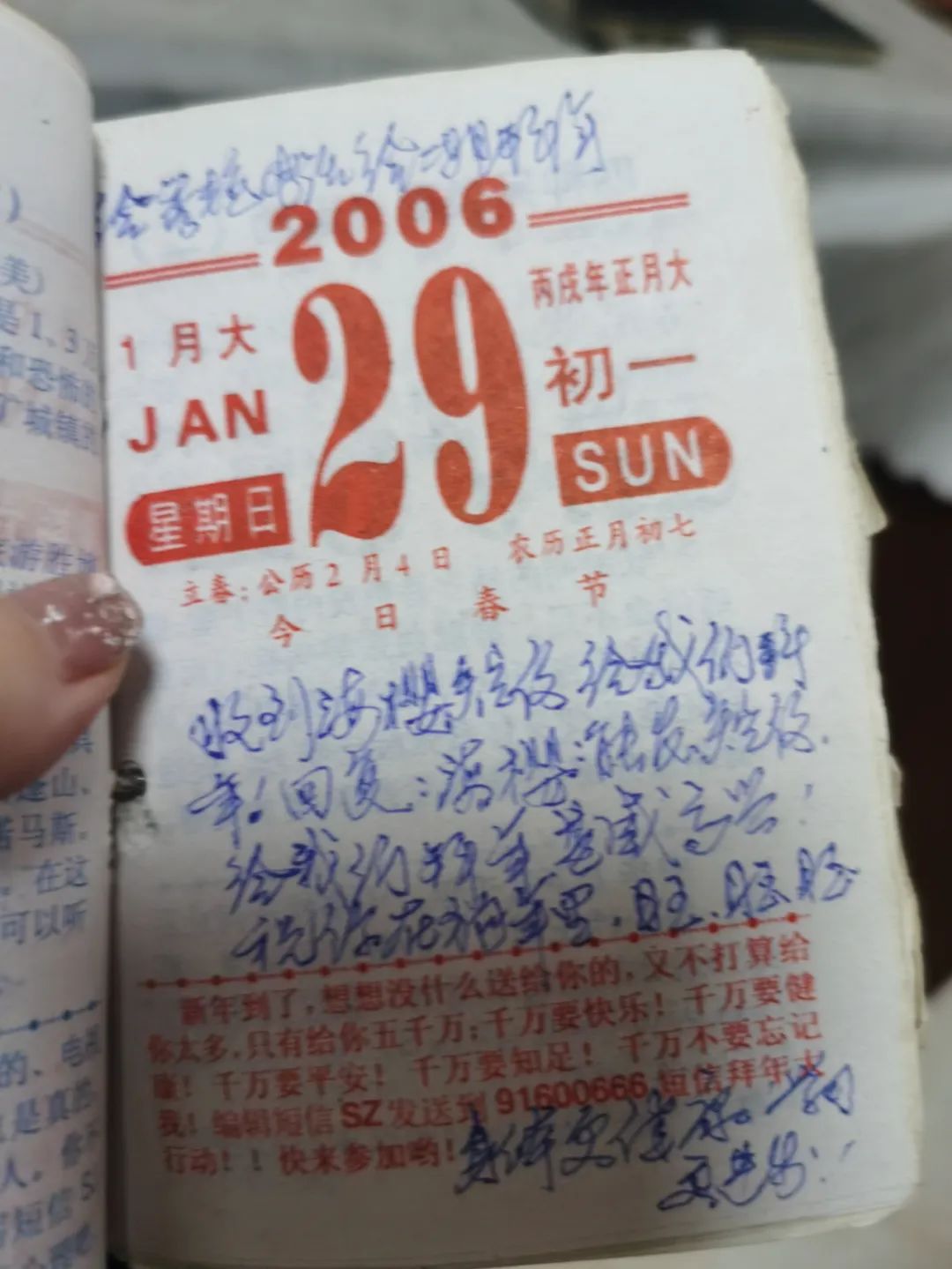

2023年,奶奶去世之后,长辈们整理奶奶的遗物时,我才得知这些日历存在的。日历一共有12本,装在一个袋子里,破旧泛黄。其中有几本已经散了,被长辈们用线又串了起来。日历的内容像是爷爷的备忘录,记录着他当天发生的事情:今天去了哪里,买了东西,物价多少。还有些内容是名句摘抄,或是对儿女的挂念:给谁写了信、去了电话,谁今天要来看他。1991年的某一页上,爷爷写到:“交换粮本,上年结转70.5公斤。”我很好奇,原来到了90年代还有粮本这类的东西。1992年,他记录下了自己的退休:“去蒲城队部办退休手续。”也是在这本日历上,他写他的家乡:“东北老家来人。”我才知道他始终牵挂着故乡,但这些情感,爷爷从未对我提及。在我的印象中,爷爷永远是一副开心的样子,似乎没有烦恼。每年过年的时候,爷爷会问爸爸什么时候回去,到了那天,爷爷提前一两个小时就在院子里转,有时会远远地迎出家门,看到我们的车来了,他就走在前面,领我们回家。他还会将整条烟的外包装留下来,就在那个硬纸板空白的内面,写下过年这几天的菜谱。在日历中,我却看见了爷爷的担忧、坎坷、痛苦与无奈——他只是擅长内敛,没有对儿女表达出来。“今天是我64岁生日,是我和老伴两个人过的。早晨吃了一碗鸡蛋面,晚上吃酸芽馅饺子,很平淡。感冒初发。”因为我们家并没有过生日的习惯,包括我父母、我个人,几乎都不会庆祝生日,我把这几页日历给家里的长辈看,大家看过之后,十分后悔,觉得疏忽了老人的心情。我才意识到,爷爷奶奶的生活很简单,没有我们如今这么丰富,更多的时间就是在回忆过去的事情,以及想念儿女。但时间已经过去,他没有留给我们补偿的机会,只留下了无数心酸与悔恨。奶奶去世之后,我在社交账号上写下一行字:“爱与遗憾总是交错存在。”1997年,我出生之后,因为父母工作忙,奶奶来西安照看我,爷爷一个人住在咸阳。在我的记忆中,他们就是世界上最和蔼可亲的老人形象。爷爷时不时会来看我,他有一个复古的皮包,每次打开这个皮包,里面都是他带给我的好玩的、好吃的。我上学之后,奶奶就回了咸阳,我们时常会通电话,但我能感觉到爷爷奶奶在电话里的小心翼翼,似乎唯恐这通电话会耽误我的学习。那些没有说出口的关心爱护、操心担忧,就被爷爷写在了他的日历中。从1997年开始,爷爷的日历中出现了许多次“问海樱情况”、“给XX通电话问何时去看海樱”、“给海樱电话问情况”。2006年春节,爷爷在日历里记下了一长段文字,把这一页的空隙填得满满当当。“收到海樱短信给我们拜年!回复:海樱能发短信给我们拜年,(字迹模糊)高兴!祝你在狗年里,旺,旺,旺,身体更健康,学习更进步!”

我能从这段文字中体会到他强烈的开心。相似的场景还有,我曾经用零花钱给爷爷奶奶买了两顶帽子,收到帽子之后,他们迫不及待地戴上,拍了一张照片,这张照片我特别喜欢。此前,我和爷爷也曾有过书信交流,那时候我还小,写得很短,爷爷都认真地给我回信。后来爸爸告诉我,爷爷其实把我给他的信都好好地保留着,现在都在我爸爸手里。2012年,爷爷给我写了最后一封信,信的开头是:“你是我们的好孙女,我们永远爱你。”直到我在翻这些日历的时候,我真的感觉我好像进入了一个平行时空,爷爷奶奶在这一天做着日历上记录的事情。我一边看,一边不自觉地流眼泪,我甚至能想到爷爷坐在书桌前,用什么样的姿势、什么样的心情去写下这些话。到现在,我还没有看完这些日历,我希望我慢慢地看,也希望他们能这样陪着我,再久一点。

我的奶奶叫妹零,与“招娣”的含义几乎相同,是希望不再有妹妹的意思。记忆中,我第一次在奶奶口中听到她自己的故事,是在一个原本惬意的午后。那时我上小学,和奶奶、堂妹坐在院子里择花生,奶奶突然对我们说:“一定不要跟男孩子玩,男孩子很坏。”我很好奇奶奶为什么要这么说,在我的询问声中,奶奶开始讲她的人生。具体的记忆已经模糊,她只记得那时候打仗,她的姐姐拉着她的手往外跑,奶奶当时也就三四岁,她的姐姐已经十几岁了。她们遇到了一个男人,说可以收留她们,但没过几天,她就发现姐姐不见了。后来,她被拐卖到好几个地方,到她有清晰的记忆的时候,已经到了我们现在的城市,在大户人家家里做小丫鬟,吃剩饭,时常挨打。她对我说,有几个当时和她一起做丫鬟的小姐妹,都没有挺过来,我再追问具体细节,她只说:“女孩子那时候稍微长得好看一点就会被欺负,不丢命已经很幸运了。”就这样简单带过了那些苦痛。奶奶只记得自己叫妹零,后来上户口,她把打工那家人的姓放在名字前面,出生日期那栏填了1935年生人。但据我观察,奶奶的年纪应该比户口本上还要大一些。奶奶19岁时,和我爷爷结了婚。两人相识时,一个是丫鬟,一个是长工,奶奶流落他乡,爷爷无父无母,后来两个人互相扶持,分到了田地,靠务农养活了这些儿女。我与奶奶相遇时,前尘往事都藏进了她的皱纹里,已经是白发苍苍的模样了。我小时候是讨厌我奶奶的。我觉得她和我有仇,总是在折磨我。每天早上六点半,她准时来叫我起床,然后再去买菜,买完菜回来也就七点钟,看我还在赖床,她就会一直叫我,直到我烦不胜烦,穿好衣服起来,她才会回家。她还很抠门。我记得那时候她去买早饭,我妈妈给她钱,让她帮我带杯豆浆,她反口就说我:“喝什么豆浆,你不能喝水吗?还能省下一块钱。”但我记忆更深刻的是,我上高中时,因为我们城市比较落后,妈妈想送我去另一个城市上学,要交一大笔择校费。很多亲戚都劝我爸妈,说女孩子没必要在读书上支出这么多,类似这样的话,奶奶却从来没有说过。她经常和我说的一句话是:“你一定要努力读书,去更远的地方认识更好的人,不要留在这个小地方。”年纪渐长,我开始慢慢了解她,也开始试着去理解她的选择,品尝她的苦痛。她确实很节省,87岁时还在打零工,接工厂里的散活,给人粘假花,粘一个也就赚几分钱。我们小辈都很不理解,因为她有养老金,子女们每个月也都会给她几百块钱,不明白她为什么要费这份苦,一天也就赚十几块钱。同时,我也清晰地记得,我们家建房子时,我爸爸试探着问她有没有多余的钱可以借,她二话不说拿出了十万块。之前我们坐在一起,她会问我的近况,夸我长胖了,有肉了。但从那一年开始,她总长时间坐在沙发上发呆,不看电视,也不听别人聊天,包括她和我们聊天时,在短短的十分钟之内,她会重复三四遍同样的问题。我有时会想,像奶奶这样不会写字、很少拍照的老人,当时间流逝,我们也模糊了她的过往,她是不是就真的像从未在世上存在过一样了。2022年底,奶奶得了新冠,她的身体迅速垮了下来。她走不了路了,仅仅站起来就已经很吃力。她越来越沉默,说话和清醒的时间也越来越短,只能靠爷爷和子女们轮流照顾她。我听家里长辈讲,奶奶病情严重的那段时间,儿女们睡在外面的床上,每到深夜,经常会听见爷爷喊我奶奶的名字。他喊她“妹零”,摸她的手冷不冷,一直喊到妹零睁开眼睛,他再哄她接着睡下去。

我觉得那个年代的大学生,现在要不在搞研究,要不也该赚大钱,但我姥爷怎么看都是一个很普通的小老头。他住的是五六十平大小的老房子,自己还在小院里种菜吃,我妈小时候换下来的衣服也要留给我小姨穿。直到有一天在他家的饭桌上,我姥爷喝高兴了,开始聊自己的故事,我才知道,他不仅仅是大学生,还是村里唯一的大学生。三木姥爷年轻时

1941年,姥爷出生在河北石家庄正定县底下的一个村庄。上学的时候,老师给别人出10道题,给我姥爷出20道,他都能在规定时间范围内全部做完,甚至全对。那时候,几个村周围也就一个小学,姥爷告诉我,他要每天天不亮起床砍柴、做饭,走一个半小时的路去上学。“当时都是这么上学的,也没啥苦和累的。”他这样说给我听。我反正觉得很不容易。不过,就算是这么艰苦的条件下,他依旧考上了当地最好的初中,后来,又考进了最好的高中,一路顺风顺水。就没曾想,报志愿的时候,出了意外。因为家里成分不好,他想着能去铁路上班就行,根本没敢报南开大学,但他班主任觉得他有这个实力,偷偷给他改了志愿。后来,姥爷迟迟没收到录取通知书,以为自己落榜了,直到老师找到他,告诉他已经被南开大学录取了,通知书在学校,姥爷很吃惊,说我没报啊。1960年,19岁的姥爷,进了大学校门,学的是物理相关专业。再到毕业之后,他被下放到了辽宁本溪,工作是烧锅炉。这工作又脏、又累,每天早上要去拉那么沉的煤炭,他做得不爽。于是,他就被调去看大门了,和所学的物理专业还搭点边,看的是电子局的大门。平反之后,他被调去了科研所,再之后,他考上了高级工程师,又参加了单位的继续教育,在辽宁大学进修了英语和计算机,最后被调到了本溪电子工业学校,当了老师。但在我的记忆中,我姥爷真挺朴实无华的,因为我印象中他就已经退休了,平时,他就喜欢自己在家写字,订报纸、看报纸,家里报纸的边缘上都有他的批注,字特别好看。小屋里有一个非常小的台灯,一个还得调天线的电视,有一堆刻着字的小葫芦,各种老的电器、老的放大镜……在我看来都稀奇古怪的小玩意儿,保存得特别好。

但后来这些东西都没了,因为姥爷搬去了大连,原先的这些东西也就只能在记忆中找了。对了,去年过年的时候,我有让他在我的平板电脑上给我写个对联,我说你随便给我写个字儿吧,他就给我写了“勤奋”两个字。这字还挺好看的,因为电容笔掌控不好力度,我姥爷还研究了好半天。

我小姨在大连教书,再加上姥姥身体不大好,大连相对暖和一点,正好他们的老房子拆迁了,他们犹豫了很久,答应了女儿们的劝说。姥爷本来就不爱说话,也不怎么社交,之前在本溪还有几个老头朋友可以一起下棋,到了大连就没啥同龄人和他唠嗑了。2018年,我上高三那年,姥姥去世了,姥爷就更孤独了。他每天早上五六点起床,下楼溜达一圈,买点菜,中午吃完饭必须要午睡两个小时,然后开始写字、听收音机,晚上八九点就睡觉。前几天,我也尝试问姥爷的人生故事,他给我回了消息,说自己很平凡,没什么值得讲的,哪怕我们都觉得他很厉害。他就是这样一个人,其实有很丰富的感情,但是很少外露。我很少听他抱怨,也没有听他提过什么事情特别高兴,只是在细枝末节中,窥见几点他没能藏好的情感。比如我姥姥去世之后,他把头像换成了一朵白玫瑰,之前他一直都是风景照。还有河北疫情挺严重的时候,我妈说,姥爷看完新闻,把自己关进房间里,偷偷地哭。姥爷给三木的回复

姥姥长得很富态,大眼睛,大圆脸,笑起来门牙上有一道缝,不过现在补上了。我和姥姥长得就很像,但她的脸要比我圆一点。姥姥出生在1943年,太姥爷是乡里的供销社主任,有三个孩子,姥姥是老大。但我姥姥小时候,不幸得了小儿麻痹症,一只腿长,一只腿短,身有残缺。因为这个病,她失去了许多机会,生活也蒙上了一层酸楚。求学时,她家中条件不错,完全供得起她念书,但因为当时考高中要体检,她无奈在初中就告别学校。之后,她在村里的幼儿园当老师,后来因为结婚,她又失去了这份工作。结婚那年,姥姥已经二十六、七岁了,我姥爷比她还大两岁,至于他没结婚的原因,是太穷。我姥爷兄弟姐妹多,五个兄弟、三个姐妹。他的爸爸在他很小的时候就去世了,只靠妈妈撑着这个家,还要供着我二姥爷念书,家庭条件可想而知。再之后,姥姥在六年内生了三个孩子,也就没有再去工作了。姥姥的小账本

姥姥家有一处果园,以前种葡萄,后来还种过桃子、草莓。果园离她家不远,也就几十米,我走到那里可能一分钟都用不到,但姥姥要搬着小板凳,慢慢走过去。她和姥爷两个人,就靠着侍弄果园和种地,拉扯大了三个孩子,我大姨还考上了中国石油大学,现在在外地工作。同样在外地工作的还有我舅舅,所以妈妈会每个周末都带我回姥姥家,她有时要加班,那我就自己回去,每个周末都得回去。也许是姥姥家的饭格外好吃,也许就是没有原因,我就是想去找姥姥。如果让我形容姥姥的话,那她就是最亲切的老太太,也很有领导能力,大家都很喜欢她。因为姥姥腿脚不方便,出不了远门,走个三五十米都要费很大的力气,她们家每天都会有很多人去串门,和她聊天。过年的时候,她们村里会发一些米面粮油,她的邻居们都会在领东西时,问一下我姥姥有没有来领,如果没有领,邻居们就会替她领了再送到她家去。村里发的东西不少,姥姥就觉得挺麻烦大家的,每年从我大姨家回去,就会带一些特产,每家每户都送一些,也是感谢邻居们帮自己看着家。我上初中的时候,妈妈突然接到一个电话,说姥姥被救护车拉走了。后来我才知道,是她邻居家的爷爷在打花生(用机器把花生壳去掉),姥姥去帮忙。突然,那个机器倒了,压在了邻居爷爷身上,机器很沉,我姥姥死命地往外推这个机器,然后有三根手指头全部被这个机器搅断了。她现在右手的食指、中指和无名指都是缺的,我还挺难受的。2019年左右,我姐姐考完研之后,给姥姥画了一个手机的使用手册,非常详细,图文并茂。姥姥因此学会了视频通话,现在,我感觉她每天手机视频不断。她和她的孙辈们,和我妈妈、大姨、舅姥爷,包括和她的邻居,经常通过手机聊天。我是在去年九月份来的杭州,始终保持着每周和姥姥视频两到三次的频率,每次几乎一个小时。我们有很多话聊。我会和她分享我的工作,我今天又去哪儿玩了,她就和我讲各种亲戚的事情,或者村里其他人的八卦。如果我不喜欢听她口中的故事,我就很直白地说出来,我姥姥也就不会再讲了。我们的相处实在是太日常了,好像每件事我都能记得,如果非要挑一件出来讲的话,又没有什么太深刻的,不知道会不会打动人。

我小的时候,爷爷奶奶和我们住在一个院子里,我是在爷爷跟前长大的。

我本认为对他十分熟悉,但为了佐证我脑海中那个模糊的形象,我找到了我的哥哥姐姐们,请他们为爷爷“画个像”。最年长的堂姐告诉我,在她小时候,爷爷每次从他的小理发店回来,都会给她带一包小零食,不贵,也就几毛钱,但几乎每天都会有。姑姑家的表姐说,她每次去姥爷(按照她的叫法)的理发店,姥爷带的午饭都是煎饼卷鸡蛋。表哥也记得,理发店门口还挂着一根竹竿,上面拴着一块红布,随风摇曳,那就是理发店的招牌——他在姥爷身边长到5岁。他补充道,姥爷的顾客通常都是男性老人,发型要求都是光头,姥爷每次都赠送刮面服务。年龄最小的妹妹努力回想,对我说,她记得爷爷最爱听戏曲,有个小收音机,经常搬着小马扎,坐在村里的大路旁听戏。我和爸爸说我想记录下爷爷的故事,爸爸说:“你要是四年前写这个文章就好了,让你爷爷亲口和你说。”按照我们当地的习俗,他理发的工具、穿过的衣服、读过的报纸,都随着他的离开,一起抵达另一方世界。于是,我和长辈们聊了聊曾经的故事,试图拼凑起爷爷的人生。爷爷的爷爷是个行商,挑着担子来这个村卖货,后来在此娶妻、安家,生了三个儿子,再往下,是七个孙子。儿子们有出息,铺子开到了朝鲜,钱汇到家里,家里就一点点置办田地。到我爷爷长到十几岁,家里的田被瓜分,他的父亲因此身亡,他离开老家,去了青岛学徒,学的是理发的手艺。1958年,他的其中一位嫂嫂给他说了门亲事,这就是我的奶奶了。奶奶原先家中是开旅店的,父母迎客忙,她要照顾弟妹,没轮得着上一天学。21岁时,她经人介绍,到青岛结了婚,但因为户口被人落回了老家,她无奈返回老家生活,只偶尔去青岛探亲。那是1959年,没过多久,大跃进的风吹进了这个小村,奶奶一个人拉扯着闺女,赚不到公分,也就吃不饱饭。奶奶说,大姑还不记事时,两个人实在饿得没办法了,还托人给舅爷爷捎了句话,说,你姐姐在X村,快要饿死了。舅爷爷赶忙来接她俩到自己工作的地方,奶奶提起当时的场景,说自己一口气吃了两个一斤半的馒头和三碗大白菜——“就饿到这个程度”。六十年代后期,青岛公司号召青年工人下乡支援,我爷爷主动举手,说想回老家。爷爷有理发的手艺,在干活之余,他每给生产队的人剪一个头发,能额外拿到2公分。到了年前,他就在街边支一个理发的摊子,给人剪头发。八十年代,他在邻村租了个几平米的小屋,挂上了红布条,到我有记忆以来,小理发店几经易址,定址在了我的幼儿园不远处。爸爸告诉我,那时我上学放学,都是跟在爷爷身后,说着话、唱着歌,爷爷挎着他装午饭的小提篮,我就背着我的小书包。爷爷不会骑自行车,去理发店要走十几分钟,到了后来,这个时间被一点点延长,他会随身带一个小马扎,走累了,就坐下歇一歇。理发店并不赚钱,他剪头发最多只收2块钱,但他始终坚持开着,一直到他75岁。我记得爷爷永远干净的衬衣。在农村的街头,他坐在一群老头中间,我离得老远就能一眼认出他。还记得经常上门的赤脚医生。每次挂完水,爷爷枯瘦的手背上会洇出大片的红色,因为他体内缺少凝血的血小板。我记得他家里浓郁的中药味。他给自己煎药,给奶奶煎药,有一次伯母生病,没有时间煎药,爷爷和伯母说:“我来给你煎,你每天来这里端回去喝。”我也记得放在他脚边的小收音机,吱呀呀唱着戏曲。每次奶奶唠叨,爷爷从不回嘴,只默默调大收音机的音量。2019年,我在一家金融机构实习,工作内容是打电话推销公司的理财活动。

那时他精神还好,我和他说工作好难,老被人当骗子骂。爷爷和我说了很多话,具体内容我已经记不清了,只记得大概的意思:“不必抱怨,咱们问心无愧就好。”3月份,我在公司接到了爸爸的电话,电话里他对我说:“放下手里所有的事情,抓紧往家走。”但我还是没有赶上。我冲进家门的那一刻,他已经闭上了眼睛。我是一个热衷于更新社交头像等信息的人,但我很少更换我的个性签名。

*除特殊标注外,图片均由受访者提供