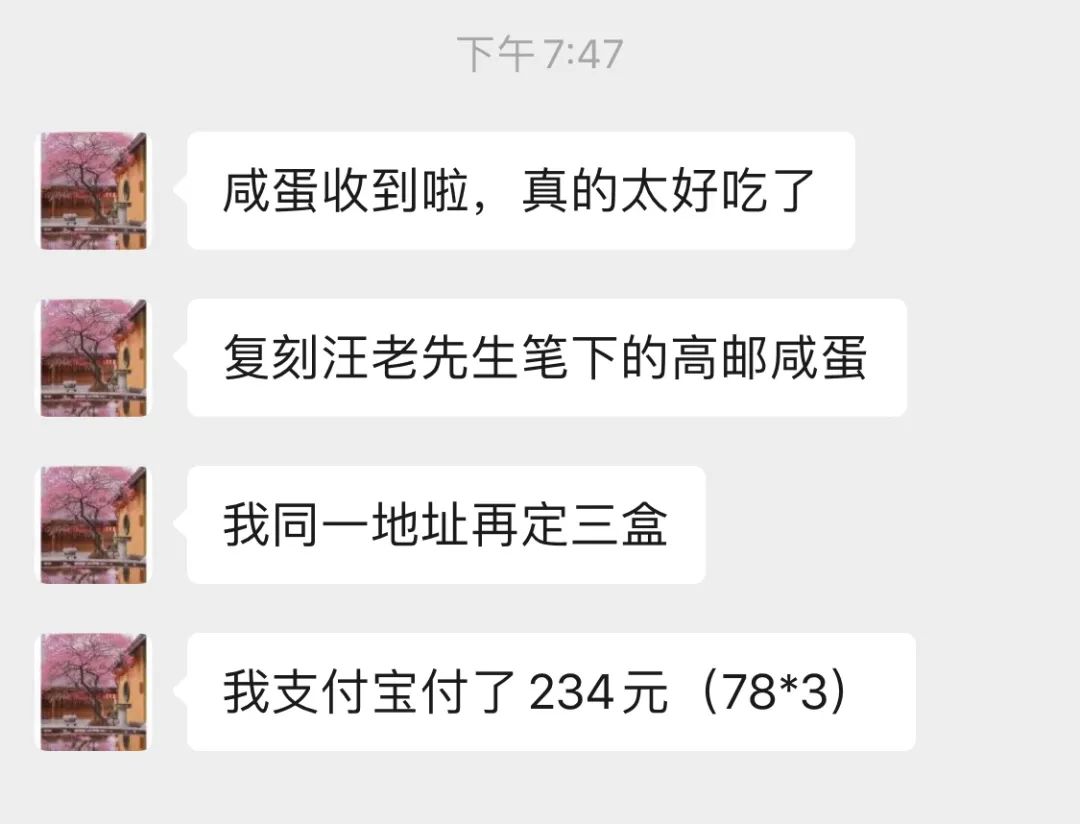

端午节快到了,送给父母和亲人一份汪曾祺笔下的高邮鸭蛋,寄托自己那份最具有中国味道的思念。

“筷子头一扎下去,吱一红油就冒出来了。”

购买鸭蛋小龙虾添加客服微信ewc008

购买鸭蛋小龙虾添加客服微信ewc008

要说这几天刷屏朋友圈、霸榜热搜的,还要数五月天演唱会。而这也是疫情后鸟巢迎来的首场开唱,压抑了太久的夏夜终于在音乐的催化下重回躁动。两周双主题6场演出,每场汇聚近十万人次。

尽管阵容如此之大,仍旧一票难求,大批没抢到票的粉丝齐聚场外。

会场里盘旋着万人合唱,会场外上千歌迷也和着从内场传来的模糊音乐声放声嘶吼着。 似乎,每一个人都要把这属于青春的印记烙得再深刻些。

似乎,每一个人都要把这属于青春的印记烙得再深刻些。于是,又一夜万人空巷。

如此感召力,五月天究竟有什么魔力?

曾有人说五月天就像一群乖乖学长,永远会安安静静地站在前方最耀眼的地方向我们发出同行的邀请。五月天得以在这么多人的青春里占有一席之地,是因为他们比任何人都要像那个平凡普通的我: 在阿信出生以前,家里的唱片行就倒闭了,遗留下的旧唱片陪伴了他整个童年。阿信觉得音乐比课本有趣多了,就报名了学校的合唱团。从那以后,母亲也不再放任他玩音乐,只让他专心学习。阿信苦闷在心,觉得读书这种事就是人生到世上来还债的。成绩不好的阿信,还是依靠着多年学画的功底上了台湾一所很好的高中。可上了高中的阿信,仍旧对学习毫无兴趣,成天混在学校的吉他社里。他的书包里,常年不见书本,只有活页夹——上面密密麻麻的全是乐谱,这是他上学的最大动力。

在阿信出生以前,家里的唱片行就倒闭了,遗留下的旧唱片陪伴了他整个童年。阿信觉得音乐比课本有趣多了,就报名了学校的合唱团。从那以后,母亲也不再放任他玩音乐,只让他专心学习。阿信苦闷在心,觉得读书这种事就是人生到世上来还债的。成绩不好的阿信,还是依靠着多年学画的功底上了台湾一所很好的高中。可上了高中的阿信,仍旧对学习毫无兴趣,成天混在学校的吉他社里。他的书包里,常年不见书本,只有活页夹——上面密密麻麻的全是乐谱,这是他上学的最大动力。 在吉他社,阿信遇见了怪兽。听怪兽聊起参加吉他社,父亲也很支持,觉得儿子有个兴趣爱好是件好事儿。可后来,怪兽执意要把乐队当成饭碗,怪兽的父亲有些生气,警告怪兽不要再和阿信他们交朋友。怪兽只沉默了一小会儿,回了父亲一句:“阿信很有才气。”

在吉他社,阿信遇见了怪兽。听怪兽聊起参加吉他社,父亲也很支持,觉得儿子有个兴趣爱好是件好事儿。可后来,怪兽执意要把乐队当成饭碗,怪兽的父亲有些生气,警告怪兽不要再和阿信他们交朋友。怪兽只沉默了一小会儿,回了父亲一句:“阿信很有才气。” 刚加入吉他社那阵子,阿信和怪兽两个人分明还互看不顺眼,彼此总是会在暗中较劲儿。后来,机缘巧合两人在一场活动中相熟,聊起音乐也是越来越投机。索性活动结束那天,直接住到怪兽家,聊了一整个通宵。

刚加入吉他社那阵子,阿信和怪兽两个人分明还互看不顺眼,彼此总是会在暗中较劲儿。后来,机缘巧合两人在一场活动中相熟,聊起音乐也是越来越投机。索性活动结束那天,直接住到怪兽家,聊了一整个通宵。

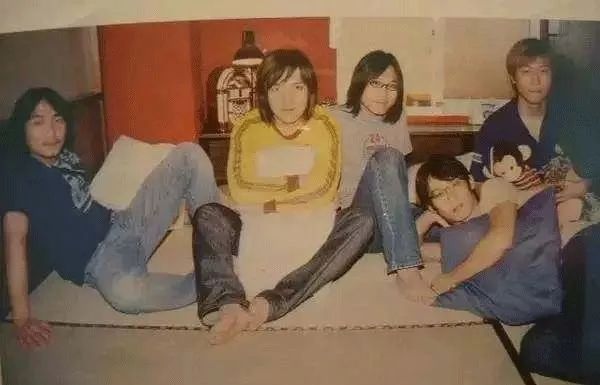

高二那年,他俩靠着对音乐的执着和才气,被选中为吉他社新一任负责人。两个人把社团搞得火热,甚至为了腾出排练场地直接把课桌腿卸掉,惹得训导员直接在广播里通报批评。 社团招新时,他们结识了爱打架的石头和混日子的玛莎。他俩的身上有着一样的不安分,一样的不被看好,更有着一样的痴迷音乐。几个人当下就觉得彼此相见恨晚,组了乐队以后每晚放了学就约定去到怪兽家里练习。关上用空心砖和吸音棉贴好的简陋隔音门,再找上几个破布条把门缝塞上,这7平米不到的小卧室就成了他们最好的舞台。从午夜练到天明,直到有人说“不行了,再不上学就要被退学”才怏怏结束。

社团招新时,他们结识了爱打架的石头和混日子的玛莎。他俩的身上有着一样的不安分,一样的不被看好,更有着一样的痴迷音乐。几个人当下就觉得彼此相见恨晚,组了乐队以后每晚放了学就约定去到怪兽家里练习。关上用空心砖和吸音棉贴好的简陋隔音门,再找上几个破布条把门缝塞上,这7平米不到的小卧室就成了他们最好的舞台。从午夜练到天明,直到有人说“不行了,再不上学就要被退学”才怏怏结束。 临近期末,尽管怪兽很努力地帮忙补课,阿信的数学还是只考了5分,这也意味着阿信要留级到玛莎、石头的年级重读高二。他把成绩单带回家,母亲看了一眼就转身去浴室抹起了眼泪。他们是家长眼中不务正业的叛逆小孩,也是老师口中玩物丧志的典型。在家长和师长一次又一次或苦心、或严肃的规劝下,几个少年第一次被迷茫笼罩。

临近期末,尽管怪兽很努力地帮忙补课,阿信的数学还是只考了5分,这也意味着阿信要留级到玛莎、石头的年级重读高二。他把成绩单带回家,母亲看了一眼就转身去浴室抹起了眼泪。他们是家长眼中不务正业的叛逆小孩,也是老师口中玩物丧志的典型。在家长和师长一次又一次或苦心、或严肃的规劝下,几个少年第一次被迷茫笼罩。 后来,五月天为这些轻狂稚气、年少豪情写下一首名为《憨人》的回忆录:“我是一个没有考过第一名的小孩。一个班上有50个人,可第一名只有一个。”为剩下的49人、也为自己,五月天写下了这首歌。他们说,哪怕“背景无够强,天才无够弄,逐项是都输人”,也要“心上一字敢,面对我的梦”。也正是靠着这种“憨”劲儿,他们顶住了所有人的不理解,闯了出去。或许在对五月天浓烈的爱里,有一部分源于从他们身上的看到的年少的我们。在阿信还是孩子时期,就爱想一些伟大的问题,比如怎样去改变世界。直到阿信上了大学,还是没想明白这些,他去问了自己的导师:“老师,你这么优秀,为什么要待在这样一所差学校,又为什么要把时间花在我们身上,难道你不想做更伟大的事情吗?”

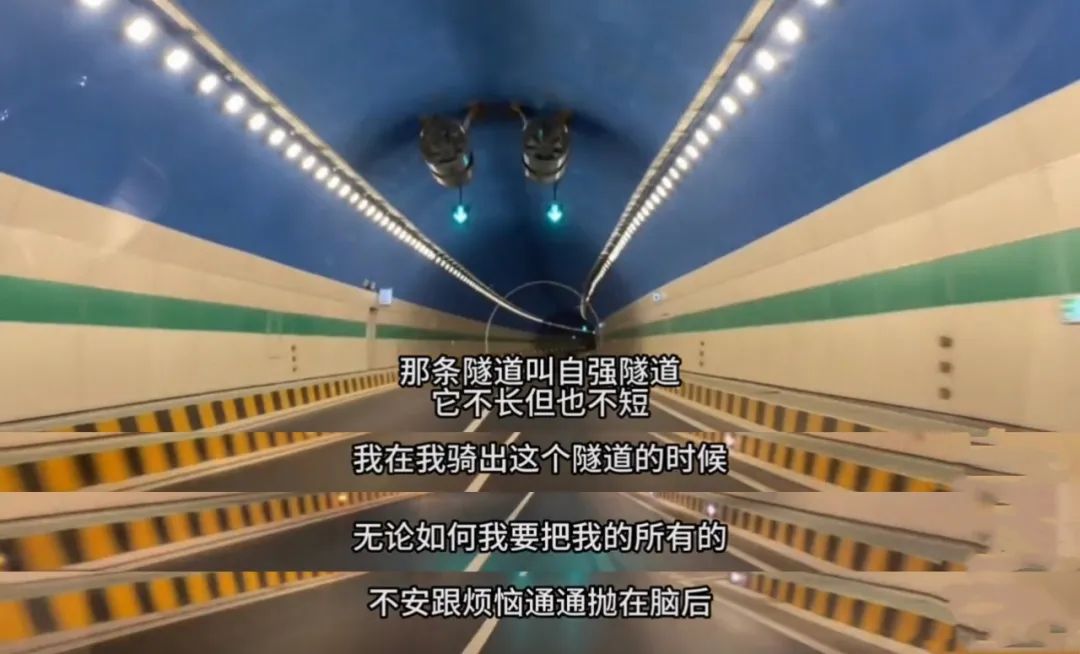

后来,五月天为这些轻狂稚气、年少豪情写下一首名为《憨人》的回忆录:“我是一个没有考过第一名的小孩。一个班上有50个人,可第一名只有一个。”为剩下的49人、也为自己,五月天写下了这首歌。他们说,哪怕“背景无够强,天才无够弄,逐项是都输人”,也要“心上一字敢,面对我的梦”。也正是靠着这种“憨”劲儿,他们顶住了所有人的不理解,闯了出去。或许在对五月天浓烈的爱里,有一部分源于从他们身上的看到的年少的我们。在阿信还是孩子时期,就爱想一些伟大的问题,比如怎样去改变世界。直到阿信上了大学,还是没想明白这些,他去问了自己的导师:“老师,你这么优秀,为什么要待在这样一所差学校,又为什么要把时间花在我们身上,难道你不想做更伟大的事情吗?” 那一天,阿信和往常一样放学赶去怪兽家练习,穿过那条长长的自强隧道, 想着老师的话他觉着自己不能再迷茫下去了。

那一天,阿信和往常一样放学赶去怪兽家练习,穿过那条长长的自强隧道, 想着老师的话他觉着自己不能再迷茫下去了。

“想那么多干嘛?你现在不正在做伟大的事情吗?即便做不成,至少努力过,就没遗憾了。” 几个人上了大学后,又聚在一起搞起了乐队。彼时的五月天还只是没有名气的学生乐队,没有舞台,也没有观众。那时的他们能接到最好的演出,就是为一家炸鸡店做暖场表演。没有出场费,只有炸鸡作为报酬,还被要求,边演唱边吃炸鸡。有时去酒吧驻唱遇到恶劣天气,连一个听众也没了,他们还是会唱完整场。没有观众又如何,对于他们来说放学的屋顶都是万人广场,又何况这聚光灯下的方寸舞台?

几个人上了大学后,又聚在一起搞起了乐队。彼时的五月天还只是没有名气的学生乐队,没有舞台,也没有观众。那时的他们能接到最好的演出,就是为一家炸鸡店做暖场表演。没有出场费,只有炸鸡作为报酬,还被要求,边演唱边吃炸鸡。有时去酒吧驻唱遇到恶劣天气,连一个听众也没了,他们还是会唱完整场。没有观众又如何,对于他们来说放学的屋顶都是万人广场,又何况这聚光灯下的方寸舞台? 他们总是如此,在面对热爱的音乐面前,会更执着一些——“罗大佑24岁时候出了他的第一张专辑《之乎者也》,属于我们的《之乎者也》又在哪儿呢?”面对阿信的迷茫,玛莎大喊着让他放心,石头站在一旁盯着海报眼睛发亮。那些低迷的谷底,那些无数次的退缩,还好他们紧握着彼此。一个普通的不能再普通的黄昏,玛莎翘了课骑着他的小绵羊牌电动车,从辅仁大学一直骑到实践大学,接上刚点完名跑出来的阿信,去到了光复南路一家声名大噪的唱片公司,他们要把精心准备的歌曲小样投出去。可想要向制作人自荐的无名乐队实在太多了,他们又哪里有十足的把握呢?他们怕唱片被扔掉还特意在包装上写了一行字:“就算要丢进垃圾桶,也拜托听完再丢”。

他们总是如此,在面对热爱的音乐面前,会更执着一些——“罗大佑24岁时候出了他的第一张专辑《之乎者也》,属于我们的《之乎者也》又在哪儿呢?”面对阿信的迷茫,玛莎大喊着让他放心,石头站在一旁盯着海报眼睛发亮。那些低迷的谷底,那些无数次的退缩,还好他们紧握着彼此。一个普通的不能再普通的黄昏,玛莎翘了课骑着他的小绵羊牌电动车,从辅仁大学一直骑到实践大学,接上刚点完名跑出来的阿信,去到了光复南路一家声名大噪的唱片公司,他们要把精心准备的歌曲小样投出去。可想要向制作人自荐的无名乐队实在太多了,他们又哪里有十足的把握呢?他们怕唱片被扔掉还特意在包装上写了一行字:“就算要丢进垃圾桶,也拜托听完再丢”。 也是阴差阳错,李宗盛弯腰系鞋带的时候在垃圾桶里看到了这个包裹,被那行字吸引。李宗盛从垃圾桶捡除了唱片,听完小样惊觉少年们的才气,于是立刻按照遗留的电话打了过去。“你好,我是李宗盛”,可少年们没信:“李宗盛?我还罗大佑呢。”在伯乐的提携下,少年们从此踏步迈进属于他们的时代。

也是阴差阳错,李宗盛弯腰系鞋带的时候在垃圾桶里看到了这个包裹,被那行字吸引。李宗盛从垃圾桶捡除了唱片,听完小样惊觉少年们的才气,于是立刻按照遗留的电话打了过去。“你好,我是李宗盛”,可少年们没信:“李宗盛?我还罗大佑呢。”在伯乐的提携下,少年们从此踏步迈进属于他们的时代。 1999年,五月天在台北举办了第一场万人演唱会——这是五月天举办的第168场,此前的167场加起来也不过两万人。所有人心里都有些打鼓,怕没人来听,也怕第一场演出就惨淡收场。家长们也跟着着急,在淡江大学卖卤味的玛莎妈妈边工作边帮他们做宣传,兽妈叫上了能叫的所有亲戚邻居,阿信的母亲更是直接号召了上百号人去体育场给孩子们“撑场子”。就连公司也没有把握,甚至超额印了上万份门票,四处免费发放。

1999年,五月天在台北举办了第一场万人演唱会——这是五月天举办的第168场,此前的167场加起来也不过两万人。所有人心里都有些打鼓,怕没人来听,也怕第一场演出就惨淡收场。家长们也跟着着急,在淡江大学卖卤味的玛莎妈妈边工作边帮他们做宣传,兽妈叫上了能叫的所有亲戚邻居,阿信的母亲更是直接号召了上百号人去体育场给孩子们“撑场子”。就连公司也没有把握,甚至超额印了上万份门票,四处免费发放。 令所有人都没想到的是,当天来的人几乎要把会场挤爆。“我们真的一起做到了”,台下的歌迷给了他们最大的底气。他们的表现让原先并不看好乐队的父母也转变了态度。两千年初,人们对于摇滚的印象尚停留在“小众”“叛逆”,而五月天太够正向,喷薄的生命力完全违和摇滚的癫狂。五月天进军内地的第一场演出定在北京三里屯的「无名高地」,那儿的现场经常聚集着一群摇滚老炮儿。

令所有人都没想到的是,当天来的人几乎要把会场挤爆。“我们真的一起做到了”,台下的歌迷给了他们最大的底气。他们的表现让原先并不看好乐队的父母也转变了态度。两千年初,人们对于摇滚的印象尚停留在“小众”“叛逆”,而五月天太够正向,喷薄的生命力完全违和摇滚的癫狂。五月天进军内地的第一场演出定在北京三里屯的「无名高地」,那儿的现场经常聚集着一群摇滚老炮儿。 被定位成学生乐队的五月天,在那些动辄在台上砸吉他的摇滚人面前,被衬得又乖又扭捏。临上场前,五月天还因为担心被嘘声轰下台,而猛灌了好几瓶啤酒。

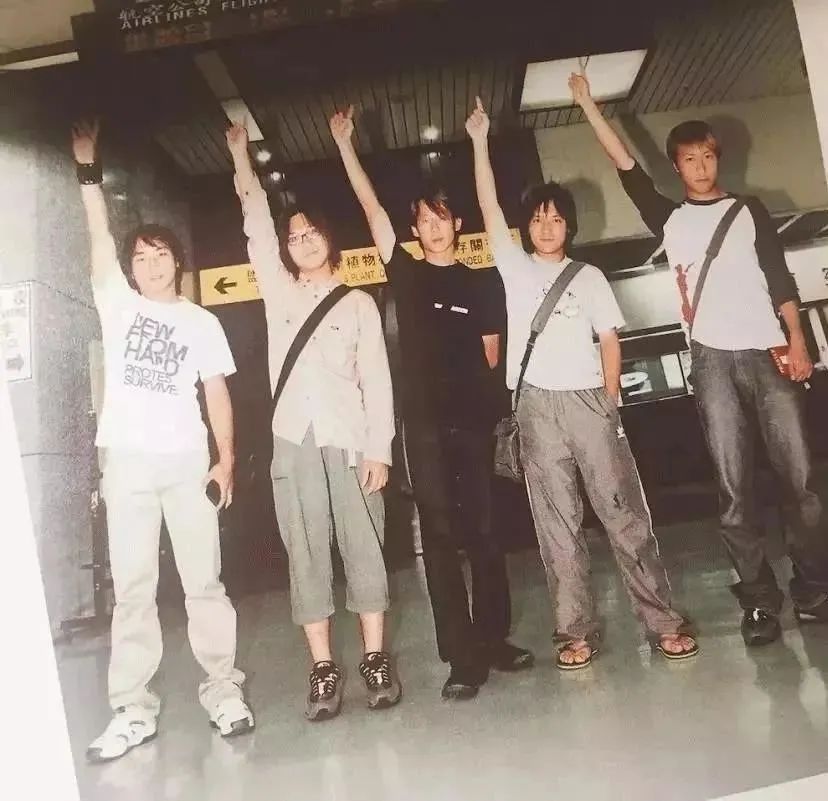

被定位成学生乐队的五月天,在那些动辄在台上砸吉他的摇滚人面前,被衬得又乖又扭捏。临上场前,五月天还因为担心被嘘声轰下台,而猛灌了好几瓶啤酒。 “你们还敢称这是摇滚?你们跟摇滚有关系吗”尽管如此,他们还是被骂了,骂他们不够穷、不够惨,骂他们根本够不上摇滚的边。后来,五月天击败了黑豹乐队、花儿乐队获得音乐风云榜最佳摇滚乐队大奖时,还有乐评人跳出来说“这是中国摇滚的耻辱日”。这一次,再面对这些“伪摇滚”的谩骂声,他们多了很多的坚定:“上一个时代摇滚讲的是对抗,而这个时代我们觉得需要强调的是去改变世界。”“如果以前的摇滚是对世界的颠覆,那五月天就是对颠覆的再颠覆。”五个人撑起手臂,抵抗着流言蜚语,也努力的把所有的不真诚抵挡在纯粹音乐之外。当少年们回头望,那些从不曾改变的曲风,就是他们向世界的宣告。

“你们还敢称这是摇滚?你们跟摇滚有关系吗”尽管如此,他们还是被骂了,骂他们不够穷、不够惨,骂他们根本够不上摇滚的边。后来,五月天击败了黑豹乐队、花儿乐队获得音乐风云榜最佳摇滚乐队大奖时,还有乐评人跳出来说“这是中国摇滚的耻辱日”。这一次,再面对这些“伪摇滚”的谩骂声,他们多了很多的坚定:“上一个时代摇滚讲的是对抗,而这个时代我们觉得需要强调的是去改变世界。”“如果以前的摇滚是对世界的颠覆,那五月天就是对颠覆的再颠覆。”五个人撑起手臂,抵抗着流言蜚语,也努力的把所有的不真诚抵挡在纯粹音乐之外。当少年们回头望,那些从不曾改变的曲风,就是他们向世界的宣告。2008年,专辑《后青春期的诗》发售即售罄。

宣传当口,五月天在《鲁豫有约》的节目里被问到下一场演唱会的举办地,台下的歌迷大喊“鸟巢”。

阿信满脸的不敢相信:“鸟巢可以唱吗?”

那个时候,他们怎么也不会想到4年后的自己会踏上鸟巢,成为首个在鸟巢开唱的华人乐团。

今年五月天再登鸟巢,转眼已过了7年。

今年五月天再登鸟巢,转眼已过了7年。

尽管有人成了家,有人发了福,可“少年感”仍是网友评论中出现频率最高的词。

真的很难相信,这个词是大家用来形容这个平均年龄已经奔五的团队的。

如今冠佑的手不会再像第一次那样颤抖,阿信也不会再青涩哽咽于十万人舞台前。

可他们还是会一样真诚的反复道着感谢,也会一次又一次在安可声里登台返场。

原来几十年的时光,不会让少年变老,只会让他们长大。

原来几十年的时光,不会让少年变老,只会让他们长大。

那年,十岁出头的陈信宏不爱上学,总是迟到,可是当老师给他分配了照顾花草的任务之后,他再也没迟到过一次。

这一年,四十多岁的陈信宏承诺场外没抢到票而坚决不买黄牛票的歌迷会用尽全力大声唱,他真的有在很用力地和场外互动。

尽管粉丝们宠溺的称呼已经从“哥哥”变成了“叔叔”,他们似乎还是昨日少年的模样。

尽管粉丝们宠溺的称呼已经从“哥哥”变成了“叔叔”,他们似乎还是昨日少年的模样。

阿信和小时候一样,泡面加蛋就能满足。

如今的玛莎也还是那个,连买个乐高都要考虑一整年的大男孩儿。

算得上功成名就的他们,怎么都不喜穿戴奢饰品,也并不追求名表名车。

只一如少年时期,那群只想着攒钱换乐器的大男孩。

世事沉浮,在名利场这个大染缸,五月天是永远清醒的存在。

刘若英说:“我最佩服五月天的,是做回平凡人的能力。”

我们又何尝不是呢。

当年,越来越多的人在属于他们的青春里,找到了自己的五月天。

而今,在“见山还是山”的年岁里,心底仍有着尚未崩坏的地方。

——我不怕千万人阻挡,只怕自己投降。

还好,我们都没有投降。

没有向青春里,那个诚挚的自己投降。

端午节快到了,送给父母和亲人一份汪曾祺笔下的高邮鸭蛋,寄托自己那份最具有中国味道的思念。

“筷子头一扎下去,吱一红油就冒出来了。”

购买鸭蛋小龙虾添加客服微信ewc008

购买鸭蛋小龙虾添加客服微信ewc008

购买鸭蛋小龙虾添加客服微信ewc008

今年五月天再登鸟巢,转眼已过了7年。

原来几十年的时光,不会让少年变老,只会让他们长大。

尽管粉丝们宠溺的称呼已经从“哥哥”变成了“叔叔”,他们似乎还是昨日少年的模样。

购买鸭蛋小龙虾添加客服微信ewc008