农村中的复课闹革命 (画说一生第十八集)

农村学校的复课闹革命 (画说一生第十八集)

1968年我被分配到海定区永丰中学。老师中的运动搞得人心惶惶(见第十七集),学生这边同样不好受。

学校正处于“无政府主义”最鼎盛的时期,老师的威风早已打翻在地。校园里到处可以听到学生们喊老师外号的声音,公开地肆无忌惮地喊。我到学校的第一天,就有了一个外号——“缩脖坛子”,叫快了又变成“醋坛子”。我胖,脖子短,冬天穿了厚厚的棉袄,脖子完全看不见了。“醋坛子”还有发酵膨胀的意思(说起来,不得不佩服这些孩子外号取得形象)。不仅学生喊,甚至不论到哪个村子,连那些光屁股的小孩也追在后面大呼“醋坛子”。我的自尊心再次大大地受到伤害。

虽说已经开始了“复课闹革命”,重点还是落在“闹革命”上,没有教学大纲,没有教材,不用备课,你随心所欲地出点子吧,只要与“革命”有关就能混过去,最简单的方法就是抄毛主席语录,带一本《毛主席语录》上课就够。上了讲台先敬祝一番,然后老师在黑板上写语录,学生在本子上抄,抄了一会儿,他们就没了耐心,课堂里又开始翻天。“你们对毛主席什么感情”这样的指责早就成了学生的耳旁风。实在上不下去课了,就让大家一起念《老三篇》,这倒深受欢迎,不用动脑筋,不用费力气,哇啦哇啦大声一念,时间就过去了。再不行就唱革命歌曲,这是学生最喜爱的,个个抻着脖子扯着嗓子喊,声音把房顶都快掀翻了。上课时间你听吧,老三篇或革命歌曲的狂吼从哪个教室中传出来,不用问,准知道那儿的课又上不下去了。一节课一节课就这么打发了,真叫误人子弟呀。

学生的心已经被文革初期的轰轰烈烈的造反行动弄得野性难收,想尽了坏招子捣乱。几乎所有教室窗户是玻璃都没有了,刚刚安好新玻璃,就会听到“哐啷”一声玻璃打碎的声音,然后就是一阵欢呼“玻璃翠(一种在六十年代风行的家庭栽培植物)!”(图中女孩说“你发了”是郊区农村骂人的话)

学校管也管不过来,干脆不装玻璃了,由各班老师给自己教室的窗户糊上报纸。报纸当天就被撕掉,冬天冷风呼呼地灌进来,坐窗户附近的同学就不断地嚷嚷冷,把课桌搬到远离窗户的随便一个什么地方,教室里桌椅于是横不成排竖不成行,呼啦啦一大片。这还不算,搬迁过去的学生或被“原住民”排挤或受到“原住民”的热烈欢迎,不管哪种情况,都可以用“打成一片”这个词来形容。

课堂就像是一个市场,课上女生旁若无人地大声聊天,男生肆无忌惮地追跑打闹,干什么的,说什么的都有,还有打架骂人的,满口与性有关的脏话,按下葫芦浮起瓢,就是没听讲课的。有一次一个学生上课公然抽烟,我过去从他课桌里搜出烟盒,是最便宜的 “战斗”牌,俗称“掐架”牌,一毛九一盒。里面还剩两根,我气哼哼地拿回宿舍自己给抽了(我怎么会抽烟的,以后会说)。

教室里吊着纸顶的天花板全都被捅破,长长短短的顶棚纸片挂在天花板上,顶子上一个个形状各异的黑窟窿中不时掉下一团陈年的灰土。如果是灰顶,学生们就玩“点天灯”。一个火柴盒一根火柴,不知道用了什么技巧,两个东西一摩擦,火柴燃烧着就飞上了天花板,沾在天花板上继续燃烧至烬,然后天花板上就留下一团黑色。每个教室的天花板都布满了星星点点的黑烟斑。

桌子椅子没有一个囫囵的,桌面椅子面都与下面铁架脱节,桌腿椅腿已经开焊,东倒西歪,上课时经常有人连人带桌椅坍倒在地,引起全班大哗。我强忍着不笑,差点把嘴唇咬破。

学校有一台黑白电视机,大约是全公社唯一的一台,放在食堂,每晚放电视,永丰屯甚至大牛坊村屯佃村的学生和农民都来了,从各个教室搬出桌椅,坐着蹬着踩着,满满登登挤了一屋子。

电视演完了,就有人摸黑顺手牵羊搬走了学生的桌椅,顺走老师们的饭碗、勺子。我的一个精致的银勺就被他们偷走了。

每天上课总是缺桌子短椅子,学生为桌椅打架,老师去各教室借,好不容易找齐,一堂课也快完了。

后来去村里家访,才发现很多家都有学校的课桌椅,结结实实,完好无缺地发挥着不同的功能。

我带的第一个班是所谓的“老初三”,学生是永丰屯的。永丰公社是海淀区最落后的一个公社,而永丰屯又是全公社最穷的一个村子,生产队的分值也就五、六分,每年每个劳动力也就到手几十元。学生们看不到前途,到学校来就是混日子。

有些学生比我也就小两三岁,一下子摸到我没有经验的弱点,根本不把我这个班主任放在眼里。我的班是全校最混乱的一个班。

冬天,值日生应该提早到校生火,可是值日生总是踩着上课铃才到校,上课了火还没着起来,学生们搓手跺脚,甚至全班有节奏地跺脚表示抗议。为了避免求爷爷告奶奶地请学生早到生火的麻烦,我起床后马上先到教室去生火,没有生火经验,被烟熏得鼻涕眼泪直流。

好不容易把火生起来,学生也有捣乱的方法——呕烟,待火势刚刚稳定,就放湿煤进去,打开火盖,关上烟筒的风门,浓呛的烟立即布满教室,一片咳声,学生们都冲出教室,等门窗大开,浓烟散尽,教室里像冰窖一样,一堂课也过去了。

我最怕学校开大会,各班集合站队,然后排队去操场。学生成心和我捣乱,就是不排队,揪住这个那个跑,好不容易拉了一支十几人的队伍,再转身去教室叫人,出来一看,队伍又散掉,人都不知去了哪里。

一次整队,学生把我整得筋疲力尽,我又气又急,突然间觉得一下子垮掉了,再也没有力量和信心了,我的眼泪涌上来,急忙跑进宿舍。流完眼泪,想着还是要以工作为重,又推门出去了。只见二十多个小祖宗不知从哪里钻出来的,整整齐齐地排在教室门口。眼睛里有点好奇又有点慌张地看着我。

我一遍一遍地阅读《实践论》《矛盾论》,按照“抓事情主要矛盾的主要方面”的教导,在班上男女班长身上苦下功夫。女班长吆喝起来,满嘴脏话。奇怪的是同学们还都听她的。她家我常去,穷得不得了,低矮的土房,土炕土地,一堆孩子。一天早上我去她家通知什么事情,推门而入(那阵各家都不拴门的),一家人全都在睡觉,大大小小老老少少都睡在一张大炕上,还全都光着身子。我吓得赶紧跑出来。心想难怪这些孩子骂起人来一清二楚,全都是床上的事。

一次我对学生们的捣乱已经无可奈何,站在讲台前一言不发,一个男孩子突然评论了一句:“独立寒秋”。用得太恰如其分了,我的脸立时绷不住了,噗哧笑了出来。一笑不要紧,全班以十倍的疯狂大笑来回应。还有一次我穿的灰蓝色的棉袄罩衣稍短,里面的玫瑰红色棉袄露了一条边,一走进教室,立刻吸引了学生的眼光,不知从哪儿冒出了一个男生的声音:“红妆素裹”,我再也严肃不下去,又引起一场哄堂大笑。我发现自从接了这个班,我从来没给过他们一个笑脸,难怪看见我的笑,他们笑得那么开心。

那帮小祖宗一个学期后就“毕业”了,全都回家种田去了。读书有用吗?这就是为什么他们根本不学习原因。

送走了这一班,领导把我安排到离校很远的东玉河村教小学“戴帽班”。所谓戴帽班就是为了方便学生免走十几里地,而把中学搬到小学去上的一种新教学方式。老教师根本派不动,就让新教师去。

东玉河十分偏僻,离公共汽车站有十多里,还要穿过一大片庄稼地。周末回家路上,心情非常紧张,就在不久前,那片庄稼地里曾经有一个少女被人强奸后勒死。区里来的警察长时间破不了案,北京市公安局派来一个脚印专家,让东玉河的男性都在他面前走一遍,最后断定是本村一个男青年作的案。

平日晚上不让回家,实在无聊,约上邻村的老师,到供销社买上一瓶二锅头,两毛钱粉肠,一包江米条,一包排叉,总共花上块把钱,在老师们租住的农舍里,围着火炉摆上一桌,推杯把盏,骂骂各自的领导,说说张老师长李老师短,就这样度过寒冬寂寥的夜晚,我们称之为“穷欢乐”。

“带帽班”只办了一年就办不下去了,连老师带学生一起回了中学。

从东玉河回来,又给我一个乱班。我不相信一个一个学生做工作还搞不好一个班。我利用下课和晚上时间一个村一个村地家访。碰上下大雨或下大雪的天气,没有几个学生到校上课,只好放假。如果开恩不安排政治学习,就是老师们最轻松愉快的时刻,女老师聚集在一间宿舍,织着毛活,聊着大天,男老师下棋打扑克。我则利用这时间冒着雨雪家访,了解他们的家庭情况,表扬他们的那怕是一点点优点。班上几乎每家都去过了,个别生或班干部的家去了不知多少次。

我对孩子们非常关心,一个学生在班上不断地咳嗽,我给了他一瓶咳嗽药,吃后见好。一个学生劳动时耳部被另一个学生用铁锹无意砍伤,我马上骑车带他上卫生院,自己掏钱给他看病,处理后又把他送回家。一个孩子坐二等车,在学校门前坑洼不平的路上摔下去,胳臂脱臼。我立刻带她去村里土医生处正骨归位,为了保险又带她去积水潭医院照片子,发现还有骨裂,打了石膏,然后把学生送回家,花了整整一天时间。学生妈妈千恩万谢,打了四个鸡蛋摊了一个大鸡蛋饼,一定要我吃完再走。鸡蛋饼忘了放盐,难以下咽,我又不好意思说,勉强吃完。

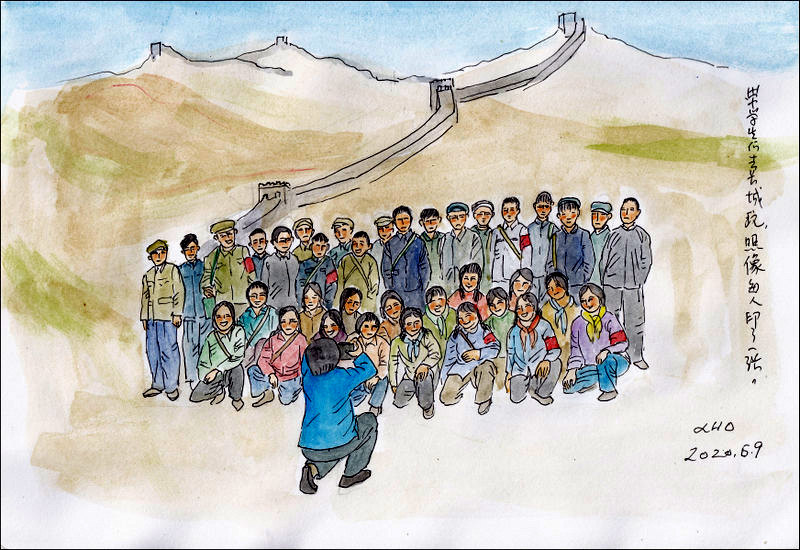

我带学生们步行去长城玩,在长城下给每个人都照相留念。这些孩子知恩图报,再也不好意思上课折腾了。班越来越好,年底竟评上了一个五好班集体,我也评上了先进工作者。

有的学生从家里给我带来白薯,让我感到很温暖。

在学校工作十年,我收的礼就是那两块白薯。但是也有个别以权谋私的“事件”,一件是前面说过的抽了两根没收的“战斗”烟。另一件是一个甲鱼。有一个小闹将毛小一天上学带来一个甲鱼,俗称王八,拴着它在教室里乱走,所到之处引起一片喧哗。我凶神恶煞地没收了王八,叫他放学后到我宿舍来领。

王八是大补,市面早已见不到了,看着盆里的王八,我真想拿去给爸爸妈妈进补。放了学毛小来要王八,我有点不好意思地问他能不能把王八送给我。毛小非常痛快地答应了。我立刻把王八拿回家给爸妈大快朵颐。

第二天,毛小上课特别闹,目光灼灼地看着我,好像说“我给了你王八,你该放我一马了吧。”

去年这班学生入学五十周年纪念,邀请我回国同庆,我和毛小说起甲鱼的事,他早已不记得了。那个上课抽“战斗”烟的同学是什么单位的党支部书记,跟我说:“您若有任何摆不平的事,找我。”