插隊幹窯活的日子(圖)(兼談工分的分類)

文革中,突然說要“備戰備荒”--好像準備和帝國主義和修正主義打仗了。

從珍寶島,從越南或是從台灣--打到上海?看來都沒這麼快,可是,有備無患,防空洞先造起來。。。

上海,有些防空洞現在開放為地下咖啡廳--貼錢請我去,我都不願去冒那個險---我知道,城市裡弄居民按照任務分配捐獻的磚坯子,大部分是燒過的煤渣和上一點泥灰---乘未乾透之前,交去居委會--那塊“責任磚”--說不定---防空洞咖啡館坐著---會砸到我自己的頭上。。。整條弄堂,哪來作傳的泥土呀?

插隊到農村,生產隊的鹽鹼地實在產量有限(第一次試種水稻,畝產500--700斤---萬斤?那是天方夜潭吧?吧?)加上人多地少,照理說該是個貧困地區。可是,天不絕人:四周圍好幾個50年代發現的煤礦---幾乎調走了一半的精壯勞動力,好多家庭成了工人家屬。此外,河邊的粘土,非常適合製成磚瓦。

“寧要社會主義的草,不要資本主義的苗”---喊口號,浪漫一下沒關係--整天流鼻涕的農村孩子都知道:苗長出來的東西比草更適合填肚子。

三個隊長一心想改善大家的生活---老隊長“抓革命”--帶著老弱病殘,時而開會讀報露露臉;較年輕的兩個隊長,帶著我們男女勞動力---“促生產”去!

我們隊有兩座窯。製造西式帶鉤的大瓦片和標準的建築用磚。

粘土,用板車從河邊拉到瓦廠,攪拌機將粘土攪勻,然後,攪勻的泥土擠壓成長方形的大泥塊,用一把特製木板和鐵絲做成的“鋸”--將長條塊狀的泥坯切割成一片片約兩英寸厚的泥片--雙手捧著,送到壓瓦的機模上---

機模分上下兩塊大鐵模,一陰一陽---壓瓦機的兩旁站著兩個生產隊最大臂力的農民---面對面掌著約一米直徑的大鐵輪---兩人一起運用臂力,快速轉動著大鐵輪,將鐵輪螺紋軸心連接著的鐵模往下沖壓,陰陽鐵質瓦模將泥坯擠壓成型,四周擠壓出來的碎泥邊,馬上有人用竹片刮乾淨---那將保證每片瓦一樣大小。

這時,掌大輪的兩個人又馬上用反方向的力---將上面的鐵模轉回去---看到油光漂亮的瓦片陰面--清清楚楚凹凹凸凸的紋路--還有我們生產隊的字樣----接著,將一塊特製的杉木條做成的瓦託方盤,放在泥瓦坯的陰面上---下面的鐵模有條軸心--180 度轉動--翻過來---那張泥瓦坯就落在手托著的杉木瓦託方盤上了---瓦坯子製作成功。

---送到特蓋的兩面通風的屋裡--那裡有到屋頂的層架,每塊泥瓦坯,間隔著,平放著,靠陰風晾乾。

杉木受潮不會變形,所以,風乾的瓦坯子,絕對直挺--否則,沒資格進窯,也上不了屋頂了。

要放下一片泥瓦坯之前,鐵模的陰陽兩面都得搽點油,保證下一片瓦的完整和完美。。。

瓦廠的技術要求比較高,工作人員基本固定,否則,配合不好,影響生產進度。

相比之下,磚廠就比較簡單了。

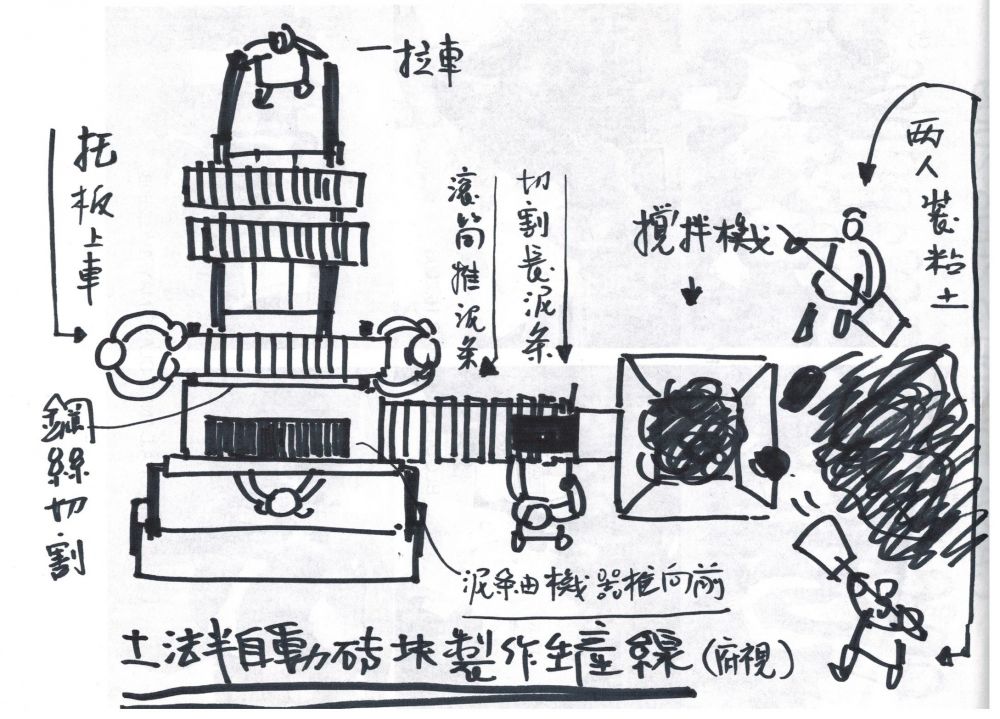

一人拉板車將河邊的粘土送到攪拌機旁/兩邊有人幫手托起班車,卸下粘土/一人將土送進攪拌機/攪拌之後出來的是表面光滑的長方型的泥條,長度夠了,馬上有人用鐵絲切斷/在橡皮滾帶上--推到切割機前面/切割機前有人將長泥條放正了位置---按電鈕-/長泥條同時推向前面的十幾條均勻的鐵絲切割線---切割成型的一排磚坯子-----整齊的落在早就在那裡等著的長條型木板上/木板的兩頭各站著一個人---同時,將十幾塊磚坯子的木板抬到等著的板車上,班車裝上三排---大約三十多塊磚坯子---就拉走--又換上另一輛車。。。

此時要注意--裝上磚坯子的車,拉車時不能直起腰,板車要保持平衡,否則,板滑下來,掉地上,磚坯子全部報銷--還要妨礙交通。。。下面的新磚坯子正在出來。。。

磚坯子拉去不遠的空地上,那裡有一條條早就起好的高出地面約三英寸,長約30米的地基---有經驗的老農民在那裡將泥磚坯子一塊塊小心得以八字型交叉著堆砌起來--和我們小時候對積木差不多。。。

不能疊太高,因為磚坯子還不夠硬,疊得太重了,會損壞磚的光滑面,還可能變形。根據晾乾的情況,逐漸堆高,最高也不會超過一個女子的高度。

太陽太猛的時候,所有的磚坯子要“打傘”--其實,是將蘆葦簾子蓋在上面--這時,要是躲在磚坯子中間的過道納涼---時間長了,怕涼出病來。。。有一次我偷懶,在過道裡睡著了,大夥找不到我,我自己涼醒了。

遇上下雨天,還得趕緊蓋上塑料布---高出地面的三英寸土地基,這時就管用了。可是,遇到狂風暴雨---之後,大家就拿著鏟子,鏟去東倒西歪的泥堆--原來的磚坯子。

裝窯的日子到了---窯裡的專業堆砌技術活,輪不到我們。

三人高的窯,由底層開始堆乾透了的磚坯子,磚與磚之間都有空隙,空隙均勻,燒出來的磚色質也均勻。

堆到一定高度,再堆瓦片,雖然是直放,但是瓦片大,容易斷裂。瓦廠的人,一人拎著兩片,送進窯裡,不讓別人搭手。

一層層疊上去---磚瓦的壓力逐漸增加--磚坯子的質量,在還沒燒之前就受到了考驗。要是沙土和雜土磚如我送去居委會的“責任磚”---早就壓散了。

我在生產隊數年---裝窯出窯無數次---沒有一次意外。看看現在到處出現的事故--我越發佩服當時隊長的領導和技術農民的認真負責。

裝窯時較輕鬆,是因為人手傳遞磚坯子。

平地,兩塊一傳--相隔約兩手臂的距離。如果人手不夠,呵呵--要拋磚了---在平地拋,比較容易接,也比較容易拋。裝窯裝到一半,要往上拋了。難度來了---兩塊磚坯子一起拋,不能分開,要拋過上面人的腰部,但不能過頭,當磚坯子下沉的一霎間,衝力減了,接磚坯的人才不費力,也不容易擦破皮膚,雖然還沒燒成硬磚,可是乾透的磚坯子,邊角也非常鋒利。拋磚,講究配合,配合得不好,掉在地上,被隊長罵,砸到人,更麻煩。

時間長了,我和知青小林搭配得非常可觀:我倆都可以左右開弓,輪流拋一塊磚坯子,拋到兩層樓高度;速度快又準--八個知青,只有我倆被評為全勞力--呵呵,光靠讀毛《語錄》,是不行的。

前幾年在蘇州做一個室內設計工程,我在不到兩米的高架上,請地下的上海老友拋一把鉗子上來---他老兄將鉗子一拋,拋到了高架的另一面去了---還好,我躲得快,還好,沒砸到人。。。

傳遞磚坯子,幾百幾千塊,有時會發悶,調節氣氛,玩玩小技巧,給下手一個措手不及---拋線直了點,沖向對方的腰間---反應快,接住罵你一句;反應慢,他抱著兩塊磚坯子;要不,幹碎將磚坯子撥開。。。這種情況要看下手,女性和年紀大的絕對不行,也只能偶然玩玩,要適可而止--畢竟,這磚瓦是咱生產隊主要的經濟來源。。。

有時人手過多,原來兩個人的距離,擠著六個人--哈哈,那就要看運氣了---被老婦和臭男人包圍,那股汗臭味,夠你受的;如果是新媳婦和少女,嘿嘿,再擠點,也無所謂啦。。。

裝滿窯,就封頂。然後在窯下面燒煤炭。那煤,都是上等的烏黑髮亮的好煤,我們的磚瓦常常賣給煤礦,所以,燃料不成問題。燒火的活,也非常專業,非老師傅不可。火太旺,磚瓦會爆裂,火太弱,頂上的磚瓦又夠不著。。。所以,24小時有人值班。

青磚瓦價格要高一點,因為要多一道手續:燒到一定時候,在窯頂上擱幾口大鍋,接上幾十條細膠管---通往窯裡,往裡滴水。水的壓力也要保持穩定,也要24小時值班。我擔著兩桶水,窯的坡度大,水桶在左右兩邊,側著身子,走大斜坡小經,上到窯頂---我能勝任這樣的”技術“---全靠少年時在上海練出來的,平民區,還有用供水站的弄堂。。。

燒窯出窯,都是有危險性的,毛主席只顧著紀念張思德,忘了總出結事故的教訓了--還好,咱隊長重視改善生活,也重視性命---沒聽隊長說過:要奮鬥就會有犧牲,死人的事是經常發生的。。。

即使臨近的煤礦,我在農村的幾年裡--也沒遇到過塌陷死人的事故。

剛到農村不久,正趕上出窯,窯近在公路,路旁的大板車都在排隊,等著送去造房子。。。

剛刨開的窯頂,熱氣騰騰,窯頂上都是“大男人”(鄉下人喜歡在男人前加個“大”字)--我自然不甘做小男人啦。。。

我自以為有備而來----戴上了防風眼鏡,帽子,口罩,手套--呵呵---那燙手的磚,那漫天飛舞的沙--奈我如何?!。。。可是,不到三分鐘---我將所有的裝備----全部脫掉了!

---看著隊長站在最熱的燙腳的窯中心,只有眼白是白色的--他就像個灰堆起來的土人---他看到我的外星人怪模樣--不說一句話,只是笑--我看到他滿嘴的沙粒---我臉紅了,臉燙的像剛打開的窯口一樣。。。

-----------------------------------------------------

後記

我剛到生產隊,一半人家有了磚瓦屋,走的時候,好多人家有了磚瓦屋。

造房子的地基,窮人用點磚,主牆還有不少人家用粘土加草堆起來。

較富的人家,矮牆,用的是山石,石頭起得越高,越氣派---侯兄北大荒軍事化農場的房子--俺公社的辦公室都望塵末及。

磚瓦的用量大,我們生產隊往往來不及供應--要是少開會學文件---老老少少都調動起來---咱村還要富裕!嫁來的美女還要多。。。

那些年,沒聽說過偷磚瓦的事,殘壞的磚,也算錢,只是便宜點。

煤礦工人下井工作,月薪大概60元(70年代初)--上海的學徒工,每個月才18元。

一片大瓦片約7分錢(可能是一毛三),一塊磚約三分錢(對不起,我對數字感覺比較模糊)。

我們隊的三個隊長全部幹活,保管員和會計都時時下地。保管和會計都有了磚瓦房,領導生產的隊長--我離開的時候(1974)--還沒住進磚瓦房。

瓦廠的農民團結努力,瓦的利潤高,他們個個衣著光鮮。我去香港沒路費--舊棉大衣給了瓦廠的小伙子,他給了我十塊錢,還樂,說免了布票。

看到上海知青吃雞腸子,雞肝,雞心--所有的農民都笑我們--小家子氣!

基本上,年輕的一代,上中學,都不打補丁---

每當我穿著膝蓋,屁股都打滿補丁的退色的香港牛仔褲去幹活。。。他們老笑我的窮酸樣。。。不過,隊長和會計將我和小林評為“全勞動力”(十分)可不是開玩笑的。。。