恐怖的红八月 - 从彬彬到要武

图片来自互联网

原文链接:

https://ywang.uchicago.edu/history/docs/2010_10_00.pdf

《恐怖的“红八月”》by 王友琴

此文发表于 2010 年第 10 期 《炎黄春秋》杂志,后作修订,并写了续篇《红八月在外省》。

2023年8月18日校订

1966 年9月5日,领导文革的“中央文革小组”发出了一期“简报”,标题是“红卫兵半个月来战果累累”。简报说,到 8 月底止北京市有上千人被打死。从简报的标题可以看出,打死上千人被当做红卫兵的“战果”受到赞扬。

本文将报告1966年8月的暴力迫害,并做简略分析。文中事实来自笔者的调查采访。

一、从打老师开始

1966 年6月1日晚,中央人民广播电台广播了北京大学聂元梓等人的大字报。从第二日起,北京的大学和中学停止了日常课程,用全部时间来“揭发”和“斗争”学校的领导干部及教师。先是用大罪名如“黑帮分子”“三反分子”等对他们作“口诛笔伐”,紧接着开始使用脏话咒骂。到6月中下旬,很多学校里出现了殴打校长和教员的情况。

1966年6月18日,北京大学数十名教员和干部遭到游街、戴高帽子、撕破衣服、在脸上抹黑墨、罚跪和扭打等等。两天后,当时的国家主席刘少奇做出批示要求制止这种“乱斗”(不是说“不斗”)。后来刘少奇被毛泽东指责为把文革搞得“冷冷清清”。7月26日,江青在北京大学的万人集会上宣布6月18日事件是“革命事件”。北京大学附中的一名学生彭小蒙在台上动手打人。江青在台上给了她一个拥抱。自此,暴力殴打“阶级敌人”(当时称此为“武斗”)立即开始流行。

北京大学附中成为北京市最早对学校的领导干部和老师进行野蛮殴打的地方。副校长、化学老师刘美德(女)被剃了“阴阳头”(剪去半边头发),被强迫在操场上爬行。还有红卫兵把脏东西塞进她的嘴里。有一天她被拉上一张方桌跪下,一个红卫兵站在她身后,把一只脚踩在她背上,由《北京日报》一名记者照相以后,那个红卫兵把她从桌子上踢了下来。当时刘美德怀孕已经很明显。她的孩子生下不久就死了。红卫兵还用塑料包裹的铁条打她和其他老师。她说,那种铁条打在身上,伤痕不明显,但是“疼得钻心”。

“武斗”普遍化的同时,“红卫兵”组织在全国兴起。8月1日,毛泽东写信,向清华附中“红卫兵”和北大附中“红旗战斗小组”表示“热烈的支持”,还特别写出彭小蒙的名字。二者都是在 6月2日出现的学生小组,都积极“批斗”原学校干部、教员,并集中攻击文革前的教育体制,大力鼓吹一副对联“老子英雄”。1966 年8月是红卫兵运动的高潮之月,在全国各学校都建立了红卫兵组织。他们被称为“革命小将”,在文革初期是暴力迫害的主要力量之一。

二、卞仲耘校长——北京第一个被红卫兵打死的人

在北京,第一个被打死的教育工作者,是北京师范大学附属女子中学(今实验中学)的副校 长卞仲耘。时间是 1966 年 8 月 5 日午后。同时被毒打的还有该校副校长胡志涛,刘致平,教导主任梅树民,汪玉冰,一共五人。校级领导人中,只有一名农民出身教育程度低平日不管教学只管总务的副校长没有被打。在长达三、四个小时的殴打和折磨中,包括用带钉子的木棒打和用开水浇烫等残酷手段。卞仲耘死亡,她的身上遍布青紫,还有几十处血窟窿。另外四人也受到了骨折等重伤。

在北京的中学里第二个被折磨死的,是通县第一中学(原名潞河中学。现在仍用原名)的副校长和数学教员程珉。8月6日他被强令在校园“黑帮劳改队”中劳动,被暴晒,还被打,造成尿血。第二天他继续被“劳改”,继续被打。8月7日下午程珉死亡,时年54岁。第三人是北京 101 中学的美术教员陈葆昆。时间是 8 月 17 日。 一起被打的还有该校十多名教员及领导干部。他们被强迫在煤渣铺的校园小路上用四肢爬行,双手和膝盖鲜血淋漓。一名目击者说,爬行过程中,有一红卫兵用穿着军用皮鞋的脚踩碾一名女教 师的手指。陈葆昆死在校中喷水池里。该校初三学生吴芳芳,被红卫兵说弄坏了毛泽东纸像,在校园中被追打。第二天是8月18日,红卫兵进城到天安门广场受毛泽东接见,吴芳芳被和陈葆昆的尸体关在一间房子里。吴芳芳自此精神失常,终身不能工作,由父母养活,2020年死于精神病院疗养院中。

在卞仲耘被打死的同一天发出的中央[66]395号文件,撤销了刘少奇关于制止“乱斗”的310文件。这个文件只有一句话:“中央一九六六年六月二十日批发北京大学文化革命简报(第九号)是错误的,现在中央决定撤销这个文件。”这等于是给红卫兵颁发了暴力许可证。

三、8月18 日集会和暴力升级

1966 年 8 月 18 日,在天安门广场举行了百万红卫兵的盛大集会。普通红卫兵在广场上挥动毛的小红书(红色塑料皮的《毛主席语录》)高呼万岁走过天安门下。红卫兵领导人则登上了天安门城楼。从照片上看,这些红卫兵领导人几乎全是高级干部子弟。大会向全国实况转播。在城楼上,北京大学附中红卫兵彭小蒙(毛泽东 8 月1日的信中提到她的名字)代表红卫兵讲话。北京师范大学附属女子中学红卫兵领导人宋彬彬给毛泽东戴上了红卫兵袖章。毛泽东问了她的名字后,发表评论说“要武嘛”。会后, 《光明日报》和《人民日报》发表了《我给毛主席戴上了红袖章》一文,文中注明宋彬彬已经改名为“宋要武”。这个学校的红卫兵还把学校的名字改成了“红色要武中学”。

北京大学附中是北京最早开始大规模暴力行为的学校之一,北京师范大学附属女子中学是北京第一个打死人的学校。彭小蒙和宋彬彬在 8 月 18 日大会上的瞩目位置,其中包含的旨意十分 清楚。8 月18 日大会前,在北京被红卫兵打死的教育工作者有三人。8月 18 日会后,被打死的人的数字急剧增长,红卫兵暴力在规模上和程度上全面升级。8 月底,有上千北京和平居民被红卫兵打死了。北京大学附中红卫兵在 8 月 20 日 和 27 日打死了校外居民三人。受难者陈彦荣是附近气体厂的工人,和妻子刘万才一起被抓到北京大学附中毒打。半夜时分,陈彦荣被打死。他们有7个孩子,只有最大的刚成年工作了,最小的才三岁。

清华大学附中是红卫兵运动的发源地。顾涵芬老师的左眼睛被红卫兵用皮带抽坏失明。物理老师刘澍华在8月26日晚上的斗争会上遭到毒打,会后他爬上清华大学锅炉房的大烟囱,往里侧跳下身亡。他结婚不久,妻子在山西老家不能调到北京来。他死后,妻子和瞎眼的老爹来过北京一次。没有人知道后来他们怎么样了。

8月19日,北京第四、第六、第八中学的红卫兵在中山公园音乐堂“斗争”北京教育局和这三所中学的领导干部。二十多人跪在舞台上。第八中学的副校长温寒江,脖子上套着一根绳子,从两公里外的学校一路跑到中山公园去,绳子的另一端牵在一个骑自行车的红卫兵手里。他被打得浑身是血,昏厥过去。北京市教育局长孙国梁被打断三根肋骨。其他人被打得头大如斗,面目全非。从那时候起,剧场和体育馆这些文化场所变成了召开暴力“斗争会”的野蛮血腥之地。

8月19日晚,北京外国语学院附中(在和平门)红卫兵打死了教员张辅仁和张福臻。为了试验他们是否已经死亡,红卫兵先用冷水浇,又用开水烫,看到尸体全无反应才罢手。该校当时有二百名教职员。该校红卫兵负责人在大会上声称这是“杀二儆二百”(因为有“杀一儆百”的说法)。

北京第三女子中学(后改名为 159 中学)的红卫兵从 8 月 19 日开始连续殴打和折磨校长沙坪。在学校西小院里,红卫兵用皮鞭和捆着带钉子的木棍等,拷打沙坪到深夜。20 日上午,奄奄一息的沙坪被拖到学校中院,在有全校师生参加的“斗争会”上,在一千六百多人面前,被殴打至死。“劳改队”中的十多名教师和干部也跪在沙坪旁边一起被“斗争”。红卫兵不断揪沙坪的头发令她抬起头来,她的头发被薅下来。散会后,中院地上有一堆头发;旁边还有一摊血迹,是校长熊易华的。她跪在沙坪旁边,头上压了三或四块砖头,额头被打破。数学教师张梅岩(女) 被抄家后服毒身亡。体育教员何世瑾(女)自杀。一位目击者说,她后来还看到打死沙坪的红卫兵(女生)在西城区委大院里挥舞铜头军用皮带打人。

北京宣武区梁家园小学校长王庆萍,在 8 月 19 日遭到“斗争”和毒打后被关在学校。她在 20 日早晨坠楼身亡。她被宣布是“自杀”,然而没有留下遗书。她有三个孩子,当时 8岁, 9岁 ,11岁。她的大儿子说:妈妈一定是被推下楼去或者是被打死了扔下去的。如果她自杀,她至少会给我们孩子写信留话。

8月22日,在北京第八中学,学校负责人华锦(女)被打死。副校长化学老师韩九芳(女) 背上被打出两个大洞,引起败血症。医生用了超大剂量抗菌素,她的家人给她输了血,救活了她,但是留下严重后遗症,终身坐轮椅。韩九芳(女)的姐姐韩静芳,是女三中的语文老师,当时住在妹妹家养病,被打死。历史老师申先哲被打后自杀。初一的班主任赵尊荣是22岁的姑娘,也被剃了“阴阳头”。

8月24日,北京第十一中学的红卫兵到该校化学教师唐皖生(女)家搜翻,用木棍把她打 死。8 月 26 日上午,红卫兵先把一批老教师剪了“阴阳头”,接着在操场上架起火来焚烧学校图书馆的大堆藏书。他们强迫一批教职员围绕火堆跪下,举起胳膊伸向火堆,广播喇叭里大叫“不许后退”,以致他们的手臂都被烤出大水泡。女校长林瑾被红卫兵推到火堆上,整个手臂被烧 伤,40 年后伤痕犹在。该校图书馆员沈世敏(女)被剪了头发并在火堆边被烧伤,到医院被拒绝治疗,当晚在家中上吊自杀。数学教师杜兆南被指为“逃亡地主”遣返回乡,卧轨自杀。语文老师王景清跳楼。数学老师李泮请和妻子一起在家中上吊。校医霍岐服安眠药身亡。工友林士慧和陈玉和服毒。这个学校有八人被害死。

8月25 日,北京师范大学附属第二中学红卫兵在校中打死了三个人:靳正宇,语文教员;姜培良,党支部书记;樊希曼(女),该校学生曹滨海的母亲。校长高云被命令站在毒日头下,额头上被扎了一排图钉,还被用沸水浇。高云昏过去后,被运去火葬场。当时火葬场尸体堆积,火葬场工人发现高云没有死,他从火葬场回了家。

8月27日,北京师范学院附中红卫兵打死了生物老师喻瑞芬(女)。她在教师办公室里被击倒在地并被毒打。接着,她被倒提两腿拖下楼拖出楼门,她的头在水泥台阶上磕击碰撞。一桶沸水浇在她的身上。在楼门口的空地上她继续遭到殴打和折磨。两个小时后她死去了。打人者还不满足。他们强迫所有在“牛鬼蛇神队”中的老师围绕喻瑞芬的尸体站成一圈,轮流打她的尸体。

9月8 日,在北京第二十五中学,语文教师陈沅芷(女)在关押中被打死。除了打她,红卫兵还把她推到架起来的两张桌子上面“斗争”,然后把叠起来的桌子推翻,让陈沅芷摔下来。这个学校的红卫兵还打死了一名校工,名字已经无可查。

在北京第五十二中学,语文教师郑兆南(女)被关押在学校,饱受殴打和各种折磨。她死于 1966年9月8日,时年36岁。

在北京景山学校,传达室的工友李锦坡被打死。

位于北京宣武区的白纸坊中学(文革中改名为 138 中学)负责人张冰洁(女)被打死。她恳求红卫兵学生:“我有错误,请你们批判。请不要打我。” 但是红卫兵继续用沾了水的麻绳和铜头皮带打她,把她打死。

在北京外国语学校,工友刘桂兰(女)在学校礼堂被红卫兵学生打死。教导主任姚淑嬉(女)被剃了头发,被“斗争”和殴打。红卫兵把她和别的老师的头塞进翻转过来的小方凳的四条腿之间,殴打他们。她住在校内,一天晚上来了五拨学生打她。刘桂兰被打死后,红卫兵强迫姚淑嬉和学校“劳改队”中的其他干部及老师抬她的尸体。校长程璧说,她和姚淑嬉被强迫各抬刘桂兰的一只脚,当时她真觉得恐怖极了。姚淑嬉在学校办公楼三楼厕所的下水道拐脖上套了一根绳子上吊自杀。

在北京朝阳区的第四女子中学(现名陈经纶中学),生物教师齐惠芹(女)被关在校中毒打致死。这个中学的校长潘基(女),被打得几乎死去。

在北京第十女子中学(文革中改名为 157 中学),8月24日,教员孙迪在校中被打死,时年36岁。校长陶浩 (女),手被打骨折,成残疾。

马耀琮,北京南苑红星中学地理教师,8月间被红卫兵打死在校园中。

在北京师大女附中,8月5日红卫兵打死了校长卞仲耘。她是北京第一个被红卫兵打死的教育工作者。在8月22日,红卫兵抓来一个西单玉华台饭庄的女服务员,名叫关雅琴,十八岁。他们说她是流氓。把她绑在校门口的老化学实验室的柱子上毒打。从校门口走过的人听到了关雅琴的惨叫。叫声趋弱平息下来,红卫兵把学校医务室的刘大夫叫来。刘大夫翻看了她的眼睛说,瞳孔已经散了,她死了。红卫兵才把关雅琴身上的绳子解开,把尸体放了下来。

北京还有一大批中学教育工作者在遭到残酷殴打和侮辱后“自杀”。我在“自杀”二字上加了引号,因为文革中的大批“自杀”根本不是通常意义上所说的自杀。高万春是北京第二十六中学的校长。1966年8月25日,该校红卫兵在校中“斗争”了 46 名教师。高万春被五花大绑,跪在铺有碎石的凳子上。他几次被打翻在地又被拉上凳子再打。高万春在这样的“斗争”之后“自 杀”,时年42岁。这个学校同时期还有一名老教师跳楼,幸而未死,摔断了腿。

1966 年 6 月7月执掌该校的“工作组”组长李淑铮(女)在“工作组”被下令撤出后也遭到残酷“斗争”,她喝剧毒杀虫剂自杀,幸而及时被送进医院没有死。李培英(女),北京社会路中学副校长,被打并被关在学校中。她浑身被打得血肉模糊,8月27 日在关押她的房间的暖气管子上吊死。彭鸿宣,北京工业学院附属中学校长,被打被关,自杀。萧静(女),北京月坛中学校长,她在被毒打后跳烟囱自杀。北京第二女子中学的体育教员曹天翔和语文教员董尧成(女),被殴打侮辱后,跳楼自杀。北京第 65中学的化学教员靳桓跳楼自杀。汪含英(女)是北京第四中学的地理教师,被剃了“阴阳头”,她的丈夫苏庭伍是数学教员,当时借调在北京第一女子中学,在被 “斗争”、抄家和“遣返”即驱逐出家后,他们夫妇一起到北京郊区的香山服杀虫剂“敌敌畏”身亡。北京第一女子中学的校工马铁山上吊身亡。白京武,北京第四十七中学美术老师,在该校“劳改队”中遭到毒打后,投河身亡。该校校医谢大夫的母亲被打死。北京第三中学的语文教师石之琮 (女)在龙潭湖投水身亡。北京矿业学院附属中学语文教员朱鸿志遭到毒打后被关在学校教学楼 里,夜里在楼外小树林中上吊身亡。房山县房山中学的校长王哲在饱受折磨后“自杀”。王哲死后,红卫兵强迫该校其他“牛鬼蛇神”跪在王哲的尸体前面,一起被“斗争”。北京航空学院附属中学一位生物老师割破动脉死亡,姓高,名不详。北京第二中学一级数学教师路彦被驱逐到农村后死亡,地理教师袁之俊和电工师傅许殿举自杀身亡。当年的学生记得许师傅从学校教室楼上头朝地扎下后尸体横陈在水泥 地上的景象,记得他穿的是蓝色的衣服。在北京第十一女子中学(文革中改名为 165 中学),体育教员哈庆慈(女)遭到红卫兵“斗争”和毒打后,在该校后排楼的四楼跳楼身亡。和她一起遭到残酷折磨的还有女校长张燕筹和女教师邓婉瑚等人。该校还有一名男性工友在同一时期遭到折磨后跳楼。清华园中学的校长项凯被关押在校中,被打得死去活来。该校教军体知识的老师李凯从学校的教学楼上跳下来身亡。

在北京第十九中学,高中语文老师宋继瑞(女),看到别的老师被剃阴阳头,她在宿舍里用绳子把自己勒死,死时三十多岁。初中化学老师阎凤卿(女),父辈几代开照相馆(颐和园照相馆),有很多老照片,被认为是“封资修”的东西,被抄家,她被关在学校教学楼一楼楼梯下的小间里,那里黑不见光,顶是斜的直不起腰,原来用来放扫帚簸箕之类。她在那里把自己勒死。死时只有二十多岁。

退休教师也被打。贺定华(女),66 岁,住在北京安定门外六铺炕地兴居 40 号中国农业机械化研究院宿舍北楼二楼。1966 年 8 月 27日被外馆中学的红卫兵打死。她头发被剪掉,浑身青紫,头颈上有一道很长的刀痕。她的丈夫姚剑鸣同时被毒打未死,被驱逐到安徽宿松县梅墩乡,1968年7月上吊身亡。

北京第三十中学校长王生琯,被红卫兵学生殴打以后,又被从楼梯上推下来导致死亡。这个学校的中共支部书记孙树荣的眼睛被打瞎一只。北京翠微路中学校长黄国英,被打瞎一只眼睛。 北京第三十一中学的党支部书记宋克被毒打和关押后在 8 月 30 日服大量安眠药自杀,侥幸未死。北京回民中学校长李玲善被长期残酷“批斗”后精神失常,却被说成是“装疯卖傻”。他在七十年代走失,不知身亡何处。北京航空学院附属中学校长安丰均遭到多次毒打,被打断了三根肋骨。

在北京的大学和小学,也发生了大量暴力行动,总的来说不如中学残酷,但也极其严重。

1966 年8月24日下午,清华大学附属中学的红卫兵派卡车从12所中学运送红卫兵到清华大学(据一名附中红卫兵领导人说是清华大学红卫兵要他们做的),在那里他们殴打了清华大学的学校领导人和教授们,还抄了一些人的家。清华大学红卫兵也动手一起打人。在无线电系的几个 教师干部被打后,血流在地上。有学生围绕地上的血迹画了一个圆圈并在旁边写了“狗血”两个 大字。那一天傍晚,红卫兵拉倒了校园中白色大理石建造的“清华园”牌坊(现在的牌坊是文革后照原样重建的)。他们挥舞棍棒皮带,命令“劳改队”中的教授和干部搬走沉重的石块。水利系教授黄万里那天被剪了“阴阳头”,还跪在地上被打,又被抓到牌坊那里搬石块。那天夜里清华大学和清华附中的校级干部全部被关在“科学馆”中,被一个一个地拉进一个小房间拷打。

北京师范大学副教授何万福被“斗争”后,8月13日身带遗书在龙潭湖投湖身亡。8月 28 日,中文系老教授刘盼遂和他的妻子梁秋色(家庭妇女)在市区西单附近自己家中被红卫兵打死。中文系教授叶苍岑和妻子在该校位于市中心西单的教工宿舍内遭到红卫兵毒打。他的妻子名叫刘云,是北京三十六中的英文老师,8月25日被北京师范大学第二附属中学的红卫兵抓到民族学院附中打死。

北京铁道学院(现北方交通大学)俄语教授张剑飞,家住铁道学院教师宿舍54区二楼,8月27日晚7点钟被铁道学院红卫兵从家中抓走,和另外10 名教授一起被毒打到夜里12点,然后被送去海淀公安局关押。他肋骨折断,大量尿血,呼吸困难,在9月 5日死亡。在这种恐怖中,该校一名教授和妻子孙启坤(退休会计)逃出学校。8月27日孙启坤逃到城中人民大会堂西侧南文昌胡同六号弟弟孙菊生(北京建筑材料工业学院物理教员)家中,在那里被中学红卫兵打死。孙启坤的大姐名叫孙玉琨,住在西交民巷前细瓦厂二号,58岁,刚退休不久,两天后被打死。

北京戏剧学校校长江枫(女)在学校遭到“斗争”,被殴打和侮辱,回到红霞公寓家中又遭14岁的养女殴打,在8月23日“自杀”身亡。戏剧学校教员、京剧演员叶盛章遭红卫兵毒打,8月30日在北京东便门护城河投河,9月3日发现了他的尸体。

小学教员也遭到侮辱和毒打。8月24日,北京崇文区西花市大街小学教员鄂少琪(女)被 “揭发”有“对党和社会主义不满言论”后跳河身亡;永定门小学教员冯杰民被红卫兵“批斗”后用剪刀自杀。北京中古友谊小学的教导主任赵谦光,在被侮辱殴打后从烟囱上跳下身亡。该校校长白智(女),被学生按了一脑袋的图钉。北京芳草地小学校长石子勤,遭到殴打侮辱后,用剪刀戳自己的脑子自戕,幸而没死。在北京第一实验小学,王启贤老师被强迫跪在地上,吃煤渣。在玉泉路小学,有四名女教师被学生红卫兵剃了“阴阳头”。

8月27日,赵香蘅(女),北京史家胡同小学校长,遭到“斗争”殴打后,和丈夫沙英一起跳楼身亡。8月27日,北京宽街小学的校长郭文玉(女)和教导主任吕贞先(女)在同一天内被打死。郭文玉的丈夫孟昭江也遭毒打,两天后死亡。邱庆玉(女),北京吉祥胡同小学副校长,在1966年10月1日被打死。

校园暴力发生在全国各地。在多年的调查中,笔者迄今还没有发现有一所学校没有发生暴力迫害,没有一名校长没有被殴打。

四、“黑五类”学生也被打

在学校里,除了校长和教员,家庭出身是“黑五类”的学生也遭到他们的红卫兵同学的侮辱甚至毒打。红卫兵狂热奉行一副“对联”:老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋。1966年8月这一“对联”贴遍各处:学校大门、教室门、黑板、板报栏两侧,无处不在。这副对联最早出现于北京大学附属中学,后来流布全国。8 月26日晚,清华附中红卫兵暴打了高三的四名“家庭出身不 好”的学生,还命令他们各写 100 副“对联”,贴到各处。这一“对联”还做成了“歌”。和另一首强迫所谓“牛鬼蛇神”唱的“嚎歌”一样,这两个恐怖“歌曲”都是北京第四中学的红卫兵作的。同时,这副对联也是红卫兵组织成员的资格评定标准。在北京这样的城市,作为城市人口主体的脑力劳动者和商业工作者都不被视为“红五类”,只有不到四分之一的中学生被准许 参加红卫兵,被授予了欺侮虐待其他同学的特权。

1966 年 8 月4日,北京师范大学附属女子中学初二(四)班的红卫兵召开“斗争会”斗争同班 同学。在这个班的 45 名同学中,十名“黑五类出身”的学生站在教室前面被“斗争”,一根长 绳子绕过这十名学生的脖子,把她们捆成一串。十名“红五类出身”的红卫兵坐在椅子上。其他 既不能算“红五类”也不能算“黑五类”出身的学生则在“斗争会”期间被指定坐在地板上。大标语“打倒狗崽子”贴在教室墙上。他们被命令逐个“坦白交代”他们的“反动思想”以及他们 的父母的“罪行”,还必须重复说三遍“我是狗崽子。我混蛋。我该死。”红卫兵用拳头打她们,把墨汁泼在她们身上。该校学生排球队长杨友丽,因为球队得过全国冠军后受过校长接见以及她父亲是所谓“托洛茨基分子”,遭到“斗争”和侮辱。她服安眠药自杀,幸而未死,但身心受到严重摧残。

在北京一零一中学,红卫兵把校门分成一大一小两个,命令“黑五类子弟”出入只许走小门,并称小门为“狗洞”。初三女学生吴芳芳,父亲是北京航空学院教授吴礼义,当时被当做“家庭出身不好”。红卫兵指控她撕坏了一张毛泽东纸像。吴芳芳遭到“斗争”和毒打,红卫兵还把她和上文写到的被打死的美术教员陈葆坤关在一起。她因此精神失常,不清楚人事,不能独立生活,始终由她的母亲照料,最后死于清河精神病院。

北京师范学院附中数学老师田钦的弟弟田钺,是106中学初中学生,8月19日,田钺被师范学院附中红卫兵抓到学校中,在一间教室中被活活打死。他的罪名是“冒充红卫兵’。由于“红卫兵”组织拥有如此高地位,“冒充红卫兵”当时成为大罪名,竟然可以被当做打死人的“理由”。田钦和田钺的父亲是燕京大学毕业的医院会计师。按照红卫兵的规定,会计师的子女是不准当红卫兵的。

在北京大学附属中学,很多所谓“家庭出身坏”的学生被打耳光被侮辱等等。初一学生万红,父亲在 1957 年被划成“右派分子”。与她同班的男生红卫兵要打她,她逃入女厕所。上文写到的 8月 18 日在天安门城楼上代表红卫兵讲话的彭小蒙(女)把万红从厕所拉出来。红卫兵强迫她站在教室里的一把椅子上,用铜头皮带打她。打的过程中还有红卫兵把椅子从她脚下突然抽走,使她摔到水泥地上。晚上不准她回宿舍睡觉,把她关在露天阳台上淋雨。朱同是高三学生,他的父亲是中国人民大学的“右派分子”葛佩奇,父母已经离婚,他改用了母姓,母亲不是“右派分子”。但是他仍然被当做“狗崽子”折磨。他被关在地上积水的小楼梯间内像动物一样被全校学生“观赏”。8月24日晚上下大雨,他逃出了学校,爬着回到家中,因为他被严重打伤已经不能走路。

在清华大学附属中学,有相当数量的“家庭出身坏”的学生被打被欺负,他们的私人物件被捣毁。多名女学生被剃了“阴阳头”。杨爱伦,高一学生,文革前功课和文艺活动都好,“家庭出身不好”。她在班里遭到“斗争”,站在教室前面被推来攘去,被强迫写“交代”,还被关押在学校中不准自由行动。一星期后,8月8日,她逃出学校到附近卧轨自杀,被火车撞成重伤,失去两根手指,幸而未死。高二学生郭兰蕙,父亲因“历史问题”入狱,父母离婚。1966年8月20 日是星期六, 在红卫兵宣布下个星期一要“开会帮助”实际上是要“斗争”她后,她服毒身亡。

在西城区太平桥中学,红卫兵打死了一名初三的不属“红五类出身”的女学生。这个十五岁的女孩子仅仅因为说了一句“毛主席也不是红五类出身”,遭到红卫兵同学用铜头皮带和棍棒殴打。从下午打到傍晚,红卫兵回家吃晚饭了。她挣扎着爬到一个水龙头边喝了很多水后死亡。她的母亲被通知来校中领死尸,未敢表现出一点怨恨和抵触。

在离北京市中心王府井大街不远的第 27 中学,8月25日,初中二年级七班学生林永生(女),被指控把那时人们随身携带的红色塑料封皮的《毛主席语录》本坐在身子底下。红卫兵在初二教室里毒打她。她被打得昏死过去以后,红卫兵说她“装死”,拿碎玻璃往她眼睛里揉。她苏醒过来,继续被打。她的母亲被通知到学校把她的尸体背回家中。几天后,红卫兵到她家中要20元钱,说打她的时候,铜头皮带坏了,要她家赔。林永生被打死时15岁。

在中国人民大学附中,“家庭出身不好”(父亲是农业科研人员)的高二学生宁志平被说成“反动学生”,被关押在学校里。该校管理“牛鬼蛇神”的红卫兵用刀子割开他的右耳朵,只剩下一点连着。海淀医院把他的耳朵缝上了,留下很大的伤疤。耳朵从此没有冷热感。从医院回到学校他被继续被关押了一个多月,以致他一度精神失常。他在8月被关,他被放出来时已经是深秋,他仍然穿着 8月的单衣,冷得颤抖。

1966 年 8月25日,曹滨海,北京师范大学附属第二中学高三的学生,和前来他家抄家的同班的红卫兵发生争执。据说他拿菜刀砍伤了一个红卫兵同学。结果,曹滨海被押送到公安局关起来,曹的母亲樊希曼在那天被红卫兵抓到该学校中活活打死。曹滨海因此精神失常,在1986年他妈妈的忌日那天穿过铁轨被火车撞死。

在北京第十三中学,学生任春林“家庭出身不好”,他喜欢书法,在旧的《红旗》杂志上练习毛笔字,被该校红卫兵学生指控在毛泽东的名字上写了“墓”字。红卫兵抄了他的家,把一条铁链拴在他的脖子上,强迫他从家里像狗一样爬到学校的“红色刑讯室”中。他被关押在那里并且被多次毒打。那个“红色刑讯室”中关押着该校的校长和一批教员,还有一个所谓“黑五类子弟”、初中三年级学生武素鹏。红卫兵把武素鹏捆在一条麻袋里,用民兵训练用的木枪狠打,把他活活打死。任春林一家被驱逐到山西农村。他的八十岁的外婆齐青华到农村一个月后去世。他母亲也在农村病故,完全没有得到医疗。

在北京第六中学,高三学生王光华出生于“小业主”家庭,他未得到红卫兵的准许就去外地 “革命串联”。他在 1966 年 9 月 27 日回到北京,立即就被抓进学校的监狱之中。他在那儿被十 多个红卫兵几次毒打。王光华死于第二天,9 月 28 日,时年 19 岁。红卫兵命令几个在这个监狱中被关了一个多月的老师把他的尸体抬出了监狱,放进火葬场的运尸车。

五、一批房产主被打死

8 月 22 日《人民日报》头版报道红卫兵的“破四旧”(旧思想旧文化旧风俗旧习惯),特别 介绍了北京第二中学红卫兵广为张贴的“宣战书”。红卫兵开始到处烧书,烧画,破坏文物,以及开始大规模的抄家行动。红卫兵强迫市民交出他们存有的所有黄金和白银,还在抄家过程中打死了很多所谓“阶级敌人”。北京在文革前早已不准“地富反坏”居住,被红卫兵打死的“阶级敌人” 中,很多只是房产主。他们拥有自己的住房,或者有少量的房子出租。红卫兵的命令发出后,人们到房管处排队上缴房产证,但是还是被抄家甚至被打死。在这种恐怖中,北京的50万间私人拥有的房子全部被没收,很多直到现在也没有归还。

8月24号,红卫兵到北京东厂胡同 6 号居民左庆明家抄家。他从前开过劈柴铺子,1966年时已经没有铺子,但还有几间自己的房子。租住他们房子的马大娘是个家庭服务钟点工。当时左庆明正好外出不在家。看到红卫兵毒打左庆明年已七十的妻子,马大娘到胡同口给左庆明报信叫他不要回家。红卫兵发现后把马大娘和左奶奶一起绑在葡萄架子上毒打。红卫兵还用开水浇烫她们。 四周邻居听到他们在惨叫着被折磨死,然后尸体被丢进火葬场的卡车。那天晚上东厂胡同至少有六个居民被打死。死者中还有一人是技术精良的眼镜师孙琢良。他曾经开一个眼镜店,并有自己的住房。

8月25日,北京第十五女子中学红卫兵查抄崇文区广渠门内大街 121 号居民李文波家。他住的是自己的房子。他已经在前一天上交了房产证,也就是说放弃所有权。红卫兵说,在抄家过程 中李文波打了她们(文革后她们中有人私下承认并没有发生这样的事情,但当时成为红卫兵加强暴力程度的借口)。李文波被打死。他的妻子刘文秀被判处死刑,在 9 月13日被处决。文革后他们得到“平反”。

8月28日,红卫兵查抄西城区大红罗厂南巷 20 号。三小时中红卫兵打死了五口人:北京玻璃陶瓷水泥设计院技术员黄瑞五,他的姐姐黄瑞班,他们的母亲陈玉润,外婆李秀蓉,还有一个年老佣人。除了一岁的小孩子被机警的保姆抱出,其他在家的人都被打死。他们没有别的所谓 “问题”,主要的“问题”就是他们住的小院是他们自己的房产。

1966年8月下旬,大批被打死的人不标姓名堆在一起被运往火葬场。北京师范大学附属第二中学的校长高云和北京第31中的书记杜光,都是在被红卫兵打昏过去以后就送去了火葬场。火葬场的老工人发现他们还没有死,没有烧他们。他们又回了家。当时大量尸体积压,火葬场来不及焚烧,只好在尸体堆上放了冰块,血水横流。一名军人目击者说,那里的气味和情景恐怖至极。一名在 9月13日去火葬场的女教师说,那时候那里还是满目尸体,草地上摆得横七竖八,等候火葬。

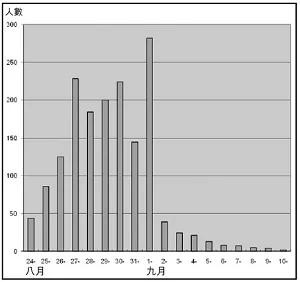

下图是那一时期北京每日被红卫兵打死的人的数字。

从上图可以看到:李文波被打死后第二天,8 月 26 日,被打死人数从两位数跳到了三位数,从不到一百人变为超过一百人。从 8 月 25 日到 8 月 26 日,被打死人数增加了百分之五十。从 8 月 26 日到 8 月 27 日,被打死人数又再次加倍。在 9 月 1 日,被打死人数达到了最高峰,一天内有 278 人被打死。在此之前的 8 月 31 日被打死人数出现了一个小低谷,是因为那一天在天安门广场有红卫兵的第二次盛大集会,红卫兵停下抄家打人集会去见毛泽东了。

9 月 1 日以后数字骤降,因为 9 月 2 日中共北京市委发出文件,指出“要用最大努力耐心说 服和坚决制止一切打死人的现象”。一个口气并不严厉的书面指示,立即发生了效果。

当时“内部”的统计是,在北京,红卫兵打死了 1,772 人。文革后,《北京日报》也发表过这个数字。“内部”的人说,这只是北京部分地区的死亡统计,不是全部被打死的人的数字。

在这样的暴力迫害高潮中,8月29 日,“西城区红卫兵纠察队”发布了“第四号通令”,其 中第 7 条说:“确实查明,并斗争过的黑六类分子,尤其是逃亡地富分子。除现行反革命分子应 当依法处置外,其余一律给政治上、生活上的出路,这个出路就是限期(于九月十日前)离开北 京(如有特殊情况,经本人所在单位及查抄单位批准,可酌情延长),回原籍劳动,由革命群众 监督改造,给他们重新做人的机会。”

这个“通令”在北京全城甚至全国张贴公布。直接后果是北京城中有近十万人口被扫地出门 驱逐出北京,占当时城市人口的百分之一点六。一名受访者说,她家住在东单,夫妇都是工人, 因为曾经在一个出租小人书的店里有400块钱资本,这时候被指控为“资本家”,全家被驱逐到山东农村,一个人只准带一个锅一个碗,直到 1978 年底才获准回到北京。这些被驱逐的人有的在火车上就被打死,有的到了农村没有食物没有住房而死亡。

六,有宗教信仰的人被打死

1966年8月24日,北京第一女子中学等中学红卫兵在市中心东单三条“斗争”了玛丽亚方济格修女会的八名外国修女和那里的其他中国人。八名修女被驱逐出境,其中一人在途中死亡。1966年9月1日的《人民日报》报道此事,大标题是《取缔反动修女会,驱逐八个外国修女》。

8月25日,北京41中学的红卫兵到西城区平安巷26号宁德禄家抄家。宁家信奉天主教400年。红卫兵度毒打他的妻子和妻子的妹妹,打死了85岁的宁德禄老先生,把儿子宁景仑打昏进了医院停尸房(没有死)。把他们全家赶到农村。

8月26日,家住北京东城区九道湾中巷13号的马秀清和丈夫丹增加木错打死在家门口。时年47岁和55岁。他们是佛教徒。丈夫丹增加木错来自西藏。北京红旗中学红卫兵打死了他们。

8月27日,北京67中血的红卫兵打死了家住颐和园西北青龙桥北上坡10号的陈慧恩。陈慧恩是基督教徒,时年49岁。她从小是残疾人,由上海基督教的孤儿院养大。会英文。从上海到北京海关工作。丈夫也是教徒,被打没有死。

七,被“揪“出来的“黑帮”高级干部也遭到毒打

在“红八月”,一些原来的高级干部被“揪”出来成为“黑帮”。

在北京师范大学附属女子中学的北侧有个小门,小门对面是中央教育部和高等教育部的大门。和女附中一墙之隔,有两个小红门院子,其中之一是蒋南翔的家。他任清华大学校长和高教部长。1966年6月11日,他被中央宣布“靠边站”,是最早被“揪”出的教育界领导人。教育部的“革命干部”子弟们成立了红卫兵,和旁边的二龙路学校红卫兵一起抄了他的家。他被迫跪在地上,红卫兵用军人的铜头皮带抽打他。目击者说,红卫兵打了一阵,掀起他的衣服说,两边的伤痕不对称,把青紫稍淡的一侧继续打。蒋南翔在1930年代参加了共产党,领导学生运动反对民国政府,多年自以为英雄,此时毫无办法。他有一个守寡的姐姐,住在她家料理家务。红卫兵强迫他的姐姐抽打蒋南翔。一名目击者说,姐姐一遍哭叫,一边挥动军用皮带。悲惨恐怖的场面留下的恐怖记忆,她一生不能摆脱。

1966年8月13日,中共中央宣布改组共青团中央。当时的共青团书记是文革后担任了中共中央总书记的胡耀邦。胡耀邦和其他团中央书记处的书记们遭到中学红卫兵的残酷“斗争”。他们跪在地上被侮辱。大批中学生从学校来团中央看大字报和斗争场面。北京第五中学的几个红卫兵先用皮带抽打胡耀邦,还转而用铜头那一端打胡耀邦,这是非常疼痛和危险的。团中央一个干部的上初一的儿子面对这一场景,在父亲的指点下立即去团中央的杂志编辑部叫来几个干部。他们虽然也在上面的指令下“造反”,但是不想看到胡耀邦被打成重伤或者被打死。他们劝说那几个红卫兵停止使用军用皮带的铜头打胡耀邦。

作家马波当时是北京47中的红卫兵。在他的回忆录《铁与血》中,他写了在1967年2月,在北京展览馆剧场,北京红卫兵“斗争”胡耀邦等,他和另一个红卫兵站在胡耀邦两边,押着胡耀邦。这是1966年暴力“斗争”的继续。

后来胡耀邦为大批文革受难者和受害者的昭雪与平反做了很大贡献。应该是实践了孔子所说的“己所不欲,勿施于人”。1987年1月7日胡耀邦被“辞职”,他被指责为推行“资产阶级自由化”。

在中国有文字记载的历史上,从来没有过这样大规模的由青少年打杀教师和老百姓和原高官的事情。关于两千五百年前的孔子时代,我们可以在《论语》书里看到那时候的师生关系,孔子是个老师和校长。在司马迁的《史记》里,我们可以看到在国王和皇帝时代,死刑要经过审理,可以上诉,并由专业刽子手执行。文革后有人把文革笼统解释为“封建主义传统”造成的。这种说法不能解释 1966 年 8 月发生的红卫兵暴力。

本文记录的是北京的1966年的所谓“红八月”。本文还有姐妹篇《红八月在外省》。

王友琴

2023年8月18日校订