我叫长治,辽阳人,60后。我爷爷当年为了养活全家闯关东,我则为谋生“走西口”,而且走得更远。1995年,我去俄罗斯,2022年,我回国,出国前我是东北下岗工人,回国时我是乌克兰难民,从任何角度来看,这都不算凯旋。我用尽全力融入异国,想过上“老婆孩子热炕头”的生活,27年后却全部落空。开始我以为,只要口中有食,我就已经解决了所有问题。后来我以为,身份可以解决一切问题,可制造更多问题的,偏偏是身份。疫情和战争,两样都叫我赶上了。到头来,求财、求婚、求学变成求生,光活着就已经够惊险的了。 这是2022年9月,作为留守在乌克兰顿巴斯战区的唯一华人,我接受电视台专访。直播时,我背后不断响起炮声。我生在黑龙江,在辽宁长大。我家是工人家庭,我有俩姐一个妹。上中学时,我信奉“读书无用论”,没心思读书,只想当大老板。1984年我18岁时,听说有个哈尔滨大哥往佳木斯寄烟,一包烟挣五毛钱。当时统购统购,南方人不抽的烟,北方好卖,送礼都送“大重九”和“良友”。我到了海南岛,往家邮了五百盒烟。

这是2022年9月,作为留守在乌克兰顿巴斯战区的唯一华人,我接受电视台专访。直播时,我背后不断响起炮声。我生在黑龙江,在辽宁长大。我家是工人家庭,我有俩姐一个妹。上中学时,我信奉“读书无用论”,没心思读书,只想当大老板。1984年我18岁时,听说有个哈尔滨大哥往佳木斯寄烟,一包烟挣五毛钱。当时统购统购,南方人不抽的烟,北方好卖,送礼都送“大重九”和“良友”。我到了海南岛,往家邮了五百盒烟。 这是1976年,我的全家照。

这是1976年,我的全家照。

可倒烟不是长久之计,1986年,我去仪表厂上班,月薪50块钱。没上半年班,工厂就放假。我就纳闷,这刚上班不长时间就放假,那你招我们干嘛?后来知道,这在西方叫裁员,在中国叫下岗。我只能去摆烟摊,两年赚了10万块钱。1993年,我到哈尔滨看烟的行情,还去了绥芬河,绥芬河对岸是俄罗斯。旅店里有一位北京记者正在采访绥芬河市长。那市长说,苏联人手里有钱,每家都有小汽车,汽车很便宜。苏联朋友请他吃饭时,问他能不能卖给他们酱油?我心想,市长谈这事,肯定不是假的。这东西还能挣钱?中国酱油不有的是吗?出口给他们就是了。对岸那个国家令我好奇。正好有个表姐在绥芬河,我去问她,绥芬河这小地方怎么到处是飞机坦克大炮?她说,这是俄罗斯人当废品卖的,收这东西比练摊来钱快。我追问她有没有路子,她先说她有个朋友带货跑旅游团,一天能挣一万块钱。下句是,这人回不来了,可能失踪了。我问为啥,她说,你要是生意做成功了,那下一步就是倒霉了。我说,这是乱世啊,没有安全,挣钱有什么意思?我先学厨师、学开车、学电脑,等时机。两年后,我心急了,听说有个朋友常跑俄罗斯,我让他帮我办旅游护照,从这开始,我上了贼船。1995年8月,我跟他飞到伊尔库茨克。我拿出全部身家,带了1万2千块钱,就看在国外能不能找到谋生之道。我先在集市给人代卖鞋。人家问价,我听不懂,我和人家比划。有一伙吉普赛人,前面和我比划,后面就开始偷东西,我回头一看,丢两件货。有个朝鲜族老兄就教我,摆鞋不能摆一双,只能摆一只。我又开始学说数字,过俩星期,能挣个吃喝钱。我开始扣货,扣货就是整包货按批发价买下。在伊尔库茨克的上海市场,我的生意刚上道,警察就来了,跟我要税票。我都是从旅游团接的货,哪有税票啊?没税票就交钱,不交钱,就送警察局,关铁笼子里,进去我就挨了一拳。八个月,我挣两万块钱回国。回到家,我就闭门不出。我看到一篇文章讲,18世纪中国人去旧金山淘金,很多病死他乡。有中国人回家时,就拿一个文明棍儿,戴一个弹筒高帽子,就像卓别林。明明行李不多,偏雇两个工人搬。给谁看呢?给他家乡人看。证明自己成功了,发财了。他那个九死一生都不提。我就不想显摆,图什么?你那些坎坷,怎么和人说?你挣着钱了,谁爱听?可我老妈是个话匣子,逢人就说我挣了几千美金。1997年,朋友说,你哪也别去了,炒股票吧。香港要回归,股票会大涨。我炒两年股票,赔了几千块钱。又听说2000年地球要毁灭,那我就等着,哪也不去了。2000年到了,地球没毁灭,可也没生意做,我把房子租出去,拿着2000块钱去了海参崴,还是远东。我开始摆摊卖水果。批发水果像拆盲盒,要是倒霉,半盒是烂的,就白干。想赚钱就得宰秤,我干不了这个。我去饭店找活儿,他们那儿有等级制度,大师傅欺负小师傅,小师傅欺负帮厨,帮厨欺负新来的,我在那里地位最低。脏活累活都找我,我忍了几天,也没挣到什么钱。正愁要往哪个方向去。我老妈在电话那头说,她有个老同事,在莫斯科开服装厂。我就去莫斯科投奔他。这大哥借钱开的厂,他很小气,对自己都不好,只吃最便宜的东西。我代卖他的货,我得自己租摊位,丢了4件皮夹克,还倒赔钱。他说,你去卖报纸吧,一天能挣10多个美金。 这是2000年,我刚到莫斯科时在红场留影。

这是2000年,我刚到莫斯科时在红场留影。

在莫斯科的“一只蚂蚁”市场卖报纸,我才开始挣钱,挣到钱马上换美金。那市场有几万商户,一份报纸进价5卢布,我卖10卢布。一天卖1百份,挣10美金。卖电话卡,又挣10美金,一个月能挣600美金。后来,开工厂的那大哥说,你真卖报纸了?不怕人笑话呀?我说对啊,咱哈腰就能捡着钱。有个黑毛子瞧不起卖报纸的。我在市场不小心撞了他一下,立马说对不起,这小子过来就给我一拳。咱也练过太极拳,咱不欺负人,咱也不怕人。我把报纸扔下,也给他一拳。他反过来给我三拳。我也来个一步三拳。保安过来拉开我们。旁边中国人说,哥们儿你挺勇啊,那小子眼睛都青了!“一只蚂蚁”有几万人,都知道有一个中国人,背个小喇叭喊,卖报纸、卖电话卡,还敢和黑毛子、老毛子、保安、警察打架,我一下子就出了名。我认识市场管理者,和练摊的更熟,我啥都干:卖俄语小册子、办驾照、印名片、发广告、当猎头、卖机票。人家都奇怪,卖报纸的还能卖机票?那时候我就开玩笑,我卖报吧,上能通天,下能入地。这时已是2003年了。 这是2002年,我在莫斯科“一只蚂蚁”市场卖报纸。

这是2002年,我在莫斯科“一只蚂蚁”市场卖报纸。

有一天,我见市场招工区站了很多女人,我说你们是不是找工作啊?呼啦一下子围过来好几人,我就拿小喇叭在市场喊:介绍服务员了!有人说,哎呀,你给我介绍一个漂亮的大个儿!我说你是让她卖货呀,还是让她搁家当媳妇儿啊?他乐了:我什么都不要,我瞧着她好看就行。没成想,我给自己找来个媳妇儿。她从乌克兰顿巴斯地区的卢甘斯克来,叫秀莎,模样俊俏。听说她是护士,我提议,咱俩一起做陪诊吧。中国人在俄罗斯看病都摸不着路子,你门儿清呀。她同意了,我就在报纸上打一广告,又买了台二手日本车,俩苦命人抱团取暖,干脆一起过了。 这是2003年的秀莎。

这是2003年的秀莎。

我不卖报纸了,白天干陪诊,晚上开出租。两年后,她怀孕,做不了陪诊了。我只能做更多:当快递员、修电脑、安宽带,装卫星天线和监控系统。一次装天线时,从梯子掉下来,我腿摔断。后来智能手机出来了,宽带没落了,电脑也没落了,我从每个行业兴起,一直干到它没落。2006年春天,她生孩子。孩子一出来,小医生吓一跳。她问医生,这孩子怎么有点奇怪呢?医生过去一看,那黑头发,那眼睛,和她们不一样。医生问秀莎,孩子爸爸是谁?秀莎说,是个中国人。隔着窗户我看见秀莎怀里的孩子,小不点儿,像我们家孩子,我小时候也瘦。我第一个感觉就是,我是父亲了,我一定要给这孩子培养成才,我的责任感马上就出现了。 这是2006年,女儿莎莎刚出生不久。

这是2006年,女儿莎莎刚出生不久。

我老妈着急看儿媳妇和孩子,2009年,我带老婆孩子回国。快到家时,秀莎慌了,怎么看不见高楼大厦呢?其实我家在郊区,我有个三居室,我妈早拾掇好房子了。秀莎进门一看,和她家那破房子比,简直是天地之别啊。我妈每天早上去买吃的,饺子、包子、花卷、麻花油条,天天换着来。中国小吃就征服了我老婆。除夕夜的烟花,更让她惊叫,中国怎么这么有意思呢。我妈张罗给咱俩办婚礼,摆了六桌,放了鞭炮。 这是2009年,我带老婆孩子回国时,我们和我父母的合影。

这是2009年,我带老婆孩子回国时,我们和我父母的合影。

回到莫斯科,市场越来越凶险。我有一回送快递,包裹里被人暗藏枪管,结果挨罚的是我。警察查护照更紧了,华人见警察,就像小偷一样。身份不合法,没商量,立马被遣送。我在俄罗斯只求个温饱,年年都为合法居留花不少钱,伤很多脑筋。2012年,我做了一个重大决定:我要去读大学。读大学能给我学生身份,读多久,就能待多久。我算了一笔细帐:一年学费3000多美金,办工作签证居留卡也3000美金。住学校宿舍,每月10多美金,在外租房子,每月500美金。入学我还能学俄语,下午课可以请假,不影响我做电脑服务和当导游。我读了书,挣了钱,还省了6000美金房租,非常值。 这是俄罗斯联邦的外国人居留许可证。

这是俄罗斯联邦的外国人居留许可证。

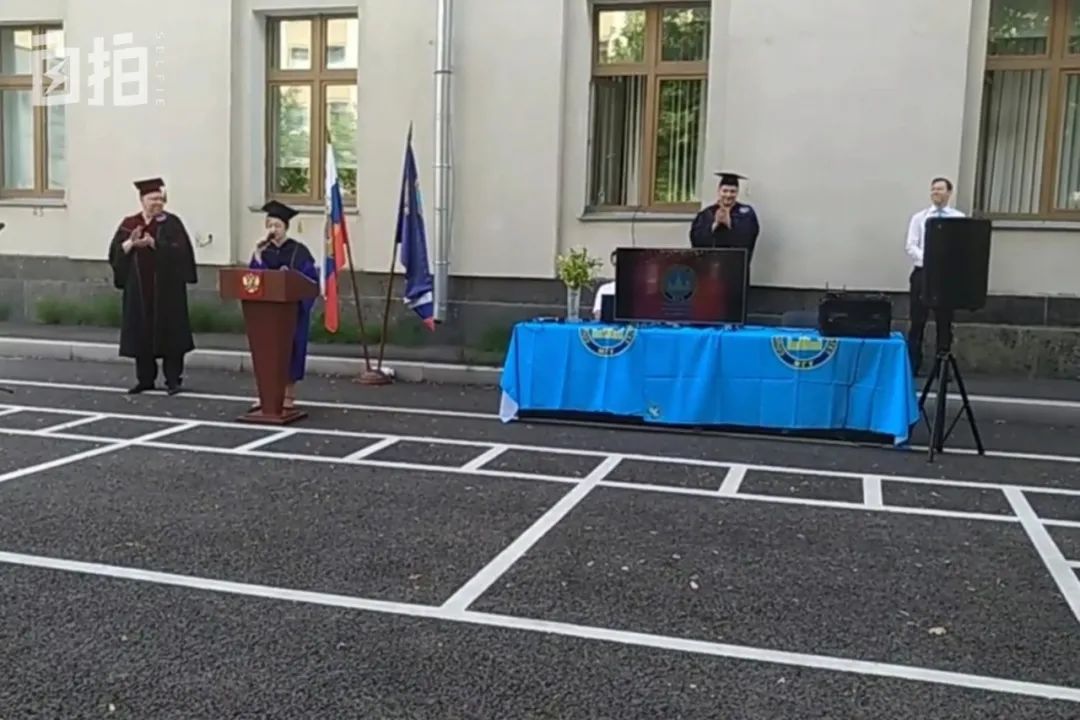

我马上上网查学校,去外事办拿到邀请函,就近去乌克兰搞定学生签证,我成功申请到莫斯科管理大学。46岁,我开始了在国外的求学生涯。一入学就赶上校园有选美活动,年轻人真好。我觉得,我要过这种学生生活。俄罗斯学生一开始还奇怪我什么来路,他们慢慢地也不介意了。预科只学简单俄语,两年后,我顺利毕业。 这是我在莫斯科管理大学预科毕业典礼上领毕业证。

这是我在莫斯科管理大学预科毕业典礼上领毕业证。

为了继续保留学生身份,2014年,我又申请到列宁师范大学读本科,可以续4年学生身份。我选了便宜的专业,社会学,学费17万块人民币,系里就我一个中国人。他们俄罗斯人都搞不懂专业术语,我更云里雾里了。我就在课上录音,课下反复听。至于一些社会学知识,我原本就感兴趣,什么“休克疗法”啦,“解冻时期”啦,我早就自己研究过。那四年学到的东西,让我明白了许多年轻时想不明白的事,比如苏联为什么会解体。 这是在莫斯科列宁师范大学的课堂上。

这是在莫斯科列宁师范大学的课堂上。

读本科期间,我家里出了两件大事。一是2015年,我老婆患乳腺癌,她要回乌克兰治病,女儿要上学,她俩只好回乌克兰。 这是2015年,女儿莎莎回乌克兰上小学。

这是2015年,女儿莎莎回乌克兰上小学。

二是2017年,我老爸走了。我看到老爸时,老爸已经在殡仪馆了,四面都是花圈。他们都在哭,但是没有用,我是哭不出来的,我内心比谁都悲伤。一奔完丧,我就回莫斯科赶考。那天早上九点,我进考场,老婆进手术室,我们俩同时做最关键的事,我们都挺过去了。 这是我30多岁时和老爸的合影。

这是我30多岁时和老爸的合影。

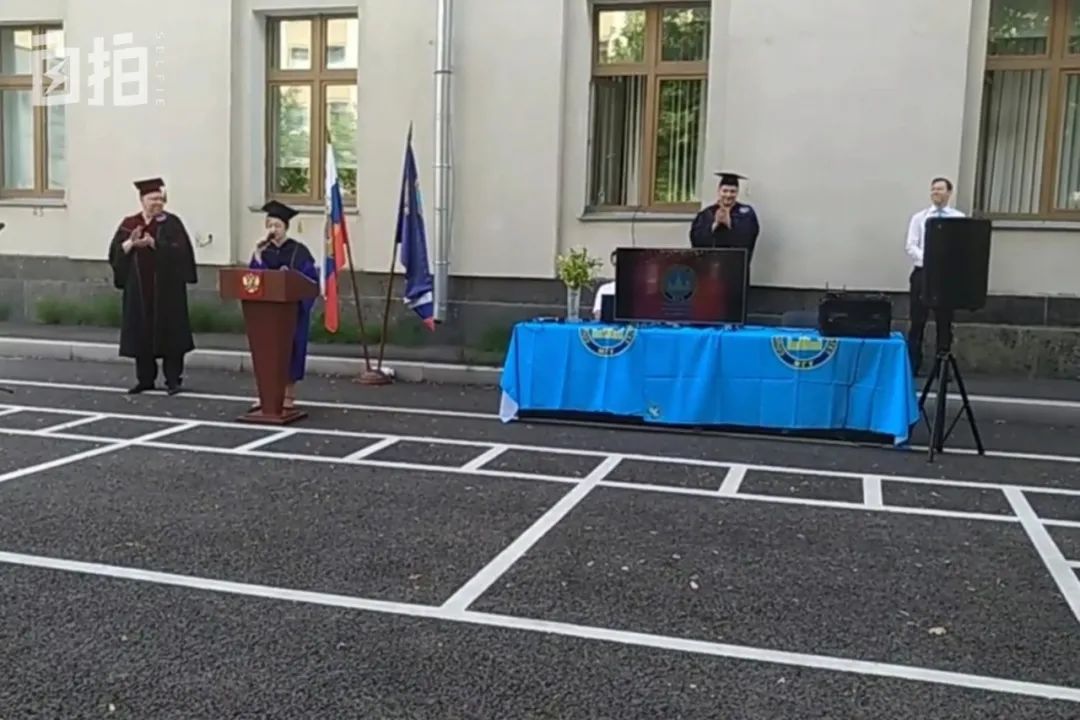

2018年,本科毕业典礼那天,念到我名字时,同学起哄,可能因为我岁数最大吧。他们越起哄我越要拿我的毕业证。读书读上瘾了,我一路读到硕士。莎莎上小学,我读本科,她上高中,我硕士毕业,身份又续两年。这次我读的学校更牛,是戈尔巴乔夫的母校——莫斯科国立大学,有250年历史。 这是我读硕士时,身后是莫斯科国立大学主楼,是著名的“斯大林七姐妹楼”之一。它是特定历史时期的产物。

这是我读硕士时,身后是莫斯科国立大学主楼,是著名的“斯大林七姐妹楼”之一。它是特定历史时期的产物。

2018年,我和老婆说,咱俩登记结婚吧。以前谁也不在乎领不领证,现在不一样了,女儿12岁,老婆得癌3年了。我想给她俩一个名分,以此表明,我不会不要她们。民政局大姐查我文件,说我名字差一个字母,必须得改回去。老婆因为做化疗,头发掉光了。我突然掀开老婆的纱巾,我说大姐,你看她这现在这情况,我再开一次文件,说不上得多长时间,我只想给她一个名分啊。大姐说,可以给你登记。领证那天,我叫女儿一起去做见证。所有文件都齐了,自动打印机把结婚证打出来,我签字,她签字。从这一刻起,在法律层面上,这母女俩的命运和我息息相关。 这是2018年,我女儿见证我和她妈领结婚证那天的留影。

这是2018年,我女儿见证我和她妈领结婚证那天的留影。

2020年夏天,我硕士毕业。到这个时候,我在俄罗斯完成了三个事情,求学、求财、求婚。求学呢,我在中国是个普通工人,在俄罗斯我把硕士读完了。这算不算文化人?求财呢,最多的时候我也赚过几十万,但全都花完了,这算不算发财了?求婚呢,我也找到了乌克兰太太,这算不算成功?我经常想,我人生最宝贵的年华都在俄罗斯度过了。 这是2020年,莫斯科国立大学硕士毕业典礼。

这是2020年,莫斯科国立大学硕士毕业典礼。

当年带我出国的朋友在2020年得新冠死了,以前他常说一句话,该你井里死,河里死不了,这真是宿命。那时我并不知道,我的宿命是,躲过了疫情,赶上了战争。回乌克兰老婆家过边防时,人家告诉我,别过来,过来你就回不去俄罗斯了。我不听,我非要回家看我老婆和女儿。这条路,差点成了不归路。打从我认识秀莎,就风花雪月少,鸡飞狗跳多。来到这,我又摊上个战斗家庭。她妈86岁了,是战争孤儿。天天吵着要回家,人家问,这不是你家吗?秀莎她妈说这不是我家,我要回家。她妈家在利沃夫,原先属于波兰,希特勒进攻了那。爸爸当兵阵亡,妈妈难产而死,她妈三岁成孤儿,四处流浪。十八岁来卢甘斯克就下井采煤,遇到秀莎他爸。秀莎她爸蹲过四年监狱,50多岁就得癌死了。老太太命苦,我老婆也命苦,小时候经常被她打,现在老婆也打女儿,她家都是棍棒教育。 这是我的乌克兰老丈母娘。

这是我的乌克兰老丈母娘。

我来老婆家是个错误。在卢甘斯克,就我一个中国人,这是不毛之地,挣不到钱。往西走,过不去,边防军把守,端枪架炮的,还埋地雷。这儿有集体农庄,我想找农活干,但得村民开会一致同意才行。去扫大街也行啊,老婆却说,你别给我丢人了,你要是缺钱,我养活你。她肯定和人吹牛了,说她的中国男人在莫斯科又能修电脑又能安宽带,还在莫大读过硕士。我说,那硕士有什么用,它只是用来浪费的。老婆说给我找个工作。她同事亲戚开商店,每天都要卸车,有个老头爱喝酒,干活不利索,要把他刷掉,用我。我说拉倒吧,你把他刷掉了,人家喝酒都没钱了,咱再穷也不能撬人家工作。后来我不得不做自媒体。 这是我刚开始做自媒体时,我说服我老婆出镜,演示怎么做俄罗斯传统腌菜。

这是我刚开始做自媒体时,我说服我老婆出镜,演示怎么做俄罗斯传统腌菜。

2022年2月22号,我做个噩梦,一个大蛇立起来,灰色的,要吃我。我找一个棍打它,它立更高,我吓醒了。果不其然,早上四点钟就开始打炮。24号正式开打,我们家离战区很近,能看见部队集结上千士兵。开打一礼拜前,已经开始撤人了,我们家讨论撤不撤,结论是,没法撤。老太太瘫痪在床4年,体重还很重,我们仨都抬不动。附近玻璃被炮击碎了,别墅打烂了,房盖击穿了。道上不知埋了多少地雷。有个女的正在种地就被打死了。我国内有套房子,赶紧转给妹妹。哪天流弹给我炸了,我咯嘣一下就走了,这都没准儿。战争没有赢家,只会摧毁更多家庭,出现更多寡妇和孤儿。 这是我打水路上认识的两个战争孤儿,一个12岁,一个7岁。他们的爸爸36岁战死疆场,妈妈不久前得病去世了。

这是我打水路上认识的两个战争孤儿,一个12岁,一个7岁。他们的爸爸36岁战死疆场,妈妈不久前得病去世了。

战争后,物价飞涨。女儿要去州里上学,我不工作就没钱养家。终于有朋友介绍我在伊尔库茨克炭厂当翻译。5月4号,我要去伊尔库茨克。我没有俄罗斯签证,基辅在打仗,俄罗斯大使馆关门了。在卢甘斯克出境时,他们说,你两个月之内必须回来,你的定居护照7月4号到期,必须马上换新的。入境俄罗斯时,他们问,你要去哪?我借口说要回中国,得从俄罗斯过境。他说,对不起,你15天之内必须走人。我说,那我去避难。他说,可以,你只能去收容所待着,待一年都没问题。过关后,我马上去莫斯科收容所办难民手续。到那里一看,心就凉半截,那里都是酒鬼、残疾人和要饭的。我一分钟也不想待。他们很惊讶,哎呀,中国人怎么也来了?我说我来办手续,我不住这儿。 这是莫斯科收容所,也是乌克兰难民临时避难所。

这是莫斯科收容所,也是乌克兰难民临时避难所。

接着我坐3天火车去伊尔库茨克,干了20天,炭厂缺原料,停工了,我又返回莫斯科,莫斯科工作也难找。老婆在电话里说,我家阳台被打一个窟窿,拳头那么大,我赶紧回到家。半夜“嚓”一下就打一个炮弹,我女儿立马躲了,她会听声音,她能听出来有多远。有一种带超声波的炮弹,那炮弹有亮光,就像一个灯笼似的,能看着它的亮点到你跟前,有划破空气的呼呼声。有的是像一股气似的吹过去,“轰”地响一下子。老婆连躲都不躲,有一天炸死一个小女孩,她还上旁窗户旁边瞅去,我说你别探头。她本来就在医院工作,她见惯生死,她不怕。而且这地方的人已经麻木了,打炮就像放个礼炮。世界上再没有比这种刀枪不入的状态更荒谬、更让人绝望的事了。举世皆知,他们斯拉夫人是战斗民族,要么打仗,要么准备打仗,从来没有别的生活。我一个中国平头百姓,招谁惹谁了,倒霉透了。从广义上讲,我来自乌克兰战区,去哪我都可以“享受”乌克兰难民身份。从狭义上讲,我这身份很特殊,因为我来自乌东。乌东自己宣布独立了,可是没用。这事除了俄罗斯承认,全世界都不认。这倒霉的身份,注定叫我四处碰壁。死守在这里,我就得续定居护照。上交旧的,才能续新的。不交就不给办。交了就出不了境,我不想续了。后来他们又打电话说,你来办吧,不收旧护照。 这是我的卢甘斯克定居护照。

这是我的卢甘斯克定居护照。

一个月后,我终于拿到新定居护照。我一点儿不兴奋,这些破证件坑苦了我。都说知识改变命运,我苦读8年,拿到硕士学位证时,我老了。我千辛万苦拿到卢甘斯克定居护照,这地方又让我待不下去。现在卢甘斯克要归俄罗斯了,我可以拿俄罗斯护照了!可这个我也不想拿了。离开这儿!这就是我的目的。捱到最后,终于有个朋友帮我家三口申请了加拿大难民签证。申请时用的是秀莎的名字,因为她是名副其实的乌克兰难民,她是主要难民,我是借光难民。结果签证批下来,只等她去压指纹。可她不去,她要守着她妈,她不去,女儿就去不了,那次申请只能作废。朋友帮我第二次申请,我可以去压指纹了。有的朋友说,你怎么把老婆孩子扔下了?我说不是我扔下了,我是去给她们找一个安全的地方。作为丈夫和父亲,我只能帮到这一步。 这是白俄罗斯的戈梅利难民营,我回国之前经过,住在右边下铺。

这是白俄罗斯的戈梅利难民营,我回国之前经过,住在右边下铺。

最终,女儿先去州里了,那边安全一些。老婆留在家守她老妈,继续硬扛。我决定回中国等签证。11月12号,在同胞的帮助下,我终于活着回到中国的家。我老妈病得很重,已经不能说话了。回国后,我和老婆女儿也因为战争一度失去联系。回想这些年的人生,每次看老婆、孩子的照片,我的心里会平衡些,在俄罗斯我只做对两件事:娶了老婆,生了孩子。我没能守护她们,我可以做探路者。2022年12月27日,我到了温哥华。等这条路我探明白了,她们就能奔我来,能活着就算赢了。*本文由长治口述整理而成,文中照片除特殊注明外均由长治本人提供。

*想让自己的故事上自拍,请点击“阅读原文”

这是1976年,我的全家照。

这是2000年,我刚到莫斯科时在红场留影。

这是2002年,我在莫斯科“一只蚂蚁”市场卖报纸。

这是2003年的秀莎。

这是2006年,女儿莎莎刚出生不久。

这是2009年,我带老婆孩子回国时,我们和我父母的合影。

这是俄罗斯联邦的外国人居留许可证。

这是我在莫斯科管理大学预科毕业典礼上领毕业证。

这是在莫斯科列宁师范大学的课堂上。

这是2015年,女儿莎莎回乌克兰上小学。

这是我30多岁时和老爸的合影。

这是我读硕士时,身后是莫斯科国立大学主楼,是著名的“斯大林七姐妹楼”之一。它是特定历史时期的产物。

这是2018年,我女儿见证我和她妈领结婚证那天的留影。

这是2020年,莫斯科国立大学硕士毕业典礼。

这是我的乌克兰老丈母娘。

这是我刚开始做自媒体时,我说服我老婆出镜,演示怎么做俄罗斯传统腌菜。

这是我打水路上认识的两个战争孤儿,一个12岁,一个7岁。他们的爸爸36岁战死疆场,妈妈不久前得病去世了。

这是莫斯科收容所,也是乌克兰难民临时避难所。

这是我的卢甘斯克定居护照。

这是白俄罗斯的戈梅利难民营,我回国之前经过,住在右边下铺。