不久前的一个深夜里,我在长春市南关区街头搭乘上一辆出租车回酒店,准备借着酒劲美美睡个自然醒。入座后跟司机大叔有一搭没一搭地胡侃,在对方习惯性地查户口式找话题后,我坦然交代是从内蒙来的,大叔听完之后随即问道:少数民族吧?看你这体格子就结实。我点点头告诉他我是鄂温克族,然后大叔突然神情激动声音分贝好悬震开车顶,“哎妈呀我可知道你们!你们住那个大山里头养鹿的!人贼少,跟熊猫级别差不多!我搁那快手上瞅着过!”我眼看离酒店大约也就百米的距离,来不及解释只能顺着说了声“对”。我身份证上确实是写着鄂温克,但我第一次见到驯鹿好像是在北京动物园。 北京野生动物园的驯鹿,图片来源于贴吧 因为不同部落的鄂温克人的居住区域不同,所以生活方式也截然不同。占据鄂温克人口大部分的索伦部与通古斯主要生活在草原与农区(我与我身边的朋友们属于这一卦),依靠畜牧业生存,而刚才上文中司机师傅提到的森林养鹿人指的是敖鲁古雅鄂温克。禁猎收枪之前,他们在大兴安岭的森林中与驯鹿相依为命,在林中狩猎是他们主要的生活方式。

北京野生动物园的驯鹿,图片来源于贴吧 因为不同部落的鄂温克人的居住区域不同,所以生活方式也截然不同。占据鄂温克人口大部分的索伦部与通古斯主要生活在草原与农区(我与我身边的朋友们属于这一卦),依靠畜牧业生存,而刚才上文中司机师傅提到的森林养鹿人指的是敖鲁古雅鄂温克。禁猎收枪之前,他们在大兴安岭的森林中与驯鹿相依为命,在林中狩猎是他们主要的生活方式。 这位是来自索伦部的鄂温克将领海兰察,你可能在一些清宫剧中见到过他,图片来源于网络

这位是来自索伦部的鄂温克将领海兰察,你可能在一些清宫剧中见到过他,图片来源于网络

至于为什么大家对于鄂温克的形象认知主要是森林猎手与养鹿人,可能还是得益于那几部小说和纪录片。毕竟顾桃导演的鄂温克三部曲和迟子建老师的《额尔古纳河右岸》俨然是成为了广大青年在文艺路上的必经之地。 在二位的创作之下,深林中背着猎枪的鄂温克人和驯鹿们过着自由自在的生活,他们浑身散发着原始狩猎文明所赋予的野性与浪漫,部落中能够与山神直接对话的萨满更是为鄂温克人蒙上了一层神秘的面纱。  《额尔古纳河右岸》

《额尔古纳河右岸》

著名鄂温克纪录片《犴达罕》 我们可爱的人民群众往往对于充满灵性且超自然的现象报以强烈的好奇且乐于相信此类事情,就像早年间大家都觉得湘西人会赶尸、苗族人能随意给仇家下蛊、内蒙人以骑马射箭的方式报考大学,那么鄂温克人也就理所应当的都精通狩猎与驯鹿产后护理技术。

著名鄂温克纪录片《犴达罕》 我们可爱的人民群众往往对于充满灵性且超自然的现象报以强烈的好奇且乐于相信此类事情,就像早年间大家都觉得湘西人会赶尸、苗族人能随意给仇家下蛊、内蒙人以骑马射箭的方式报考大学,那么鄂温克人也就理所应当的都精通狩猎与驯鹿产后护理技术。 三点要求我都满足了,还挺想学学的

三点要求我都满足了,还挺想学学的

我的一个鄂温克姐们彪子在杭州念书,她记着刚上大学时与舍友外出游玩,在公园碰到激光枪打气球的摊子后,舍友急忙前去兴奋地将枪交给了她。也许在多年以后面对行刑队,彪上校仍然会想起当时那个下午小摊里的喇叭不间断地喊着“脱靶”。舍友原本满怀期待的双眼逐渐暗淡,结束后在回去的路上失望地问她:“那书里不是写的你们鄂温克人从小就用枪打猎么?你这咋回事了?”  让一个真正的鄂温克猎人打这东西也够呛能拿奖品,毕竟森林里的动物都始终保持高速移动,而气球一动不动像王八

让一个真正的鄂温克猎人打这东西也够呛能拿奖品,毕竟森林里的动物都始终保持高速移动,而气球一动不动像王八

从这里我们不难看出人一旦念了文学专业,总是会对文学作品的内容产生天真的联想,这种天真的联想其实也不单出现于本科生身上,有时连满腹文章的教授也难逃于此。 我的另一个朋友琳姐在某次学术会议后的饭局上被几位老师轮番关切,他们先是将肚里已知的鄂温克信息全部吐露,紧接着就向琳姐发出究极灵魂感叹:你们这个生活状态真是太不容易啦!然而琳姐对于这种话语早已经见怪不怪并且懒得解释部落不同生活方式不同,然后不紧不慢地说了一句:“还好吧,幸亏每年有俩杀人名额能解解压。” 各自治区都在广泛流传的都市传说:XX 民族每年有杀人名额

各自治区都在广泛流传的都市传说:XX 民族每年有杀人名额

其实我也早已习惯这样的情景对话,当对方得知我是鄂温克族后,一部分人通常都会一脸得意地说到:“我知道你们,养驯鹿,能喝酒,住森林里边儿。” 对,就像卡姆脱口秀中的出租车司机一样

对,就像卡姆脱口秀中的出租车司机一样

而另一部分对鄂温克一概不知的朋友大概可能把我归类到新疆人,可能是因为那边的少数民族又多又难记,自己不知道的就随便归类好了。而有时为避免一些对方因知识面狭窄而造成的尴尬局面,我也会说自己是蒙族,家里往上也有蒙古人,嗯,倒是也能逻辑自洽。早年间当我刚开始外出游玩或接触外地朋友时,确实会耐下心来尝试描述出这个三万多人口的民族的全貌,但后来发现大多数人接收到的信息都无比碎片,他们将这些碎片拼拼凑凑之后得到形象基本上是过于童话故事。所以再遇到过于奇怪的问题时只要我犯懒,我也会一一默认,比如对“圣诞老人的驯鹿是我们在养”“成人礼是在森林中与熊搏斗”以及“在监狱里能结婚生子”等问题直接表示确定 —— “对,我们就是这样”就像我一直觉得从小相信圣诞老人与尼斯湖水怪都真实存在的人必定有着无限的想象力,可不能就让几句话给彻底抹杀掉了! 著名街舞民警小林德龙先生曾在微博说过:鄂温克朋友家里也有PS4,不住山里,谢谢傻逼们少操心。虽然话有点直,不过鄂温克人确实还是会使用先进电子设备的,这点大家不要操心。在前段时间上映的电影《脐带》中,主角阿鲁斯骑摩托载着母亲误入一户鄂温克人家的草场,忽然天空中跟过来一个无人机试图阻止他们二人继续前进,坐在后座的母亲望着天空惊呼:“长生天说话了!咋还说鄂温克话呢?!” 《脐带》剧照

《脐带》剧照

最让我头痛的事情应该是喝酒。尽管我本人也比较爱酒,可喝酒这个事对于我来说就像是给发条木偶上劲儿,隔一段时间狠狠拧上几圈才能走得动。但是通常大家都会认为鄂温克人自带千杯不倒的 buff,这样的观点偶尔会让我在桌上被众人树立成首要目标集中开火、直到被灌到彻底失去记忆。 我喝酒从来都是打时间拉锯战,因为我发现不管是喝了多少,只要在第二天清晨来临之际我走出店门,基本上都会是全桌最清醒的那个,看着其他人抱着树吐的时候我已经订好了送到家门的早饭外卖。刚到大学那阵有几位经历过我的拷打之后摸清了我的路数,最后总结出:想早点休息必须得先把这个鄂温克人放倒。于是在后来的一次酒局上,一位鄂尔多斯朋友提出来要采用他家乡的喝法,随即叫来摆着十余个小酒盅的托盘。我看着不到两个指节深的小酒盅心里暗自发笑,殊不知在那天晚上我甚至没等到主食上桌就失去了记忆。这个凶狠的酒桌游戏叫做“扣三敬二”,是鄂尔多斯酒桌上的传统喝法,也是我第一次在酒桌上做的函数题。它主要的流程是敬酒人干掉托盘中数量为 n 的酒盅数,n 的底数大于 3,被敬酒人需要干掉数量为(n-1)的酒盅数,按座次排序 n 的数值无限递增,较为仁慈的酒局上 n 的数值封顶为 10。 扣三敬二的游戏规则,图片来源于微博

扣三敬二的游戏规则,图片来源于微博

我记得当时桌上算我在内一共五人,最开始提出这个游戏的哥们喝完一圈后表示没啥意思,我正好做到下一位,他直接提议我这圈升级为扣五敬四,拆解开来就是底数直接从五杯开始,依次叠加到敬最后一个人酒时我需要一口气喝下八杯,由于我从不喝快酒,在打完一圈之后我眼里的世界就像《两杆大烟枪》中那小子输牌时一样天旋地转,在第四个人打完半圈之后我的大脑一片空白,第二天醒来后我看着已经被自己吐了个遍衣服实在是恶心坏了,赶紧跑厕所又吐了一气。打那次之后,我再去有鄂尔多斯人的酒局时都会提前打声招呼“我最近吃药调理身体呢哈,真喝不了”。鄂温克人酒量好这件事主要在顾桃导演的鄂温克三部曲中有所体现,其中最令人印象深刻的角色应该就是广大文艺爱好者精神上的不倒丰碑 —— 鄂温克著名画家、诗人维加。 纪录片《敖鲁古雅,敖鲁古雅》截图

纪录片《敖鲁古雅,敖鲁古雅》截图

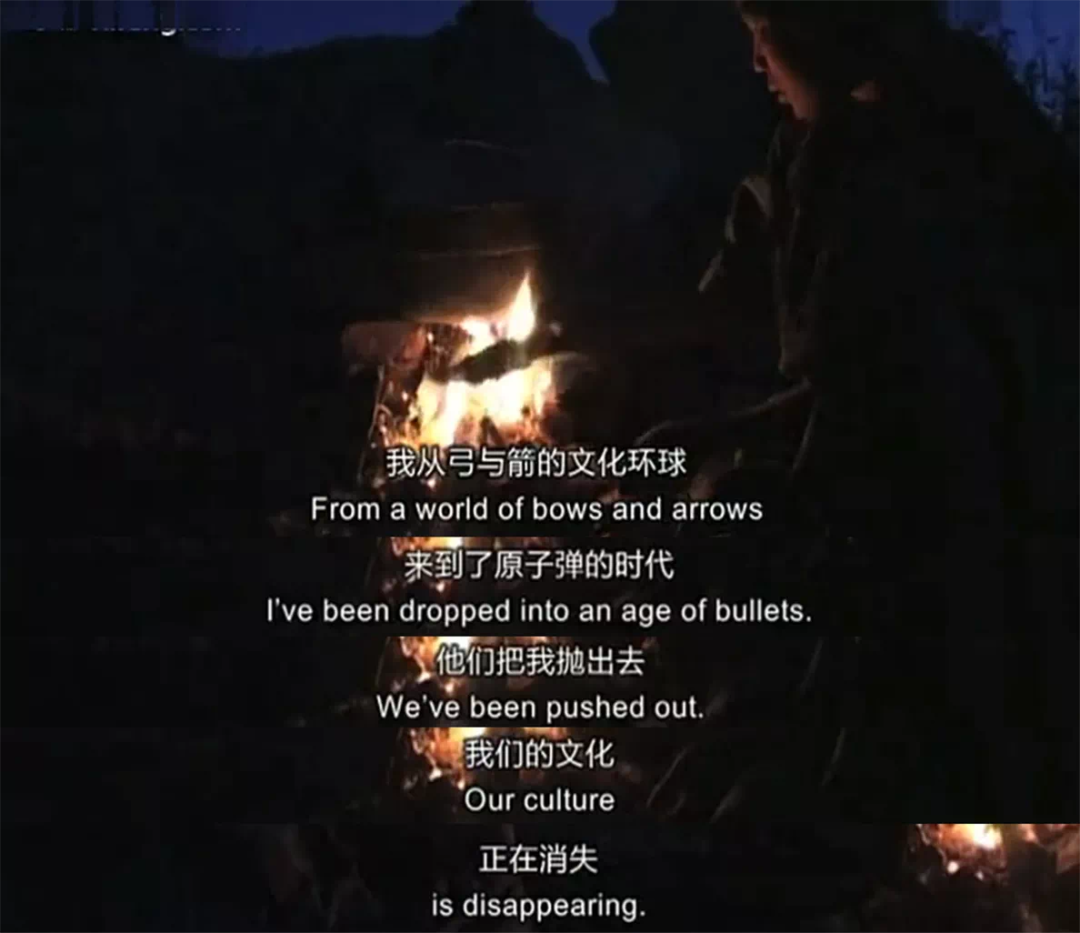

他在纪录片《犴达罕》中终日嗜酒的形象深入人心。作为敖鲁古雅部落中最矛盾的个体,维加既是那里最现代、最有艺术造诣的人,同时他又是个最纯粹的猎人。血脉中流淌的放荡不羁使他久久无法适应禁猎后的山下定居生活,为填补收枪禁猎后的空白,维加只好抱起酒瓶麻痹自己,面对传统的狩猎生活戛然而止自己却无能为力改变的这一切,在烈酒中游泳或许是逃离这一现实的最好出路。他常在酒后作诗,内容也大都是对于狩猎生活的怀念以及对于当下的窘境深表遗憾。 我从弓与箭的文化环球/来到了原子弹的时代/他们把我抛出去/我们的文化 正在消失/语言和制度 也在消失/还有四个青年/被带上了法庭/这是对狩猎文化/末日的审判/审判吧!/审判....../喝吧 喝死我得了/剩下的只能适应了

我从弓与箭的文化环球/来到了原子弹的时代/他们把我抛出去/我们的文化 正在消失/语言和制度 也在消失/还有四个青年/被带上了法庭/这是对狩猎文化/末日的审判/审判吧!/审判....../喝吧 喝死我得了/剩下的只能适应了

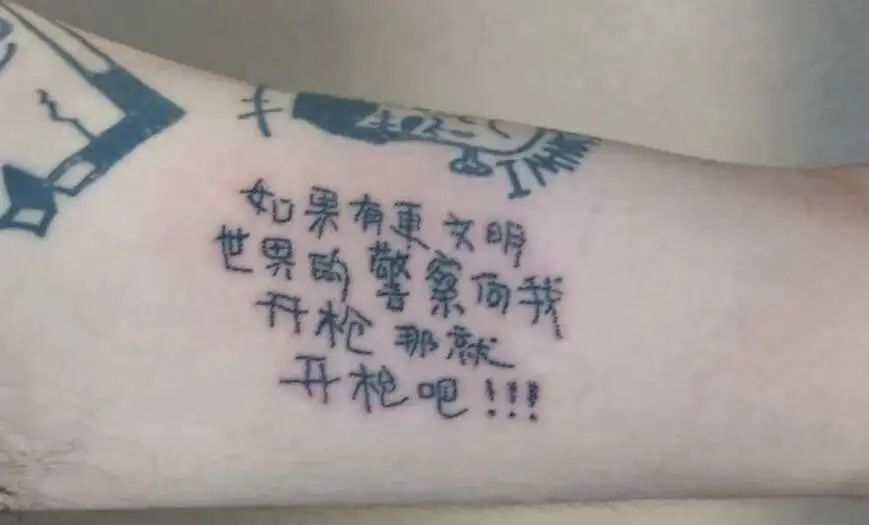

由于狩猎生涯的被迫结束,大部分鄂温克人放下猎枪后无所事事只能以喝酒打发日子,这本是件相当悲痛的事情,可在外人眼中却仅仅留下了“鄂温克人喝酒非常迅猛!”的刻板印象。 在年少时的好长一段时间里我把维加视为自己的精神领袖,于是在去年将这段话扎在了身上

在年少时的好长一段时间里我把维加视为自己的精神领袖,于是在去年将这段话扎在了身上

在去年年底跟顾桃导演喝酒时,他提到了维加的侄子,也就是纪录片《雨果的假期》的主角雨果,他现在也在抖音上做起了自媒体。在他的视频里观众们可以看到他与母亲柳霞如何在山上放养驯鹿,以及他为大家展示一些传统敖鲁古雅鄂温克人质朴的林中生活方式。在禁猎之后的早期,政府将山上的敖鲁古雅人连同驯鹿全部迁到山下的定居点,但是由于驯鹿无法适应山下没有苔藓生长的环境,死伤惨重,只好再让一部分人带着驯鹿回到山林之中生活,随着上一辈养鹿人大多年岁已高,雨果家族放养驯鹿的重担也就逐渐移交到了他的身上。 雨果的抖音:雨果索

雨果的抖音:雨果索

在距离敖鲁古雅乡较为遥远的鄂温克族自治旗,与雨果算是同辈的索伦部鄂温克青年人也在将一些传统的意象与生活方式继承下去。我的好哥们苏德就是其中一位,他在大学毕业之后义无反顾地直接回到了牧区与牛羊为伴,成为了一名优秀的新时代青年牧民,他每天骑着自己亲手用 CG125 改装的 Cafe Racer 驰骋在自家草场赶牛找羊,在嘎查(村子)的居民遇到一些麻烦时他也会从法律的角度提出一些见解,尽可能地去帮助他人。  苏德的日常

苏德的日常

在近几年重工业的污染之下,对于坚守故土这件事情他也从不退缩,毕竟鄂温克人无论在哪里生活,都始终寻求着与自然万物相融,森林与草原所带来的“生命感”是混凝土铸造的空间永远无法提供的。 而自小生活于城镇的我与发小们,虽然在“牧区记忆”以及语言的熟练程度上有一定缺失,但在血液中流淌的一些东西却好像始终与自然相连。在幼年时,我的父亲总是会突然消失一段时间,等再出现在家门口时总是满脸疲惫地带着一身牛粪味。那会儿我还不太理解他为什么总喜欢请假去哥们家帮忙干活,直到我成年之后,这件事情不知不觉地就转移到了我的身上,每当哥们发微信让我去牧区时我总是双眼一亮急忙准备。现在我终于理解了我们父子俩这项共同的行为其实是为了给自己充电,我们无法脱离自然为我们所提供的“生命感”,而我需要做的就是用相机把这种生命感尽可能地表达出来。 我记录下的一些牧区影像

我记录下的一些牧区影像

鄂温克人离不开自然,广大人民群众所喜闻乐见的“驯鹿”“森林生活”“猎枪”以及“神秘的萨满”不过是大自然所包含的种种元素,它们仅仅可以是一些附加于部分鄂温克人身份上的刻板标签。 所以下回再见到鄂温克时,也不要草率地先在脑中将对方的形象幻想成背着猎枪牵着驯鹿的森林猎人了,毕竟狩猎生活已经结束,对此表示悲痛!

这位是来自索伦部的鄂温克将领海兰察,你可能在一些清宫剧中见到过他,图片来源于网络

《额尔古纳河右岸》

三点要求我都满足了,还挺想学学的

让一个真正的鄂温克猎人打这东西也够呛能拿奖品,毕竟森林里的动物都始终保持高速移动,而气球一动不动像王八

各自治区都在广泛流传的都市传说:XX 民族每年有杀人名额

对,就像卡姆脱口秀中的出租车司机一样

《脐带》剧照

扣三敬二的游戏规则,图片来源于微博

纪录片《敖鲁古雅,敖鲁古雅》截图

我从弓与箭的文化环球/来到了原子弹的时代/他们把我抛出去/我们的文化 正在消失/语言和制度 也在消失/还有四个青年/被带上了法庭/这是对狩猎文化/末日的审判/审判吧!/审判....../喝吧 喝死我得了/剩下的只能适应了

在年少时的好长一段时间里我把维加视为自己的精神领袖,于是在去年将这段话扎在了身上

雨果的抖音:雨果索

苏德的日常

我记录下的一些牧区影像