这两天,巴黎蓬皮杜即将关闭、翻修的消息赫然出现在一众艺术媒体的头条。据消息称,蓬皮杜将于2025年底全面关闭,并进行为期5年的翻新工程,预计于2030年重新开放。整个工程目前需要约4.2亿欧元的资金。蓬皮杜全称法国蓬皮杜艺术中心,位于巴黎市中心的老城区,地处塞纳河右岸,分别与巴黎圣母院和卢浮宫博物馆等距,地理位置十分优越。这里也是巴黎访问量Top3的景点,每年能接待约550万游客。

蓬皮杜的功能十分强大,由工业创造中心、公共图书馆、现代艺术馆、IRCAM音乐和声学研究中心四大部分组成。蓬皮杜也是法国国家现代艺术博物馆的所在地,它横跨两层楼,是欧洲最大的现代艺术博物馆,拥有超过5万件艺术作品。蓬皮杜还以其公共图书馆而闻名,这里拥有近50万册书籍和其他媒体资料,可以轻松容纳约2000名读者。

此外,蓬皮杜也与大众流行文化十分亲密。它曾出现在1979年的007电影《月球之城》中。Nike大名鼎鼎的Air Max 1运动鞋也是受到了它的启发。

不过,在诞生至今的40余年里,它引发的热点新闻与争议似乎从未停止:轰动全国的方案竞赛,一波N折的建造过程,激进的设计理念,高昂的维护费用……

它是法国总统的政治遗产,也继承了1960年代学生运动的时代精神;是建筑史上划时代的精彩设计,也是许多巴黎人的眼中钉。“爱也蓬皮杜,恨也蓬皮杜”——这座建筑的问世和变迁是一个永远不会令人厌倦的故事,而一切都要从1971年说起。

在法国,有三个事件被视为20世纪70年代开始的标志:第二件是奥赛火车站在使用70多年后,由当时的文化事务部长雅克·杜哈明(Jacques Duhamel)决定改造为博物馆;在经历过十年的政治动荡、尤其是学生和工人的抗议运动在1968年几乎推翻了法国政府之后,于次年就任总统的乔治·蓬皮杜急需一个全国性的项目来稳定民心,凝聚国民精神。

他为巴黎规划了一系列变革性的建筑项目,其中就包括修建一个当代艺术中心的提议。这引发了法国第一个对外招标的国际竞赛,全世界的建筑师都可以提交方案。此外,评审委员会的阵容也堪称梦幻,包括法国最具盛名的建筑师之一让·普鲁维(Jean Prouvé)都赫然在列。最终,评审委员会总共收到了来自49个国家的681个方案,所有评委连续工作了3天,才把这些方案全部看完。尽管这些方案的多样性令人惊叹,但9名评委中有8名都做出了同一选择:493号方案。

它的设计者——来自意大利的伦佐·皮亚诺(Renzo Piano)和英国的理查德·罗杰斯(Richard Rogers),如今已经是建筑界公认的先驱人物,但在当时还名不见经传。两位设计师本人也将当时的方案形容为“只是一种自由的练习”。即便是以当下的眼光来看,皮亚诺和罗杰斯构想的蓬皮杜依然显得惊世骇俗:整个蓬皮杜中心由一套巨大的预制钢部件组装而成,在施工中使用了超过15000吨钢材。

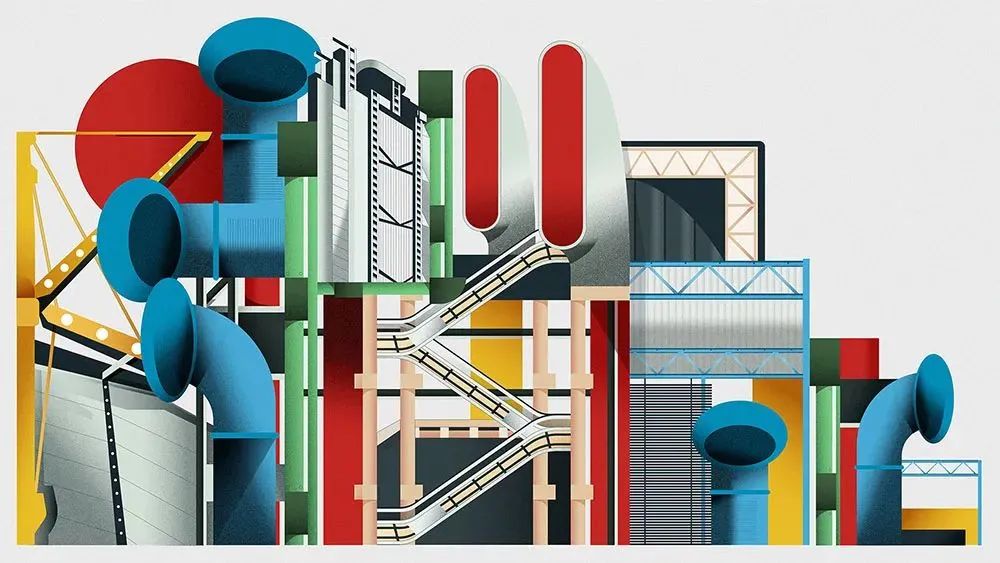

它采用了格贝尔悬臂梁(gerberetle)这一结构创新,以短支撑悬臂梁的方法支起桁架主梁,轻松优雅地解决了结构、空间和建筑间的所有矛盾。除了外围的28根支撑柱,整个建筑内部没有一根立柱,甚至没有一面墙。而在传统建筑中被隐藏起来的梁、柱、空间桁架、管线、暖通照明设备,则毫不掩饰地全部暴露在大众面前。

这些功能性外部元素都采用了颜色编码:蓝色代表空调设备,绿色是排水管道,黄色是电气设施和管线,装着电梯的玻璃管道则被涂上癫狂的红色,在整个主立面上斜穿而过。仔细品来,它果真如伦佐·皮亚诺所说,“就像一艘由玻璃,钢和彩色管道制成的巨大宇宙飞船,出人意料地降落在巴黎的中心地带”。

在大部分游客看来,蓬皮杜的吸引力主要就在于它那大胆和反叛的外观,在巴黎满眼的奥斯曼建筑里显得如此颠覆。但让它在当年的国际竞赛中胜出的重要原因其实在于,在皮亚诺和罗杰斯的设计方案中,建筑只占据整个场地的一半面积,另一半则被规划为公共广场。罗杰斯说:“我们不会把这座建筑放在广场的中间,而是放在一侧,因为这会给人们一个聚会的地方。”

“我们的想法是,这是一个水平的公共空间,但你可以通过空中的自动扶梯登上建筑物的立面,于是整个事情变得非常有活力,”他继续说道。“人们来见人,也来看艺术。所以我们想把它作为戏剧来实践。”事实证明,蓬皮杜中心的受欢迎程度完全超出预期。开放首日的实际访客人数是预测的五倍。游客、市民和街头艺人聚集在广场上。自动扶梯很受欢迎。由于蓬皮杜的高度超出了巴黎的大部分建筑物,身处屋顶就可以一览无余,将巴黎的景色尽收眼底。在某种意义上,这也让巴黎的公民“拥有了”他们的城市。正是这种能量、欢乐与动态性让蓬皮杜成为一个“全民共享的场所”(a place for all people)——这也是1971年罗杰斯和皮亚诺参加蓬皮杜竞赛时的竞标语。

“蓬皮杜的整个想法是,它是一个所有人聚会的地方。”根据罗杰斯的说法,“这应该是一个既拥有纽约时报广场那般活力,又拥有伦敦大英博物馆那般深厚文化底蕴的建筑。”但蓬皮杜的魅力恰恰在于,这不只是一栋建筑。自诞生之日起,它就将自身融入了巴黎的公共生活之中,成为这座城市每天都能体验到的一种运动和景观。

在设计方案中标后,随着蓬皮杜模型的公开展出,它的设计在公众之间引发了巨大争议,蓬皮杜也成为继埃菲尔铁塔之后“巴黎最具争论的建筑”。引发争议的部分原因在于高度:在蓬皮杜所处的市中心老城区玛莱区,它的层高属于IGH类别,即高层建筑。而除去巴黎圣母院、埃菲尔铁塔等具有文化意义的地标,当时的巴黎几乎不允许建造25米以上的建筑。蓬皮杜的出现,破坏了巴黎呵护数百年的天际线。

但更多原因或许在于,当时谁也不知道皮亚诺和罗杰斯是谁。这对搭档在法国建筑界有史以来最声势浩大的选拔中获胜,在681个参赛作品中脱颖而出,然而他们也年轻,默默无名,工作室才成立不久,拿得出手的项目只有个位数。他们当时都30岁出头,按照建筑界的职业标准衡量还是“未成年”。在方案中标之后的发布会上,这对组合看上去更是“离谱”:罗杰斯穿着蓝色牛仔套装和花式衬衫,看着像个铁路工人;皮亚诺留着嬉皮士一样的胡子;他们的搭档约翰·杨(John Young)穿着运动衫,上面可能印着米老鼠。

“当你还那么年轻的时候,你是无知的。你所做的就是你的感受。”多年后,回忆起蓬皮杜的设计历程,皮亚诺如此说道。首先必须指出的是,尽管看上去像是“天外来物”,蓬皮杜的设计在二人的早期作品里已经有迹可循。一个最好的例子是他们为罗杰斯的父母在温布尔登建造的住宅。那是一栋钢制单层住房,外观透明,屋内的所有隔板都可以移动——就如同一个缩小1000倍的蓬皮杜模型。但更不应忽视的是,皮亚诺和罗杰斯的成功也部分在于“踩在了巨人的肩膀上”:同样是在1970年代,在日本,“新陈代谢学派”站上历史舞台,在英国则有彼得·库克(Peter Cook)为核心的建筑电讯学派(Archigram)。

承载着高技派建筑理想的蓬皮杜中心彼得·库克与塞德里克·普赖斯(Cedric Price)等建筑师早在1960年代就构想了一种愿景,让建筑可以通过技术来不断改变和移动。但这些设计大多并未建成,而是停留在愿景之中,直到10年后,另一个流派才让它们成为现实。这就是高技派建筑(High-tech Architecture)。蓬皮杜是这一流派的开山之作,也是其最著名的一个项目。皮亚诺和罗杰斯更因这件杰作而奠定了高技派建筑的先驱地位。

承载着高技派建筑理想的蓬皮杜中心彼得·库克与塞德里克·普赖斯(Cedric Price)等建筑师早在1960年代就构想了一种愿景,让建筑可以通过技术来不断改变和移动。但这些设计大多并未建成,而是停留在愿景之中,直到10年后,另一个流派才让它们成为现实。这就是高技派建筑(High-tech Architecture)。蓬皮杜是这一流派的开山之作,也是其最著名的一个项目。皮亚诺和罗杰斯更因这件杰作而奠定了高技派建筑的先驱地位。

高技派建筑又称“结构表现主义”(Structural Expressionism),兴起于20世纪70年代,属于晚期现代主义风格。其设计充分利用当代工业技术条件,大量使用钢结构、金属材料及玻璃,并将建筑结构及设备管道暴露在外,具有独特的“机械美学”。这类建筑很适合用“把里面翻出来”(Inside Out)来形容:原本应该深藏不露的结构元件、电梯、设备管道等都被移至建筑立面外,如此一来,建筑内部就形成了“大平层”,释放出大量可用于自由布置的空间。

蓬皮杜显然是“Inside Out”的。但在皮亚诺和罗杰斯原本的构想中,这座建筑其实更加激进:除了采用外部结构的大框架,建筑物的某些部分还可以根据未来的需要进行剪裁和取消剪裁;地板可以上下移动;巨大的电子屏幕可以与室外广场上的人群互动……虽然这些构想因为消防、预算等种种现实原因而未能实现,蓬皮杜依然不应被简单地视为一座文化建筑。

它还是一个事件。尤其是,当博物馆停留在无趣、姿态高冷等状态中数十年后,蓬皮杜表达了一种参与感,一种反抗。

“将这艘宇宙飞船放在巴黎市中心有点疯狂,但它却是一种诚实的姿态。”皮亚诺如此说道。

尽管今天的蓬皮杜已经是法国乃至全球参观人数最多的文化中心之一,可它一度是世界上最不受欢迎的建筑。围绕它的敌意、诋毁、诽谤和讨伐之声,从罗杰斯和皮亚诺的设计方案公之于众的第一天起就不停震荡。有七年时间,无数关于这座建筑的新闻报道和专栏评论涌现,其中正面评论只有区区两篇,其余就全是嘲讽和谩骂。

例如,法国《世界报》的一篇报道把它称为“建筑金刚”。一位英国《卫报》艺评人想要这个“丑陋”的物体覆盖上弗吉尼亚爬山虎。《费加罗报》更是刻薄地说,“巴黎有了它自己的怪物,就像尼斯湖水怪一样。”表态的还有BBC:“蓬皮杜这样的设计放在任何一个欧洲城市都会引起争议,但是放在巴黎,那就是彻头彻尾的丑闻。”

更有艺术家放出话来,宁愿烧毁自己的作品,也不要它们挂在蓬皮杜的墙上。

还有一件知名的轶事:一个下雨天,就在蓬皮杜外,罗杰斯同一位好心借伞给他避雨的女人交谈起来。在得知罗杰斯就是蓬皮杜的设计者后,她用雨伞打了他的头。

而这还只是代表了当时人们的普遍反应,因为在他们看来,蓬皮杜摧毁了他们心目中美丽的巴黎。就像文艺复兴冲击了所有中世纪建筑,蓬皮杜在巴黎优雅的奥斯曼建筑风格上划开了一个大口子。就连当时的法国总统蓬皮杜,也承认这份设计“不一定是我喜欢的风格”。但他告诉罗杰斯,“只要我还活着,就没有人能动它一根汗毛。”直到今天,蓬皮杜的外观在巴黎依然是一个有争议的话题。许多法国人对它毫无好感,并且不怀好意地将其与锅炉房或炼油厂相提并论。

不过对于种种非难,罗杰斯和皮亚诺都表现得十分乐观。“所有好的建筑在它的时代都是现代的,”罗杰斯曾如此说道。而正因为有蓬皮杜——既流行又前卫、尤其是它神奇的变革性,对巴黎城市形象的改变和提升提供了最多力量。这种力量无疑根植于蓬皮杜在设计之初的概念:庆祝城市生活,并为城市的中心带来活力。

它还为日后诞生的许多宏伟项目铺平了道路,包括卢浮宫博物馆的金字塔和西班牙毕尔巴鄂的古根海姆博物馆——二者都先后经历了灾难性的口碑和偶像级的辉煌。再反观蓬皮杜,它以超过1.5亿游客的接待量骄傲地度过了四十岁生日,并且以“巴黎最重要的文化地标之一”和欧洲“访问量最大的建筑”,而维持着自身杰出的声誉。

伦佐·皮亚诺也对这座建筑的未来充满信心。“我们相信这座建筑的寿命将是2000年,所以我们不太关心刚过去的这40年。”他在巴黎的办公室就在市中心,他因此经常路过蓬皮杜。“建筑物的每一个螺栓,我都知道它为什么在那里。”他说,“当我现在看到它时,我真想知道他们当初怎么会允许我们这么干。”

如果说卢浮宫代表着法国乃至整个人类文明的过去,奥赛博物馆充盈着近代印象派的艺术珍品,那么蓬皮杜艺术中心会告诉我们,现代艺术是自由的、没有边界的。蓬皮杜收藏着法国自1905年以来的国家艺术收藏,毕加索、马蒂斯、夏加尔、罗斯科、康定斯基、莫迪里阿尼等多位大师的艺术真迹都名列其中。可以说,你目之所及的一切,都是光怪陆离的现代艺术的集合体。

整个蓬皮杜中心艺术展馆分为现代艺术和当代艺术两个主题区域,分别坐落于建筑的四楼和五楼。在现代艺术展厅中,可以看到1905年至1960年间的重要艺术作品,涉及野兽派、抽象主义、超现实主义和波普艺术等风格。巴勃罗·毕加索的《小丑》,马克·夏加尔的《埃菲尔铁塔前的新人》,都是这一展厅中惹人眼目的作品。至于当代艺术展厅区,则遍布着从1960年至今的艺术作品,除了绘画和雕塑品以外,展厅还收藏了许多新奇有趣的建筑及装置艺术等。

“蓝色是天空,是水,是空气,是深度和无限,是自由和生命。蓝色是宇宙最本质的颜色“

——伊夫·克莱因(Yves Klein)

伊夫·克莱因对蓝色似乎已经形成了一种偏执。他甚至发明了一种蓝色,并用自己的名字命名——国际克莱因蓝(International Klein blue)。

在这幅作品中,乍一看,我们看不到任何东西。没有形状,没有点和线,只有漫无边际的蓝色,如此强烈的、纯粹的蓝色。正因为它除了蓝色以外什么也没有,于是在它面前,我们能想象一切。

马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp),这位被誉为“现代艺术守护神”一样的艺术家,不仅是二十世纪实验艺术的开拓者之一,也是法国达达主义的领袖。杜尚从不属于任何流派。对于传统的固有的艺术形式,他既不推崇也不痴迷。他跳脱,不羁,非理性,追求自由,在他所处的那个年代,是很多艺术家眼中的异类。

杜尚将从商店买来的男用小便池命名为《喷泉》(Fountain),并送到美国独立艺术家展览要求作为艺术品展出。这一作品除了有着水淋淋的外表,同时也是对艺术大师们所画作品《泉》的变相讽刺。而杜尚的这一行为,在整个现代艺术史上,都具有里程碑式的意义。《喷泉》这一作品,作为蓬皮杜中心的“镇馆之宝”,依然有一些恨它的人,认为它的存在是对艺术的亵渎。这件作品也曾遭到人为的破坏,被泼污物,被榔头砸。蓬皮杜中心不得不用防弹玻璃罩子把它保护起来。

这幅用无数扭曲交错的线条拼接出来的画作,是美国艺术家杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)在36岁时的作品,这一时期正是他画技纯熟的阶段。他的作品被称为“滴画”(drip paintings),与其说是一幅画,不如说是对颜料本身流动特性的一种记录。在这幅作品中,我们能看到黑色、白色以及铅灰色的线条,密密麻麻的交错在一起,没有什么明确的主题和布景,随意放任的风格,可能会让整件作品看起来无章可循。正如波洛克所说,“当我在作画时,我不知道我在做什么……我不担心做出改变,破坏画面等等,因为绘画有自己的生命。”这一反传统绘画的方法,在现代艺术史上留下了浓墨重彩的一笔。这幅“滴画”作品,也成为蓬皮杜中心象征着自由和随性的现代艺术的重要代表作。

曼·雷(Man Ray)是“现代摄影之父”,超现实主义电影的开创者,也是美国唯一的达达主义奠基人,更是二十世纪最具影响力、最全方位的艺术家之一。他的革新性实践探索了摄影作为艺术创作途径的功能。他所理解的超现实主义不是彻底摆脱理性的束缚,而是追求理性与感性的平衡;不是逃避秩序混乱的世界,而是揭露内心埋藏的秘密。《Danger/Dancer》是曼·雷创作的一件丝网印刷作品,其中的齿轮灵感来自一位西班牙舞者的舞姿动作,正如雷在《自画像》中所说:“标题是作曲的一部分,我们读的不是舞者就是危险。”

在劳尔·杜飞(Raoul Dufy)创作的油画作品《挂着旗子的街道》(Street Decked with Flags)中,仿佛可以看到印象派画家克劳德·莫奈《蒙特吉尔大街》的一些影子。

那是法国人民在庆祝他们一年一度国庆节的日子。同样都是在国旗遍布大街的场景,莫奈的画法选择了俯视的视角,密密麻麻的人群,肆意醒目的飞扬的国旗,热闹非常。

杜飞则选择略带仰视的平视视角,法国国旗在画中占了更大的篇幅,遮挡了大部分的街景,看上去国旗似乎格外有重量,沉甸甸的,而街上的行人却显得那么渺小。

马克·夏加尔(Marc Chagall)在1917年所画的《双重肖像和一杯葡萄酒》(Double Portrait witha Glass of Wine),在蓬皮杜中心众多作品中一直很惹眼。夏加尔在创作这幅作品时,正是他与妻子贝拉结婚的两年后。画面上,贝拉身穿白色婚纱,夏加尔坐在贝拉肩上,手中高举葡萄酒,头上还有一位紫衣小天使。

《双重肖像和一杯葡萄酒》局部和《埃菲尔铁塔前的新人》在另一幅《埃菲尔铁塔前的新人》作品中,明亮的红日,深蓝色的铁塔,翠绿的树木,鲜亮的颜色构成了画作的背景,而夏加尔与太太贝拉正甜蜜相拥。夏加尔的作品,没有超现实主义的痕迹,也不属于表现主义,他更多取材于具象的物品,似乎是在致敬他们婚后的幸福生活:他们高高地漂浮在维捷布斯克的城市风景之上,似乎没有什么能够打扰到他们的幸福时光。

《双重肖像和一杯葡萄酒》局部和《埃菲尔铁塔前的新人》在另一幅《埃菲尔铁塔前的新人》作品中,明亮的红日,深蓝色的铁塔,翠绿的树木,鲜亮的颜色构成了画作的背景,而夏加尔与太太贝拉正甜蜜相拥。夏加尔的作品,没有超现实主义的痕迹,也不属于表现主义,他更多取材于具象的物品,似乎是在致敬他们婚后的幸福生活:他们高高地漂浮在维捷布斯克的城市风景之上,似乎没有什么能够打扰到他们的幸福时光。

[ 感谢今日作者 ]

SKPRendezvous