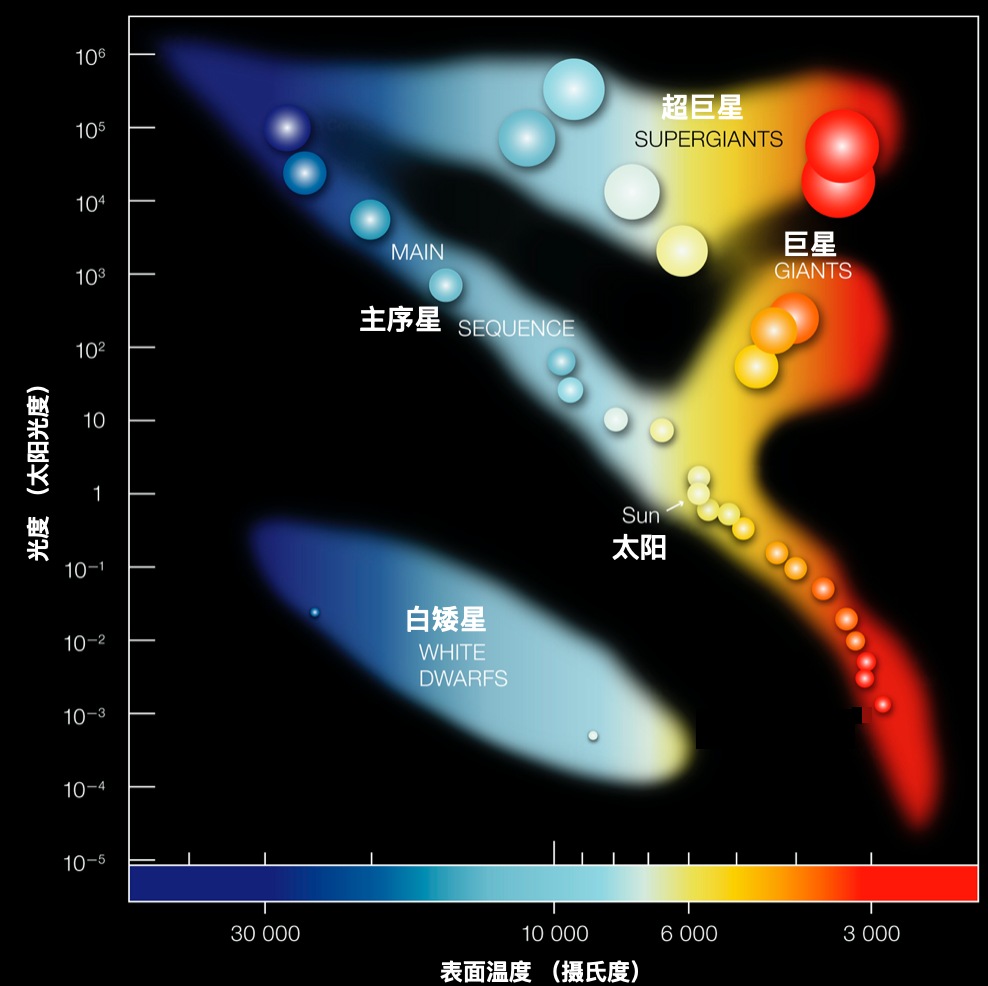

恒星拥有着如同人类一样璀璨而浪漫的一生,它们常常以群居的方式出现,并且会在相互交流的过程中焕发出新的活力,展现出“返老还童”的奇特现象。“恒星像人类一样渴望变得更加年轻 (rejuvenation)”,这是笔者团队(德国波恩大学和马克斯普朗克天体物理研究所)发表在《自然·天文学》杂志上的最新研究成果[1]。该研究指出,绝大部分恒星诞生在双星系统中,且具有较高的自转速度。与此同时,大约10%-30%的这样的双星系统在其形成的极早期经历并合过程,产生低转速的,看起来更加明亮,更加年轻的新恒星。上述结论来自于对年轻的恒星星团(star cluster)中的主序星(main-sequence star),即正在进行核心氢燃烧的恒星,在赫罗图(Hertzsprung-Russell diagram)上分布的研究。赫罗图自一百多年前由两个天文学家埃希纳·赫茨普龙(Ejnar Hertzsprung) 和 亨利·诺利斯·罗素(Henry Norris Russell)提出以来,始终是研究恒星结构和演化的最重要的工具之一。在赫罗图上(图1),恒星按照温度(temperature)和光度(luminosity)进行排列。处于不同演化阶段的恒星在赫罗图上占据不同的位置,例如,所有的主序星都分布在一条狭长的主序带上。我们的太阳目前也正处在主序阶段。主序之后的演化阶段包括巨星(supergiant)阶段,白矮星(white dwarf)阶段等等。根据维恩定律(Wien’s law), 恒星的颜色(color)由恒星的温度决定。温度越低的恒星颜色越红,在赫罗图上的位置越靠近右侧;反之,温度越高的恒星颜色越蓝,在赫罗图上的位置越靠近左侧。此外,质量越大的恒星光度越高,在赫罗图上的位置越靠近上侧;反之,质量越小的恒星光度越低,在赫罗图上的位置越靠近下侧。

图1:赫罗图。图源:ESO.org

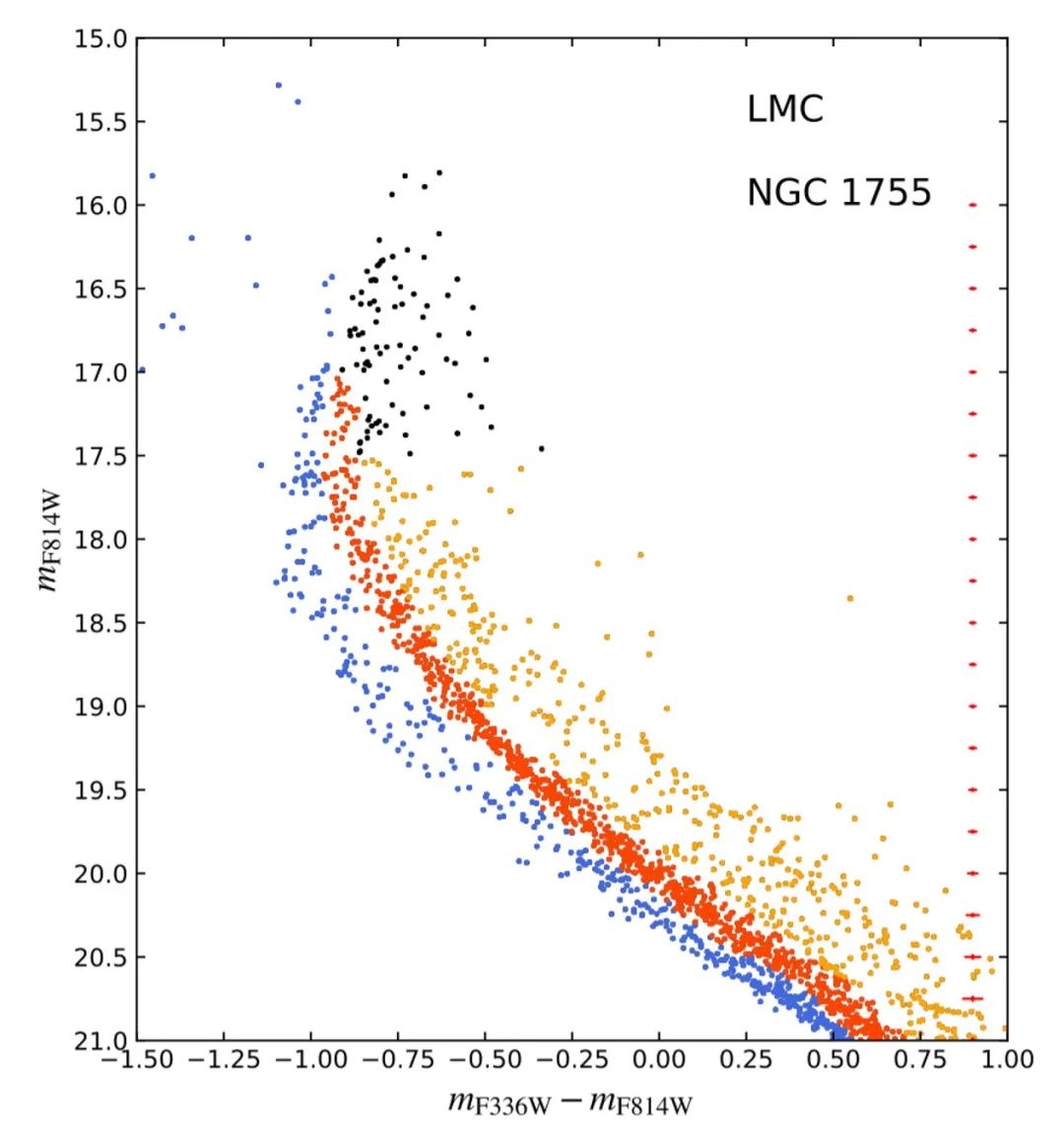

恒星星团是由自引力束缚住的一群恒星,他们是星系的基本组成单位。恒星星团对于研究恒星的结构和演化至关重要,这是因为一个星团中的所有恒星都诞生于同一时刻,具有相同的年龄和相同的初始化学元素丰度,但却因为大质量恒星比小质量恒星演化快而处在不同的演化阶段。 在对恒星星团的早期研究中,科学家常常做出一个简单的假设:假设一个星团中的所有恒星都是简单的没有自转的单独的恒星。在这样的假设下,一个星团中的恒星在赫罗图上的分布会有着一个简单的特征(如图2):质量大的恒星率先演化脱离主序阶段,留下一个主序转折(main-sequence turn-off,简称MSTO)。MSTO之下的恒星是仍处在主序阶段的恒星,离MSTO越远,表明恒星的演化程度越低。而MSTO之上的恒星是已经演化到主序之后阶段的恒星。在赫罗图上把这些主序星连接起来就得到了所谓的主序星“等龄线”(图2灰色实线)。“等龄线”常常被用于测定恒星星团的年龄。等龄线的MSTO越靠近左上方(光度越大,温度越高)代表恒星星团越年轻。 图2: 传统认知下,一个恒星星团中的恒星在赫罗图上分布的示意图。图源:王晨图2所展示的是人们对恒星星团的传统认知,这个传统认知很好地展示了当时低分辨率望远镜的观测。然而最近十几年高质量的哈勃空间望远镜(Hubble Space Telescope)的观测向我们揭示了年轻恒星星团里主序星在赫罗图上其实有着更为复杂的分布的事实。图3展示了哈勃空间望远镜观测的大麦哲伦云(Large Magellanic Cloud)星系中的恒星星团NGC 1755(年龄大约为6千万年)中的主序星在赫罗图上的分布[2]。

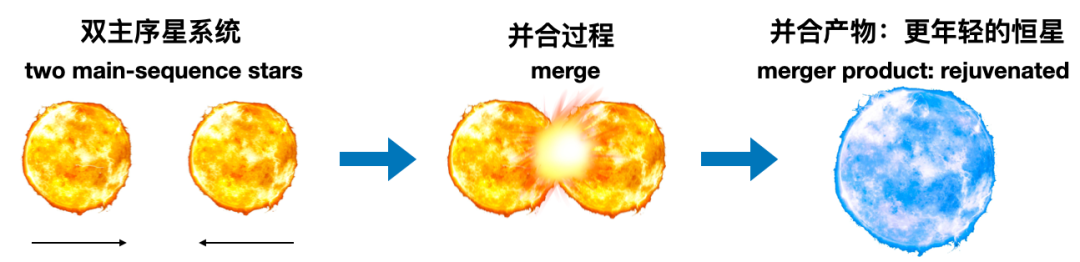

图3:哈勃空间望远镜观测到的星团NGC1755中主序星在赫罗图上的分布。图源:王晨从图3可以看出,星团的主序带分成了红蓝两条, 其中红主序带包含了大部分的恒星(红色点),蓝主序带只包含了约10%-30%的恒星(蓝色点)。恒星在赫罗图上的位置越靠近左上方,代表恒星的表征年龄越小,因此蓝主序星也看上去比红主序星要更加年轻。在红主序带上方还分布着一群可能是双星系统的恒星(橙色点)。可即便是高分辨率的哈勃空间望远镜也无法在大小麦哲伦云这样遥远的星系的星团中分辨出双星系统的两颗恒星,因此双星系统在哈勃空间望远镜看来仍是一颗单星。只是,这个单星的亮度是两颗恒星亮度的叠加,所以双星系统在赫罗图上位于比单星系统更红更亮的地方(右上)。 自从发现恒星星团中有红蓝两种不同的主序星以来,科学家一直未能找到合理的解释。但令人兴奋的是,最近几年科学家取得了恒星星团中一些明亮恒星的光谱,精确地测出了这些恒星的自转速度。这些光谱观测表明,星团中的红主序星比蓝主序星的平均自转速度更高[3]。这与理论研究结果是一致的。根据恒星理论,旋转所产生的离心力会减小恒星的有效引力势(effective gravity)。依据冯·塞佩尔(Von Zeipel)定理,恒星的有效温度正比于恒星的有效引力势的1/4次方,因此自转会使得恒星的表面温度降低,颜色变得更红。虽然理论和观测的统一让科学家相信恒星的自转是产生分离的红蓝主序带的根本原因,但是星团中的恒星具有不同的自转速度的原因仍是一个未解之谜。4. 恒星返老还童之谜(低转速蓝主序星的形成):并合假说笔者团队提出恒星星团中低转速的看起来更年轻的蓝主序星起源于两颗红主序星的并合[1]。该理论认为,恒星在诞生伊始具有较高的自转速度,这些恒星组成了红主序带。这是因为根据恒星形成理论,恒星在形成过程中存在角动量剩余而理应具有较高的自转速度。与此同时,大约10%-30%这样的红主序星经由并合过程演化成自转速度较低的蓝主序星。

图4展示了两颗主序星并合产生一颗新恒星的过程。该新恒星的质量几乎是原双星质量之和,但却拥有比原双星更高的核心氢元素丰度。这使得这颗新恒星出现了“返老还童”的现象,看上去比并合前的两颗恒星要更加年轻,虽然实际上他们具有相同的年龄[4]。在赫罗图上,双星并合的产物因其更蓝更亮更年轻的特征,分布在其他普通恒星的左侧。通过构建恒星模型,笔者团队发现双红主序星并合产物的位置恰好在蓝主序带上。与此同时,其他科学家经过模拟发现,双星的并合产物具有较低的自转速度[5], 这与观测到的具有较低的自转速度的蓝主序星特征一致。

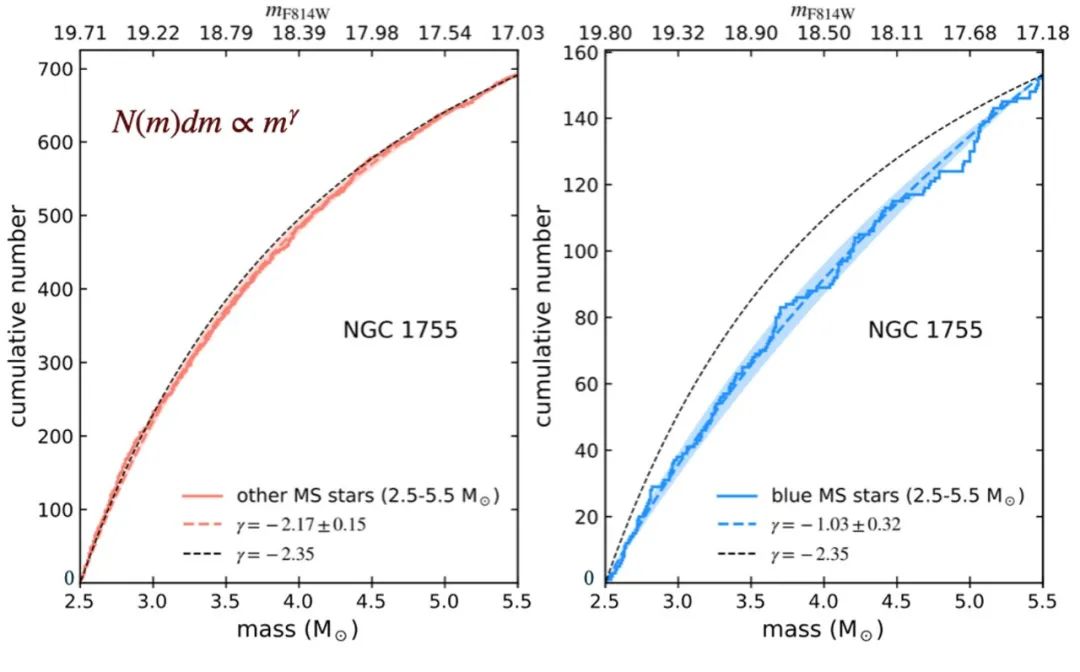

图5:红主序星(左)和蓝主序星(右)的质量分布与经典的Salpeter初始质量函数的比较。图源:参考文献[1]

另一方面,笔者团队还发现红蓝主序星具有完全不同的质量函数(mass function,描述恒星质量分布的函数)。图5表明星团中的红主序星极好地遵循了经典的Salpeter初始质量函数(Salpeter initial mass function),而蓝主序星则具有较为平缓的质量函数。由于大质量恒星的双星比例更高且更容易发生并合[6,7],这种较为平缓的质量函数也支持了蓝主序星的并合起源学说。双星的并合既可以由经典的双星演化引发,也可以由动力学过程引发。在经典的双星演化中,质量较大的恒星先演化并充满其洛希瓣(Roche lobe)(见图6左),其表面物质会在引力的作用下流向质量较小的伴星。如若物质流向伴星的速率超过了伴星所能吸积(accretion)的极限,物质交流(mass transfer)就会以不稳定的形式发生,此时两颗恒星会在很短的时间内由未被伴星吸积的物质所包围,进而发生并合过程。这种由经典的双星演化所引起的并合需要一定的演化时间,使得大质量的恒星有足够的时间充满其洛希瓣。而动力学过程所引起的并合则不需要演化时间,能够发生在恒星生命的更早期。动力学过程包括双星系统和周围的吸积盘或气体的相互作用以及双星系统和周围第三颗星的相互作用(图6右)[8,9]。这些动力学过程使得双星的轨道产生强烈的收缩,而在收缩的过程中则有可能会发生并合。恒星星团中存在大量处在MSTO之下,尚未开始演化的年轻蓝主序星,这一事实表明,在星团诞生的极早期,存在着大量由动力学过程所导致的双星并合。图6:双星系统并合的可能原因。图源:王晨

笔者团队的工作揭示了恒星诞生伊始所具有的两种不同的类型。一方面绝大部分恒星由普通的恒星形成过程所产生,这类恒星具有较高的自转速度。在恒星星团里,这些恒星表现为红主序星,他们遵 循Salpeter初始质量函数,且大部分在双星系统中。另一方面,10%-30%这样形成的双星系统,在其形成的极早期,由动力学过程的引导发生了轨道的收缩甚至并合。其并合的产物构成了恒星星团中慢速旋转的蓝主序星,这些蓝主序星看上去比其他恒星更加年轻。在赫罗图被提出的一百多年后,科学家们结合哈勃空间望远镜高分辨率的观测发现恒星星团中存在着多种主序星成分,尤其是看上去比其他恒星更年轻的蓝主序星。通过对这种奇异现象的分析,科学家发现了恒星返老还童的奥秘:双星系统的并合。然而,以上结论主要依赖于哈勃空间望远镜的测光观测。测光观测并不能直接提供单独恒星的具体性质信息,比如恒星的自转速度以及恒星是否处于双星系统中。想要得知这些信息,科学家需要对每一颗恒星进行光谱分析。虽然目前这样的光谱分析还比较少,但在可以预见的未来,人们会通过更高水平的观测获得对星团中每一颗恒星越来越深刻的认识。除此之外,本文主要探讨了如何利用恒星星团研究恒星的初始性质。实际上,恒星星团中也包含了大量已经演化到主序晚期的恒星(即位于MSTO之处的恒星)。这些恒星对于我们研究大质量恒星的演化,尤其是经典的双星系统演化有着极其重要的意义。展望未来,恒星星团中还有着很多的未解之谜等待着探索。

作者简介:

王晨,德国马克斯普朗克天体物理所博士后。于南京大学获得天文学本科和硕士学位,德国波恩大学阿格兰德天体物理研究所获得博士学位。研究领域包括大质量恒星的结构和演化,涵盖了恒星从主序星到超新星爆发的全部演化过程,双星系统的相互作用,以及星族合成的研究。

[1] Wang, C., Langer, N., Schootemeijer, A., et al. 2022, Nat. Astron., 6, 480. https://www.nature.com/articles/s41550-021-01597-5[2] Milone, A. P., Marino, A. F., Di Criscienzo, M., et al. 2018, MNRAS, 477, 2640[3] Marino, A. F., Przybilla, N., Milone, A. P., et al. 2018, AJ, 156, 116[4] Schneider, F. R. N., Podsiadlowski, P., Langer, N., et al. 2016, MNRAS, 457, 2355[5] Schneider, F. R. N., Ohlmann, S. T., Podsiadlowski, P., et al. 2019, Nature, 574, 211[6] Sana, H., de Mink, S. E., de Koter, A., et al. 2012, Science 337, 444[7] Korntreff, C., Kaczmarek, T. & Pfalzner, S. 2012, A&A, 543, A126[8] Tokovinin, A. & Moe, M. 2020, MNRAS, 491, 5158[9] Kozai, Y. 1962, AJ, 67, 591

欢迎关注我们,投稿、授权等请联系

[email protected]