《乐队的夏天》第三季(以下简称《乐夏3》)在初秋时已经落下帷幕,瓦依那乐队最终获得第三名。他们和任素汐合唱的《大梦》现在仍然是许多人会反复播放的歌曲——“如果生命只是一场大梦,你会怎么办?”

日子一天天过,互联网的记忆有限,《大梦》曾像一颗投向波心的石子儿,声音洪亮,激发了很多人心中的涟漪,当热闹散尽,重新再听瓦依那的歌,会换上另一种心情。

飞机在落地广西南宁之后,我独自驱车三小时,进入了瓦依那主唱岜農的老家南丹县。在来的路上,我一路放着瓦依那的歌。2015年岜農曾在网易云音乐上传了三张专辑《飘云天空》《西部老爸》《阿妹想做城里人》,2023年又上传了瓦依那种地十周年音乐选集,总共34首歌。前三张专辑大多数歌曲是岜農回村种地之前在广州工作时创作的。岜農所在的村庄虽然离县城只有七八公里距离,但在拐进一条很窄的乡村小道之后,手机信号渐弱,导航系统宕机。傍晚7点天色已经完全暗下来,眼前是伸手不见五指的山路,我靠着一点运气和远处山谷中微弱的灯光,最终寻到了岜農的“那田农舍”。大概在20年前,我因为学习独弦琴来过南丹县,命运如此巧妙,20年后因为音乐我再次来到这里。农舍独立于村庄之外,一间独立的白色二层小楼孤零零地伫立在山谷之中,房前是岜農的院子和一片稻田。抬头看天,月光皎洁,星星闪烁,我深一脚浅一脚,在田间摸黑前行,其间还走错了上山的路。好不容易走进小屋,岜農的家里好不热闹,都是与我一样前来采访的媒体人。

岜農在广西河池的那田农舍中(瓦依那 供图)

岜農正在劈柴烧火,铁锅里煮着新鲜鱼头,他朝着锅里下了从农友那里交换来的面。“来了!”他抬头看看我说。彼此之间没有生分与客套,好像我只是一个前来蹭饭的邻居或朋友。微黄的灯光下,柴火劈里啪啦发出炸裂的声响,一时间有些恍惚,我怎么能这么快就融入岜農的日常生活?这让我不多的农村记忆浮现,像是小时候在外婆家的厨房,铁锅里冒着热腾腾的锅气,看不清人的脸,好像吃下这顿饭就到了上床休息的时间。铁锅里是鱼头煮面,柜子里是岜農自酿的葡萄酒,桌上泡水喝的柠檬是新鲜采摘的,他让大家自己动手丰衣足食,不用客气。来到岜農家的客人总有农活要做,瓦依那的经纪人拉家渡跟着割过水稻,《乐夏3》的录制组挖过生姜,第二天我在采访的间隙帮着摘了一些花椒。晚餐时,一堆人围着炭火,坐着小板凳,或是蹲在地上。饭后,岜農教所有人用米糠擦碗,然后用清水冲洗。厨房里的下水管直通农田,这意味着,所有吃喝用度都是洁净的,没有添加任何的化学产品。在来之前,我没想过在村庄里能过上城市里最“奢侈”的自然生活,作为自然的一部分活在自然里,就像瓦依那的音乐就是他们的生活。

《小森林》剧照

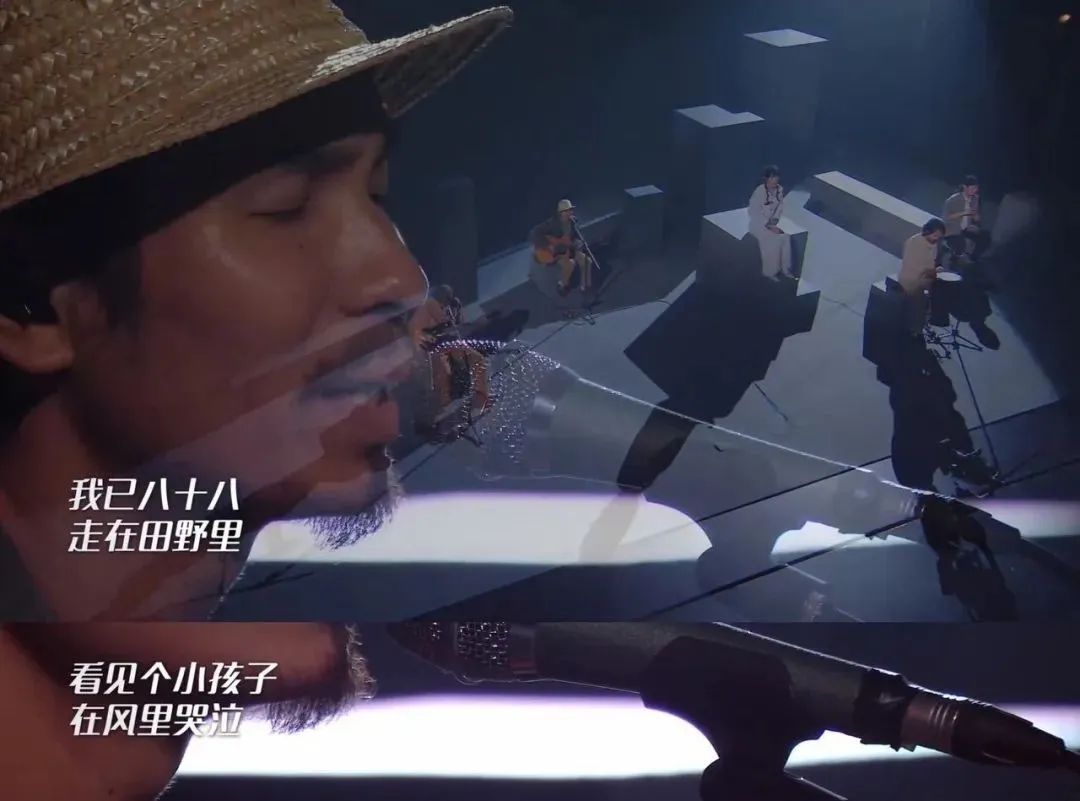

拉家渡成为瓦依那的经纪人完全是一种机缘。2022年12月疫情刚过,作为广州共和LIVE HOUSE的主理人,他邀请瓦依那乐队来广州演出,那场名为“岜農大米,世界一体”的巡演只卖出去了60多张票,其间还被退了20张,能容纳1000多人的现场只来了40多人。拉家渡不信邪,他在今年3月份组织了第二次瓦依那演出,门票31.3元,用他的话来说,是用上世纪的票价看一场演出。拉家渡觉得在瓦依那的音乐中有许多可能性,应该被看见。就靠着这样的简单初衷和执着,第二场卖出了1100张票,这次演出成为瓦依那在《乐夏3》露面之前观众人数最多的一次。 《乐队的夏天》剧照《乐夏3》寻找乐队时,联系上了拉家渡,原本是邀请其他乐队的,拉家渡顺势推荐了瓦依那。节目中的瓦依那是一个三人组合,主唱岜農、吉他手十八、鼓手路民都来自广西,但以乐队形式一起演出其实是从2022年才开始的。此前乐队只有岜農一人,与他一起演出的伙伴并不固定。2006年初到广州,他一边做平面设计师一边做音乐,从离开村庄到回归种田,过上“半农半歌”的生活已经整整11年。所以,当乐队出圈到火遍全网,在岜農眼里似乎看不到那种名利突然而至的惊喜,无论是否被人看见,音乐始终都是他生活的一部分。拉家渡告诉我,音乐节和采访邀约现在变得非常多,但他和岜農有一个共识,无论有多少演出,都要保证至少有半个月可以在村子里生活。“散时为农,聚时为歌”,透着一种因音乐而聚的真诚。吉他手十八的村子离岜農家很远,他们会定好排练的时间齐聚于岜農的农舍,剩下的时间,他们就如同放归大海的鱼,各自忙生活。十八至今使用的依然是一部诺基亚,信号不好,或是忙于干活,常常处于失联状态。

《乐队的夏天》剧照《乐夏3》寻找乐队时,联系上了拉家渡,原本是邀请其他乐队的,拉家渡顺势推荐了瓦依那。节目中的瓦依那是一个三人组合,主唱岜農、吉他手十八、鼓手路民都来自广西,但以乐队形式一起演出其实是从2022年才开始的。此前乐队只有岜農一人,与他一起演出的伙伴并不固定。2006年初到广州,他一边做平面设计师一边做音乐,从离开村庄到回归种田,过上“半农半歌”的生活已经整整11年。所以,当乐队出圈到火遍全网,在岜農眼里似乎看不到那种名利突然而至的惊喜,无论是否被人看见,音乐始终都是他生活的一部分。拉家渡告诉我,音乐节和采访邀约现在变得非常多,但他和岜農有一个共识,无论有多少演出,都要保证至少有半个月可以在村子里生活。“散时为农,聚时为歌”,透着一种因音乐而聚的真诚。吉他手十八的村子离岜農家很远,他们会定好排练的时间齐聚于岜農的农舍,剩下的时间,他们就如同放归大海的鱼,各自忙生活。十八至今使用的依然是一部诺基亚,信号不好,或是忙于干活,常常处于失联状态。

瓦依那乐队主唱岜農(右)、吉他十八(左)和鼓手路民(瓦依那 供图)

第二天清晨,我去找岜農采访,他正在厨房里为自己准备早餐,把各种瓶瓶罐罐里的豆子榨成一杯豆浆。白天,我终于看清楚了山谷的全貌,房前的院子里有各种各样的植物和果树,它们不是被修剪过的规整植物,而是由岜農播下一颗种子后,顺势长出的自然的风格。院子阳光最好的地方是走廊上的一处茶席,这里摆放着岜農手工制作的乐器,其中大部分是壮族乐器,有的甚至已经不再被民间使用。有一次岜農参观了壮族博物馆,回家想象着复刻了壮族的传统乐器葫芦琴。不难想象,《乐夏3》里他掏出随手而摘的树叶,带上舞台作为敲击乐器的锄头,都是他生活中的一部分。岜農喜欢聊种田的故事,从4月开始育种,30天之后,春水涨起来,5月中旬开始插秧,7月、8月稻子生长,在田里放一些鱼和鸭,割一割草,到了9月就可以秋收。去年村子里遇上了50年不遇的干旱,春水涨时过了季节,导致许多人没有种地。巡演时,他把写过的几首关于干旱的诗,放在一首歌曲的念白中轮换演出,就像是种地生活的一种轮回。我们想象中的音乐和种田的浪漫,在岜農看来是被外界美化的,他说,村庄里的生活就是与时间赛跑,农忙时没法创作,赶着趟都来不及。《乐夏3》刚好碰上农闲,这才能出去“生长一下”。

《乐队的夏天3》剧照

《大梦》是十八写的。在演出之前,拉家渡便知道,这首歌会有广泛的传播度,因为普通人的命运总是出奇地相似,贯穿人生的始终都是迷惘,答案总是在问题里。巡演时,这首歌曲就唱哭过许多人,原曲比节目中呈现的还要长两分钟,十八在现场演出中每次都会转身擦眼泪。由于节目的时间限制,必须要删减掉一些片段,岜農知道这首歌对于十八有多重要,是他对于自己人生过往的叙事,也是对未来生活的描写。拉家渡说服十八删掉一部分,并由岜農重新编曲。选择这首歌是为合作伙伴任素汐准备的,岜農说,任素汐的声音里带有一种平实的叙事质感。十八后来在采访中也提到,任素汐的加入,让《大梦》由一小片田野,变成一整个村庄。《大梦》的演出结束后,很多人的朋友圈被刷屏。就像大张伟说的,听完这首歌的人,如果没有共鸣,心里没有一丝波澜,那他是多么幸运啊。在遇到岜農之前,十八是桂林滨江路上的流浪艺人,唱一些流行歌曲,自己也写一些歌,每年只在农忙时回家。路民是工地上的泥瓦工,和十八相识于桂林。出于对音乐的共同爱好,他们成为好友。当岜農带着自己的书《低头种地,抬头唱歌》来到桂林分享时,台下的十八主动找到岜農,与他分享了自己的创作。岜農因为那首《大梦》最终萌生了和他一起合作的想法。除了十八的《大梦》,路民的《阿妈归来》也和李玟的改编曲《想你的365天》完美融合。作为第一代留守儿童,路民从来没有接受过音乐教育,父母出门打工,又各自组建家庭,他一直跟随着爷爷长大,音乐排遣了他生活中的苦闷。《阿妈归来》中写道:“你妈回来了,帮你买了很多东西。”这是村里人逗弄他时常常说的话,他把这些疼痛写进歌里,就像十八所写的《大梦》,歌词简单,却道尽了世间一切失落的过往。

《乐队的夏天3》剧照

岜農和仁科在2006年就已经在广州相识,那时候的仁科还没遇到阿茂,还没有后来的五条人乐队。他和仁科,还有另一位流浪歌手夜郎曾经在一个艺术空间做过拼盘演出,票价10元。有人提出给他们在录音棚录制音乐,岜農不喜欢在封闭的房间中录音,他希望音乐是在田野中录制,最终拒绝了对方的邀约。他一直梦想着可以买一些设备回村庄录专辑,将花鸟虫鸣的自然之声收入其中。所以,筹措资金成了岜農在广州打工的动力。那些年,岜農和大多数乡村青年一样,试图在村庄和城市之间做出选择。喜爱画画的岜農高中毕业后连续参加了四年的美院考试,却因为英语成绩不达标而落败,最终他决定投奔广州的老乡夜郎。岜農在广州找到了一份糊口的平面设计师工作,一边在地铁卖唱,一边开始创作。“瓦依那”在壮语中的意思是“稻花飘香的田野”,他用这个名字开始了自己的音乐之路。在城市中的头几年,岜農写的都是一些偏向抒情的流行摇滚,“虽然也是自己的真实感受,但总觉得在音乐之中少了一些什么”。他现在这么看。广州无疑给他提供了更多接受音乐概念的机会,台湾民谣在岜農看来是本土化音乐做得很有代表性的,槟榔兄弟、陈建年、野火乐集、林生祥等,都吸引他。广州作为南方的音乐前沿,也是最早能看到台湾音乐人大陆首演的城市之一。2007年,台湾客家的农村民谣歌手林生祥带着自己的专辑《种树》来大陆进行巡回演出,台下的岜農大受震撼,台湾少数民族的生活与布鲁斯的结合,呈现出一种“反向进化”的音乐概念。什么是反向进化的音乐?岜農说,反向进化是相对于正向进化的一种存在,比如说,欧美音乐的进化历史是一种循序渐进的自然进化模式,很多世界音乐的存在是将欧美音乐重新打破,并创作出新的东西,比如说非洲马里的蓝调,你甚至会认为是他们发明了吉他。

图源|微博@瓦依那

事实上,身处城市的岜農对于自己来路的思考从来没有中断过。三张专辑被他称为“那歌三部曲”,分别是他对自己不同人生阶段的描写。第一张《飘云天空》是脱离土地之后的流浪感,原生态民歌的音乐形式和生命力从心中萌芽,其中《遥遥寄微入远方》这首歌里,家乡的“春风”“小鸟”“百花”“蝴蝶”更是他离开后的寄托。第二张专辑《西部老爸》是在流浪广州之后重新再看故土的表达,城市远了一些,乡土又近了一些。第三张专辑《阿妹想做城里人》,更接近于他对于城市与村庄原本割裂状态的一种缝合。正如专辑中最后一首歌《回家种田》所唱,“回家种地咧,你还能不能找到那条山路通往儿时放牛的山林,回家咧,你还能不能找到那条田坎中最快乐的田野”。

《乐队的夏天3》剧照

岜農的目光从更远的地方拉回此刻,他准备去泡一杯茶。他聊起去年和朋友坐在这里时,听到村子里一位农妇在训斥和自己一同干活的两个孩子,“读书好点,就不用来这里干活了”。他和朋友坐在那里呵呵乐。曾经的岜農花了半生时间离开村庄,而此刻却在这里寻得了创作本源,“如果有人要和我换现在的生活,我才不会换咧”。拉家渡来过岜農的农舍三次,住在二楼,每次会住上两三天。有时从半夜的雨声中醒来,雨水滴滴答答,就像是一种浑然天成的节奏,雨停了,月亮爬了上来,照亮宁静的山谷。白天,看着院子里岜農、十八、路民聚在一起排练,这是城市生活的人向往的田园生活,拉家渡却有不一样的感受,“很多人误解瓦依那的音乐是在表达一种桃花源式的乡村生活,事实恰恰相反,他们是在一个同处时代十字路口的农村做当代性尝试或者自我修复,不抱怨不戾气地重建心里的农村。岜農的父亲告诉他村庄山脚下有一个小地名叫‘庙贡’,壮语翻译过来是‘庙宇倒塌的地方’,我们升华一下理解则是精神遗址。是的,农村也是有精神遗址的,在庙宇倒塌的地方我们该做些什么,这是瓦依那会思考的方向。”

在村里人看来,岜農是个怪人。夏天最热的时候,雨后会出现稻飞虱,这种害虫会吃稻田的叶子。村里人看着岜農田里的黄叶替他担心,还不赶紧去买药来打虫,否则不就白种了?但岜農认为自然有自己的规律,随着天气转凉,稻飞虱就会飞走。果不其然,一个月后,稻田的叶子又重新抽出绿芽。“现在的农村里已经很难见到不打药的瓜果蔬菜,因为每一个人都被城市发达的商业逻辑洗脑,只要看到一点点虫卵就想着马上消灭,不让自己的利益受到一点损害。而从来没有想过,自然有着属于自己的协调能力。”岜農说。

《乐队的夏天3》剧照

岜農曾经写过一首歌《灭咒》,是对农村滥用农药的描写。与城市一样,农村也正在追求效率的路上一去不回头,他在歌中并不是以传统农耕来对抗现代文明,他想要说的是,农药带来的绝对化胜利成为人类狂欢的假象,省事、高产需要付出怎样的代价正是这个时代看不见的部分。岜農无力改变身边的人,但很多事情似乎有了一些好转。他曾经发过一个朋友圈,说村里人知道他在田里放鱼后,经常把钓到的小鱼拿到他的田里来放,渐渐地,田里有了鱼、田螺、泥鳅和浮萍,“田的趣味从死寂规整的化肥农药中返回”。岜農看许多关于生态种地的书,其中自然农耕法是他找到的答案,这种方法遵循大自然法则,维护土壤生机,不使用化肥和农药。岜農说:“不施肥的一亩地收成是800斤谷子,用上肥料的收成1300斤。”岜農每年种的三亩地的米自己吃不完,会把多余的生态米拿到有机市集上销售。他家厨房里的红糖、面条、各式各样的种子都是和友农们用大米换来的。当初巡演的名字“岜農大米,世界一体”便是出自自然农耕法的核心,世界应该是一个循环的整体,互相滋养,而不是互相伤害。十八深受岜農的影响,也在家中田地里践行着自然农耕法。

《天然子结构》剧照

我问岜農,之后生活会有改变吗?他说:“哪里有时间改变?等你们走了,我就要赶紧上山割草,后山上种的七八亩山茶果马上就要落地,草不割,果子都找不到。”岜農现在在家里只听两种音乐,一种是巴赫,另一种是山歌。我想象着,在我们走了之后,岜農一边听着巴赫,一边在田间加盖他的生态厕所,这戏剧性的一幕竟然非常和谐。本文为原创内容,版权归「三联生活周刊」所有。欢迎文末分享、点赞、在看三连!转载请联系后台。