去年一整年,她们医院ICU和急诊两个科室,就收治了13个服药自杀的孩子。有时,她路过急诊室,还会看见自杀的孩子和父母吵架,说自己真的太累了。她记录了其中让自己最难以忘怀的两个少年。许多父母和孩子,都能在这个故事里看到自己的影子。

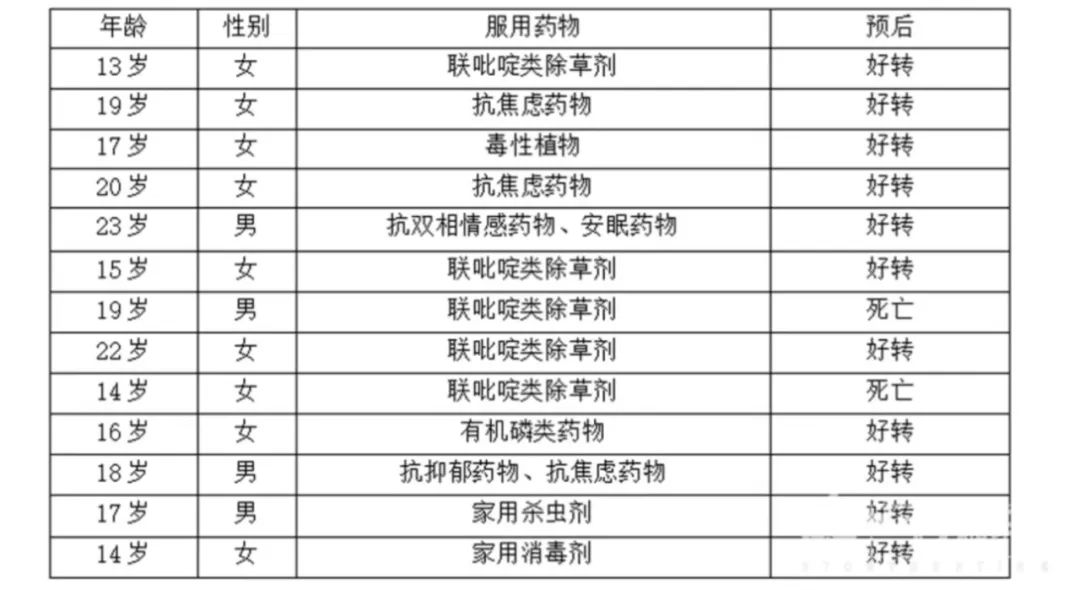

2023年11月15日,也就是昨天,我写下一张表格。上面记录着去年一整年南京13位服毒自杀,且被我们医院急诊和ICU收治的青少年。他们服下的有毒物质有十多种。来自城里的孩子服毒,吞下的东西大多是抗抑郁药物,乡下郊区的孩子,习惯用敌草快和百草枯。而后者死亡率远远高于前者。那年我们治好了11个孩子,但有两个孩子死了,他们一个14岁,一个19岁,吃的是农药。我在南京当了十多年ICU医生,接诊过许多这样的孩子,被送来时,陷入昏迷状态,无法开口提供信息。我们要找到他们服下的毒药,再找出相对应的解药。当然,可能到最后也没有找到——我只能眼睁睁看着这些小孩子,停止呼吸,身体变硬。然后我就会听到孩子父母的哭声。可无论怎么哭,怎么问,孩子都不会起来告诉他们,自己为何而死。这些孩子中,有两位最让我印象深刻。他们吞下的致命物非常小众,甚至可以用奇怪来形容。医学是理性的,但医生有时是迷信的,我们有时会把坏事和恶事,对应现实生活中的某些现象联系起来。那一晚上我就有点心慌,因为我看到,电脑前长期作为祈福贡品的红苹果,莫名其妙烂了一大块。

也就是看到以后没多久,我就接到了急诊室的会诊电话。“什么情况?”急诊室和ICU的相爱相杀又开始了,大家互相试探,唯恐被坑。我担心病床不够,这里要收治最严重的病人,而对方担心我不收治。“这个病人肯定要收,才16岁。应该是胃肠道感染,但比较严重,休克了,抽血结果一塌糊涂,你来看看吧。”16岁的他,看上去已经完全是个成年人了,身材很高大,下巴上还冒出了些胡渣。他躺在急诊抢救室的推床上,脸色很白,嘴边还有些呕吐物的残留。我看了眼床头正在报警的监护仪,心率140,呼吸40多次,血压70/40,氧饱和度85%。我用力拍打着他的肩膀,尽管使出了最大力气,他也只是扭动了一下身体,喉咙里发出一些无意识的声音。血象中白细胞计数超过正常人十倍,凝血功能比正常人低两倍以上,肾功能中代谢产物超过正常人三倍,肝功能中转氨酶超过正常人四倍,还有紊乱的酸碱平衡。他的身体机能就像大型车祸现场里,被撞得稀烂的车辆。好家伙,什么样的玩意感染了肠道,一下子崩溃成这样。松松身体的各项脏器突然衰竭了。这种情况可能出现在老人身上,但青年极少会有类似症状。他们看上去年龄很大,父亲的外套很旧,领口和袖口都磨损得厉害,他应该是从事体力劳动的工作,外套上还沾着些机油一样的东西。母亲穿着一件旧大衣,手肘上的护袖还没来得及拿下来,胡乱地扎了个马尾辫,似乎是匆忙赶来的。他们再次描述了松松的发病经过,他在南京郊区一所高中读书,昨天吃完晚饭,他开始出现恶心、严重腹痛的情况,还把晚饭吐了出来。家里人以为只是受凉,让他多喝热水,好好休息,但松松夜里一直在拉肚子。今天早上,松松开始发高烧,全身没有力气,父母带他去家门口的医院,才发现血压都不行了,立刻让他转院。我因为心里挂念着松松中毒的事儿,就问他们,这孩子是不是吃过什么药?但他的父母告诉我们,松松没有服药史,也没有任何基础病。我因此打消了中毒这个念头。同时,他的感染指标正在不断上升,因此,我们怀疑真凶可能是某种真菌、细菌甚至病毒。“非常严重,必须立刻收入ICU!”我和松松父母交代。松松很快被转进我们科室,护士们用最快速度给他脱去衣物、换上干净的病号服,接上心电监护。我看着监护仪上不断闪烁的数字,非常心焦:“别再看皮肤了,准备穿刺用品吧,赶紧把血压弄上来。”护理组长白了我一眼,“皮肤当然要看啊,这是必须评估的,而且你看,这孩子青春痘都长到胸口啦!”我不耐烦地看了过去,松松胸前确实有几颗冒出脓头的痘痘。但这孩子的主要病症明明是呕吐、腹泻,估计是吃了什么特殊食物感染了肠道。这帮姐们真不会抓重点。几小时内,所有抗感染药物都用上去了。因为发病太急太重,我们把能想到的病原体都检测了,细菌、真菌、病毒。但即使这样做,我们也只是把松松在死亡线上拉住了而已,没有找到真正感染他的东西。我无助的时候习惯抱肩,一直看着危重护理记录单,看来这个男孩的病情,是很难写清楚了。会是胃肠炎吗?这是我们最开始的推测,我却不敢把这个结果写下来。我回忆起松松身体里出现的症状,得出了一个答案,因为十多年了,我没见过那么恐怖的胃肠炎。对我们ICU来说,急症和怪病是常态,有时干起活来就像在破案。因为当事人已经没有意识,我们只能结合犯罪现场(病症状态),和走访(询问当事人亲属),来试图获得一些蛛丝马迹,去找到“真凶”,也就是我们必须治好的病因。我们ICU科室的主任,也就是“探长”,姓江,干了二十多年了,异常冷静。她走到我身边,抛出一个又一个问题,试图分析男孩的病症,看看能否对应上她大脑里那些潜在的病因。“热峰多少度?”江主任一边问,一边急匆匆往松松的床边走去。“松松!”所有医生都聚集在了他的床边,江主任率先开始喊起了松松。“松松!你知道你在哪儿吗?”松松发出一些无意识的声音后,又再次陷入睡眠。我们看着松松的监护仪,从急诊到ICU,经过了一天一夜,警报声从未停止。距离留取血培养时间已超过十二小时,可是还没有接到细菌室打来的报警电话。如果是松松被感染了,血里应该有相当多细菌,竟然12个小时还没培养出来?第二天,江主任将医疗组迅速分成了两个阵营,一个组询问病史,另一个通过各种医学操作,检测松松的病因。我的同事找到了松松的父母询问病史。和医生谈话时,他俩的眼睛都紧紧盯着医生,每一句话都听得极其认真。我们问到松松的日常行为,他们往往要思考好一阵子,彼此对视一眼,似乎对答案都不是那么的确定。但谈到孩子的成绩,却又自信满满。松松妈强调,儿子从小就是那种“别人家的孩子”。这孩子确实被养得很好,但这些信息对我们找病因来说没什么用。问病史组问了他父母半天,他们都否认孩子在学校吃了不干净的东西。他们说:“我儿子很听话,16岁了还没要过零花钱,更不可能在学校买东西吃。”操作组一直在维持着松松的生命体征。同时,我们做了腰椎穿刺,留取脑脊液,伴随着松松清亮的脑脊液从腰椎穿刺那根细细的针中滴下,大家又一次失望了。这意味着,松松的脑脊液并不提示感染征象,他的感染源的寻找,再一次落空。什么样的感染,能够发病这么迅速,毁灭性地摧毁各个器官系统,还不留任何感染源的踪迹?细菌室的电话被我们打扰的不胜其烦,却明确地告诉我们,培养皿上干干净净,至今没有细菌生长的痕迹。诊断陷入了僵局,但他的血压、肝功能、肾功能、凝血功能还在不断恶化中。“一来的时候就有。”我有些迟疑了,这些青春痘会导致感染?江主任正说着,用5毫升空针的针头,轻轻的挑开了松松胸前最大的那颗痘痘,一包脓液啪的一声炸开了,江主任把那包脓液涂在了玻璃片上,拿去细菌室化验了。治疗迟迟看不出效果,大量输注到血管内的液体,不断从血管壁渗漏到组织间隙里。肾脏替代治疗,加到了最大剂量,内环境依旧纠正不了。凝血功能还是一塌糊涂,一边输着血,一边解着血性的大便。我又看了一眼病历,松松是1998年出生的,一个这么年轻的男孩,还没有尝过生活的酸甜苦辣,就要这样不明不白地离开人世了吗?我在床边和护士感叹,“唉,这小孩连恋爱都没谈过。”“我看不见得哦,”护工戴阿姨悠悠地说,“他进来时带的那个手链,可是情侣手链哦。”如果说在ICU治病像破案,那戴阿姨就是我们破案时需要的“线人。”她和病人、家属打交道的时间多,经常能为我们的判断提供关键线索。可是,松松的父母说,他连零花钱都没有。他又是哪来的情侣手链呢?这24小时,松松的父母似乎老了十岁,他们守在ICU门口,一步都不敢离开。“谈恋爱?松松绝不可能谈恋爱的。”松松母亲只说了一句,情绪就控制不住了。这24小时,已经有无数医生告诉过她,你儿子病得很重,可能治不好了。她问,“他的病和谈恋爱有什么关系,你们赶紧给他治啊。”松松的爸爸说,这孩子很多事不告诉我们,我们马上回去问问他同学。他们离开的时候,松松的病情几乎到了不可挽回的地步。我们必须不停地输血、不停地上调药物的用量才能拉住他的命。谁去向家属宣布,病人已进入疾病的终末期,这是ICU医生不得不面对的一大难题。他的母亲哭得几乎说不出话来,父亲拿着一叠文件递给了我。我仔细一看,是购物记录,上面记录了松松这半年来多次购买一种处方药物:秋水仙碱。松松的爸爸说,松松的爷爷有痛风,松松这三个月用爷爷的名字买了很多次秋水仙碱,但没有在家里找到这些药物。秋水仙这种花很美,据说只有在叶子落尽时才开出淡紫色的花,寓意纯洁。如此美的花里,提炼出的秋水仙碱还是临床上用来治疗痛风的药物,在ICU用得不多,我们甚至不清楚这个药的剂量和副作用。我们查找起秋水仙碱中毒的症状:腹痛、腹泻、恶心、呕吐、电解质紊乱、神经系统损害、肝肾功能损伤。松松入院第36小时,我们留取了松松的血标本送检毒理学检测。第48小时,病情进一步恶化;第50个小时,抢救无效,临床死亡。第60个小时,毒理学报告结果显示,松松体内的药物浓度,已超过致死剂量。在松松入院的第72小时,他的父母来开具死亡证明,并告诉我们,他们破解了松松的QQ聊天记录,他和一个网友网恋3个月,2个月前分手。我从没追问过松松的父母,你们知不知道自己儿子什么生活情况,知不知道这样会耽误抢救。因为答案呼之欲出:这对父母看似掌握孩子的经济、学习相关所有动向,却看不见孩子真实的内心。松松爸爸知道的是,儿子还是小宝宝时,是吃饭最快的好孩子。上了幼儿园,儿子性格外向,嘴巴又甜。到了小学和中学,松松听话懂事,从不调皮捣蛋,学习也刻苦。松松妈谈起儿子滔滔不绝,她说她和松松爸没什么文化,两个人都是干体力活的。只能在生活上把松松照顾得很好,供他吃好穿好。我也能看出来,松松重病时穿的都是名牌的运动服和运动鞋,那鞋子还是当年的新款,被刷得干干净净。他们骄傲于孩子的成绩,但实际上很少和松松聊天,他们要忙着生计,忙着给松松做好吃的饭菜。松松总是吃完晚饭就进了自己的小房间,呆上整整一个晚上。松松的功课,父母已经无法辅导了,他们只是在端上宵夜时,怯生生地问一句:作业写完了吗?据医院的看护人员说,这个孩子尚有意识时的最后一句话是:“你知道我有多痛苦吗?”除了分手,这个16岁孩子还经历了什么,我不知道,也永远没机会去探究了。我只能记得他的病床号是17号,记得他的手链和胸口的青春痘。他是我工作十多年来,接触的第一个,也是唯一一个秋水仙碱中毒的患者。经历了“秋水仙中毒案”以后,又过了9年,直到今天我仍在抢救自杀的青少年。我时常回想起松松,心里担忧,到底要如何对待自己的女儿,总觉得教育孩子这事,深不得,也浅不得。直到最近,我又遇到一个自杀的孩子,和松松的年龄一般大。她叫小雨,被收到了18床,意识还是清醒的,躺在床上,笑盈盈地回答了我们的一切疑问。几天前,小雨网购了夹竹桃盆栽,用叶子和根茎泡水饮用。服下三小时后,她肚子疼了起来,手脚麻木,眼前发黑,呕吐五次,腹泻三次。母亲发觉女儿情况不对,追问她干了些什么,小雨也就老老实实地回答,然后送到医院,很快便收进ICU了。看着这个比我女儿没大多少的女孩,我问她,“为什么要吃夹竹桃?”小雨在南京素有县中之称的顶尖高中读高二,但她不是本地人,从邻省某个县城里被选拔过来,成绩在县城肯定是数一数二的排名。母亲在南京租了房子陪她读书,父亲在外打工。最近的一次期末考试,她没考好,受到了母亲的责备,于是便服下了夹竹桃。她妈妈看上去很忙,不时看着手机上的时间,我们和她说的疾病严重程度,怎么样治疗,最终能不能好,她似乎都没认真听,还不停地打断我们。“这不是第一次了,前几年中考前,她还割过腕。”小雨的妈妈也是轻描淡写。“我的孩子我最了解,这孩子喜欢钻牛角尖,转过弯就好了。”我们让她签的病危通知单、知情同意书、医患沟通,小雨妈妈几乎连内容都不看,就爽快地签了。年轻医生最喜欢这样的家属,啥也不问,做啥都同意。但他们往往不知道,这样的家属,往往不是因为充分信任家属,而是因为对病人的健康,根本没那么关心。我拉过她的两个手腕,确实一点疤痕都看不到。但是其他地方的疤痕呢,也许谁都看不见摸不着。

在小雨进入ICU的同时,我们就开始查阅文献及相关教科书。夹竹桃中毒的案例并不算少,只是大部分是误服。它的叶、茎、树皮、根、花、种子、汁液都有毒,即便少量摄入,也可能导致严重毒性。通过检测,小雨血液中的毒性物质已经达到致死量,除了常规的补液、利尿、导泻、改善心律失常等治疗,我们还给小雨进行了血液灌流,用活性炭吸附血液中毒性物质。血液灌流的过程漫长而又无聊,要在小雨大腿根部的血管内,放置一个手指粗的管子,血液从管子里引出来,在体外,活性炭吸附血液中的毒素之后,再把经过吸附的血液,再输回体内。穿刺时会打麻醉药,但还是会有些疼痛,小雨微微皱了下眉头。小雨笑了起来,她转移了话题,问我:“下周我能出院吗?我们下周要月考。”暗红的血液从管子里缓缓流了出来,通过长长的管路,经过不停转动的血泵,黑乎乎的碳罐,再缓缓进入到小雨的体内,毒素一点点在罐子里吸附。护士怕小雨乱动影响灌流运行,反复告诉她:“不能动啊,一动的话,管子会掉下来,就会大出血的。”小雨表现得像个比她实际年龄还小的孩子,遵从护士的命令,一动也不敢动。她的治疗过程很顺利,症状基本都好了,心电图也恢复正常。但血液中的毒物浓度,还没有完全下降至正常范围,躺在ICU的病床上,她看起来有些无聊。我主动去和她搭话,作为一个女儿即将小升初的母亲,我对她的学校充满好奇。小雨告诉我,她在老家读书时,要很早很早起床,每天要做很多卷子,深夜熄灯以后,还要打着手电在被窝里背书。冬天宿舍里又冷又湿,她要自己洗衣服、洗被子。到了南京,虽然学习还是很紧张,每周都要考试,每周只有半天休息,晚自习也要持续到深夜,但条件已经好太多了。跟她聊得多了,我发现小雨的话题几乎只有学习,而且总是话不离“妈妈”。“我妈妈说,我是县中第一名,到这儿可不能落下去。”而她的妈妈,总是匆匆地来匆匆地去,每次探视都很匆忙。那些小孩子喜欢的课外书,IPAD,还有小零食,她妈妈都没有带过来。只是每次来探视,都在催着我们让小雨出院。“考试耽误不起,”她说,“我看她现在挺好的,我只给她请了一周的病假。”终于到了小雨出院的日子,她笑着和我们说,“我以后应该不会干傻事啦。”而我们却不敢把那张心理科的会诊意见拿给她母亲看,只是在出院小结上注明,出院后务必在父母陪同下至心理科就诊。后来我特意在医院系统里搜过,小雨妈妈没有带她再来过。

一开始,我不理解这个词的含义,直到无数妈妈们和我科普,我才明白,它指的是失去自我的孩子,和同样失去自我的爸妈。当父母在子女身上寄托了太多期待,孩子的存在仿佛只是为了满足父母的期待,至于他们喜欢什么、讨厌什么,想做什么、不想做什么,似乎都成了无所谓的事情。这可能是我遇到过的自杀青少年和他们的父母,乃至我身边的很多人,都曾面临,甚至正面临的问题。那天听朋友解释完“空心”这个词,我立刻想到了小雨和她的妈妈。她们仿佛是两棵共生的植物,世界里似乎除了彼此,什么也没有了,她们之间的交汇点,就是成绩。母亲关心的只有成绩,小雨在乎的只有妈妈的肯定。一旦自己在乎的东西打了折,就会给对方带来至深的打击。正如小雨下降的成绩会让母亲情绪崩溃、口不择言,母亲的一次次责备,也让小雨不惜付出生命,证明自己知道错了。我并不想说,这全是小雨妈妈的错,甚至我有一定程度上能理解这对母女的关系。几年前,我女儿刚上小学的时候,我也着过急,我也鸡过娃。现在的学校虽然不会公布排名了,但开家长会时,也会说90-100分多少人,80-90多少人。考核无处不在,你是不是三好生、优秀少先队员?竞争随处可见,英语有KET,数学有华罗庚杯,语文有作文比赛,成绩优秀的学生才能被推荐去参加竞赛。“一二年级要给孩子培养良好的学习习惯,惯子如杀子,让孩子知道家长的话就得听!”我总是整晚陪在女儿旁边,看着她写作业,给她分析每一道错题。低年级的题目简单,她成绩也不错,我把这归于“严格管控”的成效。成绩好了,我奖励给她一个盲盒玩具;成绩掉下来了,少不了几句骂。江苏只有一半的小孩能上高中,上了高中才能上大学,不然注定一辈子一事无成!只是接下来,老二的出生、工作的繁忙,让我没有那么多时间整晚陪在她身边,更没有时间给她分析每一道错题。没有了我的高压,孩子似乎一下子躺平了,成绩也落了下来。我有些焦虑的同时,心里总有些说不上来的不对劲。孩子难道是在为我学习吗?我复盘自己这些年的教育,站在女儿的角度,思考她的感受——她刚读小学的那些年,我用奖励和惩罚来激励她考得更好,于是她的努力和自律,都成了满足我的期待的工具。一旦外力撤销,她的自律系统就会崩溃。这一点也不奇怪。之后的很长一段时间,我逐渐在女儿的学习方面减少存在感。我不再打击她考不上高中有多恐怖,也不再用物质奖励她考得好。做作业的时候,她得自己决定先后次序,承担作业不及时完成的后果。课外的乐器学习、体育锻炼,她也可以自己决定是否继续。于是我告诉她,想当小学老师,你可能得有本科,甚至硕士的文凭。这是你自己的人生,你得自己去争取。而我作为妈妈,也有自己的梦想要去实现。决定写下这个故事时,我整理了过去一年医院ICU和急诊科室收治的自杀青少年,一共是13个。而全国像我们这样的三甲医院,还有1700多个。 上图为2022-1-1至2022-12-31急诊科及ICU收治的青少年中毒患者

上图为2022-1-1至2022-12-31急诊科及ICU收治的青少年中毒患者

我无法想象,在更广阔的世界,还有多少孩子的呼救,没有被听到。做你想成为的大人吧,无论你是那个孩子,还是那个家长。今天的故事很复杂。

我在阅读后,并不能完全怪罪父母,更无法说这是因为孩子太幼稚。我也陷入了和余医生一样的沉思,到底是什么让我们变成了这样,到底对待孩子,要有一个什么度?甚至当我们自己就是孩子的时候,又该如何与父母沟通,你们该怎样的对待我?才能让彼此都放松。当我把这个问题发给朋友们时,有一个年轻妈妈的回复,让我印象很深——3岁的儿子总是问她:“妈妈,我可以哭吗?”她说你可以哭。儿子要出去玩,她说你要玩得开心哦,儿子问:“那我可以玩得不开心吗?”她想了想回答,当然可以,因为不开心是每个人都会有的状态,有不开心的时候,才能感受到真正的开心。这样的对话多了,当她问自己儿子,可以不可以的时候。她的儿子总是回答她:“可以。”一朵“花”可以慢慢地开,甚至可以开得和其它花都不一样,这并不代表它会不美丽。(文中部分人物系化名)

编辑:赵岛泥 小旋风

插图:大五花

本篇8616字

阅读时长约22分钟

如果你想阅读更多医院故事,可以点击下面的图片↓

上图为2022-1-1至2022-12-31急诊科及ICU收治的青少年中毒患者

上图为2022-1-1至2022-12-31急诊科及ICU收治的青少年中毒患者