对于现在的很多人来说,邻居这个角色,已经慢慢变成了一种很末位的社会关系。现在的我们已经不再需要邻居了么?每个人每天都在不同的圈子中忙碌,对楼上楼下住着的人,一般叫不出名字,更余不出关心……但时光倒退到几十年前,在那个还不流行社恐、还没有网上邻居的年代,被几条路、几道墙拢在同一片居住地里的人们,生活和命运就会彼此交织。好像住得近了,关系自然也就近了。今天我们就将跟随本期节目的四位讲述者去到六七十年前的杭州,去那个人们还习惯在邻里中生活的时代看一看。那时的他们都还年少,作为彼此的邻居,在同一个弄堂里生活了很久。而他们这个弄堂呢,也有一个好听的名字,叫做——陆家河头水仙弄。我叫朱俐娟,今年快 85 岁了,从小就生在陆家河头水仙弄。我爸爸从萧山来的,因为陆家河头水仙弄这里离火车站近,这里摆摊卖东西的、拉黄包车的,干什么的都有,工作也好找。我记得那时候的水仙弄还是一片荒地,晚上还能看到萤火虫。在朱俐娟最早的记忆里,防空警报一响,一家人就会躲到家里的八仙桌下。

最初来到这片空地建房的人们,多是建国前在战争的纷乱中逃难到这,或是像朱俐娟的父辈一样从农村进城,想要依靠着火车站谋一些营生。当年从杭州老火车站出发,顺着铁轨走上十分钟就能走到陆家河头水仙弄。捡煤渣就是朱俐娟小时候最常做的事,因为弄堂旁边就是火车道,过了火车道也就是城外了。陆水这片区域里,除了外来人自建的房子,最早的一大片房屋几乎都属于一家姓蒋的大户。朱俐娟的母亲陆美珍也原是蒋家夫人的朋友,早年家里落难来寻求帮助,从此就住在蒋家的马房里。蒋家的男主人蒋树敏当时在中央银行做文书的工作,还会说外语,是弄堂里出名的有文化的人。直到解放初期 1950 年,朱俐娟的母亲陆美珍成为了居民委员会的成员,当时居委会接到的第一项大任务就是动员大家支援抗美援朝,捐献飞机大炮。弄堂里最后张贴出了一张红榜,公示了捐献者的名单。但陆美珍其实不会写字,这张红榜就是蒋树敏帮忙写的。

蒋树敏是做文编工作的,手里总是拿着个公文包,人很秀气,整天都笑眯眯的。但这张红榜张贴了 3 年之后,蒋树敏在镇压反革命的运动中被带走,送进了监狱,之后的很多年,弄堂里都没有再听到过蒋树敏的消息。

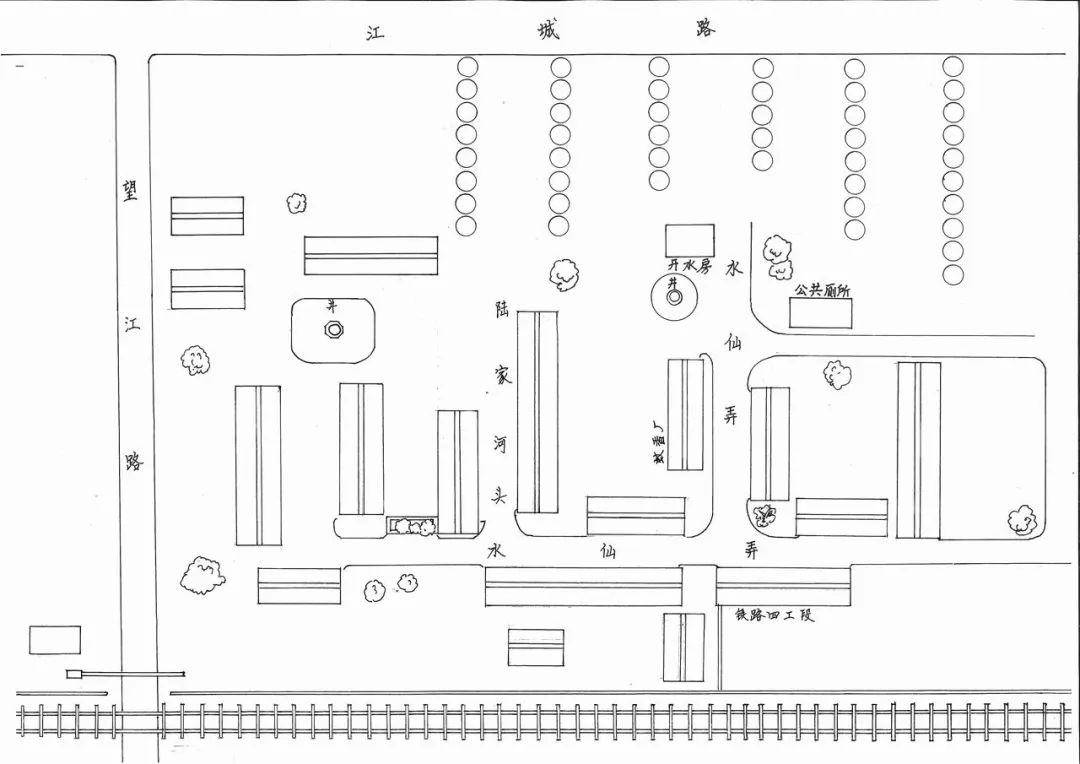

■ 图 / 陆家河头水仙弄平面图 由朱俐娟的儿子胡军在老邻居的回忆下绘制而成

■ 图 / 陆家河头水仙弄平面图 由朱俐娟的儿子胡军在老邻居的回忆下绘制而成杭州本就多雨,陆家河头水仙弄又处在杭州的低洼区域,下雨天是大家最犯愁的日子。

弄堂里的三十几户人家里,二十多户住在陆家河头,十几户住在水仙弄,虽然名字不同,但屋群相邻。一条公共的 U 形小巷,串联着陆家河头水仙弄里的每一户人家。每次下大雨,弄堂里的积水就会从陆家河头的一口水井边涨起,顺着公共的小巷,开始慢慢没过每一家的门前。

因为只要一下大雨,下一场还不会漫进家里,要是连续下个三天就不得了了。我们会提前准备好毛巾砖头,把它们垒起来,再用衣服把缝隙裹上,这样水就会渗得慢一点。我们也不能在床上躲着,还是得不停地往外舀水,舀出去了水面会浅一点,但是这里舀出去,又会从那边的墙缝里渗进来。每次这样弄过之后,家里就全部都是淤泥,房间里、客厅里都是。这个时候我们就会很难受,自己会想,怎么会是这么脏的一个地方。阿芳今年 68 岁,当年她家住在陆家河头 5 号,陆家河头的房子大多是民国时期建的,有统一的制式,没了地板之后,露出来的也是不渗水的泥渣地。

相比之下,住在水仙弄 15 号的陆金水他们的自建房 ,那时候还是稻草顶 ,泥土地,下雨天对他们来说更加难熬。

我叫陆金水,小名阿牛,1949 年 5 月出生在水仙弄。小时候,我妈妈一看到天要下雨,就开始犯愁了,看看天,再看看家里,嘴里就开始念叨了。水经常从地势最低的陆家河头涨起来,经过水仙弄 7 号、8 号,就往我们这边涌过来了。在水没过来的过程中,经常能听到像某某哪一家进水了,有埋怨天的,有埋怨地的……以前的草房子屋顶盖草有厚有薄,我家的屋顶盖得是比较薄的,一下雨漏得多,滴滴嗒嗒的到处都是,我就跟着水滴滴下来的位置四处接水。一段时间后,上面的东西管不住了,就要管地下了,因为地下也开始进水了。咱们家是泥土地,东西也都放在地上,就要把放在地上的东西往高处挪。尤其是柴火、煤饼、煤球、米袋之类的东西,如果来不及搬,煤都变成煤浆了,一滩黑。最严重的一次是我醒来的时候,发现水已经基本上要淹没到床的平面了,什么东西都没有提前捞上来,鞋子什么的都在水上晃,就连马桶都在飘来飘去,好在马桶还没有倒过来。有的时候很急,有的时候还笑出声了,觉得家里怎么就变成水塘了,也是蛮有趣的。但这个有趣是没办法的有趣,对吧?是苦难的笑。每次水不退下去,我妈妈是不肯歇着的,我爸爸呢就自己坐在他的房间里,闷闷地抽着烟,要等到水退下去才开始动。等水完全退了以后,后面的事情又要忙起来了。先要用布把家里的水都抹干,但其实没办法抹干的,因为家里是泥地,水已经被吸进去了。柜子里面的东西也全都需要清理,有泥浆、有垃圾,什么脏东西都有。等到太阳出来了,还要把这些东西拿到露天里去晒,就算没有太阳也要拿出去风干。这时候再看看弄堂里,我们邻居的每家每户都是这样。那时候鼓励生育,阿牛就有六个兄弟姐妹,家里盈余的钱都用来先解决孩子们的吃饭问题,没有钱翻修房子。但阿牛家对面的胡先生家只有一个孩子,他们家的生活就明显宽裕得多,胡先生自建的房子在很长一段时间里,都是弄堂里最好的。

1956 年,杭州有一次台风,我的记忆也很深,因为那个时候我家里的房子还是比较危险的。居民区当时把危险住家的人员全部动员出来了,有的到其他居民区里,有的到学校里。因为我家离胡先生家里特别近,他家房屋条件也好,他家还是地板。我和妈妈、弟弟就被安排到胡先生家里了。我们就住在他家的客厅地板上,铺了草席。因为胡先生基本上一直在郑州工作,他儿子泉哥也在北京读大学,所以平时家里只有胡妈妈一个人。我们住在他们家的时候,胡妈妈一直都是轻手轻脚的,她会跟我们聊天,还跟我们玩游戏,烧了饭菜也拿给我们一起吃。那天台风来得特别凶猛,上午八九点钟的时候就看到一阵大风一下子就把我们家旁边水仙路 13 号的房子吹倒了。吹倒的一瞬间房子发出「呱呱呱」的声音,毛竹散落一地,家里面的仅有的一点点零散的家具,脸盆、灶、锅子,都露出来了。1962 年,水仙弄里新建起了两排的水泥住房,大大的瓦片和光溜的水泥地面,还有规整的门窗,都让弄堂里的原住民们非常羡慕。

不久就入住进了八户新的人家,他们都是杭州铁路四工段的职工,家里的摆设和穿戴也明显比大家的要讲究许多,徐超光的爸爸妈妈就在其中。

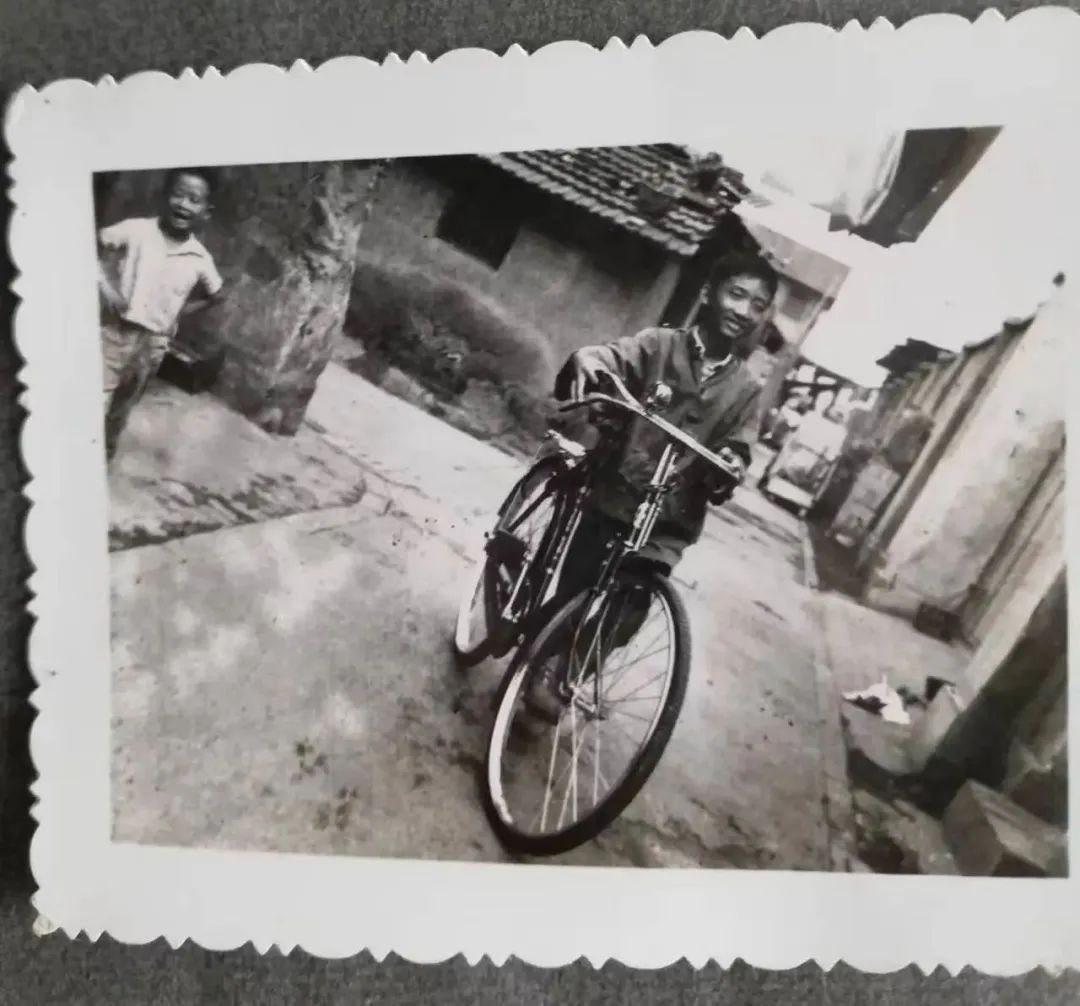

我叫徐超光,我们家住在水仙弄 16 号之一,为什么叫之一呢?因为16号是一个铁路造的公房,当时是单位领导为了解决一批从外省来的铁路职工住宿问题,把铁路车辆段的一个临时食堂改建成了这个职工宿舍。我的隔壁的隔壁是嘉兴的,5 号是武汉人,反正全国各地的都汇聚到水仙弄,一共是有 8 户人家,跟陆家河头是相邻的弄堂。陆家河头水仙弄这些原住民在我的印象中是非常团结的。那个时候大家都会在外面晒被子,雨要是一下起来,如果哪家不在,大家都会主动帮这家收衣服。还有那时候因为房间小,尤其在夏天的时候,各家各户都会在门口放两张凳子,桌上摆四五个菜,这样每家都可以看到彼此在吃什么。然后大家就喜欢端着一碗饭,先在自己家里夹一点菜,然后边吃边聊走来走去,看到哪家菜很好,也会夹一点吃。就这样大家就建立起一种像自己家人一样很融洽、很温暖的氛围,这些都会感染到我们。从江城路,到我们家门前这个三岔路口,再到陆家河头一号的墙门,也就五六十米,来来回回也就三五分钟,一家到另一家感觉一脚就能跨过去。小朋友们几乎就是在这样一个狭小的环境当中,打闹、游戏、成长起来的。因为弄堂小,小孩子们也自来熟嘛。 ■ 图 / 1975 年,超光的弟弟超音在弄堂里

■ 图 / 1975 年,超光的弟弟超音在弄堂里因为巷子只有不到两米宽,弄堂里稍微面积大一点的地方,就会自动变成邻居们默认的聚集地。

除了陆家河头的那口井边之外,阿牛家和超光家夹着的那块三角地也是其中之一,不论白天或是晚上,小时候的超光都喜欢坐在那里看弄堂里面来往又聚散的人,甚至当年在那听到的故事,他至今还能记得。

这个三角地带,多半是大家坐在这聊天,也有年纪大的人在这里唱越剧,边唱边聊天,还有讲故事的,《绣花鞋》这样惊悚的故事也会讲,大家都坐着小凳子七八个人这样围坐在一起。

杨家的妈妈当时讲了一个故事,我印象就特别深,她说她在十八九岁的时候,日本人要来抓女人,她为了让自己不被抓去,就把煤灰抹在了脸上,日本人看到她这样乌七八糟的,就不要她了。讲故事的人一般可以不扇扇子,手里拿着一杯茶。我们小孩子在旁边给他扇扇子,讲到精彩之处,我们就会忘记扇了。这时候他就会提醒我们,不要忘记扇扇子,一边扇一边听。我们就「哦哦好的」,赶快扇,这样他讲起来也有劲头。我们那时候夏天基本上每家都有个竹榻,就是竹子做的一个床。每天吃完饭,爸爸妈妈给我们洗完澡以后,擦了痱子粉、花露水,就会把我们放到竹床上。因为担心我们再跑去玩,再出汗,还得重新洗澡,他们还会把我们的鞋子收走。那时候,弟弟和我,还有其他七八个年纪差不多的小朋友一起并排坐在竹床上。小时候的空气质量比较好,躺在床上,可以看到流星。一个星星,后面吊着长长的尾巴。但有时候我们正忙着讲故事,再抬头的时候流星已经不见了。一直到晚上十一二点,我们都睡着了,爸爸妈妈就会把我们抱进去,等年纪大一点了,就会叫我们进到里面睡了。在三角地带,我可以观察到很多东西,比如纷争、吵架,打架也经常在这里。尤其是打蛐蛐儿的时候最容易发生争吵,小吵互相会被拉开,大吵的话就可能会动手。我为什么会怕阿芳呢,就是因为这些孩子吵架、打架的时候她经常会过来劝,如果这些孩子不听劝,她就会说「你们再打,再打我就用拳头削你了!」阿芳的名号在弄堂里非常响亮,男孩子们都怕他,她会打抱不平,也会主持公道。平日里,孩子们经常能看到她整条弄堂地跑,要么是在追着打别人,要么就是在被妈妈追着打。阿芳小时候长得壮壮的,孩子们背地里还给她取了个外号,叫做——坦克。

超光的大姐跟我是同班同学,但因为他姐姐太弱了,所以我从来也不去欺负他,他们怕我我也不去跟他们吵。我爸爸常年不在杭州,他在宁波铁路的一个火车站当货运站长,我妈妈在杭州罐头食品厂工作,是一个普通的工人。妈妈白天也要上班,所以我们几个孩子就是有点自生自灭的感觉。我梳头都是我大伯给我梳的,一天只给我梳一支辫子,今天梳左边,明天梳右边,从来不梳两只的。我的三个姐姐都是与世无争的性格,还有一个弟弟,比我小 8 岁,我因此担起了家里大哥的位置。我平时喜欢打抱不平,但其实我为自己出头的事情很少,都是为了我姐姐弟弟的事情跟别人打架,跟大人斗嘴。隔壁和我们共用天井的这户人家是做皮鞋的,他家有 4 个女儿,我弟弟喜欢到他们家里去玩,他性格就比较内向。有一回,他们家人说我弟弟偷了他们家一毛钱,弟弟哭着说他没拿,我就帮他出头了,质问那家人「他说他没拿,你们为什么冤枉他?」他家里人就指着我的鼻子骂我,我就跟他们对吵,吵得很凶很凶。那时候我年纪很小,十二三岁,大概只有一米四五的身高,我就拿着一盆水,我说「你再敢过来,我就用水泼你!」然后他继续走过来,我一盆水就泼过去了,一盆水真的泼过去了。他就想过来打我了,用手指着我,手一指我就给他手指咬住了。这是我第一次印象最深刻的一次吵架,其实就是我为了保护弟弟而出头的一次,吵得很凶,大概吵了三四个小时。然后他们的大人就说我怎么不好,告状来了嘛。妈妈回来打我,说我不应该跟大人吵架,然后我妈妈就火死了,就把门栓拿过来,就啪一下子打过来,打过来的时候我就跑,我小时候她打不到我,因为我会我跑整个弄堂,就是我会从我们这里往阿牛他们家跑过,阿牛他们家已经到水仙弄了,水仙弄过去一个广坊弄,我从广坊弄那边再冲出就是江城路,就一大圈绕过来,我妈妈是追不到我的,也没这么多时间来追我。然后我就躲,躲到我妈妈气消了我就回来,我妈妈表面上是不打我了,半夜里我睡在阁楼的,我妈妈晚上起来就弄一个扫帚柄再打我。当时他们还是咬定我弟弟拿了他们家一毛钱,后来我姑姑也参与进来了。我姑姑就讲「你说话要有证据,把证据拿来!」我姑姑就是居委,知道「证据」这个词。 ■ 图 / 计划经济时期的票证

■ 图 / 计划经济时期的票证因为孩子多,弄堂窄,离得近了,家家户户间这样的摩擦很多,吵不赢了的就会去居委会主任陆美珍家评理。

陆美珍的家,常年是弄堂里最热闹的地方,往往还吃着饭,前来调解的人就到了,观众也很快站满了楼梯,谁家的老婆要跳河,谁家女儿怀了孕,找不到爸爸,东家长西家短的,她总判得让人信服。陆美珍的威望不只是因为她的身份。计划经济的年代,居委会要负责发放各种票证,分配资源,传达精神,还要建立每月轮流出份子的互助会,凑钱给应急的人家办大事。这种氛围里大家也习惯了,弄堂里就没有只属于一家人的事。因为有几十双耳朵在实时监控的弄堂,一旦有什么意外,总会有人第一时间发现。

陆家河头一号住着一个跛脚的残疾人,那时候我们常常学他走路的样子。他讨了个老婆,外地人,很少跟我们往来,肚子大了之后就也总是躲在楼上。因为当时的房子都是板房,房子的缝也没有纸糊,眼睛一瞄就能瞄到隔壁家里的事情。有一天,瘸拐儿老婆突然要生了,她隔壁有个小姑娘也就十四五岁听到瘸拐儿家的声音,就用眼睛一瞄,看到了一个毛毛头出来了。她就立即跟她妈妈讲「妈妈,妈妈,有个孩子!」,讲也讲不清楚。她妈妈也去缝里看了一眼,才知道是瘸拐儿的老婆要生了。她就跑到了我姑姑家,就找到了朱俐娟大姐了,因为她是学医的,有卫生和救援的常识,就请朱俐娟大姐赶快过去了。去了之后朱俐娟大姐就给她做了一个简单的处理,立马送到医院去。当时的楼梯是非常陡峭的,是大家三三两两一起给她抬下去了。他走路就是左一晃一大步,右一晃一大步,跑得比一般人快得多,却不会碰到任何人。他就这样啪啪啪地跑过了,跑到我家附近我抬起头就看到他,我就讲了一句「瘸拐赶到,市集散了」,因为小孩已经平安生下来了,事情已经完了嘛。我玩完回家之后,她就质问「你刚刚说什么了?」、「瘸拐儿这三个字是你该讲的吗?他有他的名字!」训完还敲了我的脑壳,因为我妈妈以前挑担,后来帮人洗衣服,手劲很大,打得很疼的,但我没吭声。那个时候我妈妈对我很严格,有些分寸只要是她知道的,她就不会对我放松要求的。弄堂里很挤,人和人之间的界限看似模糊,在人群中一直掌握分寸不是一件容易的事。

阿牛的妈妈一直是一个邻居们公认的说话做事都非常有分寸的人。阿牛的爸爸早年做木工,回家很少,都是妈妈一个人在家里带六个孩子。徐超光的印象里,阿牛妈妈的围裙就没有离过身,好像总是一刻不停地在弄堂里忙碌着。

陆金水的妈妈,我们都叫她外婆。为什么叫她外婆?因为从小我们两家的关系就很近,我们家是双职工,我妈妈生了我和弟弟之后还要继续上班,阿牛妈妈在我妈妈还在坐月子的时候就过来帮忙了。我妈妈曾经跟我们讲过一句话,我记得很牢,她说你们亲外婆很早就去世了,你们就把她当做自己的外婆。我是一直叫她外婆外婆的。那时候没有这么多作业,在学校里就能都完成了,下午三点半放学以后,我爸爸妈妈出门上班把家门锁了,我没地方去,只能到她家去。或者星期三下午放假的时候,爸爸妈妈怕我们闯祸,也会让我们待在她家里,不能跑去别的地方。我们就在她家里转一转、弄弄这个弄弄那个,吃完午饭后再睡个午觉,醒来的时候爸爸妈妈再把我们接回去。在我的记忆当中,她是一个很和善的人,杭州话叫「耐头头」,讲话很有耐心,慢条斯理的。「超光饭吃过没有?学习好不好?」印象中她从来没有大喊大叫过,不像有些邻居,比如我妈妈也是很厉害的。她教育她的两个小孩时就算要发火,也不会大声骂,只会语气严肃地讲。所以我现在做冥想的时候,有一个叫「信任」的环节,让我们想一个善良的、信得过的人,这时候她的形象都会浮现在我眼前。我至今还会这样做,因为小时候她关心我们很多。成天看着她围着围兜洗衣服,外婆吃完早饭之后就开始洗了。天气热的时候还好,天一冷,我看她的手都冻红了。 ■ 图 / 阿牛的妻子、儿子、妈妈,还有妈妈「脱不掉」的围裙

■ 图 / 阿牛的妻子、儿子、妈妈,还有妈妈「脱不掉」的围裙

我妈妈是家庭妇女,我很小的时候她就在洗衣服。我们家附近有一个铁路四工段的职工宿舍,里面住的铁路工程师都是男的,我家门口是他们上班的必经之路。一开始有两个铁路职工看我妈妈没事做,就跟她商量说帮他们洗衣服,洗条裤子一分钱,洗件衣服两分钱,一张被子五分钱……

我妈妈洗衣服很讲究,洗之前会把衣服的每一个口袋都翻一遍,把里面的东西拿出来放好,灰也扒掉,洗完之后会把衣服都摊平,晾衣的竹竿从衣服的两只袖子间穿过,裤子也会一条腿穿在竹竿里,不会随随便便搭在那边,一定要晾在杆子中间,舒舒服服地晾好。随随便便地做,她是做不到的,叫她做她也不肯做的,所以她洗衣服总比别人慢,但她洗的衣服穿着更舒服,于是找她洗东西的人就越来越多。桌子的榫头都洗松了,坏了五六张桌子。后来我懂事了,就给她做了一个水泥台子,这样就洗不坏了。那个时候对贫穷没有概念,只知道大家都苦,我家会更苦一点。

当时我们上学,哥哥穿过的鞋再给我穿,轮到我穿的时候鞋子已经破了,雨天还会漏水,就这么穿着到学校去。没有袜子,脚趾头冷冷的,夏天还好,冬天的话不得了,坐在教室里,多冷只有我自己知道,根本没心思听老师讲话。

从学校到我家,就算懒洋洋地走只要五六分钟,但一般住得比我远的同学都到家了,我还没到。因为从学校到家里要穿过一条马路,过马路的时候我很害怕,因为感觉头有点晕,总是要停下来确定没车子了再走过去,走一小段又要抱着树停一下,再走找到一棵树再抱一会儿。我现在知道了,那是低血糖,饿慌了。

六年级毕业后,阿牛因为不想再给家里增添负担 ,就不肯再上学了,借来了学费的阿牛妈妈找来了邻居家胡伯伯的儿子,也是弄堂里唯一个一个清华大学的学生来劝阿牛,阿牛还记得那一天,还是在那块三角地上,他硬着头皮拒绝了泉哥的劝说,从此就成为了一个游民,也就是当时大家口中的社会青年。

每天他都会和弄堂里其他的七八个社会青年朋友一起,去火车道上捡一些从火车上丢下来的垃圾变卖,去郊外捡一些菜叶回家,除此之外的时间都在家里帮妈妈做家务、洗衣服。

一般在早晨四五点钟,她是一定会起床的,如果当天要洗的衣服比较多,那凌晨两三点就会起来,在门口把桌子搭起来,开始刷衣服。

我们胡同里有三口井,大家都特别爱护,用的最多的是陆家河头的那口井,因为它被保护得最好,最干净,水质也是最好的。我还记得冬天的时候,这个井口会冒烟,其实是内冷外热产生的水蒸气。

我们家离不开这口井,全靠它生活。每天要把菜和米拿到井边去洗,很多人夏天的时候还会把西瓜浸在井水里,捞出来之后冰凉冰凉的。但是我家从来没有去浸过,因为那个时候我家里没有过西瓜,没有尝过那个味道,但后来我在其他地方尝到过,确实是很凉的。

这口井的井水特别好,我妈妈不肯用这口井的井水洗衣服,她说这井水是要吃的,她很爱护。我在家的时候,妈妈都牵着我,让我拎着她要洗的衣服,跟她到城外的城河里面去洗,通常都有满满的两篮,都是比较大的篮子。我当时比较贪玩,被叫去的时候心里很憋屈,感觉不自由,但还是跟在妈妈身后,一步一步走到城河边去洗,看她一件一件地洗,又用棒槌敲打衣服,再把大的被单棉被甩出去再拉回来,摊在石头上刷。而且我妈妈不洗到衣服里拧出来的水很清了,她是不肯停的。如果她洗到厚衣服或被子,都会喊我搭把手跟她一起拧。我站在旁边看河里的鱼及其他水生动植物,感觉很稀奇。

等她两篮子的衣服都洗好了,我们一起拎回家,我帮她一件一件晾起来,再把篮子给放好之后,我才能开始自由活动。人们常说童年是幸福的,实际上我的童年没有一丁点幸福,要说有,也是我自己制造出来的。

我家旁边是原来的水仙弄 6 号,自从我懂事以后,就没见过他们的下一代,后来他们两个人老了,房子也随着时间的流逝被拆除了,这里就成为了一块空地,我就利用这个空间,用石头把这块空地的四面都给垒起来,在里面种菜、种草、种花,还养了一棵小的桃树。牵牛花是每年必种的,这是我二哥比较喜欢的,他还喜欢「怕痒花」,也就是含羞草。牵牛花会沿着节节高攀上去,季节到了,每天早晨都能够开出红颜色、绿颜色的花,像蜡烛一样,很好看的。太阳出来之前,花瓣都张得很大,直到现在我都很喜欢。我还在里面还种了南瓜,尤其是南瓜花开的早晨,花瓣会张得特别有劲,结出南瓜的时候,过路的人都会指指点点,说:「这里有个南瓜,那里有个南瓜。」

我家里有一架梯子,我经常拿着这架梯子爬到房顶,在上面走来走去。站在高处的时候,心里会很舒服。我平时空余下来的时间,不是做一些小木工,就是到小花园里面去拨弄花花草草,从我家后门走到小花园,在里头常常一待就是大半天。有时候下雨,我看着雨滴落在自己的裤腿、袖口上,并不在意,再看它们落在树叶、菜叶上,最后落进泥地里。有时也会看见蚯蚓、香烟虫之类的小虫在地上爬,我会一直蹲着,默默地看它们爬过,不到衣服湿透是不会站起来的。这时候,时间会过得特别快,因为每一秒都是新鲜的、不一样的。陆家河头附近的小孩子有时也会来我的小花园玩,我会把自己做的小门打开,让他们进来到处看看这个花,看看那个花。阿芳当时被她家里人叫作「坦克」,但她也会来我的花园里栽花,偶尔再过来看她的花。我第一次认识花,就是在他们家的围墙边认识的,都是他妈妈告诉我的。会问她妈妈「这是什么花?」她说「这些花不能摘也不能吃,否则会流鼻血的。」但我还是偷偷摘,也不会摘很多,就一朵,纯是好奇,想看看它到底是什么样的,因为我们家里没有花。

虽然孩子王阿芳比阿牛小 5 岁,并不是同龄的玩伴,但她也会像很多小朋友一样经常去阿牛家里转转。在她的印象中,阿牛家虽然比较贫苦,但家里永远是一尘不染,整整齐齐,常年都开着门,欢迎所有到来的小客人。和阿牛相比,阿芳的家一直都还比较宽裕,在互助会每个月只能凑出 20 元帮助阿牛家改建瓦房的时候,阿芳的爸爸一个月就已经可以领到 93 块 5 的工资了,但也就是在阿牛变成社会青年这一年,阿芳家里迎来了一场意外,让她家也开始和弄堂里的很多人家一样,要通过做火柴盒补贴家用。

我妈妈生了我们七个孩子,我下面有个男孩,但他五岁的时候就死了,他走的时候我才七岁,但我有印象。

我妈妈那时候在罐头食品厂上班,罐头都是要用来出口的,做一个橘子罐头,必须要用好的、甜的、新鲜的橘子,但运进来的一筐筐橘子中肯定有不大好的橘子,就会把它们挑出来不要了,都扔掉了。

职工可以去购买这些残次品,毕竟有的橘子虽然破损了,但是还能吃。我妈妈就买了一些破损的橘子,弟弟不懂,就觉得好吃,吃了之后就食物中毒了。那个夏天,家里冰冷的床上躺着一个小男孩,我不知道发生了什么,从外面玩完回家之后,就看到我妈妈撕心裂肺地哭,我问他怎么了?然后也无名地哭了。弟弟死了以后,我妈妈像疯了一样,看到年纪差不多的男孩经过铁路道口,她就会抱着人家说:「华华,华华,你怎么就走了?你到哪里去了?」她好几次都哭到晕倒,我姑姑掐她的人中,又把她给救活了。过了几年,她又生了一个小儿子,小儿子生病的时候,我妈妈不让他去医院,因为大儿子就是在医院里死的,她心里对医院有抵触,一步都不敢走近。为了这个儿子,她就辞职回家照顾我们了,但没几年,她又觉得工作还是很重要的,就先去做了临时装卸工。一个女人家做装卸工,成天背着扛着各种重物,后来去做汽车修理工,期间生了一个弟弟,弟弟身体不好,家里为了给他看病,经济越来越不宽裕了。一号墙门有一个人我们叫她「云化姨娘」,她的户口在火柴厂,有她的资格,才可以去领火柴盒做,像我们自己是没有资格做的。

后来我妈妈就说,人家都在做火柴盒嘛,让我们也去做。除了上学的时候,每个寒暑假都要做。大姐、二姐、三姐,还有我,每天要做 5000 个火柴盒。

二姐她很勤劳,虽然当时只有十一二岁,但她每天早上 6:00 就起来做火柴盒了。火柴盒由一个套子和一个盒子构成,其中有一个条子,是用薄薄的片卷起来做成的,卷的时候要用浆糊刷一次,我们管这叫「刷条子」。二姐就把条子这么一刷,捏牢,就算后面没有人接活,条子多得堆成了山,她也继续做。直到大家陆陆续续都起来了,作为四姐妹中年龄最小的孩子,我赖皮不起床,我妈妈就会拿鸡毛掸子打我。后来想了个办法,就变成她们三个合伙做 4000 个,我一个人做 1000 个。因为我是孩子王,朋友很多,像超光他们那一排,他们都会过来帮我做,基本上到了中午,我就能把 1000 个全都做完。而我的姐姐们都要做到下午四五点钟,做好之后我们就一起出去玩。

我从八九岁就开始做火柴盒了,今天宣布放暑假,明天就要开始做,两个月的暑假,就都是在糊火柴盒。直到我上了初一,我家才不做了,因为我大姐二姐到农村去了,我三姐读高中了,家里只有我一个人,之后不再做了。

阿芳的二姐 16 岁就下乡了,走的那天阿芳的妈妈哭了很久。1968 年前后开始的知青下乡,把很多孩子都送到了农村去。居委会主任陆美珍的新任务就是陪同街道的领导来做各家孩子下乡的工作,当时还在家里做社会青年的阿牛每次听到动静都会立马躲起来。

每天中午,陆美珍都会带着街道更高一级的领导经过我家门口那条路。有时我在家里看到、听到他们要过来,就会把家门给堵上,她就会跟领导说这家现在家里没人,然后他们就会转移到下一家去。我妈妈虽然没有跟我讲过,但是我自己能感受到,我们家任何一件稍微大点的事情,都有陆美珍的影子,她只要知道了,哪怕只是问一问,人也都要过来。如果在她的能力范围之内,她肯定会插手。1965 年的一天,她就到我家门口,看到我在家,说「阿牛你在啊?你明天到红楼报到去。」那时候的红楼很有名气,因为是省内的招待所,面积也比较大,还靠近澄江火车站。当时的人跟现在的人不一样,我当时的第一反应不是激动,而是开心,因为如果我能有一份工作,就能减轻妈妈的负担,家里也能好过一点。第二天,我穿了一身稀稀拉拉的衣服,就上红楼报道去了。到的时候,我看见了另外两个男孩,他们个子都比我高,年纪也比我大一两岁,我发现他们虽然也都住在附近,但住得都比我远。以前是这样的,一个部门的人之间有隶属关系,要几个人,就在城镇派出所里面发几个指标,我们这个地区就上了我一个。我就会想这个名额为什么能落到我的头上?她还有那么多亲戚,那么多年纪和我一样的人都在,为什么不给他们?如果当时这个名额给了她别的亲戚,我可能就没今天了,我以后的日子也不会这么好过。就这样,阿牛没有去下乡,而且有了工作,但是文化大革命动乱爆发的影响,就像火车每次开过都要扬起的煤灰落进了弄堂,也影响了更多的人。

胡先生的儿子泉哥把胡先生当年亲手建造的、曾经让阿牛一家躲避了台风的房子,都一并上交给了国家;超光隔壁的人家也从某一天起一直紧闭着房门,只从后门出入。但也在这期间,弄堂里回来了一个人,他就是在 1954 年镇压反革命中被带走的蒋树敏。

我小的时候他就在监狱里,我也不知道他是个什么人,我们只知道他当年是因为反革命进去的。回来以后谁都不认识这个人,只说是某某人的爸爸,后来又说他是线性反革命了。

当时的这种「地富反坏右」,都是由居委会管制的。要求他每天必须到居委会主任家,早请示晚汇报,随时接受批斗。

我看他进进出出从来不说一句话,永远低着个头,小心翼翼的样子,别人跟他说话,他也不敢应,不敢跟别人聊天。按规矩我们应该叫他蒋伯伯,但实际上,我们可以肆无忌惮地叫他「蒋树敏」、「蒋老头」,都可以这么叫。还有一个白发苍苍的老太太,我们叫她「白头娘娘」,我们认识她的时候,她已经白发苍苍了。我觉得她其实是个很热心的人,因为她们家就住在井旁边,我们要去井边洗菜、淘米或者洗衣服的时候,要吊井里的水,我们吊水的绳子和桶不是很好,但她有一根很好的绳,水桶也很好,只要一放下去,上来肯定是满满的一桶水。她还有一根捞水桶的钩子,是我们都没有的、长长的竹竿,顶上绑着一个钩子,我们的水桶常常会掉在井里,我们自己没法捞,就会求助于白头娘娘,让她帮我们捞一下。她每次都会数落我们,但也每次都会拿着带钩的竹竿帮我们把水桶捞上来。现在想来,她那时候是得了「帕金森」,所以每天都在不断地摇头,说话的时候也会摇头,吃饭的时候也会摇头。文化大革命的时候,我们也不知道她是什么身份,有一天,「啪」的一群红卫兵把她从家里揪出来了,把她的手反绑,头按下,四五个人按着她的头,给她拉出去了。我们不知道是怎么回事,文化大革命是 1966 年,我是 1955 年生的,当时最多只有十二三岁,就很惊讶到底发生了什么,不知道她是什么身份,为什么这样弄她。后来听说他们说她是「坏分子」,属于「地富反坏右」中的一类。他们把她绑到居委会主任家,他家堂前放着一个毛主席像,她有的时候站在条凳上,有的时候站在地上,因为她一直摇头,红卫兵他们就认为这是对无产阶级专政的不服,一巴掌打在她身上,说你「还不服?赶紧服!」

有些好心的邻居实在看不下去了,说她不是不服,而是她没法控制摇头,红卫兵不管了,真没有人性,把她的头摁在条凳下面,整个人呈 90 度,还把她反绑着,既反绑她又把她拉着,要不是这种姿势下,老早人就掉下去了,哪还平衡得了?每斗一个资本家,比如她隔壁住的一个当时的温度表厂的厂长,还不是书记,那时候只要有一个人被拉来批斗了,这附近一片地方的所有「地富反坏右」都要陪斗,包括蒋超成的爸爸,然后再把白头老太太拉出来陪斗,反反复复。白头老太太她其实受不了苦,你说一个老年人,她当时已经有七十多岁了,比我姑姑还大一点,你说她痛不痛?其实她受不了这样的痛苦。在某一天的深夜,她就跳井了。跳的是就她家门口的这口井。那时人们都睡得早,反正肯定已经是后半夜了,她儿子跑过来敲我姑姑家的门,我们就住在隔壁,只隔着木板,就听到他在喊救命,「救命啊,救命啊,我妈妈跳井了,救救我妈妈!」声嘶力竭,这个人当时乎已经到了极限了,一直在猛力敲打着门。我想,这个人已经到了极限了。我们在阁楼上听到他求救,全部都从楼梯上爬下来了,大门打开了,我妈妈也出来了,姑姑也出来了,我们这地方不大,就是一个围合,左邻右舍全部起来了。只要是邻里,不管你是反革命也好,坏分子也罢,你就是一个人,我们无论如何都要把你给救上来,真的是齐心协力。这时候最勇敢的人,就是朱俐娟的小伯伯陆友生,他在腰上系了个麻绳,整个人倒投进井里捞人,我大伯还有其他几个男人,包括我妈妈也像个男人一样,大家把绳子在腰上啪啪缠牢,中间一起拉,毕竟要救起一个人,还是需要很大力量的。

还有几个人把手伸到井里去,但凡有一个可以着手的地方,大家都拼命地拉,就这样最后把人给救上来了。

跳井的时候她或许因为心里害怕,所以不是头朝下跳下去的,是脚朝下。这个井上宽下窄,她人很胖,身子被卡住了,所以救出来的时候,人并没有呛到水。

我印象很深,把她救出来之后,我们小孩子是都在哭的,她也哭了。但没有人责备她,这是让我觉得最温暖的地方,没有人说「你怎么会做这种事情?」真的没有。如果那时候有人责备她了,我想她会二次跳井的,没有人责备她,就只是说:「好的好的,你不能跳的哈,现在活着就好,活下去……」

倒挂下井救人的陆家河头 3 号朱友生常年都是划竹排维生的,背很驼,也正因为他的驼背,这个救人的故事被弄堂里的人们赋予了一个形象的名字——猴子捞月亮。

但这口弄堂里曾经最受欢迎的水井,也再没有人去淘米洗菜了。大家说不清楚为什么,却都觉得自那之后,这口井里的水再也没有以前干净了

1968 年,阿牛应征入伍离开了弄堂,1974 年从部队回来又转业回到了红楼;

1976 年,唐山大地震,两天后消息传到杭州,大家都不敢再睡在屋内,很长一段时间内,夜晚的巷子里总是睡满了人;1977 年,超光高考没有成功,同年12 月下乡到杭州余杭县插队落户;那一年,23 岁的阿芳也出嫁了,成了同辈里第一个结婚离开弄堂的女孩。办酒那天,阿芳在弄堂里摆了十桌,八桌都是摆在邻居们的家里,大伙一起凑碗筷,一起吃喜酒。1978 年之后,工作成家的年轻一辈陆续离开了弄堂,只留下父母一辈在老房子里继续生活,之后的老弄堂慢慢有了自来水,甚至有了洗衣机。1981 年,蒋树敏被平反了,结束了二十多年低头活着的生活。他的大儿子蒋筑英当时已经成为了国内有名的光学家,在光学领域为国家做出了突出的贡献。也因为蒋筑英的缘故,有很多记者纷纷来到了陆家河头水仙弄。

■ 图 / 当年报纸上刊登有关于蒋筑英的事迹蒋筑英的事迹出名了之后,就有记者想来采访他。今天光明日报来的时候正好不下雨,明天人民日报来的时候正好又下大雨,再一天浙江日报来的时候已经下过两场雨了,过几天再有人来,雨可能都已经下了五六天了。

■ 图 / 当年报纸上刊登有关于蒋筑英的事迹蒋筑英的事迹出名了之后,就有记者想来采访他。今天光明日报来的时候正好不下雨,明天人民日报来的时候正好又下大雨,再一天浙江日报来的时候已经下过两场雨了,过几天再有人来,雨可能都已经下了五六天了。

很多记者碰到过,他们没办法,就只能进屋等水退下去,没有雨鞋,鞋子也湿了,裤子也湿了,路上都可以划船了,真的是这样。

他们也会借逗留的机会采访我姑姑,问她作为居委会主任,对蒋筑英的事迹有什么看法?

因为我姑姑是很为大家着想的一个人,她就说先进事迹固然是存在的,但蒋家也有困难,蒋筑英的爸爸也就是蒋树敏一直没有地方住,只能住在他儿子的房间里面。我姑姑就帮他们反映了这件事。

后来,政府把之前收走的蒋家九号的其中一间又还给他们了,还全部重新粉刷了一遍,蒋筑英的爸爸就有自己的屋了,跟他儿子的屋一模一样,南北通透,老头因此有了自己的家。

自从蒋筑英的事迹出来了以后,蒋树敏整个人都变得开朗了,还会教我们说英语和日语。他跟我的小姐姐关系很好,我小姐姐的第一句日语就是蒋树敏教的。

后来,政府牵头给我们装了两个水泵,从此以后,陆家河头的水就再没没过我们家了。

在这之前没有人会想到,陆家河头水仙弄几十年里一下大雨就被淹的问题,最后竟通过这样的机缘被暂时解决了。也正因为这些报道,1987 年,弄堂里的老邻居们接到了陆家河头水仙弄因为地处低洼,将要被优先拆迁改造的通知。阿牛立即赶回了弄堂,还是在那块三角地上,参加了当时的动员大会。

当时是房管局的人召开、居委会主任陆美珍主持了拆迁动员大会。按照政策,谁搬得早,谁先分配房子,自己挑,按照户口本的人数分配面积,每人 6 平米。我对这个拆迁政策是比较抵触的。因为当时两个姐姐都随着出嫁迁出了户口,哥哥成家之后也把户口迁到厂里去了,当时我爸爸也已经过世了,我家户口本上只有我妈妈一个人。

我家房子比较大,地面已经像正常的水泥地一样了。如果拆迁之后按照户口本上的人数分配面积,我们家的面积就不可能有老房子这么大了,于是我当时就准备当钉子户。

我把我的想法讲给我妈妈听了以后,她虽然没有反对,但她劝我听居民区的,听大家的,拆掉算了。最终的协议是我去签的,分到的房子有 41 平。其实如果只有我妈妈一个人的户口,是没有这么大的房子好分的,我想这肯定是有人关照过的。老房子拆掉以后,她先搬过来和我一起住了,在奎巷。但后来她又搬回了原拆原建的房子里,对老年人来说,还是留在原地比较好,四周有老邻居,人比较有归属感,再孤独的时候,看到这是我的老土地,这是我的东西,人也会好受一点。阿牛的妈妈和多半的老一辈一样,选择了原拆原建的房子。

直到 1990 年,弄堂重建完毕,阿牛妈妈一个人回到了老地方生活,也在那度过了生命中最后的几年时光。

每个春节,我都要从很远的地方骑自行车到妈妈这里来吃年夜饭,帮她买菜、搬煤气、帮妈妈烧菜、摆好餐具,吃完之后我们再带着孩子回去,到家有十几里路,回去的路上,鞭炮砰砰在放,我们就穿过鞭炮声回到家里去,回家还有十几里路呢,每年都是这样。

拆迁改造过后,大家彼此间的消息越来越少了,每个离开弄堂的人都走进了更大更远的群体里。直到 2016 年,把大家再次召集在一起的,是阿芳建的一个微信群。

那些老邻居有个群,经常会在群里聊过去的事情,每年还会组织一次聚会。

有一年,我妈妈给我打电话,我正好在宁波出差。她说老邻居过两天要在杭州的城隍山上聚会,我问她「你怎么去,腿脚又不方便。」她说有一个 50 多岁的老邻居说要背她上去,我觉得这样很困难,而且很麻烦人家,我就跟她说「我下次再陪你去,下次一定陪你去」

然后就没有下次了,我妈妈 2019 年就去世了。

2023 年 7 月,杭州亚运会,阿牛在群里说,他又去了老弄堂原来的位置,发现那里还有一块仅剩的牌子,他担心因为亚运会的缘故被拆掉了去,隔天他一早带了榔头凿子想去取下来,结果仔细一看发现这个门排号还在用,上面写着水仙弄 38 号。

阿牛家原拆原建的那套房子,从 1995 年母亲去世之后,已经空了二十多年。那不再是当年木头瓦片修修补补的住处,而是变成了一份资产,弟弟也一直劝他,早点把那套房子卖了。

陆家河头水仙弄边上有一个望江门道口,是南北铁路交通的要道,这边交叉的是从望江门到城外最近的公路道。每当火车来的时候,两边的栏杆就会降下来,不让行人通过。城里的人经常会经过铁道口过来买菜,我们陆家河头水仙弄的居民也会过去铁道买,但那里每年都会死人。

那时候我只有七八岁,只要听到火车一个长鸣笛,又听到咕咚咕咚的声音,就知道一定是有人死了或伤了,跑过去一看,果真都是如此。

我印象中,为了防止行人钻来钻去,引发安全事故,政府尝试过在栏杆上面装刺,涂黄油,但只在短时间内有效,时间一长,还是会恢复混乱。

因为老百姓不听指挥,两边的栏杆降下来以后,还是会有人想尽办法钻过去,拦都拦不住。

■ 图 / 1993年望江门铁道口新闻影像

■ 图 / 1993年望江门铁道口新闻影像70 年代的时候,我亲眼见到一个女同志,据他们说是一个棉纺厂的女工,从城外过来城里,当时也就 30 来岁,她推着自行车想穿过去,但是因为速度慢了,火车经过的时候,车头打到了她的自行车尾,她整个人就被卷进火车轮里去了。

我们去看的时候,现场全是血迹。她邻居也来了现场,说她早上的时候还在照顾小孩,下午可能是起床晚了,她上的是中班,怕上班迟到,就着急了一些。其实如果她再早五分钟出门,可能就没这事了。

弄堂边的这个望江门道口在 2001 年 7 月被拆除了,平交道口变成了铁路立交桥,如今再去那看,那里的铁路立交已经让来往的列车和行人都各行其道,再无交集,安全而有序。

着急向前奔跑的时间熨平了城市的褶皱,道口旁边,也再不见曾经那片低矮的屋群。大家都住进了高楼,不管白天还是黑夜,小区里都是一样的安静。

感谢这期节目的讲述者徐超光给 故事FM 投稿,本期节目的制作过程中,除了四位讲述者之外,弄堂里的很多老邻居们都为我们提供了珍贵的信息以及影像,在此我们也想对他们表示感谢,他们是胡军、金林、蒋健雄、陈有珍、王丽萍、树洞三叶草、阿明、朱俐萍、周时美等等,感谢你们,希望大家都可以在故事中再次相聚

01. Story FM Theme Dream version - 桑泉02.The awaited little - 彭寒06.Long Long Corridor - 彭寒版权声明:声音故事传媒出品内容,未经授权,不得复制和转载,否则将追究法律责任。苹果播客 | 网易云音乐 | 喜马拉雅 | 蜻蜓FM | 小宇宙QQ音乐 | 荔枝FM | 懒人听书 | 酷狗音乐 | 酷我音乐

■ 图 / 阿牛的妻子、儿子、妈妈,还有妈妈「脱不掉」的围裙