《山居续忆》:第三章:三叔祖礼耕先生 (五)

《山居续忆》

第三章

三叔祖礼耕先生

徐家祯

(五)

从一生的事业来说,我的三叔祖礼耕先生在四九年之前达到了顶峰。那 时,由于两位叔祖父的努力,在祖传产业的底子上,发展到绍兴、诸暨、杭州、 嘉兴、上海都有工厂、企业、房产、地产等等。但是,在政治地位上,礼耕先 生在四九年之后倒反达到过一个高峰。可惜,不久就峰回路转,一个跟斗栽到 谷底。不过,只要对中国近代政治有所了解的人,对此都能预料,并不出人意 外。

以前,有人曾把历次政治运动比作“割草”,也就是说,由高到低,一批 批、一层层割下来。今天没有被割到的草,不等于明天也不割;所以,今天“整” 不到的人,不等于明天也不“整”。

四九年,新政府刚成立,地主和地痞、流氓是要割的草,而资本家则暂 时还未挨到。所以,我们家各地的企事业并未被政府没收或征用,连上海大家 庭住着的大房子和杭州像“大观园”那么大的“榆园”都还保留着。但是,后来, 各种税收越来越多,而生产所需的原料和产品的销路及市场却越来越困难。我 们家庭要维持那么一个庞杂的大摊子越来越艰难,最后,只得让政府征用了杭 州“榆园”的绝大部分;以后,又卖掉了上海的大房子,将所得款项三家平分, 各自另买了一幢房子。不知是因为巧合还是有意,我们三家自立门户之后却又 同住在一条街上,二叔祖家离我家只有一、二百公尺的距离;而我们跟三叔祖 则就是紧邻,只有一墙之隔而已。这三幢房子比起以前大家庭合住的那幢来虽 然小得多,但在上海比起一般住房来还是大得可观,在整条街上都有点鹤立鸡 群的。难怪一九六六年“文革”开始时北京红卫兵来抄家说:“你们住着‘皇宫’, 明天来你们家开个展览!”幸亏他们只是说说算了,后来我们也就“扫地出门”。 否则,我们的房子里真正开起展览会来,我们一家四口成了展览会里的活展品, 日子倒确实会更难过。

我家以前与三叔祖住在一幢大房子中,后来又一墙之隔地住在相邻的两 幢大房子中十多年,这,我想是我们与三叔祖的关系更为密切的另一个原因。 那时候,虽然大家自立门户,但关系仍像一家一样。三叔祖一星期总要来我父 亲书房很多次,我父母当然也常过去闲谈或者送些家乡菜。我们四兄弟姐妹和 三叔祖的最末了四、五个孩子年龄相仿,虽然我们要叫他们叔叔、姑姑,但时 常一起玩耍,真可以说是“朝夕相处”。我们两家房子的第四层楼上是个大平台,两家的平台中只隔着一个一人高的隔墙。有时我们孩子懒得从大门外兜进去, 就从矮墙上翻过来、翻过去,当然万一失手从四楼摔下去,倒一定粉身碎骨的。 后来,两家院子中相隔的一道矮篱笆坏了,父亲索性请两位泥水匠筑了一堵矮 砖墙,上半段是砖砌的缕空花纹,还有一扇不装锁的门,于是,我们和三叔祖 家更成了一家,可随时来往。夏天的上海越晚越闷热,大家在院里乘凉,就打 开门互相串门。

每年一到曾祖父母和我祖父母的阴寿、忌日,三家几十人必定聚在一起 祭祖,然后吃饭,到时也必然邀请再远一些的亲戚、本家,有时一下子到了五、 六十人。那时房子大,也有人手烧、煮、收拾,大家乐意一年中有这样的借口 聚八、九次。我们采取的是轮值制,每年,由三房中的一房负责一年中的一切 祭祖活动,第二年再由另一房负责。每房三年轮到一次。到了春节早上,则必 定由我们全家先去三叔祖家拜年。再一起大队人马浩浩荡荡沿路走到二叔祖家 去拜年,然后再组成更大队的人马,浩浩荡荡开到我家来拜。这个礼节即使在 “文革”中都没有中断过,一直持续到现在。

五十年代初期,地主那批“草”割掉之后,就开始割起资本家那批更矮一 点的“草”来了。一开始是所谓的“五反运动”,资本家几乎无人过关。工人被挑 动起来斗资本家,逼得不少资本家不得不跳楼、卧轨,死路一条。三叔祖是我 家工厂、企业代表人,当然在“三反五反”中首当其冲,挨批斗、逼供讯,弄得 死去活来,不知他是怎么熬过去而没有自杀的。

幸好“三反五反”运动中没弄出大问题,运动一过,政府又对幸存者采取 “安抚政策”了,于是三叔祖仍然当他厂里的总经理。不久,又成了上海民主建 国会的常务委员、浙江省政治协商会的委员,政治上升到了“顶峰”。

一九五六年,政府又来了一个所谓的“工商业社会主义改造”运动,与农 村的“合作化运动”相配合。那时毛泽东已经开始“胜利冲昏头脑”,以为这样搞 下去可以一步跨入共产主义了。那时正是他的“黄金时代”,真是要风得风、要 雨得雨,一声号令,全国闻风而动,谁敢不听?于是,半个月、十天之中,全 上海大小工厂、商店全部成了“公私合营”,我家在各地的工厂、企业也无不如 此。公方经理进驻之后,掌握了行政大权,二叔祖、三叔祖一生辛苦经营的事 业实际上归了国家。不过,那时至少政治上尚高人一等,在工厂中仍是“私方经 理”,起顾问作用,再加每月享有高工资,每季度有巨额“定息”可领取,生活上 丝毫不受影响。但是,好景不长,政治的镰刀又要割下来了。三叔祖的这次厄 运首先得从他的苏联之游说起。

一九五六年底去苏联旅行摄于莫斯科

(左起第一人为徐礼耕,第三及第四人为我八姑母徐宣寿和八姑父沈祖樾, 第五人为亲家沈瑞洲)

五六年年底前后,上海工商界组织了一次“工商业工作者自费旅游苏联”。 那时,中苏尚在蜜月之中。苏联是中国的“老大哥”,“苏联的今天就是中国的明 天”是当时宣传的一句口号。组织资本家去看看自己的“明天”如何当然应该。首 批赴苏联旅行团只有三、四十人,都是上海资本家头面人物,我三叔祖夫妇和 他的大女儿夫妇(注 1)都在其中。在苏联畅游一个月之后,回到国内成了去天 竺取经回来的“唐僧”,被到处请去作报告,介绍苏联见闻。

三叔祖生性喜乐,讲话幽默,爱开玩笑,即使在十分难堪的时刻仍能说 几句笑话。在二十年代初期,国共两党第一次合作时,杭州是军阀孙传芳(注 2) 的地盘。北伐节节胜利,孙军面临崩溃,形势十分紧张。那时礼耕先生才二十 出头,已是杭州工商界头面人物。一次军阀政府召集工商界人士座谈,实际上 大概是逼迫大家捐款。大家面对这样的局面都无法强作笑容,又不便一哄而散, 于是出现冷场局面,十分狼狈。忽然,礼耕先生站起来说:“欲知后事如何,且听下回分解”。于是,大家趁机在哄笑声中解散。事后,参加会议的老前辈们说, 没有我三叔祖的这句玩笑,不知会议会如何收场呢。

如果说二十年代三叔祖的玩笑话打开了一个僵局,那么五十年代他开的 玩笑却使自己陷入了一个僵局。

三叔祖去苏联时正值隆冬,他带了皮帽、皮大衣、高统皮靴去苏联。不 想,苏联室内暖气很足,室温甚高。到了室内,身上热了尚可脱大衣、脚上热 了可不能脱皮靴。于是,他回国后作报告时开玩笑地说:苏联别的都好,只有 “热脚难过”。而上海方言发音“热脚难过”正与上海话的“日脚(“日子”)难过”谐 音,于是,当不久“反右斗争”开始时正好作为说苏联人民“日子难过”的反动言 论,揪住不放,狠狠批判。

“反右”运动之中,要将谁套上一顶“右派”帽子是莫须有任何确凿根据或 罪状的。三叔祖因有企业在杭州,当然常因事务去杭州,也常与杭州各行业的 资本家有业务上或私人间的聚会。但在那时这些聚会都加油加酱成了“秘密黑 会”。记得五七年上海《解放日报》还登出过“徐礼耕放火到杭州,湖心亭秘密 串连”的头版大标题。

不久,三叔祖正式套上“右派帽子”,革职降薪,月薪从五百多降到五十 多元。不但政协委员、民建常委开除,还讲他是混进去的。再不久,要他扛起 锄头去上海西郊挖长风公园的碧罗湖。那时,我们再也听不见三叔祖爽朗的笑 声了。原来他红得发亮的脸变得黑里带灰。好在这样过了三、四年,“安抚政策” 又一次降临,三叔祖的“右派”帽子摘掉了,不过其他政治待遇却从此没有再恢 复过。

虽说“反右”是对三叔祖的沉重一击,但与九年后的“文化大革命”相比, 实在只能算“小巫”而已。因为那时至少没有触动他的主要经济来源——“定息” 及其他财产;而“文革”时,不但礼耕先生,而且大家也都一败涂地了。

注 1: 三叔祖的大女儿名徐萱寿,是我的八姑母。上海沪江大学毕业,嫁给沈瑞洲之子沈祖棫 先生。沈瑞洲经营桐油事业,曾有中国“桐油大王”之称,是当时上海最大的工商家之一。 四九年后,任上海市人代会人民代表。“文革”初期被“红卫兵”批斗,因得不到及时治疗而 去世。“文革”后,沈祖棫先生曾任上海工商联副会长、政协常委、中华全国工商联执行 委员等职。1956 年底,上海曾组织由工商界头面人物及知识份子组成的代表团访问苏联, 其中包括我三叔祖礼耕先生、亲家沈瑞洲先生和我八姑父沈祖棫夫妇四人。

注 2: 孙传芳(1885-1935),字馨远,山东泰安人,直系军阀首领。曾任浙、闽、苏、皖、赣 五省联军总司令,号称“东南王”,成为直系后期最具实 力的军阀。1931 年九一八事变 后,孙传芳隐居天津,看破红尘,皈依佛门。1935 年 11 月 13 日,施剑翘为父报仇,将 孙传芳刺杀身亡。

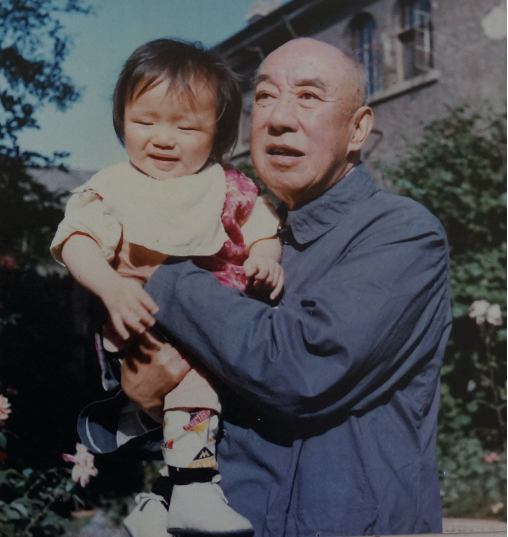

三叔祖与我侄子徐一安在上海江苏路安定坊弄堂内 (摄于 1980 年)