《我的书法因缘 之八》

和北京相比,上海距离我的内心更近些。也许是因为自己是南方人的地缘连系吧。当时在北京,总觉得最有权威的人是公交车上的女售票员和商店的女售货员。而今这些职业女性的骄傲任性指数应该远不如春季的沙尘和冬季的雾霾了。上海的女售货员会同样地在心底指认你是外地人,但也会在推销货物时陪上笑脸。以一种无痛手术操作将你和钱分割开来。1991年八月底上海的一场大雨淹没了许多街道弄堂和交大的徐家汇本部。那时杨浦和黄浦大桥都还没建成吧。

上海的书家自然和北京的书家也不太一样。其中最有代表性的是胡问遂书家了。也许我不想承认,但知道除了柳体,从小对我书写方式潜移默化影响最大的就是胡问遂。稍微留心一些,你会知道著名的上海第一百货大楼的字号是胡问遂写的。胡问遂师承沈尹默。沈尹默同于右任一样出长在陕西,是五四以来的一代新文人。曾做过北平大学的校长,但常年在上海一带。沈尹默被认为是现代海派书法的再造始祖。但究其书法,赵孟頫的影子深重,并没有太独特的风格。

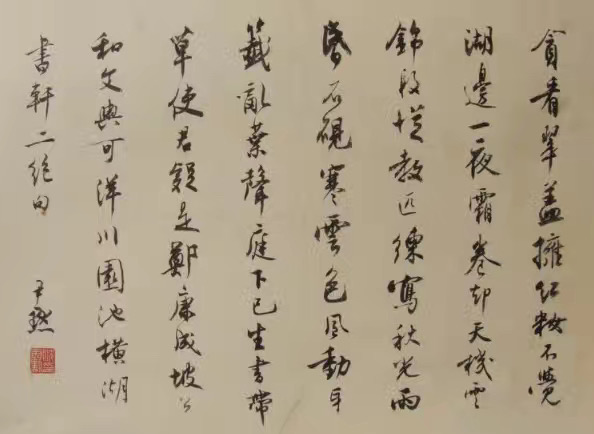

胡问遂跟从沈尹默时,已过而立之年了。所以我不知道胡问遂的书风几分天成,又有几分从沈氏而来。胡问遂最擅行楷。看他的书帖,运笔从容淡定,结字均衡端庄。几笔圆钩,尽显欧体的隽秀。看他的整幅书作,心里自然也是通达舒畅。而因为过于强调单字的工整,胡问遂的整体布局显得太过矜持而有些平淡。

真想有人问我孰是沪上第一书家,那样我就有机会认真地反问:难道不是周慧珺吗?周慧珺晚于胡问遂整整一辈,也是沈尹默弟子。早在北京上学时就知道周慧珺的书作,登载在文汇报上。而今能从交大研究生楼高处见到她题写的上海影城。夜间配上霓虹灯勾勒,格外耀眼。

为买笔墨砚纸,我去了一家文具店。记忆力中应该是在淮海路上。店内墙角挂着周慧珺的一幅字。当我注目片刻时,从身后的柜台里传来一句,“她的字写得老好的”。回头望见一个年近四十的店员。生意清淡,顾客稀少。男子显得寂寞无聊。他接着发挥,像是告诉我一个秘密,“那个天字写得就像在字一样”。我心里暗笑。草写的天字自然不再是它的楷体,但也不同于草写的在字。男店员继续说,“可惜啊,现在还是个老姑娘”。这倒是我不知道的。当时是九十年代初,周慧珺在男店员的一脸浅笑里已是年过五十的人了。

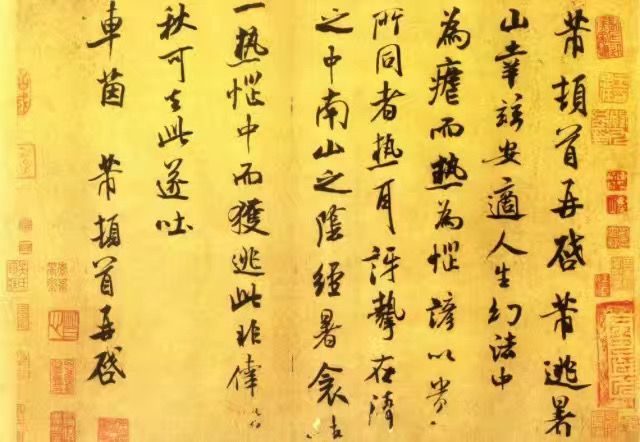

周慧珺的书作不难识认,但绝难模仿。周慧珺的书法功底深厚。研习米芾,颇得其书道的精妙。在她的书法里见得到米芾特征的左低右高的偏倚取势,欲右先左的笔法。而这些只是周慧珺书法形的描述。欣赏她的作品是书法意念上的全新体验,就像梵高的绘画一样。从无处起笔,化无形于有形,堪称出神入化,鬼斧神工。

我曾寻思周慧珺的书风恰与清代刘墉(刘罗锅)的有着鲜明的对比。周慧珺的结字内紧外展,收放自如。内蕴千钧之力,外是锋芒毕露。字体多是偏倚揖让乃至到偏执的地步。周慧珺书写认真,笔划不厌其繁。而反观刘墉书法,字体间架讲究宽松雍容,笔法平实从容。只要还能认得,刘墉会将笔划减到极致。刘墉书法体现的是一种悠闲中的童趣。而周慧珺书法更似一种痛苦中的挣扎。两人都用浓墨,刘墉偏温润,周慧珺偏枯老。布局上刘墉简洁明了,周慧珺讲究参差错落有致,在字与字的冲突和张力之中找到整体的平衡。她的作品里多是行楷行草字体混用。周慧珺多年受手足关节炎之累。她的书风有多少是她的人生体验和心境,不得而知。

--写于2017年5月21日 (图片来自网络)