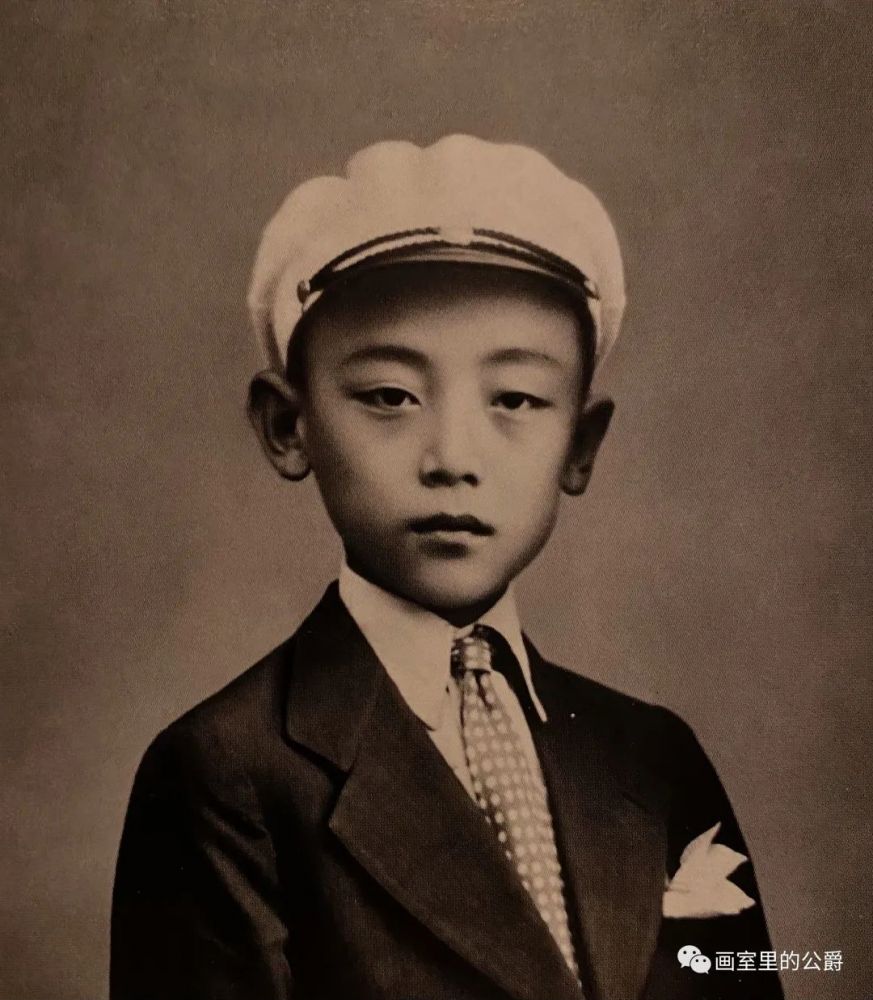

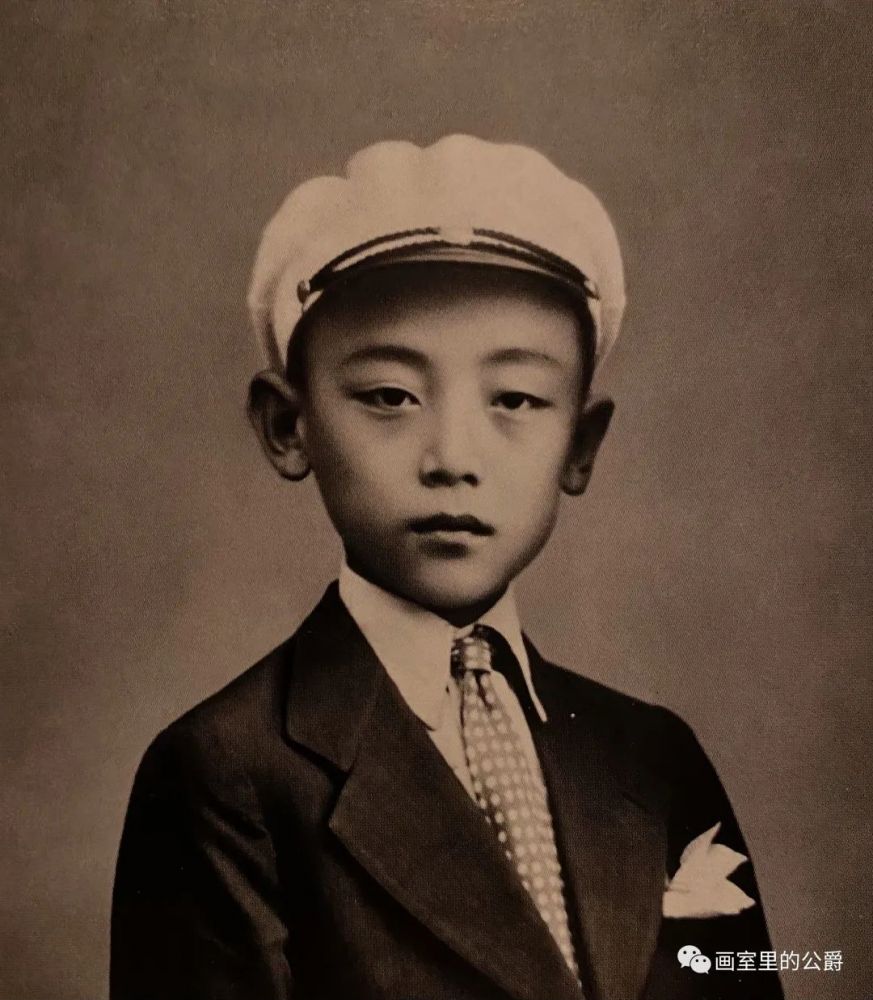

儿时的詹建俊先生

但凡手机里划到近年去世的老者,倘有图像,我总爱细看他们幼年的模样。那年月的黑白老照片,如今愈显珍稀。上世纪二零后生人,已届百岁,三零后,便是侯先生詹先生这一辈了。

诸位见过詹先生小时候的模样吗?戴顶小帽,翼翼矜矜,那份贵气,英气,没法子形容。

这就是民国时代的孩儿——若没猜错,顶多八岁吧,时在1939年——固然,詹先生想必是好人家的公子,小西装口袋还露个半截手绢。但不少民国老照片的贫家子弟也常见一股子英气,锐气,纯真而无猜。

为什么讣告非要配暮年遗像呢。这篇稿子弄成微信版,我要供上小小的詹建俊,请诸位好生看看!

1953年,在中央美术学院毕业照

如今五零后也都老了,念及寿数望九的师长,不免暗叹:啊,他们将要离开。话虽如此,咱们詹先生可得长长地活着——照东北话说,那是“必须地”——老美院群雄站开来,詹先生的身高超然领先,寿数也该最高吧,元旦听闻侯先生走了,我闪过一念:

所谓“驾鹤西归”,说别人,到底酸腐,詹先生这才叫如鹤如仙,一米九三地走远了,望之飘然。晋人的“轩轩霞举”,人群里找找,谁当得起呢,然而老美院果真有位轩轩霞举的詹建俊,晃过来,飘过去,大家没话说。

早些年时尚杂志就所谓“绅士”为题,采访我,我心想,如今世道谈什么绅士啊。问及具体的人,我便说美院有位詹先生,人称“詹大”。晚辈说詹大贵族范儿,我看他像个“公爵”,其实我哪见过公爵,可是詹先生虽从红色年代趟过来,老来仍是公子相,令我无端地想到这个词。

随便什么场合,詹先生往他47、48届同学堆里一站,单凭轩轩霞举,无疑高人一等,当然被奉为美院的符号。中国油画学会几位大佬排排坐,岂能缺个詹大,昨夜詹先生仙去了,那景象,虽不至落幕收梢,客气点说,就此失色了。

上学时,詹先生不是我们的当班老师——名义上,事实上,日后他成了各省油画参选大军的总教头——相信吗,职称评定废除十年,1978年,这帮大佬都不是教授。侯、林、靳三位要给研究生带课,这才由文化部临时委任副教授,几年后职称制度恢复,始得扶正。其时董希文先生早已身故,八十年代初,无可争议,第三工作室由詹先生领衔。

《大风歌》

以我旁观,詹先生任教的作风是“师生之交淡如水”,不论年龄大小,关系远近,级别高低,走到他跟前,他绝不冷淡,也绝不热络,岸然地看下来,颔首浅笑,握握手,总之,他的性格从不夸张,除了身高。

詹先生的师德、画风,会有第三工作室的历届精英作文评述,我与詹大相对的三个场景,至今记得,试着写写。

1977年头一回进美院拜见他,发现美院大佬个个没有画室,居处呢,是在黑黢黢筒子楼某一间,不到二十平米。詹先生家住在摆满厨炊的走廊尽头,隔墙便是厕所。这就是中央美院吗,那年月人人都穷,哪里都穷,我不诧怪,只在乎将要见那位一米九三的人。

其时我混在乡下,二十四岁,蓬头垢面,趋前叫声老师,说想看画,詹先生就从沿墙挤靠堆叠的画布里一幅幅抽出来,摆摆好,陪我默默看。画框子取出又放回,其实很烦,詹先生理所当然地做着,不要我帮忙。那夜说些什么,忘了,反正他不虚应,不教训,就像对个平辈。

师母王樯,舞蹈家,身姿笔挺,笑盈盈与我说上海话。詹大身边是她,瞧着很当然,天造地设这句话可能就是依照他俩说的。今师母年逾八十,照样笔挺,此刻替师母难过。

我们上学那会儿,大佬画画必须偷偷摸摸,总要等哪个班学生下乡去了,教室空出,这才混进去弄个十天半月。我和颂南景波走过,探头张望,詹大就哼哼道:来来来……于是从画架前站开,继续哼哼:“看哪儿不舒服,照直说。”

当侯先生说“你们可没给耽误啊”,实在说的是他们全体。林岗先生、杜键先生躲着画画,见我们闯来,也都让开身子,一脸诚恳:“哪儿有毛病,直接说。”现在呢,现在的孩子三年硕士班,见不到几回导师。

《狼牙山五壮士》,1959年 中国国家博物馆藏

下一个场景是我归来不久,有次给拉到油画学会的什么研讨会,我就口无遮拦,说油画不过是工具媒介,哪个国家会拿画种说事呢,最后弄成权力。隔座有位好汉当即反驳,熟朋友急着拉圆场:丹青啊,学会是民间性质呀,不是官方的。我想,纽约把我带坏了,一到北京就错位,而詹先生是油画学会的大门面,那天他坐在我近旁。

后来在本土江湖泡久了,我渐渐领教伟大的国情。大家明白的事,不可说破。我的愚钝,是很晚看清声誉之在中国,不是为了尊敬,而是给众人用。各省的油画草民何止万数,谁不想北京混个脸,若非詹先生站台,如何服人?而谁都似乎看透了詹先生是个不知营私的人,岂能由他闲着。至于他被推到台前再三申说“建构油画的中国精神”云云,在他一辈,完全出于真心。

六十年代,詹先生与靳先生是非党员名家,被组织上目为白专生。就我所知,终其生,詹大可说是美院同道中没有是非的人,亦且没有“政治”。美院红色年代的左派右派相持不下,久则两伤,中间有位轩轩霞举的詹大在,便是难得的平衡。以白专生的过去,他自然与偏“右”的老同学相近,譬如朱乃正,而据师母说,侯先生去世前几个月,还跟詹大电话里聊了好久。

改开后的岁月,他当然会被戴一堆高帽子,但他不做官。他的资望犹如身高,岂靠经营而来,故他坦然身兼虚职,除了场面上站台,底下不用权,不私授,不揽自己的党羽或跟班。君子之交淡如水,遇到不懂事的晚辈,譬如我,也就默然走开——这是我所记得的第二个场景。

再一个可就远了。1980年秋,我们开了毕业展,当天下午师生围坐着,江丰主持,开了座谈会。议及我那几枚西藏小画,便说起现实主义,遂叫我走到中间谈体会。那时两分钟发言我都语无伦次,只说,现实主义不敢当,也就是自然主义吧……时任党组书记的洪波,起身纠正,大意是说:我们对现实主义要有明确的态度,没有政治立场的自然主义,是不存在的,小陈啊,要保持清醒,等等等等。

会场气氛一时有点僵,我暗暗紧张,心想说错了话——那位洪波老师当过右派,其实是个直性子——这时,墙角忽然响起詹先生沙哑的哼哼,接着慢条斯理地说:

“今天接到通知,说是要讨论解放思想和艺术创作的问题,我看让年轻人多谈谈吧,听听他们怎么想。”

全场鼓掌。散会的纷乱中,景波走去和詹先生重重握手,只见詹大歪着脸嘿嘿一笑,像个没事人——现在回想那天,简直古代,没人知道后来会有八五运动,更不知当代艺术这个词……今天的九零后也许很奇怪:自然主义?何必紧张。可是四十二年前,詹先生朗声说道:

“让年轻人谈谈吧。”是的,那天我就是年轻人,等于当年的九零后。

前些天怀想侯先生,写着写着,忽而想,死神没收了他的屈辱,也许是件善事——据美院也曾挨整的老学生说,侯先生单独关押期间,仍然“左”——此刻写着詹先生(他和老侯几个月前还在通话呀),我不愿想到那位翼翼矜矜的小男孩,不再是活着的人。

这两周孙景波倍受打击。他与侯先生詹先生共事四十余年,往事旧情,存了太多。11日夜间得知詹大没了,我深宵睡不着,起身写他,翌日知会景波,他叫道:丹青啊,受不了啦,悲伤是要休息的,别再往悲伤里写!

那就写詹大的说笑吧。他的似笑非笑的笑,介于干咳与微喘之间,我喜欢听。

他的手常年微微抖,在博物馆叉开长腿拍名画——他比镜框的位置高——我瞧他双手直晃,顽强地对焦;他一说话,眼角脸颊也跟着颤巍巍抖,因此像是嘲讽的表情,嘲讽自己的抖;他的嗓音略略沙哑,好性感,带一口京腔的苍老与含混,要么显得郑重,要么也像在嘲讽——奇怪,落在别人是生理的缺憾,换了詹大,俱皆成了魅力,近年难得见他,见到了,就目不专睛看他气概堂堂地抖。

四十四年前入学的头一个冬季,我们在教室用煤油炉弄了晚宴,请来靳先生和詹先生。便是坐下,詹先生照样一米九三,好比巨尺折弯。那夜他乐呵呵说了一连串美院老头的滑稽掌故,此刻记得其中一个,总共两位主角:一位是高高的詹大本人,另一位,是出了名的矮老头张仃先生:

“有一回啊,詹大和张仃挤公车,没地儿坐,只能站着,詹大在前,张仃在后,一不留神,詹大放了个屁,赶紧说:张老,对不起,刚才没忍住!”

我们爆笑了,詹大不笑:颤巍巍的面颊似乎妨碍他笑,他于是满脸显得慢条斯理无所谓,正适合开玩笑:

“你知道张仃怎么说?”他终于咳嗽似地干笑了,举起超长的手指往肩后勾了勾:

“没事儿,噌的一下,头上过去了。”

这段子不知是别人的版权呢,还是詹大独创,我估计是别人的戏谈,所以詹先生叙述时,扮演第三者。另几个笑话其实我也记得,主角都是北平艺专詹、侯二位的老师尊。那是早已死去的北平艺专,不提也罢,今詹先生殁,前代的记忆真要没人再聊,没人记得了。

2023年元月12—14日