2023年6月13日,99岁艺术家“老顽童”黄永玉因病逝世。黄永玉生于1924年8月9日,有人称他为“一部活着的中国近代文化史”:沈从文是他表叔,聂绀弩给了他进入文学之门的钥匙,金庸被他称为“小查”,1980 年新中国第一枚生肖邮票“猴票”就出自他手……

去年年底兔年生肖票发行,是黄永玉最近一次进入公众的视野。他笔下的蓝兔子,有人说它不好看、不吉利、“地狱画风”,也不乏“大师就这水平,还不如幼儿园大班的小朋友画得好”这种评价。对于争议,他当时如此回应:“画个兔子邮票,对我来说是开心的事。这个兔子呢,大家都会画,也不是专门只有我一个人会画。画出来大家高兴,祝贺明年的新年而已。”

开心,不仅是他对画画的态度,也是他的人生观。这一生,百无禁忌,畅快活过。现实版的周伯通、最年轻的“90后“、天真、坦荡敢作敢为、玩世不恭、活得自由自在,这些都是用来形容他的。白岩松说:“我这辈子的目标,就是老了能成为像黄永玉一样好玩的老头”;

“黄永玉做梦遇到鬼,从来都是他追着鬼跑,吓得鬼到处躲。他的梦想是有一天把鬼捉住,挠他痒痒,看看鬼会不会笑”,《人物》写道。聊到自己的死亡时,他曾爽朗笑言:“我死了以后,我的骨灰不要了,跟那孤魂野鬼在一起,我自由得多。”黄永玉出生在湘西凤凰,父亲弹得一手好风琴,母亲喜欢舞蹈,大才子沈从文是他表叔。

后来家道中落,12岁那年,黄永玉离开故乡来到厦门集美学校读书。他不仅喜欢打架,还是出名的“黄逃学”。学习成绩糟糕,所以总是留级,以至于多年后的同学聚会,他一下子请来200多人。对此,黄永玉调侃说:“第一次留级还很痛苦,老留老留就无所谓了,结果不小心就留了5次。”抗战时期,集美学校是很大的一个学校,图书馆有六层楼,他基本上把图书馆的那些书从头到尾都翻了,图书馆中午关门常把他锁在里头。

14岁那年,黄永玉参加金华野夫、金逢孙二先生主持的中国东南木刻协会,成为年纪最小的会员,开始发表作品,慢慢地小有名气。16岁,他的木刻作品 《下场》就发表在 《大众木刻》月刊上,得到有生以来的第一笔稿费。在离开集美学校后,十五六岁的黄永玉当过瓷场小工、战地服务团团员、学校教员、剧团见习美术队员,流浪在福建、江西等地,靠绘画和木刻谋生,历尽了沧桑。 1948年作 娃娃

1948年作 娃娃

17 岁时,他流落到泉州,去到了开元寺,见玉兰花开得好看,上树乱摘一气。“后生,你下来,别摘花。”“老子高兴,要摘就摘。”“你已经来了两次了。”“老子还要来第三次。”树下与他对话的是弘一法师李叔同。弘一法师也不生气,为了保住玉兰花,干脆把他领进自己的禅房教他书法。 1952年作 阿诗玛插图

1952年作 阿诗玛插图

1956年作 阿诗玛在牢中

1956年作 阿诗玛在牢中

24岁那年,黄永玉到香港任 《大公报》临时美术编辑,与金庸、梁羽生成了同事。28 岁,小学文凭的他成为央美最年轻副教授;其代表作 《春潮》《阿诗玛》 轰动中国画坛。到了20世纪70年代,黄永玉已经成为国内最为知名的艺术家之一。

经常有人索画是艺术家最头疼的事,而黄永玉用一个启事就解決了:“画、书法一律以现金交易为准。遇到厚脸皮登门求画者,必带他到险峻乱木山上乱爬,使其累成扑子,口吐白沫说不成话,直至狼狈逃审,不见踪影。”19岁时黄永玉流浪到江西,在那里遇到了一生的挚爱张梅溪。张梅溪是将军的女儿,家境优渥,黄永玉在她必经的路上吹小号来吸引其注意,最终追到了姑娘。

在《雅人乐话》一书中,黄永玉在他的《音乐外行札记》中,有一段文字记录了他的这段爱情经历:“我年轻时节衣缩食,在福州仓前山百货店买了一把法国小号,逃难到哪里都带着,刻完了木刻就吹吹号,冀得自我士气鼓舞。那时,我刚刚认识第一个女朋友,远远地看到她走近,我就在楼上窗口吹号欢迎,女朋友的家人不许她跟我来往,说:‘你嫁给他,没饭吃的时候在街上讨饭,他吹号,你唱歌’。抗战最后的那几个月逃难,我把小号失落了。去年,我在九龙曾福琴行用了近万元重新买回一把,面对着我50年前的女朋友说:‘想听什么?’如今,嘴不行了,刚安装假牙,加上老迈的年龄,且没有按期练习,看起来要吹一首从头到尾的曲子,不会是三两天的事了”。 “猴票”的原型,曾陪伴他三年的小猴子伊喔

“猴票”的原型,曾陪伴他三年的小猴子伊喔

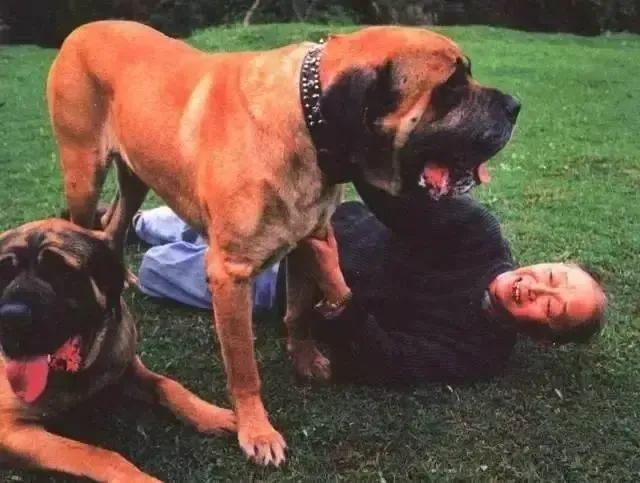

小猴子来抢眼镜

小猴子来抢眼镜

张梅溪心地仁慈,和黄永玉一起都爱小动物,从香港回到大陆,去中央美院教书时,他们带了一大堆小动物搬进美院的大杂院:猫、狗、猴子、火鸡、梅花鹿……

在混乱的岁月中,他们一家人住进一间光线差又狭小的房子,黄永玉就在墙上画了一个两米多宽的窗子,窗外有花草和阳光,顿时满屋生辉。他坚信,“世界不会一直这个样子”。“不妨勇敢地活下去,不必求熟习世故哲学,不必八面玲珑来取得成功,毫无顾忌地接受挫折,不用作得失考虑,也不必作无效果的自救。” 黄永玉和表叔沈从文

黄永玉和表叔沈从文

这是沈从文50岁的时候留下的经验,黄永玉后来的一切的人生抉择都践行着这个统一的规则。写作技巧、笔墨讲究,他并不是不知道规矩的存在,但是他不在乎,黄永玉的作品里,每一根线条都叫黄永玉,横七竖八地肆意活着,它们是一种新的规矩:我管它呢!

2004年12月至2005年3月,香港艺术馆举办黄永玉八十画展。有人问他,回首八十年,您对哪件作品最满意,他笑道:“哪一件都满意。就像母鸡下的蛋一样,你能说它对哪一个不满意?”又有人问:“与过去的作品比,这些展品有什么特点?”黄永玉说:“我讲不来。就像我前面说的,一只母鸡生了蛋,你问它第三只蛋比第一只好在哪里?它不会告诉你。但我和母鸡也不一样,母鸡下了蛋要大叫,我不叫。”

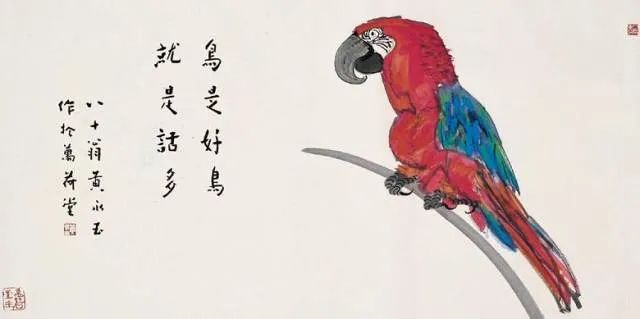

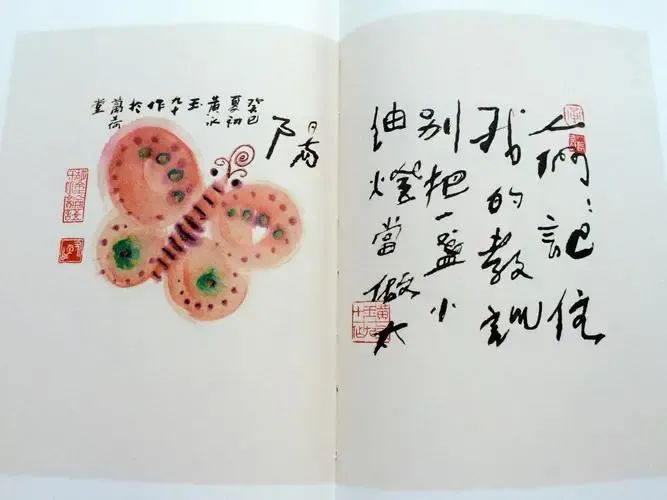

当有人一说到看不懂他的画,黄永玉总爱举这样一个例子——有人去问毕加索:“你的画我怎么看不懂啊?”毕加索问:“你听过鸟叫吗?”“听过。”“好听吗?”“好听。”“你能听懂吗?”道理就是这样。看黄永玉的画,确实不同于看一般的画。他画上那些智慧、幽默、富有哲思的跋语,有时长篇大论,有时短语小议,时而令人捧腹,时而让人沉思。

画蛾,“人们!记住我的教训,别把一蓋小小的油灯当作太阳。”

画一猫推着坐着老鼠的车,“也不想一想,牠为什么对你这么好?”;

而画“老鼠吹牛系列”,之一“我把老鼠夹子当健身器”;之二“我拿耗子药当早餐”;之三是老鼠指着挺着大肚子怀孕的猫,说“牠肚子是我搞大的”。

其中有些是直面现实的,如画身陷囹圄的父子,“虎父无犬子”;

画一穿风衣、感觉还很时尚的打手机的男人,“龙的第四个儿子好鸣好吼,现在街上常能看见”;

在“花果山水帘洞二万次代表大会”的横幅下,老猴王正在大叫“开会了!不要玩手机”,而其前面塞满画面的15只猴个个在玩手机。

艺术中幽默的前提是精神上的超旷和道遥。他主张艺术好玩,开心,自谓湘西刁民、凤凰刁民。

1980年代初,当他的重彩写意画受到“不是中国面”极大压力时,他与所有革新派的慷慨陈词都不一样,只是超然的一句玩话:“谁再说我画的是中国画,我告他。”

不管是画画还是写文章,黄永玉都没有受过专业的训练。但或许也正是因为如此,他的文字与绘画从来不受束缚,坦率赤诚 , 挑战想象与自由的境界,随口一说就是段子:

有人想给他搞一个“黄永玉画派”,他说画画就像吹笛子一样,五六个人一起来摁这个笛子,就吹不好了。

70 岁时,跑到意大利游写生;80 岁给《时尚先生》当封面模特;93 岁开着法拉利兜风……黄永玉的高寿,是人们关注的焦点。好玩的是,电视台记者登门采访时,谈到养生,黄永玉半开玩笑地说道:“我的秘快是抽烟、喝酒、聊天、熬夜、晚睡、不运动、不吃水果。”

众人惊讶,独他怡然自得:“写作也是一种运动,我的脑筋在动,手指在动;开心也是一种运动,我的心在动,我开朗快乐。”问他中午是否休息会儿,“只有老头中午才睡觉呢!”

对生活的积极乐观,对艺术的不懈追求,都是源于一种信念,他把自己比作跑马拉松的运动员,并非要跑第一,但是一定要跑到终点。他还调侃说:“只要有一颗年轻、快乐的心,任何人永远都无法让你变老!”80岁那年,他改写了孔子的话,“三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十随心所欲不逾矩,八十脸皮太厚刀枪不入。”

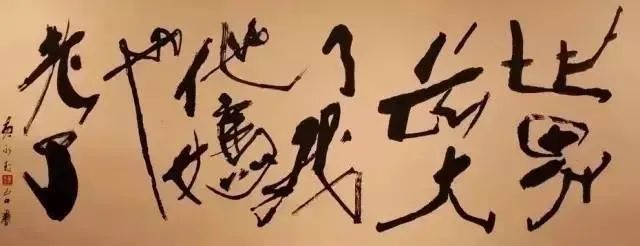

到了90岁,三米的长卷上是他的感慨:“世界长大了,我他妈也老了。”

🕯️

“明确的爱,直接的厌恶,真诚的喜欢,站在阳光下的坦荡,大声无愧的称赞自己!”

——黄永玉《从塞纳河到翡冷翠》

1948年作 娃娃

1952年作 阿诗玛插图

1956年作 阿诗玛在牢中

“猴票”的原型,曾陪伴他三年的小猴子伊喔

小猴子来抢眼镜

黄永玉和表叔沈从文