但细查之下,这类新闻自新冠病起至今,其实从未间断。上周,就有方舱志愿者陈峰阳性康复后求职被拒的报道,他只能在地下室、公园凉亭风餐露宿一个月。本该是抗疫的英雄,却落得个流落街头的下场,真是应了那句歌词:“谁说污泥满身的不算英雄”。在医学昌明的2022,传染病歧视,竟然还在反复上演。疾病肆虐,灾难当下,我们是否注定要盲目地相互睥睨,相互提防? 回溯历史,人类有麻风,一种大约是古今中外历时最长,饱受最多污名的慢性传染病。因其体现在皮肤上的病症,在古时常被认作是“不洁净”与“罪恶”的象征。《圣经》里,麻风被视为一种来自神的处罚,处罚的自然是有恶行之人,于是麻风这种疾病,非但成为了生理上的病变,还成了一种道德审判。英国作家维多利亚·希斯洛普,曾以希腊的斯皮纳龙格岛为背景,写下了《岛》。这座小岛位于爱琴海上,1903年被指定为麻风病隔离区。在希斯洛普的笔下,麻风病人在正常的社会中饱尝冷眼与歧视,反而在岛上过上了一种正常生活,岛上的人采取城邦自治的方法,相互关怀,共克疾病。作者以主角玛丽亚一家患病,登岛,与疾病斗争的故事,刻画了一个美好的寓言。“偶尔治愈”曾记录过在中国西南地区的“麻风村”,那里的小学不是按照年级,而是按照是否为麻风病人的后代来分层。还有一位50出头的麻风病康复者,在千禧年间曾差点被家里的弟兄一把火活活烧死。

回溯历史,人类有麻风,一种大约是古今中外历时最长,饱受最多污名的慢性传染病。因其体现在皮肤上的病症,在古时常被认作是“不洁净”与“罪恶”的象征。《圣经》里,麻风被视为一种来自神的处罚,处罚的自然是有恶行之人,于是麻风这种疾病,非但成为了生理上的病变,还成了一种道德审判。英国作家维多利亚·希斯洛普,曾以希腊的斯皮纳龙格岛为背景,写下了《岛》。这座小岛位于爱琴海上,1903年被指定为麻风病隔离区。在希斯洛普的笔下,麻风病人在正常的社会中饱尝冷眼与歧视,反而在岛上过上了一种正常生活,岛上的人采取城邦自治的方法,相互关怀,共克疾病。作者以主角玛丽亚一家患病,登岛,与疾病斗争的故事,刻画了一个美好的寓言。“偶尔治愈”曾记录过在中国西南地区的“麻风村”,那里的小学不是按照年级,而是按照是否为麻风病人的后代来分层。还有一位50出头的麻风病康复者,在千禧年间曾差点被家里的弟兄一把火活活烧死。 来源 | 偶尔治愈《被强制隔离的中国麻风病人,时代欠他们一声道歉》B站一位因乌克兰战争而出名的倒霉区up主“我是小妖怪”曾诉说自己的经历。她在乌克兰留学期间曾感染新冠病毒,辗转许久,好不容易回到祖国,在某机构担任俄语老师,却因为曾感染新冠而被迫离职。即便这时的她已康复多时,即便有“五六十次阴性的核酸检测”自证清白。无独有偶,中青报也曾报道过一位66岁高龄的新冠康复者张新容,熬过方舱的艰难时刻,却被自家小区拒之门外。无家可归的老人被“安置”在了街道附近的一个临时救助点。说是救助点,其实就是“4个钢架支撑起蓝色帐篷,蒙着青色的编织袋做门帘,‘床垫’则是地上一层一层铺起来的纸箱壳子。”在现代文明社会中被无凭无据地审判,定罪,流放。

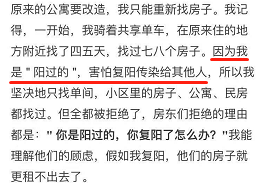

来源 | 偶尔治愈《被强制隔离的中国麻风病人,时代欠他们一声道歉》B站一位因乌克兰战争而出名的倒霉区up主“我是小妖怪”曾诉说自己的经历。她在乌克兰留学期间曾感染新冠病毒,辗转许久,好不容易回到祖国,在某机构担任俄语老师,却因为曾感染新冠而被迫离职。即便这时的她已康复多时,即便有“五六十次阴性的核酸检测”自证清白。无独有偶,中青报也曾报道过一位66岁高龄的新冠康复者张新容,熬过方舱的艰难时刻,却被自家小区拒之门外。无家可归的老人被“安置”在了街道附近的一个临时救助点。说是救助点,其实就是“4个钢架支撑起蓝色帐篷,蒙着青色的编织袋做门帘,‘床垫’则是地上一层一层铺起来的纸箱壳子。”在现代文明社会中被无凭无据地审判,定罪,流放。 各有各的血泪史,但好在基本都朝着“尊重,祝福”的方向发展。唯独对传染病的歧视,千百年来始终如一,让人很难不问一句“为什么”?多数歧视根源于对未知的恐惧,对“与自己不一样”的排他,只要确认了“不同但无害”,便可以逐步放下偏见,允许存在。而对传染病的歧视之所以难以消除,就卡在“无害”两个字上了。所以面对近在咫尺的生命威胁,哪怕是潜在的,甚至是虚构的,也极少有人能做到不摆出一点儿防备和抵触的姿态。这是生命固有的本能反射。

各有各的血泪史,但好在基本都朝着“尊重,祝福”的方向发展。唯独对传染病的歧视,千百年来始终如一,让人很难不问一句“为什么”?多数歧视根源于对未知的恐惧,对“与自己不一样”的排他,只要确认了“不同但无害”,便可以逐步放下偏见,允许存在。而对传染病的歧视之所以难以消除,就卡在“无害”两个字上了。所以面对近在咫尺的生命威胁,哪怕是潜在的,甚至是虚构的,也极少有人能做到不摆出一点儿防备和抵触的姿态。这是生命固有的本能反射。

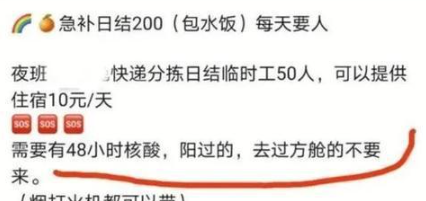

来源 | 三联生活周刊《我在上海做日结工,“阳过”,想再坚持一下留在这儿》也是因此,传染病歧视者其实并不一定个个面目可憎,反倒有可能正是我们身边的普通人。Up主“我是小妖怪”的那段倒霉史里就有这么一个前奏——聘用她的机构不仅将她从最难毕业季中解救出来,还答应了她堪称严苛的三个要求:看上去如此良心的企业,却也会因为一个“阳”字,眨眼就翻脸不认人。为何看起来并无恶相的歧视者们,会如此一致又反智地,去虚构一个并不存在的威胁?有偏见的群体需要自己的世界具有明确的结构,即使这种结构是狭隘的,不足的。当不存在外部秩序的时候,他们就会自己在上面强加一个。只要有可能,他们就会抓住熟悉、安全、简单、明确的东西。

简单来说,当传染病的传染性让人们陷入一种对自身所处世界“不可控”的恐惧之下,许多人便会本能地,急切地想要做出一些措施,为自己划出一片安全区域,构建一个结构明确的世界,让场面至少于己可控。在医疗条件落后的古时,这种构建,委托于附加在传染病上的各式隐喻。像是将麻风病视为“道德败坏的惩罚”,借以安慰自己“只要不道德败坏,便不会患病”。而在医学有所进步的今日,隐喻虽不再那么迂腐,但人们也同样急切地用“羊人”这样的语词划分出一个“你我之别”,塑造一个具体的,肉眼可见的“敌人”,以划清安全界限。真的能让我们恐惧的东西变得可控吗? 剧中,一名死于传染病的男性,被全社会声讨为毒王,指责他害死了其他染病人群,遭到各种谩骂。其父母一边承受失独之痛,一边还被迫出来向大众道歉,被媒体围堵。结果,发现病毒扩散是因为医院没有做好隔离措施,甩锅到这位死者身上。

剧中,一名死于传染病的男性,被全社会声讨为毒王,指责他害死了其他染病人群,遭到各种谩骂。其父母一边承受失独之痛,一边还被迫出来向大众道歉,被媒体围堵。结果,发现病毒扩散是因为医院没有做好隔离措施,甩锅到这位死者身上。

大众急匆匆地把死者判定为“异类”,跟其割席、批判,被恐惧和愤怒掩盖了理智和真相,无意中成为了疾病传播的帮凶。

今天的我们已经知道,将麻风视为道德败坏的象征,既无助于医学进一步去探索这个疾病,也阻止不了任何道德不败坏的人遭受感染。同理,将新冠患者视为他者,对疾病的预防也一样无用。任何偏见发展到极致,都会引起受歧视者的反抗。

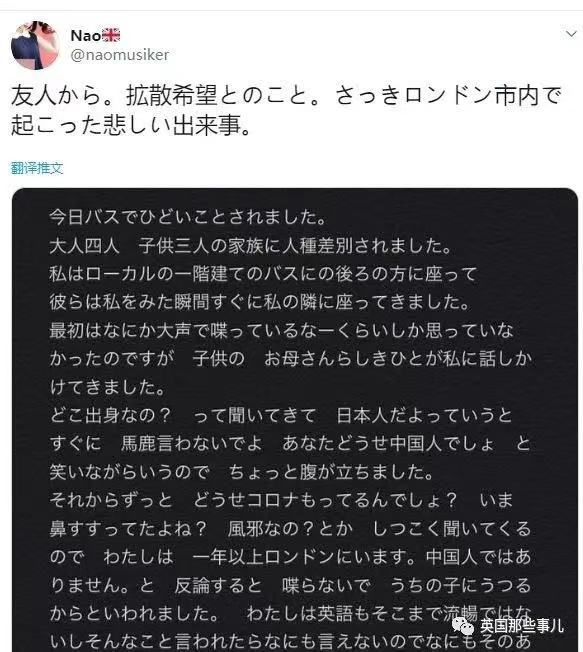

对于恐惧的源头本身没有任何抑制作用,反而形成破坏力更大的次生灾难。当“新冠病史”等于“不能靠近的小阳人”,那在人类暂无能力消灭疾病的情况下,便会演变成受歧视者想办法消灭“病史”。而这些举措,可以预见会为防疫带来怎样灾难性的后果。曾经在非典中饱受歧视的“0号病人黄杏初”,彼时被世人称为“毒王”,康复后的他面对铺天盖地的舆论责难,无法再回到正常生活,最终,黄杏初选择了隐姓埋名,远走他乡。非典过去多年,当人们想获取与疾病抗衡的经验,想再找黄杏初了解他愈后的情况与生活,则被他一一回绝,并表示“不愿意再在媒体露面,不会再卷入任何舆论漩涡之中”。更不必说在疫情还未完全得到控制的当下,康复者们的血浆,对完全战胜疫情有着至关重要的作用。来源 | 果壳《歧视新冠肺炎治愈者,也会伤害自己》可见,出于恐惧的过度排他行为,终会反哺恐惧的根源。我们不过是病毒肆虐下的幸存者,究竟又有什么资格,将不幸之人排挤在外? 然后你会进一步,认同前往方舱者也是潜在的被感染者。同一套逻辑下,你便必须要认同“个人/人群/城市/国家……都具有感染的可能,要禁止他们的出入”——于是,大街上所有来自该地的车牌,都求生欲十足地贴上了将自己与瘟疫地划清界限的解释。于是,《华尔街日报》刊登文章“中国是真正的亚洲病夫”。于是,华盛顿一家超市里,一位8岁的男孩被询问是否来自中国,并被驱逐出超市。于是,伦敦街头的公交车上,一位日本女生被一个英国家庭不停地用语言进行攻击骚扰,断定她“来自中国”,让她“滚下车”。

然后你会进一步,认同前往方舱者也是潜在的被感染者。同一套逻辑下,你便必须要认同“个人/人群/城市/国家……都具有感染的可能,要禁止他们的出入”——于是,大街上所有来自该地的车牌,都求生欲十足地贴上了将自己与瘟疫地划清界限的解释。于是,《华尔街日报》刊登文章“中国是真正的亚洲病夫”。于是,华盛顿一家超市里,一位8岁的男孩被询问是否来自中国,并被驱逐出超市。于是,伦敦街头的公交车上,一位日本女生被一个英国家庭不停地用语言进行攻击骚扰,断定她“来自中国”,让她“滚下车”。

译:“来自友人,他希望可以传播开来,一件刚刚发生在伦敦的悲伤事件。”说到底,当我们将战友认作敌人,一点一点地将他者隔绝在外,一圈又一圈地为自己画出“安全区域”。而疫情第三年,我们最该明白的一个道理,恰恰是团结一心的重要性。帮助我们屡屡击退疫情的,是身边每一个陌生人对防疫举措心照不宣的配合,而不是患者与非患者间的内讧。

在查阅了许多消除偏见方法论的资料后,飘总结了比较切实可行的三点:1、尊重患者与康复者的隐私,不要把身边人患病的信息当作茶余饭后的谈资。2、见到歧视事件,在保护自己的情况下,尽可能地为被歧视者发声。许多登上热搜的歧视事件最终得到整改,就是得益于舆论发声。3、注意语词的使用,不要用语词将患者划为他者,例如将新冠患者称为“小阳人”“羊”等,应使用严肃正确的语词,如“新冠患者”“新冠康复者”。身体不是战场,患者既不是在劫难逃的牺牲品,也不是敌人。人类、医学和社会,并没有被授予什么权力来不择手段地进行反击。

战场从来不在哪一位个体的身体上,而在病毒与全体人类之间。而战友不会因为中弹,就变为敌人。