今天是卡夫卡诞辰140周年。弗兰茨·卡夫卡(Franz Kafka)被视为20世纪现代主义第一人,欧美各种权威书评杂志在评选20世纪现代主义大师时,都无一例外地把卡夫卡排在第一位。英国诗人奥登曾说:“就作家与其所处的时代关系而论,当代能与但丁、莎士比亚和歌德相提并论的第一人是卡夫卡。卡夫卡对我们至关重要,因为他的困境就是现代人的困境。”

八十年代中期,阅读西方现代主义作品是整个读书界的大气候,不仅具有前沿性,更影响了一代学子的阅读兴趣。卡夫卡是吴晓东热爱的存在主义作家之一,从本科到研究生,他始终迷恋卡夫卡和加缪的散文,“从卡夫卡那里领悟世纪先知深邃和隐秘的思想、孤独的预见力和寓言化的传达。”

工作后,吴晓东教授将自己对卡夫卡、加缪、萨特等作家的阅读经验变成他在北大中文系讲授的一门西方现代主义小说课,课堂讲稿整理结集为一本书《从卡夫卡到昆德拉》。今天,活字君与书友们分享这本书中收录的文章《小说的预言维度:〈城堡〉与卡夫卡》。如何精准地切入卡夫卡的文学世界?“预言性”是个关键词。

小说的预言维度

—

吴晓东 文

本文节选自《从卡夫卡到昆德拉》

无论从何种意义上讲,卡夫卡都可以称得上是现代主义小说家中的第一位重要人物。英国大诗人奥登1941年有过一句著名评价,他说,就作家与他所处的时代的关系这一角度上看,“卡夫卡与我们时代的关系最最近似但丁、莎士比亚、歌德与他们时代的关系”。“卡夫卡对我们至关重要,因为他的困境就是现代人的困境”。(转引自袁可嘉:《欧美现代派文学概论》,259页,上海文艺出版社,1993。)位于布拉格的卡夫卡像

卡夫卡可以说是最早感受到20世纪时代精神特征的人,也是最早传达出这种特征的先知。所以从文学的角度理解我们这个20世纪,卡夫卡是第一个无法绕过去的作家。这种重要性可以说在今天已经成为文学界的一种共识。在20世纪小说家中,卡夫卡的生平经历可以说是最平淡无奇的。1883年生于奥匈帝国统治下的布拉格,此后的一生中几乎没有离开过故乡,在布拉格大学读法律,以后在一家保险公司当职员,文学创作只能是算他的业余爱好。1924年(41岁)去世,生前只发表过一些短篇小说,重要的三部长篇《美国》、《审判》、《城堡》还有其他短篇都是他死后出版的。整理和出版这些小说的是卡夫卡的大学时代的好朋友布洛德。可以说没有这个布洛德就没有今天的卡夫卡。因为卡夫卡在死前强烈要求把一生所有作品全部销毁。结果是我们大家都知道的,布洛德没听卡夫卡的,他把卡夫卡全部作品都保留下来并整理出版,就有了今天我们看到的十卷本《卡夫卡全集》。

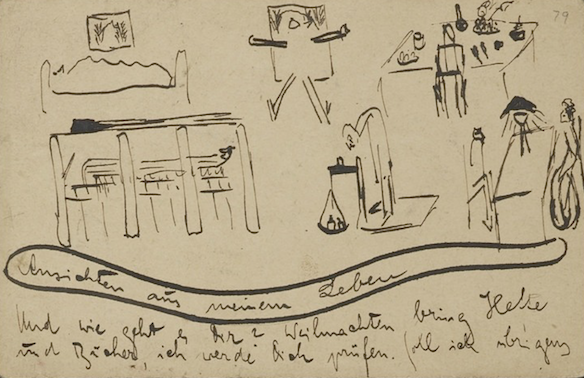

卡夫卡画作手稿,图源:卫报/Ardon Bar-Hama

卡夫卡的创作生涯堪称是一种纯粹的个人写作状态。他的写作,不是为了在媒体发表,不是为大众,也不是为知识分子这一特殊群体,而是一种纯粹意义上的个人写作。但正因如此,卡夫卡才可能更真实地直接面对生命个体所遭遇的处境,写出人的本直的生存状态,并最终上升为一种20世纪人类的生存状态。这种个人写作的方式与状态首先取决于他的生平经历,尤其取决于卡夫卡的性格。卡夫卡的性格是一种极端内敛型的性格,在现实生活中是一个典型的弱者形象,容易受到伤害,不喜欢与外界打交道。他在去世前的一两年曾经写过一篇小说《地洞》,小说的叙事者“我”很奇特,是个为自己精心营造了一个地洞的小动物,但这个小动物却对自己的生存环境充满了警惕和恐惧,“即使从墙上掉下的一粒砂子,不弄清它的去向我也不能放心”,然而,“那种突如其来的意外遭遇从来就没有少过”。这个地洞的处境在某种意义上说也是现代人的处境的象征性写照,意味着生存在世界中,每个人都可能在劫难逃,它的寓意是深刻的。有评论家说卡夫卡正是他的地洞中的一个小老鼠。卡夫卡写《地洞》时肯定把地洞想像为自己的生存方式。我最理想的生活方式是带着纸笔和一盏灯待在一个宽敞的、闭门杜户的地窖最里面的一间里。饭由人送来,放在离我这间最远的、地窖的第一道门后。穿着睡衣,穿过地窖所有的房间去取饭将是我惟一的散步。然后我又回到我的桌旁,深思着细嚼慢咽,紧接着马上又开始写作。那样我将写出什么样的作品啊!我将会从怎样的深处把它挖掘出来啊!(卡夫卡:《致菲莉斯》,《论卡夫卡》,713页,北京:中国社会科学出版社,1988。)

这段话出自卡夫卡给他第一个未婚妻的一封信,可以看做是他真实心理的表白。

卡夫卡寄给妹妹的信《我的生活全景》1918年

卡夫卡在1911年写的一则日记谈到了他的名字的意思:“我的名字叫卡夫卡Kafka,这是希伯来语(希伯来言和意第绪语都是犹太人的语言,卡夫卡是犹太人。),它的意思是穴鸟。”因此,我用“地窖中的穴鸟”来概括卡夫卡的传记形象。这个形象也可以说是卡夫卡对自己生存形态的一种自我体认和表述。

这种地窖中的穴鸟般的生存方式不仅仅显示了卡夫卡封闭内敛的性格和生活形态,对小说家卡夫卡它更象征着一种与世俗化的外部世界的生活相对抗的一种内在生活方式,或者说一种内心生活,一种生活在个人写作中的想象性的生活。加缪《西西弗的神话》中说,重要的不是活的最好,而是活的最多。因为很难说是怎样是活的最好,而所谓“多”即丰富性则成了衡量生活的一种可行性标准。但衡量卡夫卡这种生活的准则却不是在现实中经历的多少,而是这种生活的想像性以及可能性的维度。在所有卡夫卡的评论者中,对卡夫卡理解得最准确的一个人是卡夫卡的同乡,捷克小说家昆德拉。昆德拉在《小说的艺术》中这样评价卡夫卡:小说不研究现实,而是研究存在。存在并不是已经发生的,存在是人的可能的场所,是一切人可以成为的,一切人能够的。小说家发现人们这种或那种可能,画出“存在的图”。再讲一遍:存在,就是在世界中。因此,人物与他的世界都应被作为可能来理解。在卡夫卡那里,所有这些都是明确的:卡夫卡的世界与任何人所经历的世界都不像,它是人的世界的一个极端的未实现的可能。当然这个可能是在我们的真实世界背后隐隐出现的,它好像预兆着我们的未来。因此,人们在谈卡夫卡的预言维度。但是,即便他的小说没有任何预言性的东西,它们也并不失去自己的价值,因为那些小说抓住了存在的一种可能(人与他的世界的可能),并因此让我们看见了我们是什么,我们能够干什么。(昆德拉:《小说的艺术》,42页,北京:三联书店,1992。)

昆德拉正是从“可能性”的角度来理解卡夫卡的,卡夫卡的生活,正是在想象中过一种可能性的生活,他的小说世界是可能性的世界,从这一点来看,可以说,卡夫卡的想像力是20世纪人类想象在可能性限度上的极致,正像金庸代表汉民族20世纪想象力的极致一样。所以我们说,我们试图进入卡夫卡的小说世界,是无法从传统的现实立场和现实角度进入的。他的小说展示的是一种“存在”的可能性,一种预言性。从“预言维度”总体把握卡夫卡,可能是比较恰当的角度。卡夫卡说:“生活就像我们上空无际的苍天,一样的伟大,一样无穷的深邃。我们只能通过‘个人的存在’这细狭的锁眼谛视它;而从这锁眼中我们感受到的要比看到的更多。”卡夫卡正是在他“地洞”般的生活方式的选择中找到了它的“个人的存在”的锁眼。

▽

吴晓东 著 生活·读书·新知三联书店 2017年10月 |

回顾20世纪文学,冠以经典的盖棺论定或许言之尚早。但吴晓东在北大讲坛上推崇的从卡夫卡到昆德拉这九位小说家,却无疑称得上大师;他在课堂上选作阐释分析对象的九篇作品也已经或终将被证明为不朽。因此,吴晓东对他心仪小说家的独具慧眼的研究、对他欣赏的小说的别有会心的解读,不失为一 种对20世纪现代派文学的回顾和盘点。虽然作者无意经营小说史的架构,但其宏阔视野却有助于我们对百年文学脉络的整体关照和把握,进而领悟已经过去的这个“人类有史以来最复杂的一个世纪”对小说家及小说形式的深层影响,以及为什么20世纪的小说令人感到“阅读不再是一种消遣和享受;阅读已成为严肃的甚至痛苦的仪式”。 本书是在北大开设的“20世纪外国现代主义小说选讲”课讲稿的基础上整理而成。讲堂上的即兴发挥和精彩议论,使本书在严谨缜密的学院派研究风格之外,更增添了几分潇洒而感性的亲和力。对我们熟悉或热爱的小说与小说家,听听吴晓东老师如何评说,或许是一种有趣的“旧梦重温”。

|

《从卡夫卡到昆德拉》