文:任泽平团队

近年来,完善生育支持体系逐渐成为社会共识,其中生育补贴能够直接降低家庭的生育养育教育成本,是生育支持政策的重要部分。

2022年10月二十大报告提出,“优化人口发展战略,建立生育支持政策体系,降低生育、养育、教育成本”,“实施积极应对人口老龄化国家战略”。

自放开三孩政策实施以来,越来越多的地方拿出真金白银来鼓励生育,但目前看补贴力度仍不足,低于大部分欧洲国家,不足以扭转生育率不断下降的趋势。

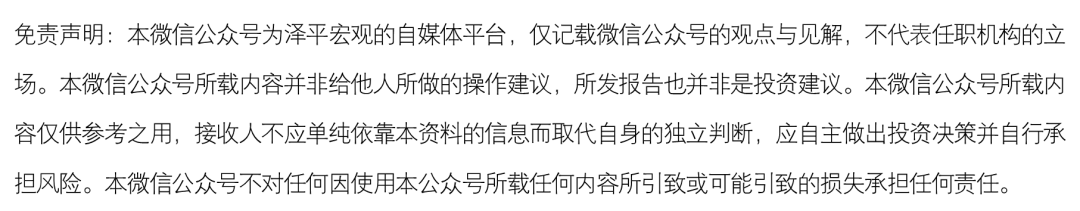

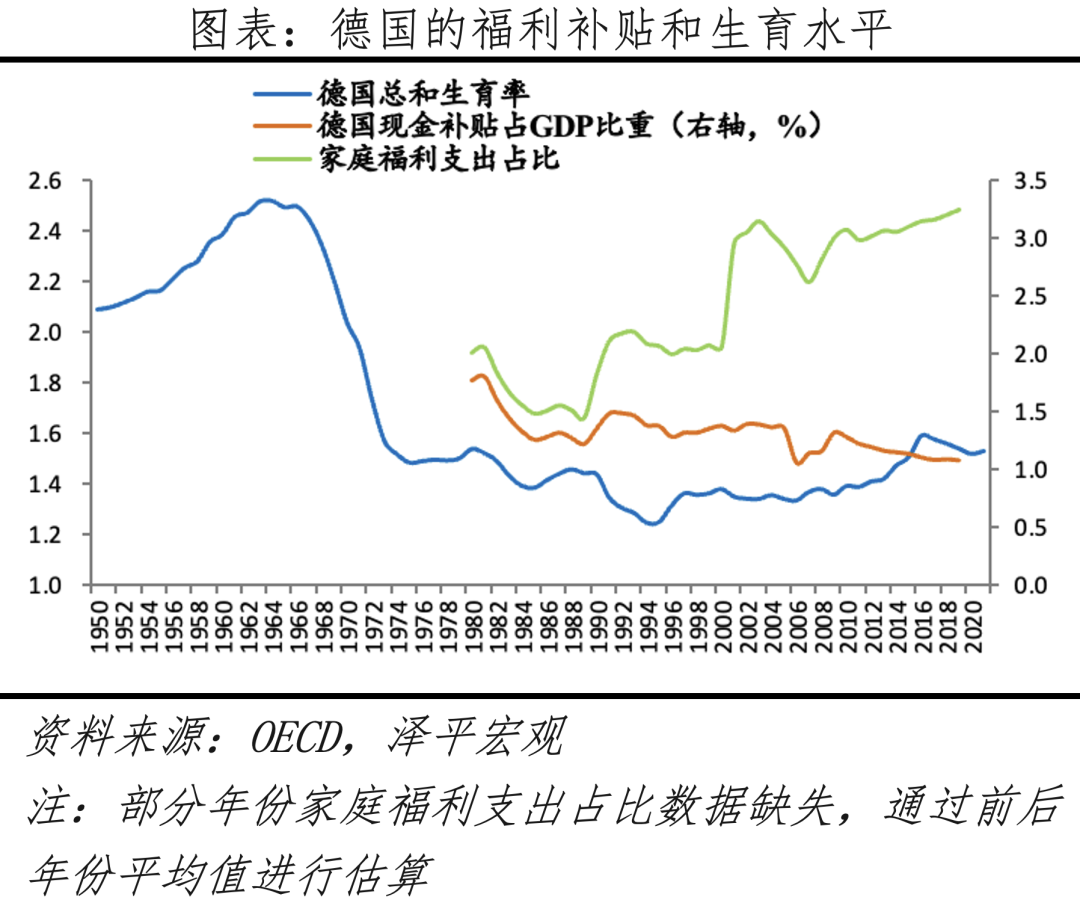

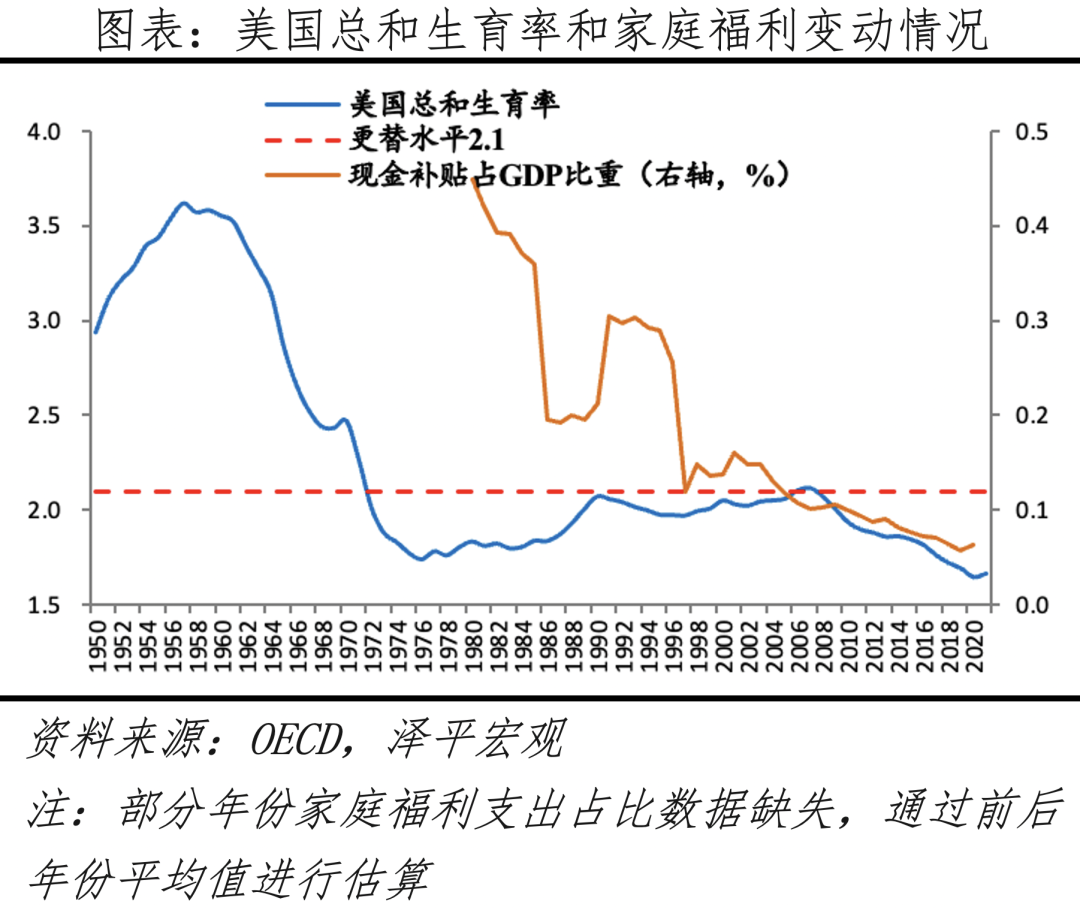

根据国际经验,西方发达国家较早进入少子化社会,为鼓励生育、保持人口正常更替水平,大部分国家的通用做法是将生育支持政策纳入家庭政策。其中,生育补贴是发达国家普遍使用的家庭政策工具,能够降低家庭的生育养育教育成本、提振生育水平,那么生育补贴具体效果如何?国际上生育补贴的经验有哪些?本文将重点进行分析。生育补贴是减轻生育成本的家庭政策工具。根据生育理论,随着经济发展水平提升,由于生育成本过高等原因,家庭实际生育水平低于意愿生育水平,产生“生育赤字”。根据中国人口与发展研究中心的调查,我国育龄人群生育意愿是1.6,实际生育水平是1.1,“生育赤字”明显存在。生育补贴可以补偿家庭生育成本,减轻家庭生育负担,缩小“生育赤字”、提升生育意愿。国际上生育补贴的效果如何?整体看,北欧国家家庭福利支出占比普遍高于南欧和亚洲其他发达国家,生育率也相对较高,2021年北欧、南欧、东亚总和生育率分别为1.58、1.33、1.17。21世纪后全球总和生育率降幅放缓,各国生育率变动情况出现分化,主要由于家庭福利政策不同。其中法国、瑞典等国家的家庭福利支出占比高、生育率维持高位,而日本、韩国等近年不断提高补贴水平,但福利支出占比仍低于OECD平均值、陷入“低生育陷阱”,德国、瑞士等国家近年开始学习“北欧”国家福利政策、福利支出占比提升至OECD平均水平以上,成功跨过“低生育陷阱”。1)法国:较早开始鼓励生育,家庭补贴政策不断完善,总和生育率位居发达国家前列。法国早在生育率低于更替水平之前就开始鼓励生育,生育补贴会根据家庭收入、孩子数量有所区分。2019年法国的家庭福利支出占GDP比重为3.44%、在OECD国家中居首,家庭现金福利支出占比1.34%,在OECD国家中处于中上水平,近年生育率仍维持在1.8左右,在OECD国家中处于领先。2)日本:生育政策转变不及时,近年生育补贴金额不断增加、但补贴力度仍不如北欧国家,已陷入“低生育陷阱”。日本错过了调整生育政策的最佳时期,总和生育率降至1.5左右才开始鼓励生育,且支持力度相对较弱。根据OECD数据,2019年日本家庭福利支出占GDP比重为1.95%,低于OECD平均值的2.29%,其中现金福利支出占比0.66%,远低于平均值1.12%。根据估算,日本育儿补贴仅可覆盖抚养0-18岁孩子成本约10%。目前,日本陷入“低生育陷阱”、积重难返,2022年总和生育率跌破1.3。3)德国:2007年开始学习“北欧模式”,生育补贴不断升级,总和生育率提升至1.5以上、成功跨越“低生育陷阱”。2000-2019年,德国家庭福利支出占GDP比重从2.1%增至3.2%(高于OECD平均值的2.29%),期间家庭现金福利支出占比一直高于1%;2007年,德国开始向北欧学习,提升夫妻领取生育津贴的灵活性;根据估算,德国儿童福利金可覆盖抚养0-18岁孩子成本约36.5%。2006-2016年,总和生育率从1.3增至1.6,成功跨过“低生育陷阱”,此后一直维持1.5以上。4)美国:补贴主要以保障中低收入家庭为主,家庭福利占比在OECD国家中倒数,近年生育率明显下降。美国主要通过市场来满足家庭福利需求,政府主要发挥补缺功能、保障低收入群体福利,根据OECD数据,2019年美国家庭福利支出占GDP比重为1.04%,现金支出占比为0.06%,分别在OECD国家中排倒数第4、第1,近年生育率明显下降,2007年从更替水平2.1降至2021年的1.7。根据国际经验,由于中国生育率过低,真金白银生育补贴才能提升生育率,加大生育补贴力度,短期有助于提振消费和扩大内需,长期有助于提升生育率和经济活力。

1 生育补贴:减轻生育成本的家庭政策工具

1.1 发展历程:家庭政策从福利化到鼓励生育

1.2 作用原理:补偿家庭生育成本、缩小“生育赤字”

1.3 影响因素:生育补贴效果与家庭收入成反比、与补贴力度成正比

2 国际上生育补贴的效果如何?

2.1 效果:补贴和生育率正相关,其中法国、瑞典等福利支出占比高、生育率维持高位,日本等补贴力度不足、陷入“低生育陷阱”

2.2 法国:较早开始鼓励生育,家庭补贴政策不断完善,总和生育率位居发达国家前列

2.3 日本:生育政策转变不及时,近年生育补贴金额不断增加、但不同力度仍不如北欧国家,已陷入“低生育陷阱”

2.4 德国:2007年开始学习“北欧模式”,生育补贴不断升级,总和生育率提升至1.5以上、成功跨越“低生育陷阱”

2.5 美国:以保障中低收入家庭为主,家庭福利占比在OECD国家中倒数,近年生育率明显下降

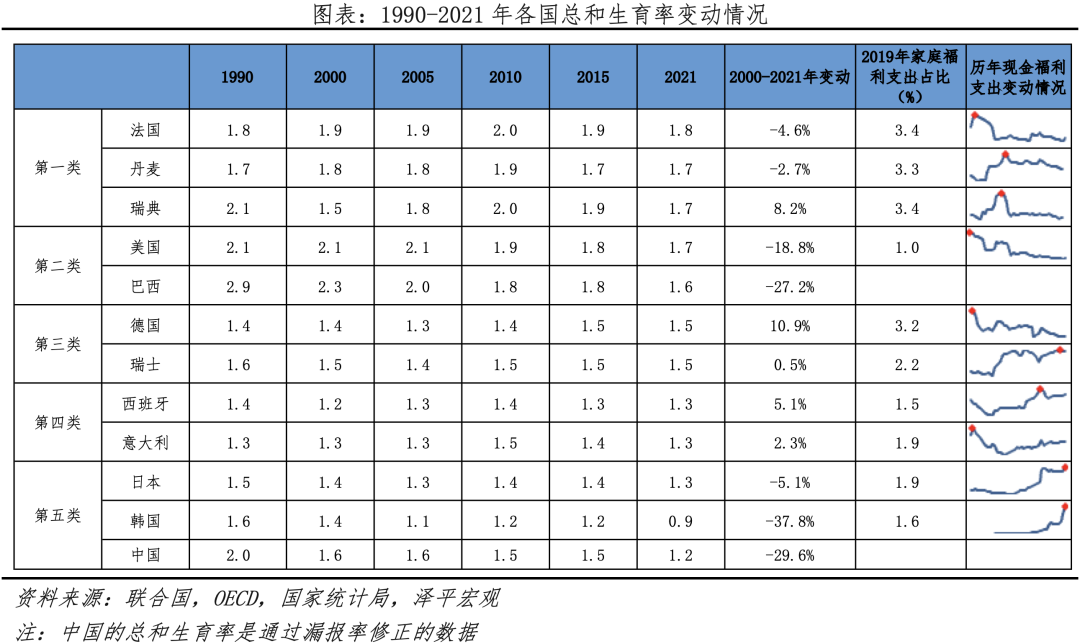

西方发达国家较早进入少子化社会,为鼓励生育、保持人口正常更替水平,大部分国家的通用做法是将生育支持政策纳入家庭政策。1)早期家庭福利政策主要涉及养老、医疗、失业等方面,通常带有救助和福利色彩,主要是通过使用福利性的政策手段减轻社会贫困、提高公民福利水平和生活质量,生育支持并非主要内容。2)20世纪60、70年代,由于人口转变、家庭模式发生变化,家庭政策在保障家庭福利的同时更加关注人口发展,注重鼓励生育,通过家庭补助、税收优惠、产假、托幼服务、母亲工作帮助等方面的政策来减轻家庭生育养育教育成本,促进家庭和谐。大多数西方国家基本完成人口转变,表现为低出生率、低增长率、低生育率,同时受社会思潮变化等因素的影响,家庭功能弱化,婚外生育增加、离婚率上升,女性社会地位提升。此后“空巢家庭”、“单亲家庭”、“未婚母亲”等家庭形势大量出现,家庭和工作的矛盾日益凸显,“男主外、女主内”的传统家庭模式弱化。3)近年来,为了应对低生育率,高收入发达国家开始实行鼓励生育的家庭政策。根据联合国世界人口政策数据库,1976年有9%的国家实施提升生育率的政策,到1996年,这个数据变成了14%,2019年有约28%的国家试图提高生育率、且主要集中在高收入的发达国家。鼓励生育政策主要是通过降低家庭生育养育的直接和间接成本,包括提供生育补贴、育儿津贴、税收减免、育儿假等。其中,生育补贴是西方国家普遍使用的一个家庭福利政策工具,主要包括生育津贴、育儿津贴、产假育儿假津贴等。

1.2 作用原理:补偿家庭生育成本、缩小“生育赤字”根据家庭经济学的相关理论,生育成本直接影响家庭生育子女的数量,政府和社会提供生育补贴可以补偿家庭生育成本,减轻家庭育儿负担,提高家庭实际生育水平、缩小社会“生育赤字”。根据生育理论,生育进程可以分为四个阶段,分别是高死亡率驱动阶段、死亡率下降驱动阶段、功利性生育消退阶段和成本约束的低生育率阶段。随着经济社会的发展,功利性生育意愿逐渐消退,生育率会进一步下降。(参考泽平宏观《中国生育报告》)主要原因是生育成本提高导致实际生育意愿不能完全兑现,也就是实际生育水平低于意愿生育水平,这被称为“生育赤字”。根据OECD数据显示,2011年OECD国家23-39岁女性的平均理想子女数是2.1,而实际生育率仅为1.3。根据中国人口与发展研究中心的调查,当前我国育龄人群的平均理想子女数约为1.8,打算生育的意愿是1.6,实际生育水平是1.1,“生育赤字”明显存在。

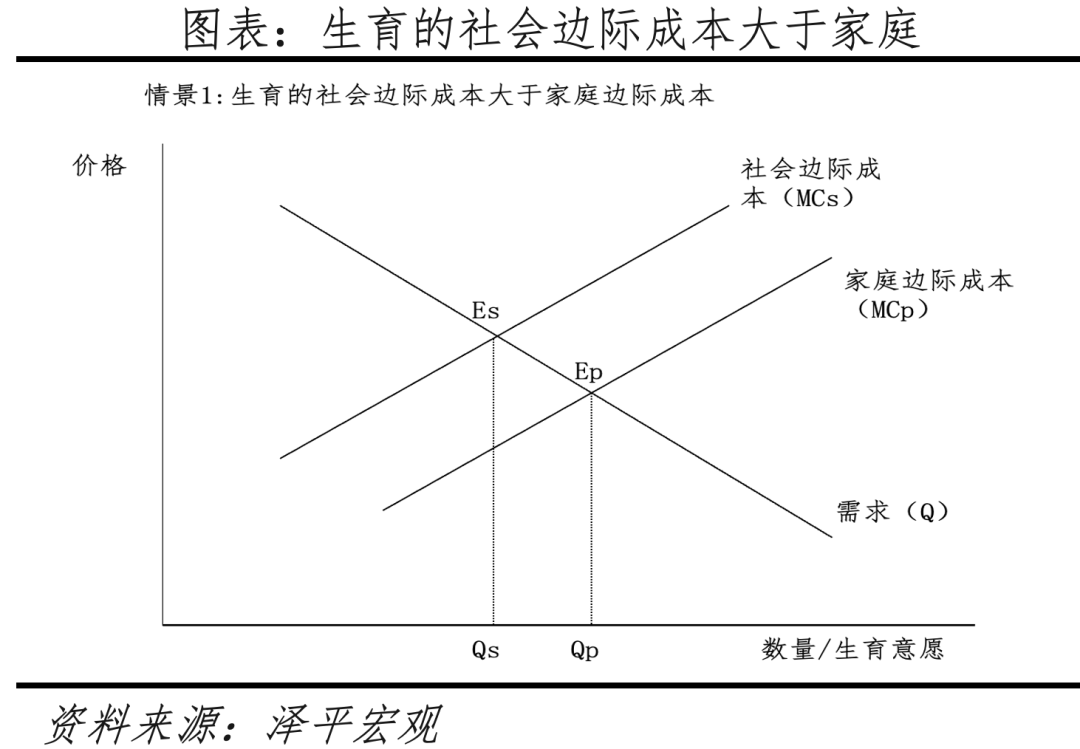

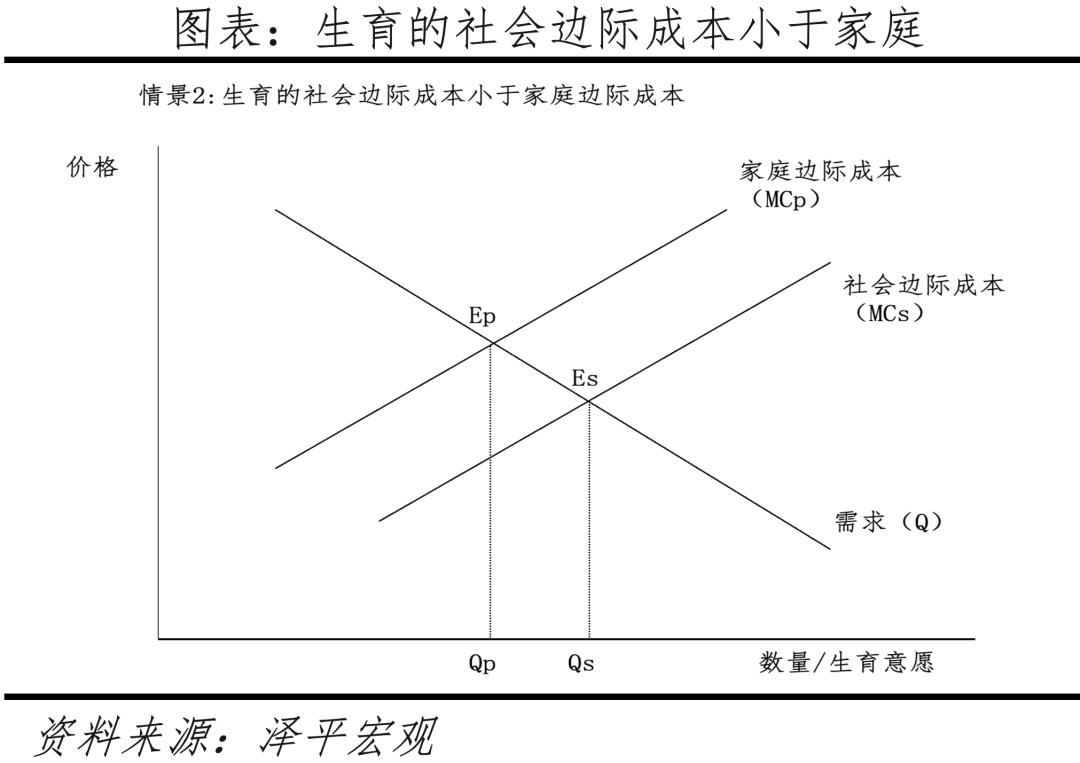

从经济学的角度看,家庭生育水平低于社会所需求的生育水平(一般来说,更替水平的生育率是2.1)的主要原因是生育的家庭边际效益小于社会边际效益。由于生育存在外部性,如果生育的成本收益分配不清晰,就会导致个人生育意愿明显低于社会整体需要的生育意愿。如果生育的社会边际成本大于家庭边际成本,那么社会生育意愿会小于家庭生育意愿;如果生育的社会边际成本小于家庭边际成本,那么社会生育意愿会大于家庭生育意愿。对于家庭来说,育儿成本包括家庭成员投入的时间、资金、资源等生产生活要素,并且还要承担养育过程中所放弃的机会成本。育儿收益包括情感寄托和心理满足、养老保障以及一部分经济收益。诺贝尔经济学奖获得者贝克尔对生育进行了成本和收益分析,认为人口增长受到养育成本的约束,养育成本不仅包括在养育过程中所花费的资金,还包括在养育过程中所放弃的机会成本。对于社会来说,生育成本包括儿童期国家支付的儿童税收抵免、补贴、医疗和教育费用以及老年期国家支付的养老保障费用等。生育收益包括就业期个人通过直接或间接形式缴纳的税收等。生育补贴能够提升生育水平的原因是其对家庭生育成本的补偿和替代。具体看,生育补贴对家庭生育行为的影响分为收入效应和替代效应,其中收入效应是指生育补贴能够提升家庭整体可支配收入,从而提升生育意愿(在一定收入水平下);替代效应是指由于生育补贴能够覆盖生孩子放弃的机会成本,所以部分女性承担机会成本而选择生育。

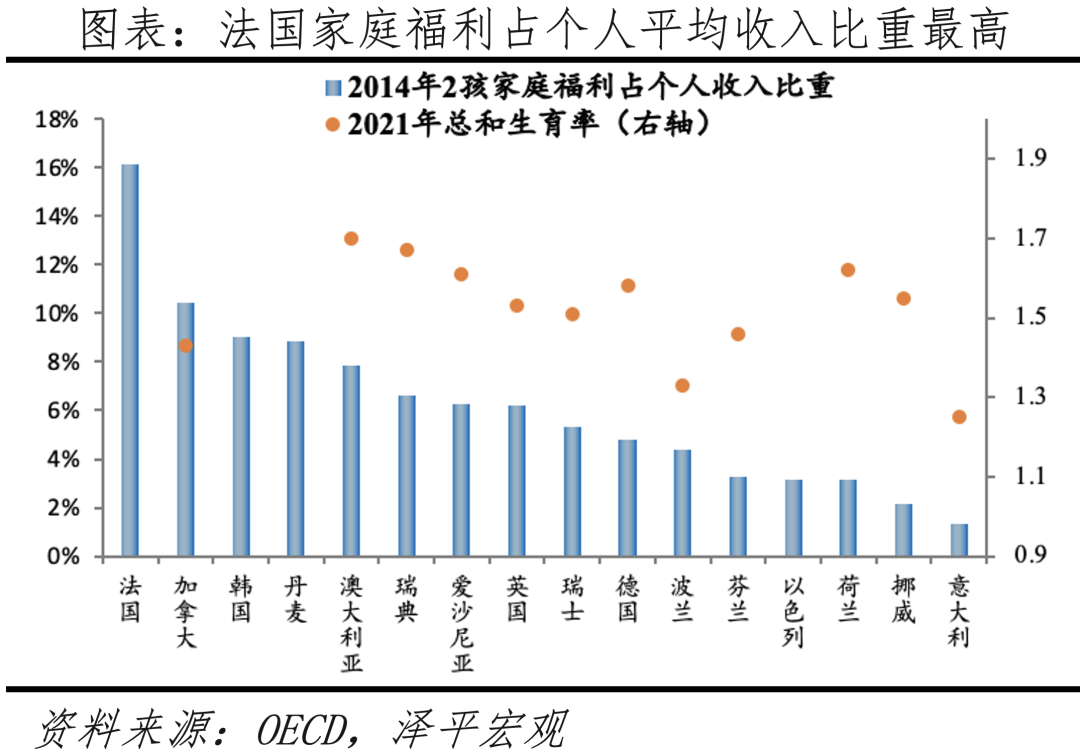

1.3 影响因素:生育补贴效果与家庭收入成反比、与补贴力度成正比研究表明,家庭收入、受教育水平、出生次序、生育年龄以及补贴力度等因素对生育补贴的政策实施效果有影响。其中,生育补贴效果与家庭收入、受教育水平成反比,与补贴力度成正比。1)家庭收入。生育补贴效果随着家庭收入的减少而增加,随着家庭收入的增加而减少。因为家庭收入越低,一方面生育补贴对生育成本的覆盖比例相对更大,生育补贴的收入效应更高;另一方面生育补贴相对于生育所放弃的部分工资更高,替代效应也更高。2)受教育水平。与家庭收入水平类似,受教育水平低的家庭补贴政策效果更好。假定家庭受教育水平越高、收入水平越高,根据上面的结论,生育补贴对受教育水平更低的家庭效果更显著。另外,根据OECD数据,2011年中低教育水平和高教育水平女性期望生育水平分别为2.31、2.26,中低教育水平的生育意愿更高,补贴政策作用空间更大。3)出生次序。生育补贴政策对二孩及以上家庭效果更好。目前,大部分家庭仍有生育意愿,因此生育一孩可以视为大部分家庭的刚需。根据OECD国家数据,大部分OECD国家无孩家庭比重占比不到20%,在完整的生命周期内,生1个及以上孩子是大部分家庭的选择。因此,生育补贴对生育一孩家庭的效果体现在提前生育,并不能提升一段时期的总生育数量。相对来说,生育多孩的家庭对政策的敏感性更高。4)生育年龄。现金补贴对年龄较大(在生育年龄内)的女性或家庭相对更具有吸引力。一方面,年龄较大的女性工作更加稳定、升职晋升需求较小,生育活动对政策敏感性更高;另一方面,年龄较大的女性更加成熟,对未来的生育计划和安排更加明确,容易受到政策补贴利好的影响。5)补贴力度。一般来说,在政府财力允许的情况下,补贴力度越大,对生育的激励效果越好。根据生育补贴的原理,更高的补贴意味着其对生育成本覆盖更多、效果更好。现实中,考虑财政收入有限,按收入水平分类补贴是更普遍的做法,根据OECD数据,假设双职工家庭、两个孩子、最小孩子刚出生的情况,2014年OECD国家可领的家庭福利占个人平均收入的比重在1%-20%之间,法国较高、为16.1%。

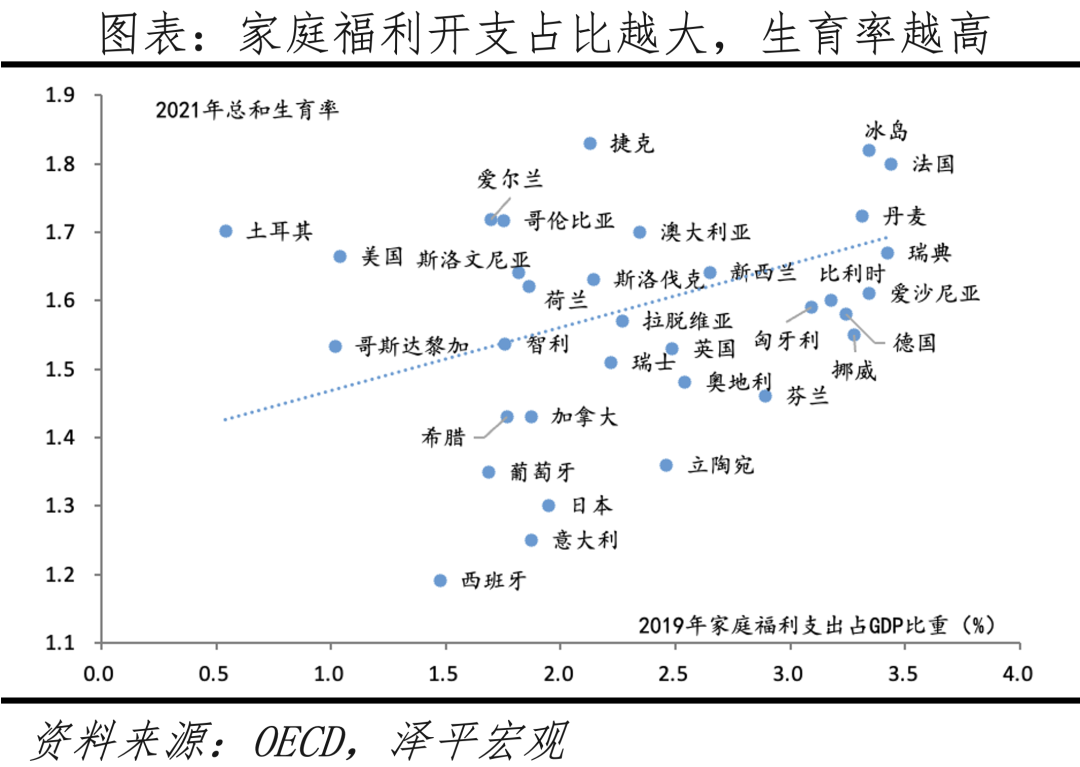

2.1 效果:补贴和生育率正相关,其中法国、瑞典等福利支出占比高、生育率维持高位,日本等补贴力度不足、陷入“低生育陷阱”家庭福利开支比例与生育水平成正比,家庭福利开支占比越高的国家,生育水平越高。2019年大部分OECD国家家庭福利开支占GDP比例在1%-4%,平均为2.3%,其中法国为3.4%、比重最高,土耳其为0.5%、比重最低。整体看,北欧国家家庭福利支出占比普遍高于南欧和亚洲其他发达国家,生育率也相对较高,2021年北欧、南欧、东亚总和生育率分别为1.58、1.33、1.17。其中,发放现金补贴的比例和生育水平也成正比,2019年OECD国家家庭现金福利开支与GDP的比例平均约1.1%,家庭现金福利开支比例与生育水平存在正相关性。2019年除土耳其外OECD国家家庭福利开支占GDP比例均在0%-2.5%范围,平均为1.1%,其中爱沙尼亚为2.3%、比重最高,美国为0.06%、比重最低。家庭现金福利开支占比越高的国家,生育水平越高。如冰岛2019年家庭现金福利开支占比为1.4%,2021年总和生育率为1.82;而韩国家庭现金福利开支占比为0.32%,2021年总和生育率为0.81。

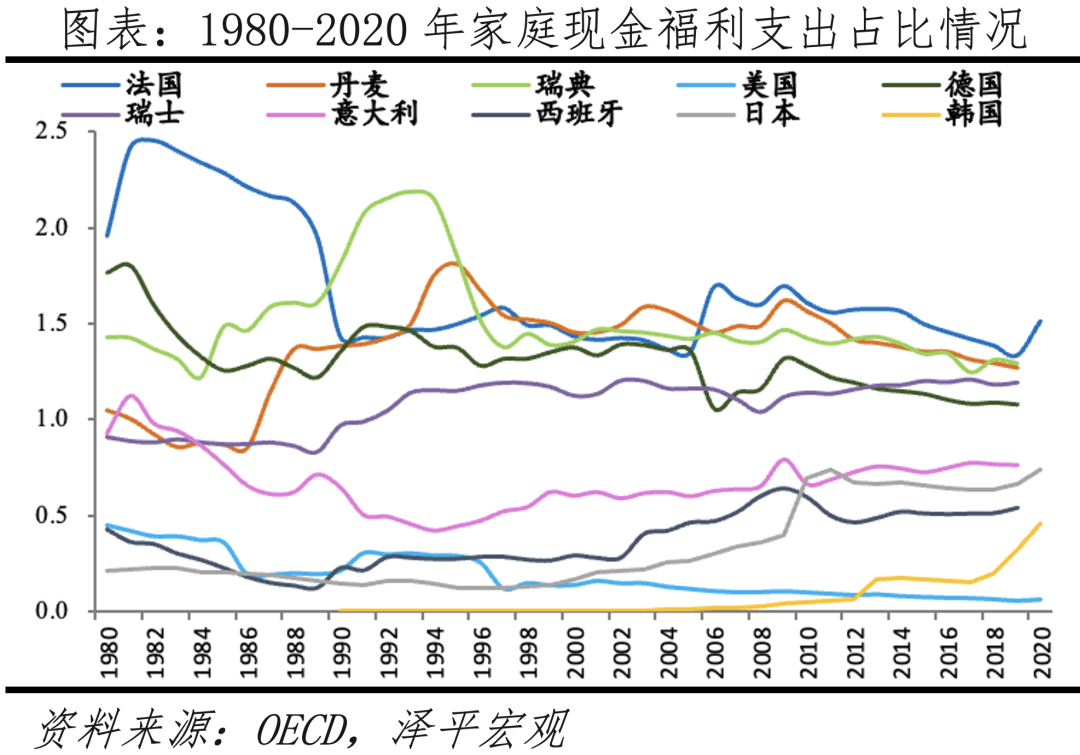

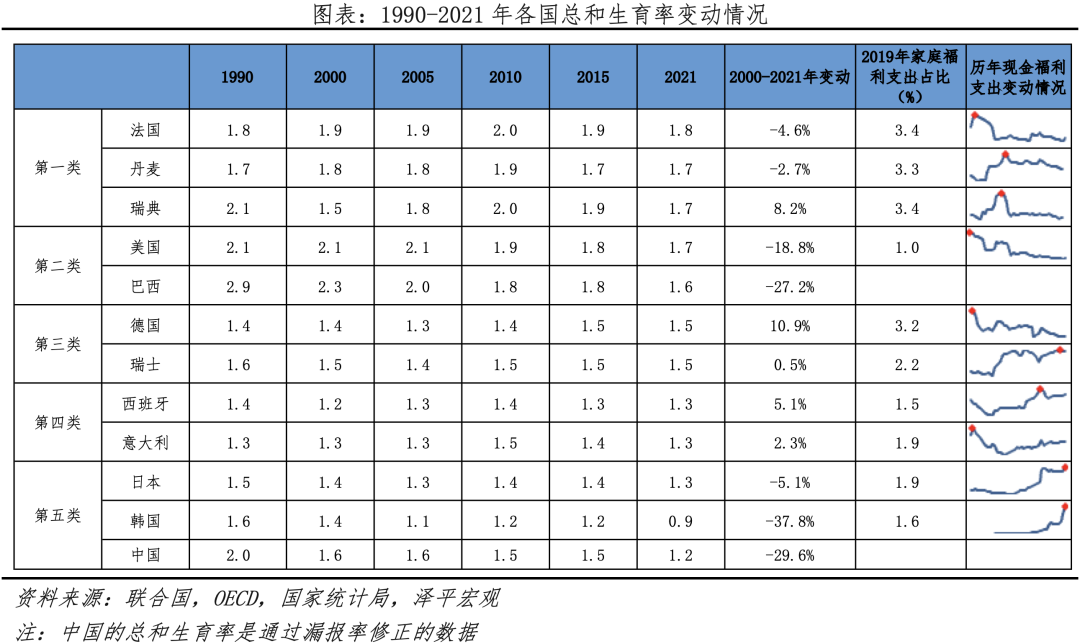

由于二战后补偿性生育的影响,20世纪30年代至50年代世界总和生育率短暂上升,此后进入快速下降的30年,21世纪后世界总和生育率降幅放缓,各地区生育率变动情况出现分化,主要由于各国家庭福利政策不同,其中法国、瑞典等国家的家庭福利支出占比高、生育率维持高位,而日本、韩国等近年不断提高补贴水平,但福利支出占比仍低于OECD平均值、陷入“低生育陷阱”,德国、瑞士等国家近年开始学习“北欧”国家福利政策、成功跨过“低生育陷阱”。21世纪后,按照总和生育率水平、家庭福利政策以及近年生育率变动情况,可以将国家分成五类:一是,法国、丹麦、瑞典等国家,2021年总和生育率在1.6以上,这些鼓励生育政策实施较早,比如法国在1918年就开始实施生育家庭津贴政策,在生育率降至1.86时推出五大生育津贴,政策支持较为及时,并且国家生育支持体系完善、家庭福利支出占比高,2000年以来,这些国家的现金福利支出占比一直在1.2%以上,近年生育率一直维持在1.6以上;二是,美国、巴西等国家,2021年总和生育率在1.6以上,但生育支持力度较弱,家庭生育、养育、教育支出基本由个人负担,2019年美国现金补贴占GDP比重几乎为0,在OECD国家最低,近年生育率呈下降趋势,2000-2021年下降20个百分点左右;三是,德国、瑞士等国家,2021年总和生育率在1.5左右,近年开始借鉴北欧家庭福利政策,德国在2006年底创设鼓励父母双方共同领取“父母津贴”,2015年继续推出“父母津贴+”计划,增加领取时间的灵活性。瑞士从2010年开始,家庭现金福利支出占比不断提升,从1.1%升至1.2%,2000-2021年生育率有小幅提升、且跨过了“低生育陷阱”;四是,西班牙、意大利等南欧国家,2021年总和生育率小于1.3,生育支持力度较弱,近年开始学习借鉴北欧的家庭政策,家庭现金福利支出从不断增加,但是仍不足1%,生育补贴效果不佳,2000年以来生育率仍在低位徘徊;五是,日本、韩国、中国等国家,2021年总和生育率小于1.3,这些地区生育支持政策推出较晚,家庭分工仍较传统、生育支持力度小,2000年开始日本和韩国生育支持力度不断增加,家庭现金福利支出分别从0.14%和0%增至0.6%和0.3%,但是补贴力度仍不足,总和生育率降至极低水平。

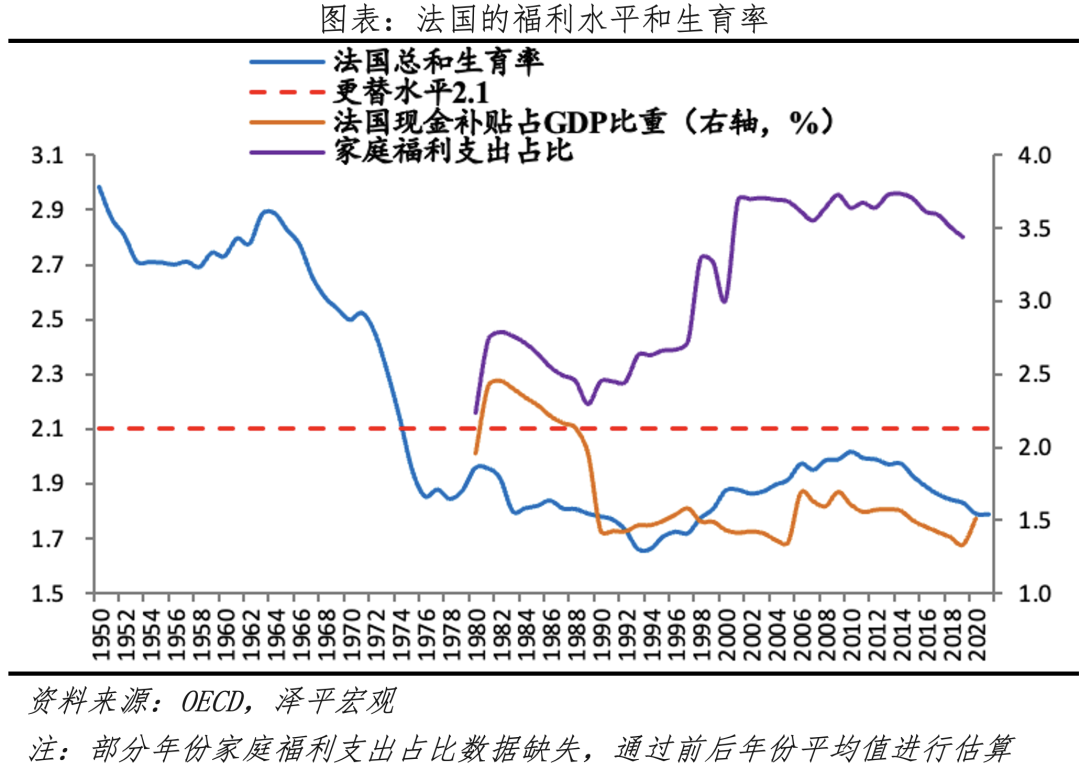

2.2 法国:较早开始鼓励生育,家庭补贴政策不断完善,总和生育率位居发达国家前列法国早在生育率低于更替水平之前就开始鼓励生育,目前是OECD国家中家庭福利支出占GDP比重最高的国家,2021年总和生育率达1.8,位于OECD国家前列。1)法国的家庭补贴制度在西方国家中属于领先,19世纪初为了应对出生率下降带来的国民利益受损,私营企业率先行动为多孩家庭提供生育补助,政府在1917年开始酝酿家庭现金补贴政策,此后不断完善,至1951年法国家庭福利支出占GDP比重约16.75%,政策效果显著,战后截至1950年代末出生率和增长率分别增长了5、10个千分点。18世纪初,法国是欧洲人口规模最大的国家,但随着出生率持续下降,1901-1911年法国人口规模从3848万微增至3923万,降至欧洲第五。由于担忧人口下降影响国力,私营部门率先推出生育补贴,1916年私营企业家米什兰为3孩家庭提供540法郎/年的补贴,1918年伊泽尔雇主协会创建社会救济局,为工人提供生育补贴。1917年开始,政府开始酝酿出台家庭生育补贴政策,当时的总和生育率约2.75。1939年,法国颁布《家庭法典》,建立家庭补贴制度,将补贴对象扩大到所有法国个体户和农业工人。1941年,《家庭法典》增设家庭附加工资,对鼓励生育有积极意义。1944-1946年间,法国临时政府通过制定有利于群众的社会政策,包括家庭津贴、社会保险、奖励生育等,促进了生育率的增加。1946年,法国建立家庭补贴制度,为生育2孩以上的子女提供家庭补贴,资金由雇主提供。由于生育支持政策出台较早,政策效果较好,根据王家宝(1996),战后至1950年代末,法国年均出生率近20‰、自然增长率7‰,分别增长了5、10个千分点。2)20世纪60年代后,一方面随着经济发展、妇女独立意识增强,生育意愿逐渐下降,另一方面,法国的社会政策从提供家庭津贴到关注老年人保险等方面,家庭津贴占GDP比重下降,社会生育意愿有所下降,但由于法国家庭支持政策不断完善,家庭福利支出占比在OECD国家中居首,生育率仍维持在1.8左右,在OECD国家中处于领先。生育补贴方面,20世纪70年代,法国开始注重低收入群体的家庭补贴,1951-1970年,法国家庭福利支出占社会预算的比重从16.8%降至10.5%。其中,家庭现金福利占GDP比重从有数据以来的最高2.5%降至2020年的1.5%(OECD平均值约为1.12%),该比例在OECD国家中处于中上水平。生育率方面,根据世界银行数据,1960年法国的总和生育率为2.73,1975年下降到1.95,低于更替水平,1993年又进一步下降至1.66、创历史最低,后续随着鼓励生育力度加大、生育支持政策体系不断完善,到2010年,法国的总和生育率升至2.0,几乎达到更替水平,近年法国生育率有所下降,但仍处于OECD国家前列,2021年法国总和生育率为1.79。

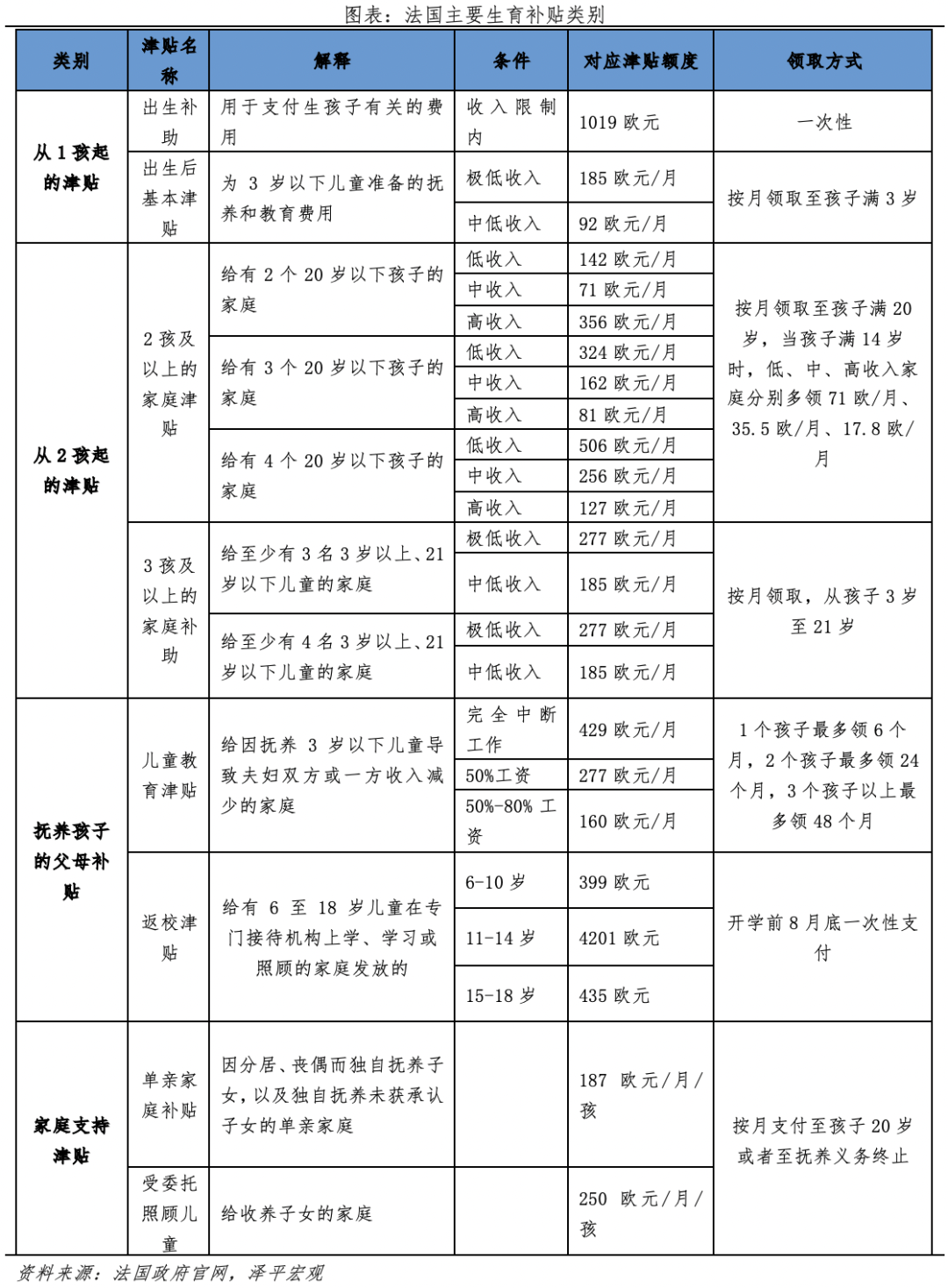

法国属于保守主义福利类型,主张家庭为福利的主要提供者,政府在家庭需求中发挥辅助功能,补贴会根据家庭收入、孩子数量有所区分,根据OECD数据,2019年法国的家庭福利支出占GDP比重为3.44%、现金福利支出占比为1.34%。目前法国已建立比较完善、多样化的津贴制度,涵盖幼儿出生、养育、托幼、对父母收入损失的补贴等多个环节,包括出生奖金、基本津贴、共享教育福利和自由选择儿童保育的补助(教育福利和保育补助不能同时领取),补贴金额依据家庭收入和孩子数量等存在明显差异。

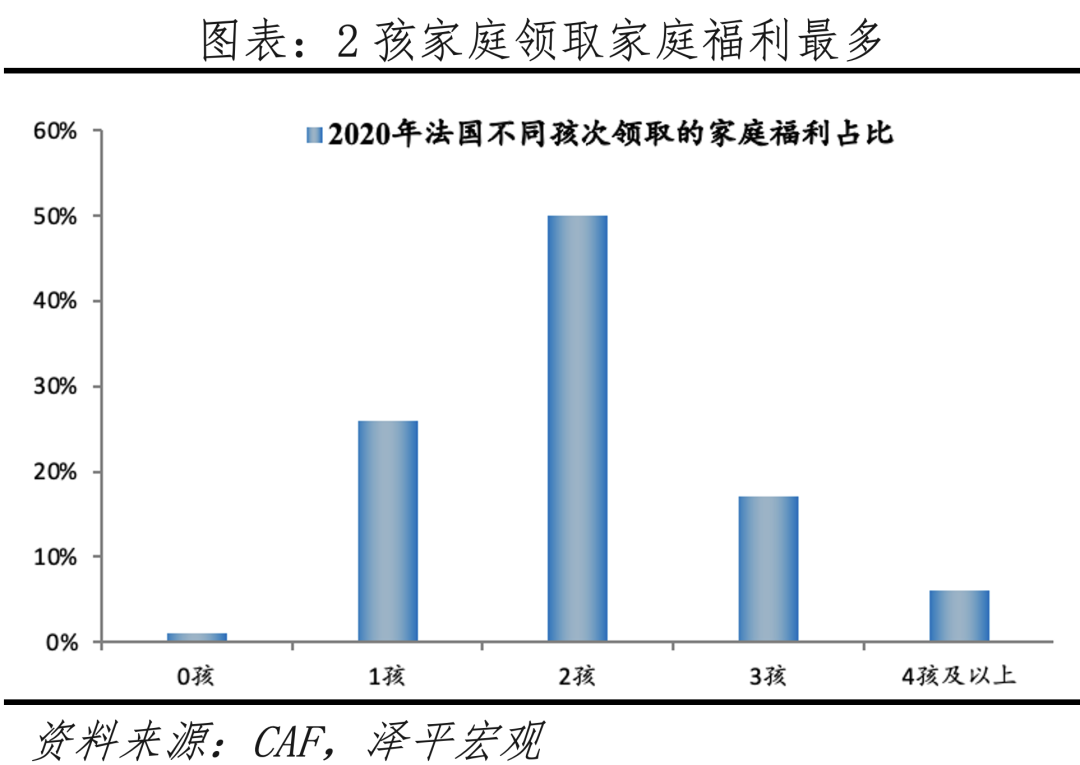

从资金来源看,法国的家庭福利被纳入社会保障体系中,资金来源以社保缴费为主,国家财政、社会捐赠等为补充。根据法国家庭补助局的数据,2018年家庭福利的资金来源分别为社会分摊金、国家及各部门报销、税收的比例分别为34%、43%、23%。从津贴发放情况看,法国的家庭福利由家庭津贴基金(CAF)负责发放给儿童监护人,截至2020年,法国家庭津贴已经惠及1360万家庭,覆盖约3200万人,在家庭福利住房支持等方面共支出370亿欧元,占2020年法国GDP的约1.6%。分类型看,2020年,家庭津贴占各类家庭福利支出总和的62%,为最高。分家庭看,0、1、2、3、4个孩子以上的家庭领取福利的占比分别为1%、26%、50%、17%、6%,二孩家庭领取最多。

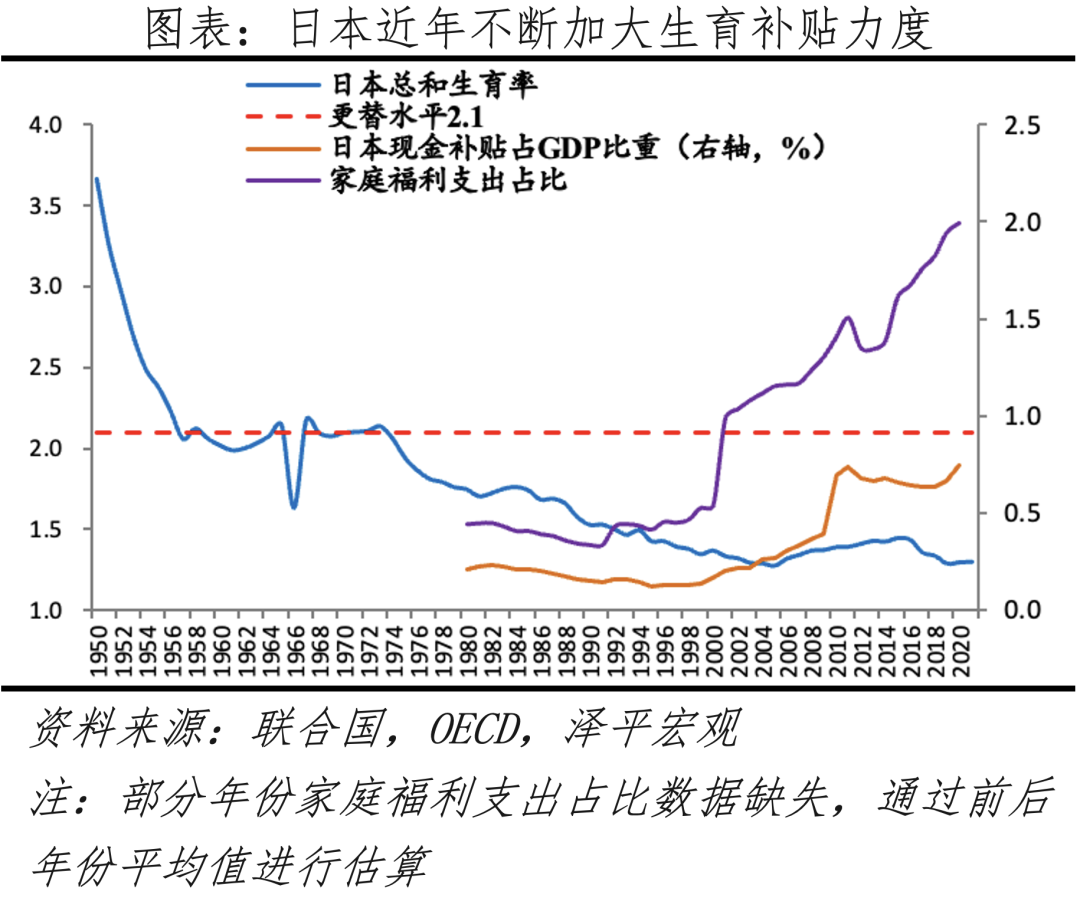

2.3 日本:生育政策转变不及时,近年生育补贴金额不断增加、但不同力度仍不如北欧国家,已陷入“低生育陷阱”二战至今,日本经历了从控制生育到稳定人口再鼓励生育的转变,但是由于错过了鼓励生育的最佳时期,人口问题严峻。第一阶段:控制人口。1947-1949年,日本经历了第一次婴儿潮,三年共出生802万人,出生率由1945年的26.4‰急速上升到1949年的32.9‰。日本开始研究如何抑制人口增长,1948年日本政府出台《优生保护法》,实行少生优育,放宽人工流产限制;1949年日本众议院决定健全和普及“家庭计划”,免费派发避孕工具和避孕药品等。第二阶段:稳定人口。1971-1973年,日本第二次婴儿潮出现。1974年日本总和生育率首次降至更替水平以下,1974年日本厚生劳动省把静止人口作为人口发展的新战略目标。第三阶段:鼓励生育。1990年总和生育率降至1.54,使日本社会认识到低生育率现状,开始鼓励生育。日本在应对少子化的过程中做出较大努力,1990-2021年,制定和完善关于应对少子化的法律文件12次、少子化应对会议决定10次、少子化社会对策决定6次、其他相关决定超10次。虽然日本不断提升家庭福利支出,但是支出水平远低于OECD国家平均值。根据OECD数据,2019年日本家庭福利支出占GDP比重为1.95%、现金支出占比为0.66%,均低于OECD国家平均值的2.29%、1.12%。由于鼓励生育政策变化缓慢、家庭福利支出占比较低等原因,日本陷入“低生育陷阱”、积重难返,2022年总和生育率跌破1.3,低生育率使日本人口于2008年见顶、2100年将比峰值减少53%,并且老龄化高龄化程度为全球之最。从生育率看,日本总和生育率1950年为3左右,1974年持续下降至2.05,2005年为1.26、为历史最低,此后小幅回升至1.4,2021年又快速降到1.3。从总人口看,在长期的低生育率背景下,2008年日本人口见顶,为1.28亿。根据日本统计年鉴中的预测,到2050年日本人口将降至1.02亿、比峰值减少约20%,到2100年日本人口降至不到6000万、比峰值减少53%。从年龄结构看,日本是全球老龄化高龄化程度最严重的国家,1950-2019年65岁及以上人口占比从4.9%快速增至28.5%,其中80岁及以上人口占比从1950年的0.4%增至2015年的7.5%;预计2050、2100年日本65岁及以上人口占比分别达37.7%、38.3%。

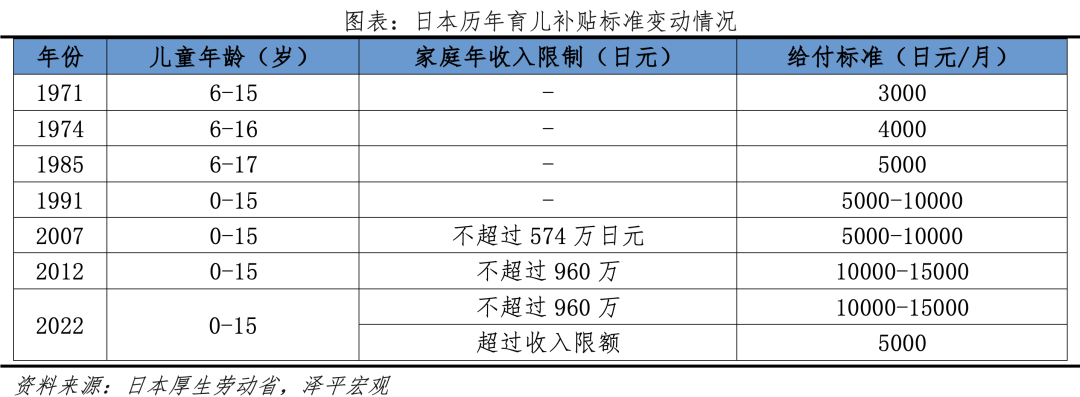

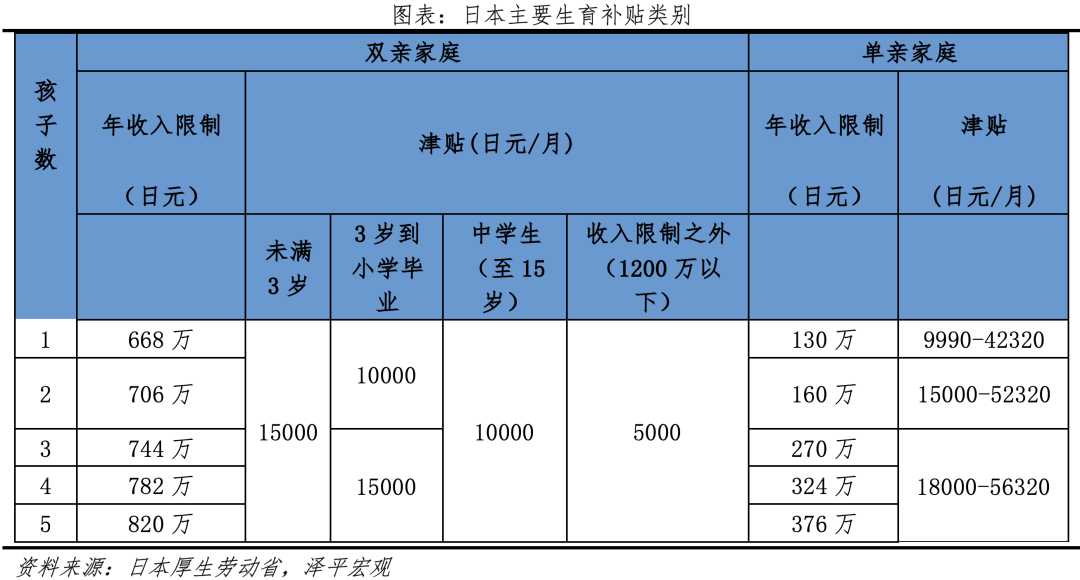

家庭福利津贴方面,日本对有子女家庭提供一次性生育津贴、育儿补贴等,包括50万日元的一次性生育补贴和每月1-1.5万日元的育儿补贴(15岁以下)等。根据OECD数据,2019年日本的家庭福利支出占GDP比重为1.95%、现金福利支出占比为0.66%。1)近年日本生育补贴金额逐渐增加,2023年一次性生育补贴或将增至50万日元。生育津贴是为了减轻分娩所需的直接费用或产检等支出提供的补贴,2009年-2011年,日本政府实施了应对生育率下降的紧急措施,将一次性生育补贴从38万日元提升至42万日元,可将补贴直接给医院来支付相关费用。2022年底至2023年初,日本岸田首相宣布将在2023年将一次性生育津贴提升至50万日元(约人民币2.5万日元)。2)育儿补贴的范围逐渐扩大、金额不断提升,为了控制财政支出,补贴中引入家庭收入限制,目前符合条件的家庭每月每孩可领约1-1.5万日元的补贴(15岁以下)。1992年日本的育儿津贴领取范围从二胎放宽至一胎;在补贴年龄方面,1971年《儿童津贴法》中的儿童津贴发放对象的年龄范围是6-15岁,1991年儿童津贴的年龄范围扩大到0-15岁;在补贴金额方面,1971年儿童津贴标准为3000日元/月、1974年上升至4000日元/月、1985年上升至5000日元/月,1991年实行更为细化的补贴方式,3孩及以上补贴金额为1万日元/月。目前符合条件的家庭每月每孩可领约1-1.5万日元的补贴(15岁以下)。2021年,日本育儿津贴共给付19946.2亿日元、惠及960万人。此外,日本将减轻不孕治疗的经济负担作为应对少子化的对策之一,于2004年引入辅助生殖治疗补贴,不孕不育治疗津贴范围扩大、金额增加。补贴金额从2004年的10万日元增至2022年的35万-75万日元,并于2022年4月将辅助生殖纳入国民健康计划,实现不孕治疗的保险适用。

从补贴效果看,日本鼓励生育政策并没有取得较好的效果,主要是由于生育政策调整缓慢且补贴力度仍不如北欧国家,男性育儿假有名无实、仍以传统津贴模式为主。根据估算,日本育儿补贴仅可覆盖抚养0-18岁孩子成本约10%。1)日本错过了调整生育政策的最佳时期,总和生育率在1974年跌至更替水平以下,但直到1990年后才开始鼓励生育,且鼓励生育力度相对较弱。根据OECD数据,2019年日本家庭福利支出占GDP比重为1.95%,远低于OECD平均值的2.29%,其中现金福利支出占比0.66%,远低于平均值1.12%。2)日本家庭模式仍以“男主外、女主内”为主,男性育儿假有名无实。日本设立产假和育儿假,产假期间可获得休假前工资的50%-67%的补贴,虽然男生也有育儿假,但是根据日本厚生劳动省,2021年男性育儿假休假率仅14%,且大部分男性休假时间不足2周,男性育儿假有名无实。3)从补贴力度看,根据公开资料显示,日本抚养一个孩子至18岁大约需要花费2000万日元,按照日本现有的育儿补贴标准,育儿补贴仅可以覆盖10%左右的育儿成本。2.4 德国:2007年开始学习“北欧模式”,生育补贴不断升级,总和生育率提升至1.5以上、成功跨越“低生育陷阱”两次世界大战使德国人口发生较大变动,期间,政局动荡导致人口政策调整缓慢,叠加“第二次人口转型”来临,人口结构恶化迅速、总和生育率快速下降,直至21世纪初,德国开始重视人口问题,开始学习北欧国家,推出一系列促进工作与家庭平衡的政策,总和生育率提升至1.5以上。一战后:战后由于纳粹政府实施积极的人口政策、人口总量增加。1915-1930年代,第一次世界大战夺取280万人的生命,1919年德国总人口降至6289万人。1930年代阿道夫·希特勒统治期,纳粹政府以种族主义理论为依据,以夺取世界霸权为目的,推行了“保种保族并且使之增长”的人口政策,德国在此阶段呈现出“婚姻繁荣”和人口重新上升。根据1939年人口普查,刨除吞并的奥地利和苏台德等地区,德国人口仍高达6862万,较1933年增加5.2%。二战后:战后迎来婴儿潮。1940-1960年代,第二次世界大战使德国总人口负增长,1945年德国人口自然增长率为-2.3%,人口降至6600万,是自一战后的首次负增长。1959-1965年,由于战后补偿性生育的影响,德国迎来了战后婴儿潮,总和生育率从2.1增至2.5,期间每年新生儿数量约130万人,比1950年代增长了约30%。1970年代-1990年代:生育率降至冰点、人口政策转变缓慢。此阶段经历了“第二次人口转型”,在经济高速发展、女性受教育水平提升、家庭观念转变,生育意愿快速下降,1970-1993年,德国总和生育率从更替水平2.1降至1.29,进入“低生育率陷阱”。1972年起,德国人口增长率由正转负,出生率降至10‰及以下。但由于纳粹曾使用人口政策来达到其意识形态和种族主义目标,关于人口政策,尤其是人口干预措施的讨论在二战后成为禁忌。1990年代后:调整人口结构纳入家庭政策、政府提供真金白银的补贴鼓励生育,特别是2007年后开始借鉴北欧家庭政策,生育率从1.3以下增加到1.5以上。2002年,德国联邦议会《人口变迁调查报告》提交后,德国社会才认识到人口问题。2003年,德国成立了“家庭政策联盟”,明确将人口结构目标和劳动力市场目标纳入家庭政策议程,政府实施一系列促进家庭人口增长的刺激计划。2007年,德国开始向北欧国家学习,提升夫妻领取生育津贴的灵活性。2000-2019年,德国家庭福利支出占GDP比重从2.1%增至3.2%,期间家庭现金福利支出占比一直高于1%。2006-2016年,总和生育率从1.3增至1.6,此后小幅降至2021年的1.53,仍高于1.5。

家庭津贴方面,德国的生育补贴主要包括生育津贴、父母津贴、子女津贴等,联邦政府承担补贴费用,根据OECD数据,2019年德国的家庭福利支出占GDP比重为3.2%、现金福利支出占比为1.1%。1)生育津贴是指在休产假期间的所获得的补贴,如果女性在休产假之前有合法保险,则可以从健康保险中获得生育补贴;如果没有,则将获得联邦社会保障的生育福利。其中,健康保险补贴的生育津贴是13欧元/天,如果过去三个月净工资超过13欧元/天,则可向雇主申请支付差额,支付周期为产前6周到产后8周。联邦社会保障局提供的生育津贴总计最高为 210 欧元。2)父母津贴是指父母在孩子出生之后,因照顾孩子未从事全职工作,而是在家照顾孩子所获的的补偿,包括基础津贴、父母津贴+和伴侣合作奖金。在德国,父母在子女出生后没有从事全职工作就能领取相应的父母补贴,领取比例为出生前净收入的65%、比例根据工资进行调整。为了鼓励父母在子女出生后进行兼职工作,德国2015年推出“父母津贴+”,可领取期限是基本津贴的两倍。并且,为了鼓励夫妻双方共同照看小孩,如果双方均在孩子出生后照顾孩子并从事兼职工作,还可以多领取2-4个月的伴侣合作奖金。3)子女津贴或税收减免,二选一,其中子女津贴也称儿童福利金,是支付给所有家庭的补贴,且近年德国子女津贴的额度有所增加,目前所有孩子均可领取250欧元/月的补贴(0-18岁)。从补贴额度看,2023年之前,根据德国联邦子女津贴法的规定,一孩、二孩的津贴为219欧元/月,三孩为225欧元/月,从第四个孩子开始为每孩250欧元/月。2023年新的补贴规定为,所有孩次均为250欧元/月。从领取期限看,子女津贴的发放期限是孩子0-18岁,如果孩子失业则领到21岁、如果孩子正在接受教育则领到25岁。税收减免包括基本扣除(根据工资决定)、托儿费扣除(4000欧元/孩/年)、学费扣除(5000欧元/孩/年)、雇佣保姆扣除等。

从补贴效果看,2000年以来,德国总和生育率在OECD的排名从倒数变为了中等,主要归功于一系列生育激励政策的推出和家庭福利制度的转变。根据估算,德国儿童福利金可覆盖抚养0-18岁孩子成本约36.5%。1)迅速转变人口政策、快速完善家庭福利,2000-2019年,德国家庭福利支出占GDP比重从2.1%增至3.2%(高于OECD平均值的2.29%),期间家庭现金福利支出占比一直高于1%。2)2007年,德国将传统的家庭政策向“北欧模式”转变,提升夫妻领取生育津贴的灵活性。2006年之前,德国的生育津贴主要以支持母亲居家照顾为主,2007年开始,德国学习北欧的福利政策,鼓励父母双方照看孩子,推出了 “父母津贴”,此后为了增加父母领取津贴的灵活性,在2015年推出了“父母津贴+”。3)从补贴力度看,根据德国联邦统计局2019年的数据,抚养一个孩子至18岁共需要花费近15万欧元,其中6岁以下、6-12岁、12-18岁分别花费587欧元/月、686欧元/月、784欧元/月,目前德国儿童福利金为250欧元/月,大约可以覆盖0-18岁孩子抚养成本的36.5%。2.5 美国:以保障中低收入家庭为主,家庭福利占比在OECD国家中倒数,近年生育率明显下降美国主要通过市场来满足家庭福利需求,政府主要发挥补缺功能、保障低收入群体福利,其生育政策属于“不干预”类型,根据OECD数据,2019年美国家庭福利支出占GDP比重为1.04%,现金支出占比为0.06%,在OECD国家中倒数,近年生育率明显下降,2007年从更替水平2.1降至2021年的1.7。从生育率看,美国的总和生育率在1976年下降到1.74之后,又缓慢的提升,在1988-2010年间稳定在2.0左右的水平,近年来又出现下滑,2021年下降到1.7,在发达国家中仍处于较高水平。从人口总量看,美国依靠开放的移民政策大量吸收国际移民,人口总量迅速增长。19世纪初自然增长率高并大量吸收移民,1800-1960年从680万增至1.9亿人;20世纪60年代至今,人口自然增长放缓,但移民支撑人口维持稳定增速,1960-2020年总人口从1.9亿增至3.3亿。

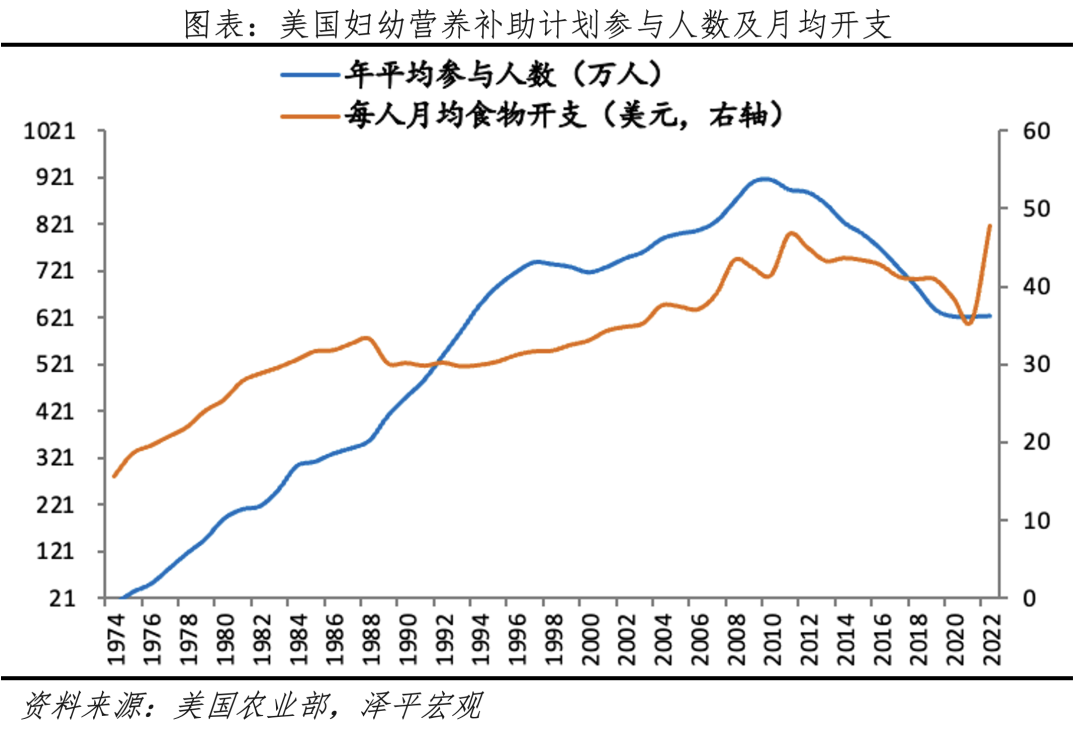

美国从分娩保障、税收抵免金等方面出发,构筑家庭生育支持体系,主要保障低收入人群,针对低收入、残疾和单亲家庭提供各类补助,补贴力度较小,根据OECD数据,2019年美国的家庭福利支出占GDP比重为0.67%、现金福利支出占比为0.06%,分别在OECD国家中排倒数第4、第1。从儿童福利制度看,美国人崇尚自由、家庭福利制度倾向于发挥“托底”作用,主要保障低收入家庭。20世纪开始,政府逐渐参与到儿童福利制度中。1909年,美国设立儿童局,负责管理儿童福利的相关事务。20世纪50年代开始,儿童福利的相关立法快速完善,先后实施午餐计划、妇幼营养计划等,为中低收入家庭提供营养补贴。1961年《特别未成年儿童援助法案》将援助范围从孤儿或单亲扩大到父母失业的儿童。1974年将遭受家庭虐待和忽视的儿童也纳入政府保护体系。从分娩保障看,1963年《社会保险法》修正案颁布,允许对非政府机构妇幼保健研究项目拨款;2010年《平价医疗法案》颁布,独立的产妇分娩中心被纳入医疗救助计划;2012年医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)开展“strong start for Mothers and Newborns”计划,提供集体产前护理并建设更加完善的分娩中心与妇幼保健院。从税收抵免福利看,1997年儿童税收抵免(CTC)计划颁布,为家庭抚养的每名17周岁以下儿童提供每年400美元的税收抵免,1999年、2001年、2019年、2021年分别提升至500、1000、2000、3600美元。同时,儿童税收抵免计划的退税年收入门槛2009年由10000美元降至3000美元,2019年进一步降至2500美元。2021年7月,美国对家庭实施为期半年的特殊儿童税收抵免,无论家庭是否交税,都能获得抵免补助,具体规定是符合资格的父母(单亲家庭年收入7.5万美元、双亲家庭年收入15万美元以下)将收到300美元/月/人(6岁以下)、250美元/月/人(6-17岁)。资金来源主要是联邦政府预算拨款、地方财政以及社会、机构或个人的慈善资助。