今天,是张爱玲逝世27周年。重读夏志清先生在《中国现代小说史》 中对张爱玲文学成就的评议,或许我们能与作为“悲剧女作家”的张爱玲,更近一些。 张爱玲所写之短篇小说《茉莉香片》,沿用《第一炉香》、《第二炉香》的比喻方式,描述一个“动人的故事”(夏志清 语)。作品发表于1943年,是张爱玲成为职业作家后的第三篇小说,后收入《传奇》。夏志清在《中国现代小说史》关于张爱玲这一章节中,不仅对《金锁记》作出了与陀思妥耶夫斯基比肩的评价,他还将《茉莉香片》与陀氏的《地下室笔记》做了对比。 夏志清指出,“苍凉”的历史及美学观是张爱玲小说的特色,他还强调,在这部小说中,张爱玲充分地发挥了她的悲剧意识。“我们预备详细地讨论一下,可以看看张爱玲的艺术在顶紧张的状态下可以达到多高的巅峰。”夏志清写道。本文节选自夏志清所著《中国现代小说史》第3编第15章

张爱玲说她不愿意遵照古典的悲剧原则来写小说,因为人在兽欲和习俗双重压力之下,不可能再像古典悲剧人物那样地有持续的崇高情感或热情的尽量发挥。契诃夫以后的短篇小说作家,大多认为悲剧只是一刹那间的事:悲剧人物暂时跳出自我的空壳子,看看自己不论是成功还是失败,都是空虚的。这种苍凉的意味,也就是张爱玲小说的特色。

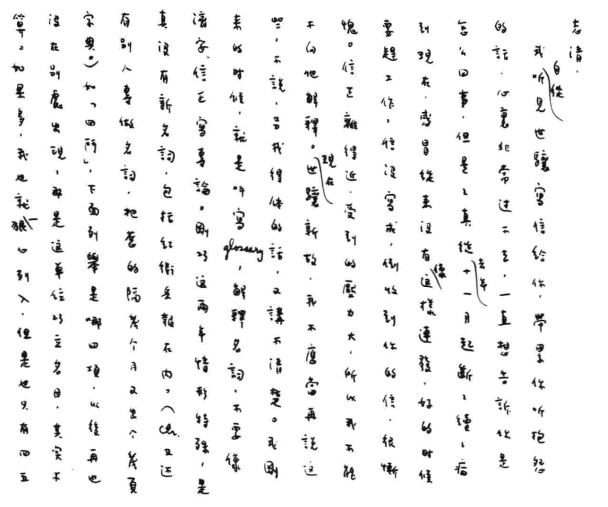

她的几篇讽刺性的短篇小说里,主角人物在如意的环境里忽然来了一点小不如意,他的满怀希望忽然临时变成失望,这样他对于人生的悲剧,多少有了认识。但是张爱玲还认真地写过几篇比较长的短篇小说,这里面她把悲剧意识充分发挥。这几篇小说我们预备详细地讨论一下,我们可以看看张爱玲的艺术在顶紧张的状态下可以达到多高的巅峰。 张爱玲写给夏志清的信

张爱玲写给夏志清的信《茉莉香片》是一篇动人的故事,里面的人物可能影射作者柔弱的弟弟。题材是年轻人找寻自己真正的父亲,当代世界许多大小说家都曾写过这样的故事。

聂传庆是20岁的青年,身体瘦弱,看上去似乎有点老态。抗日战争发生后,他跟着他的抽大烟的父亲和后母,从上海来到香港;现在香港一家大学里读书。他认识了一个活泼可爱的同学言丹朱,是一个教授的女儿。她之所以喜欢和他接近,主要的是因为他沉默害羞,不像别的男同学那样的粗野。聂传庆妒忌她的美,也妒忌她的幸福,心里并不高兴。

一天下午,传庆和她在公共汽车上闲谈,谈起了她父亲的名字。这个名字好像很熟。回到家里,他同父亲和后母说了几句话,心里很不痛快,索性把自己关在房里,想这名字。他记得清清楚楚,小时候曾经翻到过一本杂志,上面题着这几个字:“碧落女史清玩。言子夜赠。”碧落是他母亲的名字。

这本旧杂志当然是找不到了,但是母亲还有一张(唯一的)照片留在世上。那是她在结婚之前照的,脸上表情很是忧郁,他现在悟出道理来了。母亲死的时候,他才四岁,他也想不起她的模样来。可是他听见过许多流言,从他后母那里,从佣人那里;他现在仔细一想,他开始知道他母亲曾经有过怎么样的悲剧,原来言子夜是他母亲生平唯一的爱人。他做过她的家庭教师,他也正式托人求婚。他家虽然也算富有,可是到底是做生意的,配不上官宦之家,求婚也就没有求成。后来言子夜出洋留学,他母亲也嫁到聂家来了。| 关于碧落的嫁后生涯,传庆可不敢揣想。她不是笼子里的鸟。笼子里的鸟,开了笼,还会飞出来。她是绣在屏风上的鸟——悒郁的紫色缎子屏风上,织金云朵里的一只白鸟。年深月久了,羽毛暗了,霉了,给虫蛀了,死也还死在屏风上。她死了,她完了,可是还有传庆呢?凭什么传庆要受这个罪?碧落嫁到聂家来,至少是清醒的牺牲。传庆生在聂家,可是一点选择的权利也没有。屏风上又添了一只鸟,打死他也不能飞下屏风去。他跟着他父亲二十年,已经给制造成了一个精神上的残废,即使给了他自由,他也跑不了。跑不了!跑不了!索性完全没有避免的希望,倒也死心塌地了。但是他现在初次把所有的零星的备闻与揣测,聚集在一起,拼凑成一段故事,他方才知道:二十多年前,他还没有出世的时候,他有逃脱的希望。他的母亲有嫁给言子夜的可能性,差一点,他就是言子夜的孩子,言丹朱的哥哥。也许他就是言丹朱。有了他,就没有她。 |

传庆和丹朱一同上言子夜教授的中国文学课。他越是崇拜这位教授,就越是恨教授的女儿。教授问他一个问题,他嗫嗫嚅嚅答不上来,终于哭起来了。班上同学都笑他,丹朱也跟着笑。教授“生平最恨人哭”,厉声把他赶出教室。

那天晚上恰巧举行庆祝圣诞舞会。他父亲替他买了票,传庆只好去参加。可是他没有去,他只是一个人在山上走个不停(学校就在那山上)。舞会快完的时候,他向学校走去,遇见了丹朱和别的同学。丹朱请他陪她步行回家。晚上冷而有风,丹朱替她的父亲道歉:言教授在课堂上是太凶了一点;丹朱诚恳的态度似乎使她看来特别美丽。

以后的事,最好把全文录下。这是全篇小说的高潮,传庆心里郁积的火气全发泄出来了,他的残忍可以和陀思妥耶夫斯基《地下室手记》(Notes from the Underground) 里的主角拒绝一个善良的妓女相比。传庆不需要丹朱那种同情;即使她愿意把她那一种正常健全的爱情送给他,他也不要。他认为她的父亲应该是他的,她霸占了他的父亲,剥夺了他应有的幸福;他既恨且妒,他要报复——完全不合理的报复。假使不能报复,他所需要的爱也不是丹朱所能了解的爱;他要把自己的姓氏连他过去的生活一笔勾销,他要把全部的生命贡献给他的爱人。丹朱半哄半同情的态度,逼得他说出下面的一段话来:“丹朱,如果你同别人相爱着,对于他,你不过是一个爱人。可是对于我,你不单是一个爱人,你是一个创造者,一个父亲,母亲,一个新的环境,新的天使。你是过去与未来。你是神。”

传庆这段话,丹朱当然听不懂,但是丹朱愿意帮助他,这使得他火气更大。他很快地沿着小径走下山去,她想追上他。

| 他的自私,他的无礼,他的不近人情处,她都原宥了他,因为他爱她。连这样一个怪僻的人也爱着她——那满足了她的虚荣心。丹朱是一个善良女人,但是她终究是一个女人。他已经走得很远了,然而她毕竟追上了他,一路喊着:“传庆!你等一等,等一等!”传庆只做没听见。她追到了他的身边,一时又觉得千头万绪,无从说起。她一面喘着气,一面道:“你告诉我......你告诉我......”传庆从牙齿缝里迸出几句话来道:“告诉你,我要你死!有了你,就没有我。有了我,就没有你,懂不懂?”他用一只手臂紧紧挟她的双肩,另一只手就将她的头拼命地向下按,似乎要把她的头缩回到腔子里去。她根本不该生到这世上来,他要她回去。他不知哪儿来的蛮力,不过他的手脚还是不够利落。她没有叫出声来,可是挣扎着,两人一同咕碌碌顺着石阶滚下去。传庆爬起身来,抬腿就向地下的人一阵子踢。一面踢,一面嘴里流水似的咒骂着。话说得太快了,连他自己也听不清,大概似乎是:“你就看准了我是个烂好人!半夜里,单身和我在山上......换了一个人,你就不那么放心吧?你就看准了我不会吻你,打你,杀你,是不是?聂传庆——不要紧的!‘不要紧,传庆可以送我回家去!’......你就看准了我!”第一脚踢上去,她低低嗳了一声,从此就没有声音了。他不能不再狠狠的踢两脚,怕她还活着。可是,继续踢下去,他也怕。踢到后来,他的腿一阵阵的发软发麻。在双重的恐怖的冲突下,他终于丢下了她,往山下跑。身子就像在梦魇中似的,腾云驾雾,脚不点地,只看见月光里一层层的石阶,在眼前兔起鹘落。跑了一大段路,他突然停住了。黑山里一个人也没有——除了他和丹朱。两个人隔了七八十码远,可是他恍惚,可以听见她咻咻的艰难的呼吸声。在这一刹那间,他与她心灵相通。他知道她没有死。知道又怎样,他有这胆量再回去,结果了她?他静静站着,不过两三秒钟,可是他以为是两三个钟点。这一次,他一停也不停,一直奔到了山下的汽车道,有车的地方。家里冷极了,白粉墙也冻得发了青。传庆的房间里没有火炉,空气冷得使人呼吸间鼻子发酸。然而窗子并没有开,长久没开了,屋子里闻得见灰尘与头发的油腻的气味。传庆脸朝下躺在床上。他听见隔壁父亲对他母亲说:“这孩子渐渐的心野了。跳舞跳得这么晚才回来!”他后母道:“看这样子,该给他娶房媳妇了。”传庆的眼泪直淌下来。嘴部掣动了一下,仿佛想笑,可是动弹不得,脸上像冻上了一层冰壳子。身上也像冻上了一层冰壳子。 丹朱没有死。隔两天开学了,他还得在学校里见到她,他跑不了。 |

小说就这样结束了。传庆狂暴地虐待丹朱,把他生命的空虚全暴露出来了。传庆的性格是阴郁的、别扭的、女性化的;他有高度敏锐的感觉;他的生活是不幸的;他要寻求自我的本来面目;他要反抗他所不中意的家庭环境,可是他的怒气毫无力量;他对于小资产阶级的幸福生活既嫉妒又鄙视——这样一个青年人的故事,近代好几位欧洲小说家都写过。但是张爱玲笔下的聂传庆是中国旧社会衰颓中的人物。他不是乔伊斯所创造的斯蒂芬·第特勒斯(Stephen Dedalus) ,也不是托玛斯·曼所创造的东尼奥·克娄格(Tonio Krüger)。

中国人所受的束缚,比西洋人更要厉害,因此聂传庆的痛苦比那几个典型的欧洲青年更要厉害。在乔伊斯的小说里,第特勒斯还可以想到他可以同希腊神话里的第特勒斯那样远远的飞走。聂传庆只是背负起他亡母的十字架,躲在自己房里自怨自艾,出走的念头,一点也没有;他最后的狂暴,更足以证实他的无能为力。

“绣在屏风上的鸟——霉了,给虫蛀了,死也还死在屏风上。”——这是中国式的象征,也充分表示聂传庆和第特勒斯等人之间的不同。“他跑不了,”他冰冻地躺在床上,他已经听到他父亲和后母在替他准备“娶房媳妇”。可是在他最后总算得意洋洋地表现了一下“威力”,他那时候的心情总算超越了平日懦弱的感伤。全新平装版本,更加轻盈便携 震动中西学界的开创性著作,重构中国现代文学的研究格局 夏志清 著 刘绍铭 等译 活字文化 策划

世纪文景 上海人民出版社 |

在中国现代文学的研究上,《中国现代小说史》 是具有里程碑意义的经典之作。夏志清以其融贯中西的学识,论述了中国自五四运动至六十年代初小说的发展;他致力于“优美作品之发现和评审”,并深入探求文学的内在道德情操;他对许多现代小说家重新评价,“发掘”了不少当时并未受评论者注意的作家,如张爱玲、钱锺书等。本书英文版初刊于 1961 年,中文译本于1979 年出版,学术地位历久不衰。 |

《中国现代小说史》