象治疗感冒一样治愈癌症?一个全新大时代的来临?

兼评本年度的诺贝尔医学奖和化学奖

1927年九月一个平常的工作日,英国圣马丁医院的细菌学教授亚历山大弗莱明站在自己的实验室里,心情有点沮丧。在一个月之前,他把自己无数心血凝聚而成的实验材料:大量培养细菌的玻璃平皿,乱哄哄地堆在实验室,高高兴兴和家人度假去了。如今回来一看,很多平皿由于搁置太久,里面已经长满了黑色的霉菌,俗话说就是长毛儿了。

这个疏忽几乎毁掉了弗莱明度假归来的好心情,但是他拿起玻璃平皿在灯光下仔细观察,却发现了一个有趣的现象。原本均匀生长在平皿上的细菌涂层,在黑色霉菌的周围,却形成了明显的断带。很明显,霉菌可能分泌了一些什么东西,杀死了附近的细菌。

此时的弗莱明完全没有想到,他的“疏忽懒惰”,却开启了一个医学革命的大时代。黑色霉菌分泌的神秘物质,后来被弗莱明和他的同行们鉴定提纯并大规模生产,被命名为盘尼西林,是世界上第一个抗生素。它在受病菌感染的人体中的杀菌能力,完全不亚于在发霉培养皿中形成的细菌断带。从此,急性细菌感染,肺结核这样的不治之症就被人类征服了。

福兮祸兮,抗生素的成功,也给新药研发套上了一个定势思维的紧箍咒。从此以后,人们看待每一种疾病,都必定要找出罪魁祸首,比如细菌病毒寄生虫,并发明神药去定点攻击他们。成功的例子有,弗莱明的抗生素,何大一发明的抑制艾滋病毒的鸡尾酒疗法,中华女杰屠呦呦发现杀死疟原虫的青蒿素。

这样的思路,固然是战果累累,但是在肿瘤这个狡猾多端的敌人面前,却仿佛是望洋兴叹。治疗肿瘤的传统手段,是手术切除,但是架不住癌细胞到处乱窜,还要辅以副作用极大的放疗化疗。放射线和化疗药物,固然能杀死癌细胞,但同时也对正常机体损伤极大。

魔高一尺,道高一丈,科学家又发明了所谓癌症靶定性药物,设计的神药专门对付疯狂特异的癌细胞,而对正常组织伤害不大。但是,这种一度给人们以极大希望的疗法,也走到了尽头。

举个例子,设想人类细胞的某种“基因”出现了疯狂状态而致癌。靶定药物固然可以定向击中这种变异基因,从而杀死大部分癌细胞。而幸存下来的肿瘤细胞,具有极强的适应性和变异能力,可以在短时间内随机地在大量基因上产生突变。

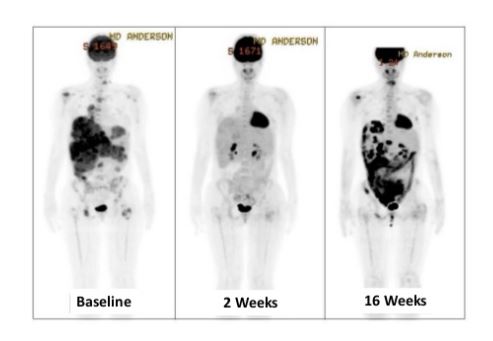

肿瘤病灶本就是一个适者生存的自由竞争的环境,哪个细胞获得了超强的基因突变,它就会大量繁殖,把长得不快的邻居们饿死挤死。而人类设计定向新药得能力和速度,和癌细胞基因突变的速度,根本不在一个数量级上。就算是找到一个神药,也只能是帮助一种本来弱势的癌细胞干掉强势竞争者,等到这种弱势癌细胞做大,这个新药已然失效了。如下图所示,左边是吃药前,大片阴影显示肿瘤扩散;中间是吃药后癌症消退,医患激动;右边这张照片是最让人心碎的,残余癌细胞养成抗性,再度卷土重来,照片的主人在一个月后过世。

希望在哪里?

答案其实在两百多年前就有了。一七九六年五月十四日,英国一个叫琴纳的乡村医生,把一个挤奶女孩手上的一些牛痘脓涂在一个八岁男孩的手臂上,于是他得了牛痘,一种和天花很类似,而症状轻微得多得皮肤腐烂疮,但是这个男孩也从此获得了对致命天花的终身免疫力,这是人类历史上第一次成功的疫苗接种。

如今,天花在世界范围内已得到了根除。耐人寻味的是,人类从未象发明抗生素对付细菌一样,研制出什么特效的杀天花神药。牛痘疫苗的神奇,在于它酝酿调配了人类自身的免疫系统,让这套蓄势待发的自体防御系统,对入侵的天花病毒风扫残云。

我在题目中把癌症和感冒联系在了一起,也许有人会说我语不惊人死不休,故意的。其实,从某种角度上,肿瘤的扩散和细菌或病毒感染造成的感冒,还真有类似之处。比如,传染性疾病是病原入侵体内,大量复制扩散并造成机体生病;而肿瘤,是自体细胞在病变之后,不可抑制地疯长并四处流窜,形成病灶入侵关键器官,造成死亡。

但是,得了感冒,美国医生往往并不建议病人立即吃药打吊瓶,而是卧床休息躺两天,很可能就自愈了,这是因为自体的免疫系统正在发挥作用,识别并杀死了病原。类似的,由自身细胞突变而成的癌细胞,已经和正常细胞判若两胞,比如,有研究表明,癌细胞呼吸和消耗养分的速率比正常组织高30%。 可是,人体原本强大的免疫系统,对癌细胞这样面目全非的自体“叛徒”,却置若罔闻无动于衷,听任他们横冲直撞,为什么?

前两天揭晓的诺贝尔医学奖得主,美国科学家艾莉森和日本的本庶佑,就是因为发现了肿瘤逃避自体免疫系统攻击之谜,而荣获2018的这项殊荣。根据他们的发现,癌细胞和免疫细胞原本是冤家,但是肿瘤狡猾狡猾的,它的表面进化出一种分子,能和本来杀气腾腾的免疫细胞有一种特殊的交流,就好像肿瘤细胞能贿赂免疫系统一样,说:您高抬贵手。免疫细胞点头道:行,你过去吧。

根据这个发现,制药学家研制了一种功能精细的分子,能够准确切断癌细胞和病人自体免疫系统之间的悄悄话,于是,免疫系统重新变得“铁面无私”,杀肿瘤细胞就像是剿灭感冒病毒一样,干掉入侵者于无形。

美国前总统卡特,已经90多岁高龄,几年前确诊癌症,病灶已然扩散到大脑和肝脏。卡特自知来日无多,发表了告别演说,回顾一生,问心无愧。同时,死马当活马医他还使用了美国制药巨头默克生产的吉舒达(keytruda),就是根据今年诺奖发现研制的免疫抗肿瘤新药。结果,几个疗程下来,癌细胞死光光(不排除以后复发的可能),看来卡特告别演说写早了。

传统的研发抗癌药的方式,就好像针对敌方发射的导弹,使用拦截导弹为反制,敌人发射100发,你就是技术逆天,拦截了99,漏网的那一个也会造成重大上伤亡。而肿瘤免疫治疗,是一种全新的思维,不拘泥于敌人主动发射了什么导弹,而是采用釜底抽薪的手段,直导黄龙,全歼敌人,一下子把你的基地彻底摧毁,你就是有核导弹,也发射不出来。同时,这也是向传统的回归,因为,早在200年前,琴那把牛痘脓液接种在健康小男孩手臂上的时候,人类的智慧就已经开始认识到了自身抗病免疫体系的潜力。

但是这样革命性的疗法,也有绕不过去的难度。就拿阻断癌细胞和自身免疫系统对话的药物来说,他们通常是结构极其复杂的蛋白质分子,若要人工设计这样精准命中目标的产品,还不把药工们给累死?

不怕,因为我们还有今年的诺贝尔化学奖。三位获奖者都是蛋白质大师,他们分别是弗朗西丝·阿诺德,乔治·史密斯和格雷戈里·温特。弗朗西丝·阿诺德是一位女杰,她因为发明蛋白质定点突变技术分得了一半奖金,这是一位经历传奇的奇女子,我们以后有机会在再说。后两位老少爷们,平分了另一半的奖金,虽然比女士穷,但是他俩的联合贡献,却是须眉丝毫不让巾帼。因为,史密斯和温特发明的所谓“噬菌体展示”技术,恰恰能在免疫抗癌药物研发中,起到关键作用。

噬菌体,是一种专“吃”细菌的病毒。它仿佛麻雀虽小五脏俱全,有一层坚硬的蛋白质外壳,内包DNA遗传物质。史密斯和温特发现,他们可以通过遗传工程技术,把上百万种随机组合的外来蛋白片段插入噬菌体外壳,让他们“展示”在各种人工筛选条件之下。

如此,能够阻断肿瘤和免疫细胞沟通的神奇片断,也许仅仅就是这百万分之一,但就是靠这强大的“展示”加“筛选”,它就会象金子一样,从土石中脱颖而出熠熠生辉。

200多年前,琴那通过接种牛痘激活人体免疫系统,吹响了人类战胜传染性疾病的号角;快100年前, 弗莱明发现的抗生素,让历史上人类头号杀手细菌性传染病,从此俯首称臣;今天,2018年度的诺贝尔医学奖阐明了免疫抑制肿瘤的机理,2018的诺贝尔化学奖为应用这种机理的药物开发提供了强大平台。也许,就象疫苗和抗生素一样,一个治愈肿瘤的医学大时代正在缓缓拉开帷幕,我们都是幸运的见证者。