画说一生 秀才下海,三年不成

二十六 秀才下海,三年不成

(1983-1985)

君子兰是老宋生活中的一件大事,是他八十年代的一大白日梦。

那些年“下海”是个时髦名词和时髦行动,弃工从商,弃农从商,弃文从商,几乎要形成全民总动员的态势。老宋也跃跃欲试。1983年初的一天,他很晚才从徐老师家回来,坐在我的床边兴冲冲地谈起他刚在老徐家形成的一个伟大设想——种君子兰。八十年代初在东北兴起一股君子兰热,到老宋在老徐家听说的时候,东北那边君子兰都卖疯了,一两万元一棵成兰!老徐已经买了好几棵,在阳台上开辟了一个花房,就等长大了出手。老徐是体院院长的儿子,也是学院的老师,很有经济头脑,有各种各样的消息来源和赚钱的路子。他鼓动老宋和老翟(老宋的好友,也是生化教研室的老师)一起种君子兰,一大顿忽悠把俩人说得意乱神迷,当下就决定干一票。

老宋兴致勃勃地给我描绘了一幅前途美景——别看现在几百块钱一棵小苗,买10颗,几年以后就结籽了,一棵花可结若干籽,子又生孙,孙又生子,子子孙孙无穷愦也(老宋的语文水平说不出这种文言,意思是这样),几年以后,不出四年吧,就可以挣到手54万元(不知怎么算出的,有零有整),你不是想要大钢琴吗?买几台都没问题。

我将信将疑地听着,花花草草能成气候?脑子里毫无概念。既然他想干,就试试吧。问题是本钱呢?我们俩人一分钱积蓄都没有,每月总要拉十几块钱的亏空,厚着脸皮跟妈妈借,发了工资先还钱,到了月底还是差那十几元。

要买花苗只能借钱,不知费了多少口舌,老宋说动了家人掏出腰包,妈妈、刘元、贵阳的兄弟姐妹各凑出一笔钱,老翟也设法借了一些钱,东拼西凑了3000元,他们今生也没见过这么多钱。

1983年1月,老宋穿着一件借来的军大衣,怀揣一个铝制饭盒,里面装着那笔“天大”的款项,向冰天雪地的东北鞍山出发。一个星期后回来了,从怀里掏出还是那个饭盒,3000元变成了十几棵小拇指长的小苗,两家人的全部希望。这之后老宋又两次借钱去鞍山,每棵小苗都是花二三百,还有一次花了1400元买了一棵大点的用来尽早开花结籽,自产小苗。

苗多了,我们狭小的宿舍养不下了,就在妈妈家的西跨院盖了一个小暖房,为了借用西墙,把西墙根爸爸种的一棵香椿树给移走了,栽到大北窑他新居的窗前,结果死了,我真觉得对不起爸爸。正是冬天,老宋自己在体院照顾另一批小苗,央求妈妈帮他看好暖房里的炉火。妈妈在管理炉火方面非常笨拙,家里的取暖炉子几乎天天都灭,为了让暖房的炉子永远发热,她只好半夜三更起来添煤。为了儿孙的幸福,妈妈真是无私地付出了许多。

一年后小苗长大了,开花结籽了,妈妈家的花房也放不下了。老宋和老翟在体院附近的村子租了一个农家院,挖了一个半截入土的大花窖,盖上了玻璃屋顶,两个人轮流住在那里看管花苗。那时我已经在中央戏剧学院工作,带着儿子住在妈妈家,可怜的女儿随着老宋每晚在村子里居住。

二人精心栽培之下,君子兰已经发展到上百棵,品种繁多,“垂笑”“黄技师”“大胜利”……蓬蓬勃勃,长势喜人,一种叫做“和尚头”的品种叶子宽度比老宋的手掌还宽一个指头(叶子越宽越名贵)。有人出十万元要买下所有花苗,被他们拒绝了,二人喜滋滋地憧憬着触手可及的未来。

1985年大舅从香港来北京看望妈妈,聊起君子兰的事,当会计师并和商界人士交道多年的大舅听了马上警告说,生意不是这样做的,一定要有进有出,千万不可积压产品,商界风云万变,一不小心就会血本无归。老宋哪里肯听,小打小闹的买卖不做,等所有的兰花养大了,几千元一棵出手,马上就是万元户几十万元户了。那时的万元户就如我们现在所说的亿元户一样高不可攀。

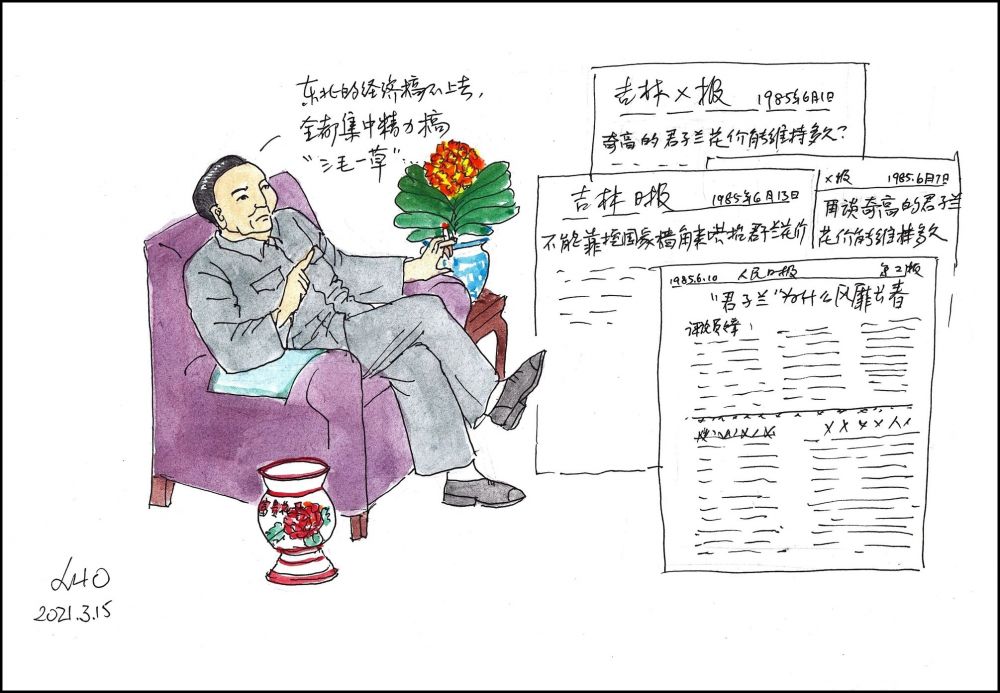

大舅的话不久就不幸而言中。全国上下君子兰热已经炒到了沸腾的地步,有的品种可卖十几万,几十万,最高甚至达到六十万,甚至有一个港商专程赴长春要用一辆皇冠轿车换一棵名种君子兰。在君子兰热的发源地马克思的那句话“(资本)如果有百分之百的利润,它就敢践踏人间一切法律,如果有百分之三百的利润,它就敢犯下任何罪行,甚至冒着被绞死的危险……”成为现实,由君子兰引发的腐败案件:公款送礼,收受贿赂,偷税漏税,和抢劫杀人案件与日剧增,引起了上面的注意——这是什么鬼,竟然能干扰国家经济计划,扰乱社会治安?在1985年的一次中央工作会议上,邓小平批评说东北的经济搞不上去,全都集中精力搞“三毛一草”(三毛是指三种动物的毛皮,草就是君子兰)。《人民日报》紧跟邓小平的指示,在6月10日发了评论员文章《君子兰为何风靡长春?》,说“君子兰除了观赏没有其他用途”,“君子兰买卖是‘虚业’”,“君子兰市场的繁荣是靠挖国家墙角获得的”,“是经济领域的的犯罪活动”,教导人们“四化建设要我们多干实事”。

上边一发话,君子兰热在一夜之间降到冰点。老宋们意识到形势不好,想马上出手,但是高贵的君子兰已经身价扫地,没有人稀罕了。他们只好自已到农贸市场上去卖,两个人趁没课时偷偷地轮流去,蹲在地上,前面摆几棵小苗,几毛钱一棵都没人买,还要防着市场管理员来收钱。

最终好不容易找到一个买主,就是当初想出十万元的那个,现在几千元把整个花房的君子兰连锅端走。商人还是有商人眼光的——小草身价百倍是不正常的,上面一句话决定市场的走向也是不正常的,此一时也彼一时也,君子兰总还有翻身的时候。果然几年后君子兰仍是名贵花种,身价仍是居高不下,曾经批评过君子兰热的邓小平还拿它作为珍贵礼物送给叶剑英。可怜老宋们就是赶上了那个悲催的时刻,又没雄厚资金支撑,只能自认倒霉,宣告破产。卖花的几千元基本上还清了各种债务,我们继续过着每月借债十几元的日子。

那两年的事情就像一场大梦,没留一点痕迹,留下的只是在老宋心里的伤痕和化解不开的君子兰情结。老宋到澳洲时,偷偷夹带了几颗君子兰种子,在澳洲子又生孙孙又生子,三十多年来生出了上千棵。他还想着有朝一日卖钱,可叹澳洲的野生君子兰就如野花野草一样蓬蓬勃勃,家家门口和街上的花坛到处可见,谁稀罕呀?但是君子兰在老宋心头已成块垒,目的是没有的,栽种就是一切。呼啦啦占据了半个院子又被虫子啃得残缺不全的君子兰似乎在提醒着他,秀才下海,三年不成。