画说一生(连环画)十一、世界归根结底是他们的

十一、世界归根到底是他们的(1966年春天—1966年秋,19岁)

我的画说一生讲的是我自己的历史,与此同时发表的《半壁家园》的片段是我家族的历史,两者有时有所交叉,特别是文革阶段。刚刚上传的《我的家——文革来了》与现在这篇画说有很多交集之处,就当文章的图解吧,请多包涵。

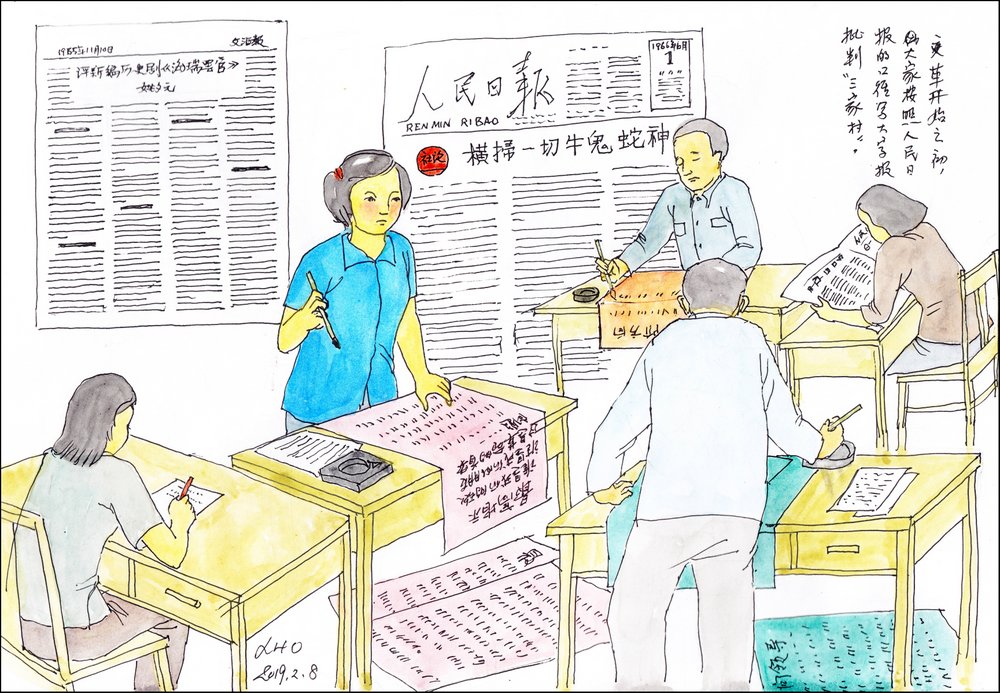

1966年的春天,报纸上开始连篇累牍地发表文章批判“三家村”——企图复辟的知识分子小集团。我百分之百地相信党,相信党的报纸,怀着对“反党分子”们的义愤,和全国人民一起投入了大批判斗争。

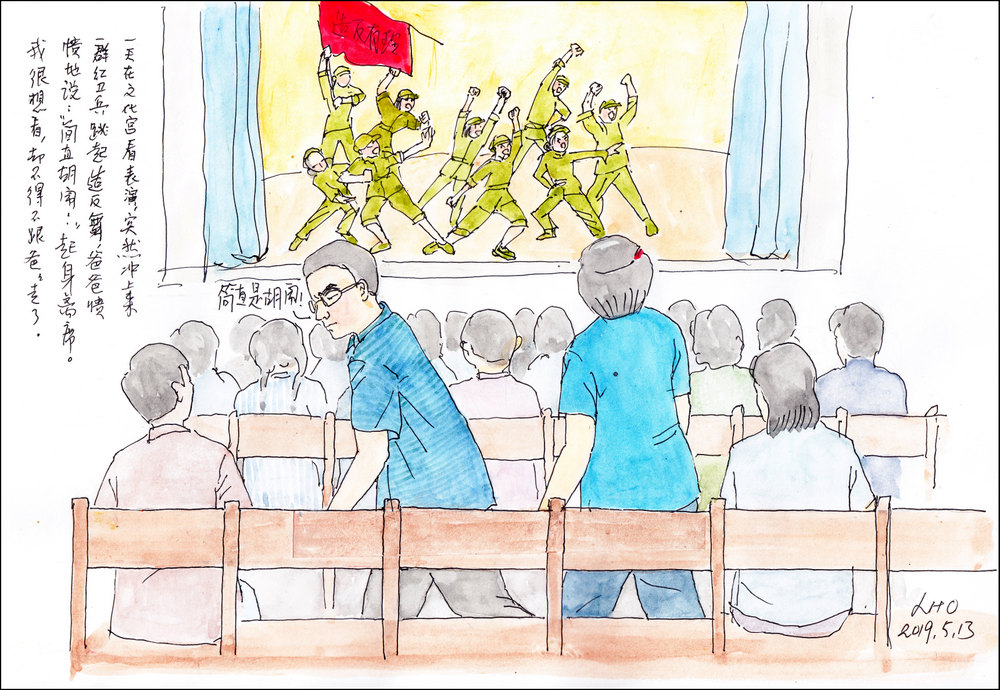

5月份的一天我和爸爸到文化宫去看表演,快结束时台上忽然冲上来一群穿黄军装的年轻人,宣布封建主义资产阶级的才子佳人、帝王将相占领无产阶级的舞台已经太久了,他们要把封资修的东西打翻在地,让毛泽东思想占领舞台。说着这一队人边唱边舞起来,动作火爆有力,唱的歌也充满火药味。全场人一时有点蒙,不知是该拍手好还是保持沉默。我从来没有见过这样有煽动性的歌舞,心潮随之起伏澎湃。爸爸气愤地说:“这叫什么节目,简直是胡闹!”站起来离席,我不情愿地和他一起走了。

接着中学生在毛泽东的鼓励下,首先在各个学校发动了对校领导的斗争。1966年6月7日,师院附中反对校领导的红卫兵抢占了广播室,然后与拥护校领导的师生在校园中对峙,师生开始分裂为“造反”和“保皇”两派。我非常地迷惘,不知该站在那一边。我心中赞同红卫兵们的造反精神,但又不觉得校领导是敌人应该被打倒。

下午团中央的胡启立亲自来师院附中处理对峙事件,并派来了工作组。工作组进校后立即表态支持造反派,认为学校领导确有问题。我响应工作组的号召,写大字报质疑校领导教育路线上的一些问题。我切切实实地感到革命的浪潮正在以势不可挡之力把我卷入激流,我要以最饱满的革命热情投身到斗争之中。

我的大字报引起了拥护校领导的老师的不满,不知是人事处还是团总支把我入团时填写出身的事情告诉了学生,挑拨学生批判我。学生的大字报指责我“隐瞒出身,混入革命队伍,投机革命……”除此之外就是骂人的语句(画面上蓝色大字报的内容就是当年大字报的记录,后来我才读懂了字里行间的字——革命?你配吗?)。学生们在大字报上给我起了侮辱性的外号“刘企鹅”,从此我在校园里走路,“刘企鹅”的喊声此起彼伏,让我这个19岁的女孩又羞又愤,恨不得找个地缝钻进去。(我女儿看了这一段说:“企鹅,多可爱的名字呀!”怎么才能让年轻人理解那个没有人性的时代对人们的伤害呀!)

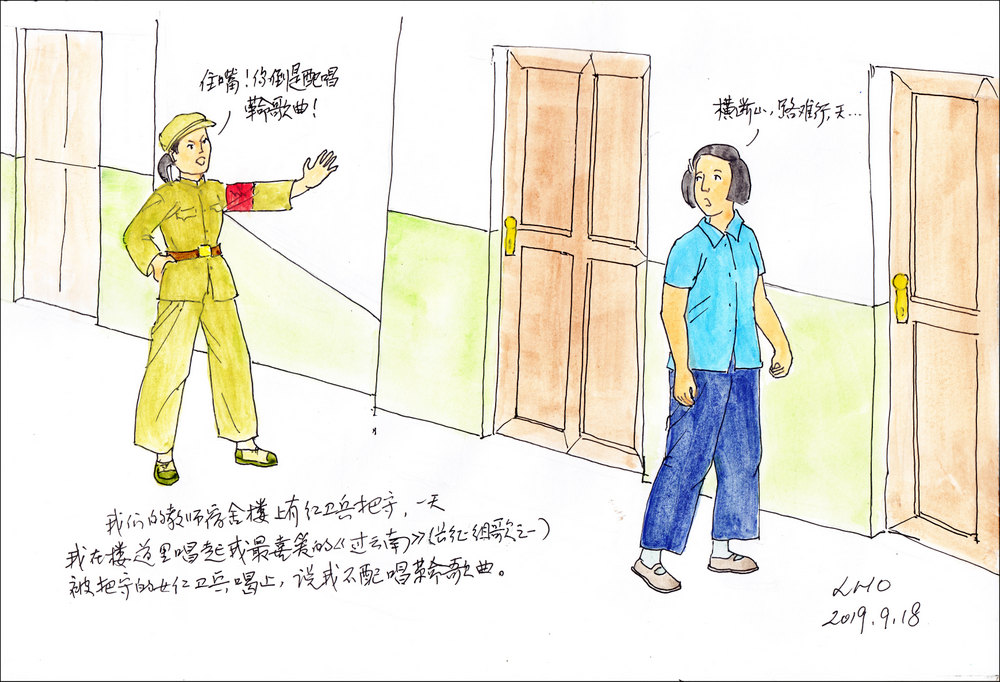

我们的教师宿舍楼上有红卫兵把守。一天我在楼道里唱起我最喜爱的《长征组歌》之一“过云南”。刚唱了一句,就被守楼的红卫兵断喝:“住嘴,你配唱革命歌曲吗!”

6月学校去农村夏收劳动。学生对我的态度特别恶劣,我不知道错在哪里。回到学校,谩骂和侮辱的大字报和批判会已经在等着我,初中小孩更是对我拳打脚踢,恶言辱骂,弄得我晕头转向。批判会上说我下乡劳动时在厨房捉苍蝇放到学生的饭菜里,把马粪放到粥里毒害革命学生,致使很多人生病拉稀。荒诞之至!我迷惑得很,怎么文化革命搞得像一场闹剧?

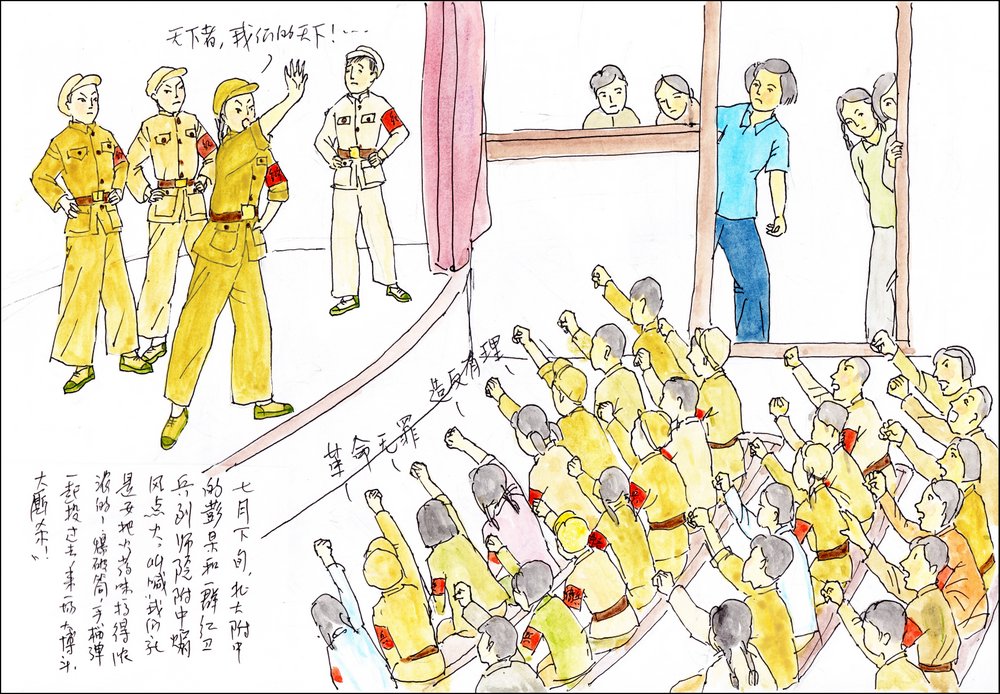

七月下旬北大附中的红卫兵彭小蒙到师院附中煽风点火,彭高喊:“我们就是要把火药味搞得浓浓的!爆破筒、手榴弹一起投过去,来一场大搏斗,大厮杀!我们就是要狂妄!我们就是要抡大棒,显神通,施法力,把旧世界打个天翻地覆,打个人仰马翻,打个落花流水,打得乱乱的,越乱越好!”在学生中引起一阵阵狂热的掌声和口号,几乎要掀翻了礼堂的顶棚。从她那里我还听到了“天下者我们的天下,国家者我们的国家,社会者我们的社会,我们不说,谁说?我们不干,谁干?”“马克思主义的道理千条万绪,归根结底就是一句话,造反有理,根据这个道理,于是就反抗,就斗争,就干社会主义”这些话让我感到不安,我闻到了血腥的气味,我知道他们的“我们”并不包括我这样的人在内,而且对我是有威胁的。

在疯狂理论的指导下,殴打校领导和老师的事情普遍发生,继8月5日师大女附中首开打死卞仲耘校长的先河之后,很多学校发生了打死领导和老师的恶性事件。8月18日毛主席在天安门上接见了全国各地来京的红卫兵,戴上了红卫兵的袖章,并鼓励打死人的学校的红卫兵“要武”,更使武斗升温,一时间红卫兵拿起皮带棍棒到处殴打“地富反坏右黑资”被打死者无数。

我所在的师院附中各大军种的子弟云集,打起人来更是凶狠。校长艾友兰被打得背上没有一块完整的皮肉,全部开了花,血迹斑斑,像一块红白碎花布。还有苍蝇在上面爬来爬去。我看见后倒吸了一口凉气,对“黑帮”的痛恨荡然无存,完全由同情所代替。

一天我看见红卫兵从党总支书记赵幼侠的家里把她抓出来,她家的老人捂住赵老师孩子的眼睛,不让他看到这残酷的一幕。赵幼侠被打得半死,还被剃了阴阳头,被令每天爬行入校。我总以为她一定会被折磨死,她那么瘦,怎么经得住如此毒手。她曾经被折磨得一度精神失常,但是奇迹般地活下来了。

一天红卫兵闯入生物教研室,揪出喻瑞芬老师——一个在1957年曾经被打为右派,而后一直默默无声,夹着尾巴做人的老师。他们倒提着喻老师的双脚,拖出教学楼,喻老师的头在教学楼的台阶上咯噔咯噔地碰撞。

然后红卫兵逼着喻老师在操场上跑圈,跑不动就连踢带打。喻老师很胖,最终实在跑不动了,倒在地上。(注意这个胖,学校还有很多历史问题比她更严重的老师,却专门揪出她来折磨,不能不说红卫兵对胖人的痛恨和戏谑有关。我深信我后来的遭遇也和“胖”有关)

红卫兵叱骂喻老师装死,竟残忍地用开水浇烫她。

接着红卫兵逼“牛鬼蛇神”们用棍棒抽打已经失去知觉的喻老师,开水浇过的皮肉不堪抽打,马上皮开肉烂,喻老师就这样被折磨死了。

之后红卫兵命令老师们去“参观牛鬼蛇神”的下场,只见喻老师的头淹在水里,鞋袜都没有了,身体肿胀,全是紫瘢。

人,死了。账,至今没有清算。

也是在8月18日这天,林彪在天安门上讲话鼓励红卫兵走上街头“大破四旧,大立四新”。四新立了多少不得而知,而大破四旧成了红卫兵的又一狂欢节日。除了在街上剪头发,剪裤管,剪皮鞋,他们最喜欢的是抄家。他们去有名望的和有钱人的家中没收大批金银珠宝古董家具。通常金银珠宝据为己有,古董家具则送到委托商行寄卖。那时委托商行的生意红火,家居极其便宜。

一天保姆阿巧把我拉到东单委托商行指着一架标价80元的德国大钢琴说:“便宜呀,赶紧买下来吧!” 阿巧真不愧是在大户人家做过保姆的,知道什么东西高贵。我喜欢得不得了,但是怎么敢买呢?我连着几天去委托行围着钢琴转,不到一个星期还真有不怕死的把钢琴买走了。

红卫兵发出通告勒令所有房产主必须在三天之内交出私房,房管局的革命派也贴出大字报令房产主立即上交房契。我和妈妈去交房契,房管局门口交房契的人排了大队。之后房管局安排了三家人住进我家的四合院,独门独院变成了大杂院。

按红卫兵的要求,我家的银行存折也交给单位领导冻结。

爸爸预感到我们家免不了抄家的劫难,怕院子里的大缸被红卫兵砸碎(拿不走的他们就毁),就把大缸献给了故宫,请他们赶紧搬走。

要说这大缸还真是有点来历呢。阿巧原来在一家满清贵族家当佣人,后来那家家道中落,付不起阿巧工资,就把大缸给她顶了债。阿巧把大缸带到我家又抵给了我爸,借了一大笔钱,买了三所房子出租。她的算盘打得好,有房有钱,将来养老不愁。阿巧是“自梳女”,自梳女就是这样度过晚年的。文革来了,阿巧的三所房子交了公,大缸献了国家,借给阿巧的钱化为乌有。唯一得到是故宫博物院给的一纸证明——某某捐献明代茶叶末大缸。同时赠送十张故宫参观券,那时参观故宫一毛钱一张票。

按照阿巧的话说:“竹篮打水一场空”。

阿巧在我家终老,去世时还没有落实私房的政策,去世后没人知道她那三处房子在哪儿,只知道房契在公家那儿。

我和妹妹克阳刘元都加入了破自家“四旧”的行列,一方面是受到革命的鼓舞,另一方面内心也生怕灾难上身。我们把北屋大门两边的木楹联摘下来砸碎,贴上我自己书写的大红对联:“金猴奋起千钧棒,玉宇澄清万里埃”。从小就梳小辫的克阳也剪成了短发。

在红卫兵抄我家之前,阿巧竟是第一个带头造反的,她砸唱片,剪湘绣条幅,烧书。我们知道她不是极左,而是为了保护我家人不受伤害,她要做什么爸妈任由她去了。

我家没有什么四旧或值钱的东西,唯一困扰父母的是家谱。父母决定毁掉它们,因为爸爸说这些大家族的家谱在故宫都有记载,将来不怕查不到。妈妈把家谱一页页撕碎,扔到抽水马桶里冲走。与此同时隔壁墙外传来打人的声音和被打人的惨叫,妈妈说打了一夜,第二天没声了。

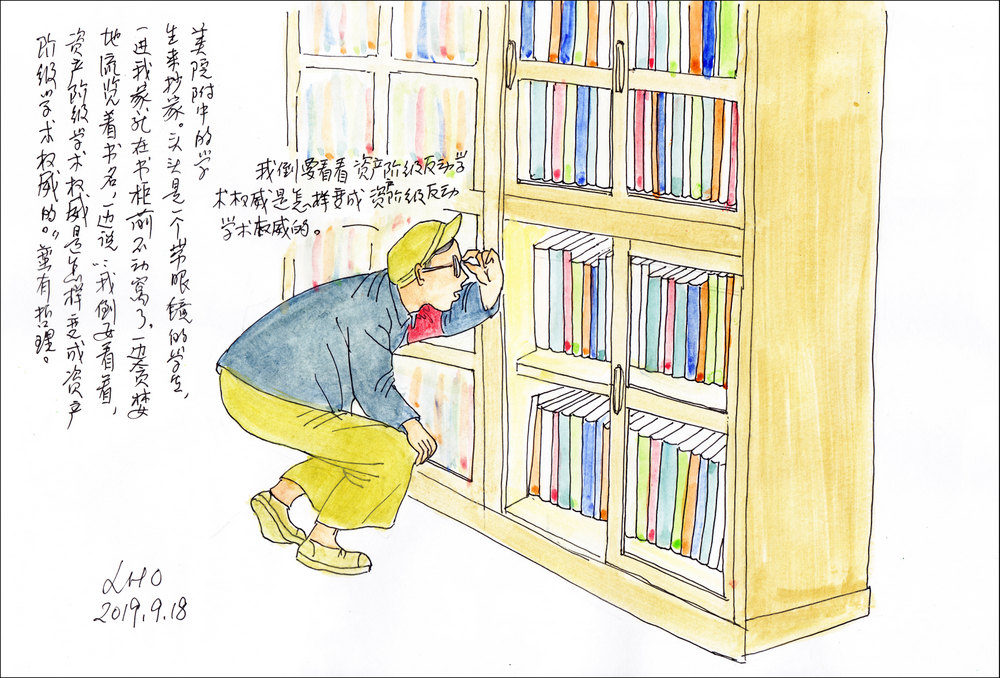

红卫兵终于来了。附近美院附中来抄家,为首的红卫兵自报家门:“我出身于工人家庭,我倒想看一看资产阶级学术权威是怎样变成资产阶级学术权威的。”随后贪婪地把眼睛贴在书柜上。他们还算平和,没有打砸抢,各自拿走了一批自己喜欢的书而已,说实在的,爱书的人我倒不怎么反感。

接着克阳的学校女十一中红卫兵到我家拉走了几车书。我庆幸海燕此时不在北京,嗜书如命又心直口快的她,见到这场面还不和她们打起来。

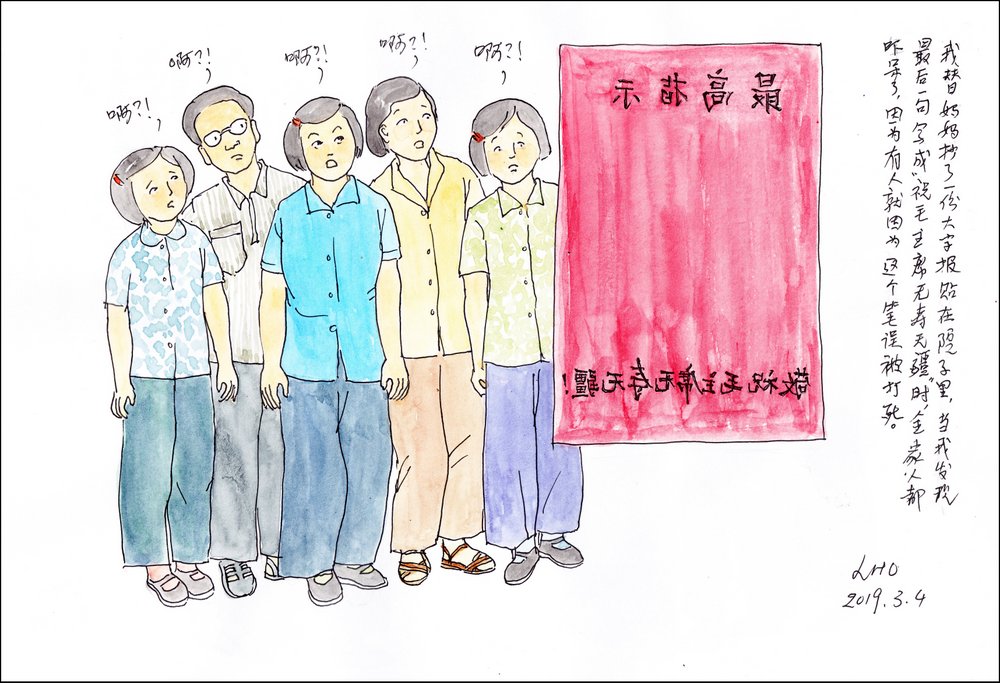

家抄过了,本以为应该平安无事了,却不料厄运突然降临。妈妈让我写一张大字报贴在院子里,告诉邻居我们的房屋已经交公,存款也已经交给领导。当我写好了大字报贴出去后,才发现上面有一个致命的错误:“祝毛主席万寿无疆”写成了“祝毛主席无寿无疆”(所有的大字报的共同程式是在开头要有毛主席语录,结尾要三呼祝毛主席万寿无疆)。

当我发现了这个错误,全身的血液都僵住了。在红色恐怖漫天笼罩的时期,写错这么一个关键的字是可以送命的,而大字报一旦贴在墙上,就不允许再撕下来。

居委会知道此事后立即报告了妈妈的单位妇联。妇联领导的处理意见是,让我自己向师院附中的红卫兵报告。听到这个决定真如五雷轰顶,怕就怕师院附中的学生知道,他们刚刚打死了生物老师和一个数学老师的弟弟,现在正抡着大皮带在社会上到处抄家打人,并且已经打死了一个外校学生。

第二天早上我回到学校,心情如同被押赴刑场。万幸的是红卫兵中打人最凶的那一拨人都外出打砸抢去了,红卫兵总部里留了几个不算太激进的学生。那个为首的对其他人说:“走,去看看。”

一帮人来到我家就翻箱倒柜,根本不关心大字报写了什么,他们感兴趣的就是抄家。

红卫兵准备离开了。一个拿了妈妈的莱卡相机(我知道他是哪个大官的儿子),一个拿了妈妈的皮大衣,一个女红卫兵抱着妈妈的“宝贝箱”。“宝贝箱”里是妈妈搜集的小东西,妈妈最喜爱小小玩意儿,并不值钱,三五毛钱买回来的,但非常可爱(我继承了妈妈的爱好,搜集的小玩意儿三个“宝贝箱”都装不下)。正在此时我们的街道主任来了,是阿巧把他们找来的。街道主任说:“我们这一片的抄家不归你们学校管,请回吧。”几个人也老实,放下东西走了。全家人都庆幸躲过了这场灾难。

我怀疑真有“分片抄家”之说吗?我觉得这是街道主任保护我家的托词。看到很多回忆文章说街道积极分子充当带路党,引领红卫兵抄家,可是我们碰上了好人,我们一家都感谢街道主任。当然这也归因于父母一贯平易近人,在街道上很受敬重。

第二天到学校没有发生什么事,我心中暗喜。不料下午回家时被一个打人最凶学生X四野拦住。这个学生文革前就是个无法无天的问题学生。他问:“听说你写了反动标语?”我答:“那是笔误。”他一下子火了起来:“你竟敢狡辩!你什么出身?”我老老实实地答:“职员。”“你爷爷呢?”“地主。”我真蠢,为什么说爷爷是地主,几十年后我才知道爷爷根本不是什么地主,而是一个精忠报国的辛亥革命老军人。

“你这个反动地主的狗崽子,凭什么隐瞒出身,冒充革干?” 他上前猛然给我一个耳光,打得我眼冒金星。又一个耳光,再一个耳光。我的头发披散在脸上,不说话也没吭声。

我的沉默惹起他的火来,他抄起一把铁锹照着我浑身乱打,我背转身避免他打着我的前胸。因为我的一声不吭,他越打越上火,铁锹把竟被打断了,铁锹头哐啷啷飞出去老远。我已经蒙头转向看不清了,但我尽量地保持平衡,我知道一倒下,那帮人蜂拥而上,我的命就没了。

万幸,正当我趔趔趄趄快要招架不住野兽般的扑斗,过来了一个高年级的学生,拉开了X四野。其他人也骂骂咧咧地散了。这个高中学生叫汤二七,高军子弟。我不管他当时和后来是个怎么样的人,我只记得他救了我一命,所以我一辈子都感激他。

我推着自行车走出校门,自行车扶手上立着我制作的毛主席像镜框,那阵时兴每辆车上挂一个毛主席画像,意思是“毛主席指路我前进”。我做得十分精巧,甚至连一些红卫兵都向我订做。我骑上车,眼泪流下来,在泪水迷蒙中由毛主席指引着前进的道路。回到家我的脸已经青肿,妈妈惊奇地问,脸怎么了。我说是从自行车上摔下来栽到路边灌木丛中。妈妈相信了我的谎言。

晚上洗澡时看见背上屁股上腿上全都是青紫色。那些天尽管是盛夏溽暑,我在家里只能穿着长袖衣裤,生怕爸爸妈妈看见伤心。我的想法很奇怪,认为这是我的耻辱,因此我从来不提被打的事。爸爸妈妈(直到他们去世)姐姐妹妹和任何人,没有人知道,直到我近些年写回忆录,才意识到我没错,是他们的恶行应该昭告于天下。

在这之前我像傻瓜一样心潮澎湃地高诵和高唱伟人的许愿:“世界是你们的……归根到底是你们的。”我开始明白了,世界不属于我,过去不属于,现在和将来,归根结底都不属于我。世界是他们的。

十四五年后的一天,我家里来了一个年轻人,是老家安徽临涣的亲戚。他说他是为母亲平反的事情而来的。他的母亲叫喻瑞芬,是师院附中的老师。我瞠目结舌,被打死的喻老师竟是我家的亲戚!轮排辈,她是我爸爸大姑的儿媳妇,也就是我的婶婶。

老天!当初红卫兵要知道我和喻老师有这层关系,我还有活路吗?!