原创《陈寅恪学问之“不古不今”》 其二

其二,如果将陈寅恪先生自称为“不古不今之学”放在他本人的1930年发表这一感言的语境细分析,笔者认为这里的“古”指晚清经学家们常挂嘴边古文,这里的“今”指五四以来的学者引进西方史学观而治史的“今”。换言之陈先生自认为他的学问不是这两派中的一派。要理清以上观点,首先要了解1930年前后是怎样的时代。

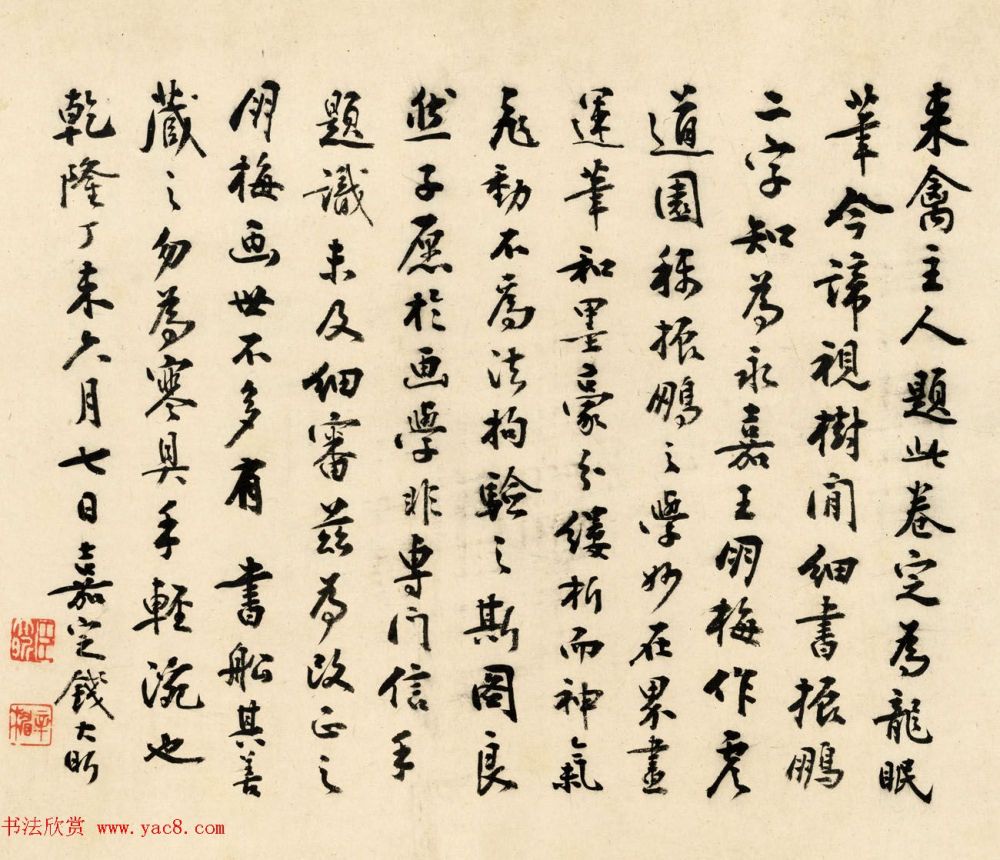

清代汉学在乾嘉学派代表钱大昕的登场后达到了相当的高度,这一高度在整个经学史上评定为何等位子暂没有深究,但后三百年是“绝无来者”。1928年傅斯年邀请陈先生兼职中央研究院史语所组长时称说“陈先生的学问近三百年来一人而已。”可见古汉学史在钱大昕之后也就是陈寅恪先生一人了。从钱大昕的著作《十驾斋养新录》和《二十二史考异》看,他对音韵学和训诂学很有创见,同时陈寅恪先生对钱大昕是极为佩服的,称之为“清代史家第一人”。陈寅恪《元白诗笺证稿》依钱大昕《十驾斋养新录》所谓“唐制服色不视职事官,而视阶官之品”,考证当时“江州司马青衫湿”的白居易,虽名义上为“从五品下”,然却是“将仕郎守江州司马”;据此,陈寅恪得出以下结论:“乐天此时止为州佐,固唯应依将仕郎之阶品著青衫也。”而陈寅恪先生博取钱大昕的学问但不是彻底“皈依”,他有自己不碰“古学”的能力和资本,因为他已经清楚感受到晚清以来,学界正在发生“从理学到朴学”的转向,也就是不断地脱离古典的学术研究形态而逼近现代学术形态。在此过程中关键性的学者与学术主张实以1900-1930年为最明显界限:1927年,康有为逝世、王国维自沉;1929年,梁启超在北京去世,而章太炎则迟至1936年辞世,而他的弟子已经活跃在南北各大学和学研机构之中。胡适、顾颉刚、傅斯年等人则正在学界升起成为新一代的代表性人物,同时陈寅恪先生的学问也越发被人重视。

毕业于美国哈佛大学的哲学博士俞大维先生曾在一篇回忆文章中提到,陈寅恪先生对清代经学所取得的成就是极其熟悉的,而这恰为研究陈寅恪知识结构者所忽视:“我们不过能背诵四书、《诗经》、《左传》等书。寅恪先生则不然,他对十三经不但大部分能背诵,而且对每字必求正解。因此《皇清经解》及《续皇清经解》成了他经常看读的书。”可见他对清代经学所取得的成就极其熟悉。然而因为熟悉陈先生对清代经史学的评价反而很低:

“夫义理词章之学及八股之文,与史学本不同物,而治其业者,又别为一类之人,可不取与共论。独清代之经学与史学,俱为考据之学,故治其学者,亦并号为朴学之徒。所差异者,史学之材料大都完整而较备具,其解释也有所限制,非可人执一说,无从判决其当否也。经学则不然,其材料往往残缺而寡少,其解释尤不确定,以谨愿之人,而治经学,则但能依据文句各别解释,而不能综合贯通,成一有系统之论述。以夸诞之人,而治经学,则不甘以片段之论述为满足,因其材料残缺寡少及解释无定之故,转可利用一二细微疑似之单证,以附会其广泛难征之结论。其论既出之后,固不能犁然有当于人心,而人亦不易标举反证以相诘难。譬诸图画鬼物,苟形态略具,则能事已毕,其真状之果肖似与否,画者与观者两皆不知也。”

的确,经学也不光是清代,大道理“口若悬河”就像画鬼图。越画的具体其实画者和看客从没看见过鬼。陈先生比喻恰当。清朝咸丰同治以来,今文之学开始渐盛。梁启超认定清代的总学术思潮为“以复古为解放”,这种解放古文经学复兴在前,然而以考据为特色的古文经学罕言义理也疏于经世,所以它的成就在学术;今文经学接踵而来,它排斥烦琐学风不遗余力,因经世致用而敢于裁断立说,它勇于疑经疑史,所以它的贡献同古文经学相较,毋宁在于思想。

写过《新学伪经考》和《孔子改制考》的康有为,相信孔子的主要学说存在于“微言大义”中,而这种“微言大义”只存在于口述之中,凡是与口述不合的一切经义皆属虚伪,虽然孔子的口述传统实在难以确定,然而今文学家却从实刘歆以来的古文经学绝大部分是伪造的。至于梁启超自三十岁以后,已经绝口不谈《伪经》和《改制》,对康有为所设的孔教会也经常加以反驳,因此康、梁逐渐分派。应该看到就是康有为始终是一个经学家,梁启超已由经师弟子转变而为新史学家,在陈寅恪先生看来,由康有为而来的晚清今文经学,直至五四时期的“疑古”思想,乃是一脉相承的精神谱系。这里陈先生不啻已经明白说出他反对今文经学及四十年间的“变幻之政治,浪漫之文学”,因此也明确说出自己的“论学论治,迥异时流”。

章太炎先生对近世史学也极有贡献。因为他发现,除了经学之外,历史是最能激发民族情感的工具,他像晚明遗民一样地相信历史与民族兴亡密切相关,一国与他国之区别的根本就在历史,“历史尚在,国亡还可复兴,而一旦历史消亡,国家则必不可复。”在章太炎眼里,历史的意义在于包括了语言文字、典章制度、人物事迹等种种事实。在这一史观里,六经也只是它的一部分。或许章太炎可能没意识到,如果“经”变成了“史”,“经”就不再是“道”的载体而只是记事之书。当章太炎告诉胡适“经多陈事实”时,他的意思也是明确的即“经”只是历史的陈迹。也许清代学者最后既想不到也不愿意承认,他们据以安身立命的以“经学”为主的学术会在近代世变中毫无用处。

中国语言学家,沈尹默的胞弟沈兼士先生以专门研究文字学的形声即“右文问题”而著名,他与王国维的关系极好,因为这层关系他认识了也是清华四导师的陈寅恪先生,1934年3月6日,陈寅恪给沈兼士写过一封信,信中阐述了他对研究语言文字的看法:“‘右文'之学即西洋语根之学,但中国因有文字特异之点,较西洋尤复杂,西洋在苍雅之学不能通,故其将来研究亦不能有完全满意之结果可期;此事终不能不由中国人自办,则无疑也。然语根之学实一比较语言之学。读大著所列诸方法外,必须再详考中国语同系诸语言,如西藏、缅甸语之类,则其推测之途径及证据,更为完备。”可见陈先生对沈兼士所以推崇,也不是因为沈兼士运用章、黄旧途以治文字之学,而是与陈寅恪先生的方法意识颇有相近之处。在另一封信中,陈寅恪对沈兼士所作《鬼字原始意义之初探》回应说:“依照今日训诂学之标准,凡解释一字即是作一部文化史。中国近日著作能适合此定义者,以寅恪所见,惟公此文足以当之无愧也。”显然,在陈寅恪先生眼中,他这样赞扬沈兼士,不啻说章太炎、黄侃等人的音韵训诂之学不过是乾嘉余绪,并不合于他心目中“今日训诂学”。只要我们比较陈寅恪先生自己所著《四声三问》、《从史实论切韵》、《东晋之吴语》等文,就可以知道他研治音韵训诂之学,与章黄是何等之不同。

陈寅恪先生与近世大学者论心相知,莫过于王国维。王国维胞弟王国华在《王国维遗书序》中述:

并世诸贤,今文家轻疑古书,古文家墨守师说,具不外以经治经。而先兄以史治经,不轻疑古,亦不欲以墨守自封,必求其真。故六经皆史之论,虽发于前人,而以之与地下史料相印证,立今后新史学之骨干者,谓之始于先兄可也。

除了明确王国维是新史学的开拓者之外,这段引文里面还透露出来了王国维既不是“今文学家”,也不是“古文学家”,反倒颇近似于陈寅恪先生自称的“不古不今之学”。从乾嘉学派到古史辨运动,中国传统的经史之学发生了一个翻天覆地的变化,在考据方面的许多重大问题也基本廓清。至于有些文献方面一时无法加以认定判断的问题,只能求助于新材料的发现。王国维曾经提出:“上古之事,传说与史实混而不分。史实之中,固不免有所缘饰,与传说无异;而传说之中,亦往往有史实为之素地。二者不易分别,此世界各国之所同。”明乎此,王国维的史学观就意味着对于疑古派乃至今文学一派的矫正。1929年,陈寅恪先生作《寄傅斯年》诗云:

正始遗音真绝响,元和新脚未成军。

陈先生把王国维的学术称为“正始遗音”,这自然是一个很高的赞誉,下一句中的“元和新脚”,用刘禹锡“柳家新样元和脚”诗意(指元和间流行柳公权的书法),有学者认为系指王国维死后更为流行的疑古时尚,似有未妥。

陈寅恪先生对胡适一派的史学和当时正在兴起的马克思主义史学皆不认同却是历史事实,其原因当在于胡适派史学是将史迹作为其研究“方法”的试验,而马克思主义史学则与政治紧密相联。陈寅恪与马克思主义史学间的关系,时贤多有阐明此处按下不论。

值得注意的是陈寅恪先生为冯友兰《中国哲学史》所作《审查报告》写于1930年,距到北京任清华国学研究院“四导师”仅四年,此数年中任课为佛经翻译文学、中外关系史研究、年历学、西人东方学之目录学等。这些专题都建立在他十几年来在西方留学时所耕耘的知识领域全面爆发。从他1923年在《国学论丛》上发表第一篇学术论文《大乘稻芊经随听疏跋》算起到1930年为冯友兰《中国哲学史》写《审查报告》止,陈寅恪共发表18篇学术论文与题跋。其学术主题正如哈佛汉学家余英时先生所说,从1923年到1932年10年间,他的史学重点是在于利用他所掌握的语文工具进行两个方面的考证:第一是佛典译本及其对中国文化的影响;第二是唐以来中亚及西北外族与汉民族之交涉。其治学路径一遵西方东方学,而与当时国内学界所热衷的学术主题迥然有异。那么笔者认为,至少在那个时间段里他还并未转至魏晋以及隋唐史的专门研究。1929年6月底,清华国学院结束后陈寅恪先生改任中文、历史两系教授,蒋天枢先生的《陈寅恪先生编年事辑》1931年记:“先生任中文历史系合聘教授,并为中文研究所、历史研究所开专题课。中文系和研究所开《佛经文学》《世说新语研究》《唐诗校释》等。”从1931年起才是陈寅恪先生对唐代历史和诗文研究开始用力时期。

1935年,陈寅恪先生在为陈垣撰《西域人华化考序》中坦言:“寅恪不敢观三代两汉之书,而喜谈中古以降民族文化之史。”他才真正向后人表明,研究魏晋隋唐间民族与文化的分合是非已经成为他第二阶段史学研究的重心所在。陈先生在20世纪30年代完成的《读连昌宫词质疑》、《李唐氏族之推测后记》、《天师道与滨海地域之关系》、《四声三问》、《李太白氏族之疑问》、《元微之遣悲怀诗之原题及其次序》、《元白诗中俸料钱问题》、《三论李唐氏族问题》、《武曌与佛教》及《论韩愈与唐代小说》(英文本)等一系列文章,都是他在已经发生了学术转向后取得的成就,也与当时学术界中继续探讨古文经学或今文经学的学术问题毫无瓜葛。

值得注意的是,陈先生在《陈垣元西域人华化考序》中称:

“近二十年来,国人内感民族文化之衰颓,外受世界思潮之激荡,其论史之作,渐能脱除清代经师之旧染,有以合于今日史学之真谛。”

可见,正是陈寅恪先生和王国维,陈垣的不懈努力才达成了经学地位下降史学地位上升的近代学风。对于陈先生来说,“渐能脱除清代经师之旧染,有以合于今日史学之真谛”,才是他的学术努力之所在。因为在他看来,清代经学研究固然极盛,然而古文经学培养出的却是谨愿之人,今文经学培养出来的更是夸诞之人:“其谨愿者,既止于解释文句,而不能讨论问题。其夸诞者,又流于奇诡悠谬,而不可究诘。”至于失之于“诬”的新派与失之于“滞”的旧派,尤非陈先生之理想。当我们明白陈寅恪先生的“不古不今之学”的意蕴之后,也可以进一步深论他自己所持的思想,为什么既不是由北美或东欧输入的思想,而是近于咸丰同治之世以及曾国藩与张之洞了。

< 待 续 >