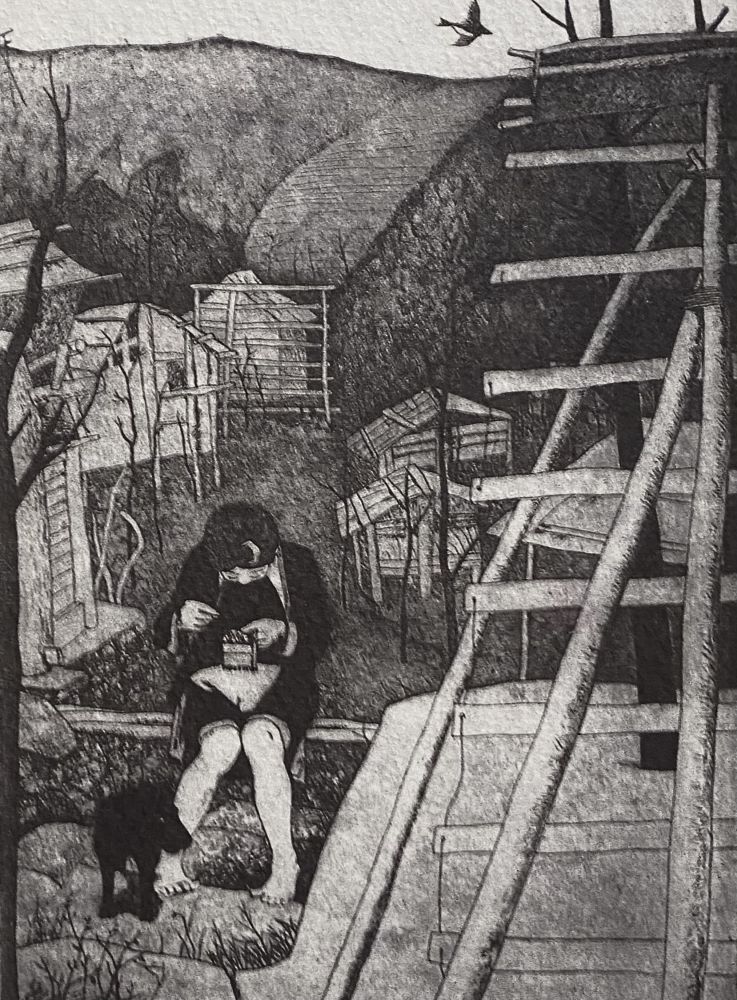

浙美時候在岜沙苗寨的故事

(漢至銅版畫)

最近的新聞帶來一個關於貴州不幸的消息,說貴州三分之二的地方成了焦土,大火燒毀了那裡很多很多地方。我想起來大學時代“下鄉”去過的岜沙苗寨。

那個時候我在浙江美院四年級,畢業實習的時候需要落實一個地方去採風,班裏的同學差不多都是單獨行動的,有的去西北,有的去藏區,而我去的是貴州苗家,一方面不至於感覺太遠,讓父母擔心那種強悍或缺氧的環境對自己太危險,另一方面也確實好奇蚩尤的文化,也覺得南方的風情特色可能更適合自己的藝術表現。

我們“下鄉”的時間大概至少有兩個多月吧,實際上很多時間在路上,從杭州出發坐火車一路西向,一個班十個同學都一起到西安,在那裡集體行動,然後解散各自行動。我從西安走漢中南下到四川,再到貴州,在黔東南一個叫從江到地方休息了幾天,然後坐汽車進入岜沙,那個時候人們好像都不怎麼知道那個地方,更沒有人特意跑進去畫畫,我記得岜不讀ba,而是bia,也許是我錯了,反正現在找字典就說是ba了。

我過去寫過一段文字,關於這次下鄉到經歷,本來想找出來貼在文章裡,可是怎麼找也找不到了,居然不在我寫的關於中國美院的回憶文字裡。也許放在其它什麼地方了?還不如重新寫,不過不同的時間寫同樣的故事,會有少許的不同,因為記憶有了不同。

我記得在從江的旅店裡,我剪了一個頭,看上去精神一些,那天晚上旅店裡有一個美麗的女人去找我玩,我馬上覺得她是做色情行當的,可是我又不願意把她當作雞,因為我覺得美女不應該做那種事,所以我對她很客氣,也沒有錢給她,到最後她都沒有機會被定性為雞,讓我一直保持著對風塵女人的美好記憶。

所以去岜沙的路上,我感覺有一點點的失落和寂寞。

實際上我是半路上下車的,因為開車的人知道我去的是岜沙,也許後來那裡成了一個熱點,不可能沒有一個車站。我當初去的時候並沒有路標和車站,我漫無目的朝著一些村落走去,那裡也沒有好好的道路,探索者接近村落,迎接我的是一批白狗,它們朝我吠叫著,而村里完全沒有男人,都是女人,後來知道白天男人都出去修路或者做一些集體的工作去了。只有一個女子會一點漢語,她把狗不知道怎麼都喊開了給我解了圍,然後我就安排自己住在她家裏。

我過去吹牛說:你們知道我怎麼練就的找模特的能力?我連看門狗都不怕,怎麼會不敢問姑娘當模特?實際上,我小時候在富陽鄉下還很怕狗,後來一直在城市裡長大,不怕狗實在是吹牛。

我白天走來走去串門畫畫,也免不得遇到狗,主要畫速寫,也記不清怎麼過的這兩個星期。即使一直得到一些照顧,其實對我來說還是很難熬的日子,首先是睡覺很痛苦,一個晚上就被跳蚤咬得像冰糖葫蘆一樣!甚至他們的住處連同著豬圈,對他們來說沒有特別的區隔,他們明明睡得好好的,輪到我怎麼會這麼慘!?連他們都覺得不好意思了,又沒有辦法消解我的痛苦。更困難的是飲食,他們的水是人力挑上山的,所以不捨得倒掉的,不斷往缸裡加,舀出來就喝,喝一半倒回去。食物非常單調,就是飯裡加一點辣子,對我來說非常辣!好在我克服了自己,能夠接受了。還有就是上廁所,不是一般的廁所,而是一個鏤空的“涼台”,爬上去凌空拉屎,下面的狗翹首以待。

這些事情對我來說經過幾天折騰也適應了,我畫速寫的水平倒是突飛猛進,因為在最痛苦的煎熬中才有潛力的發揮,我以前畫速寫幾乎都是在緊張狀態中摸索形體的,而在岜沙的時候,我畫速寫成了一種享受,一邊跟岜沙的女子閒聊、搭訕,一邊畫畫,讓自己從蟲咬的奇癢中放鬆下來,也讓自己忘記了種種腸胃的不適。岜沙的女子風情我就不贅述了,後來的很多風情旅遊照片大概會把她們妝點得更漂亮,我認識的這位女子的確非常漂亮,我畫了很多速寫,我問她叫什麼名字,寫下來居然叫“滾認丟”!這名字也太奇怪了,我當然不信是真名,但還是記在畫她的速寫上了。

我記得這樣的生活的盡頭的是我完成了一大本速寫本,也已經完成了畢業創作的構思、構圖和必要的素材收集以後,我打算離開了。同樣是在那條半路下車的路上,我等著同樣的車經過,終於在太陽下上前車來了,滾認丟送我登上車,離開了岜沙;半夜的時候,汽車把我下到了終點站,但我還不知道下一步該怎麼走。

還好就在這個時候,我看到一批學生模樣的人黑漆漆聚在一起,我就去打聽,他們中間有個女生,告訴我她是廣州美院的,原來她是某嶺南派著名畫家的女兒,所以後來有幸交流學習。當時形單影隻的我感覺找到了大部隊一樣,特別願意加入他們,而他們正好去桂林呢!於是我隨著他們去桂林玩,等到他們回去廣州的時候我才打道回杭州;大概一個人單獨行動久了,會突然依賴大部隊行動,覺得好放鬆好愜意。

寫到這裡,默默祈禱,貴州的山火快點熄滅吧!