海外通胀仍面临不确定性,央行加息周期尚未结束,降息周期的开启还遥遥无期,全球总需求还将持续收缩。一次严峻的压力测试渐行渐近,经济衰退大概率将紧随其后

文 | 邵宇 陈达飞

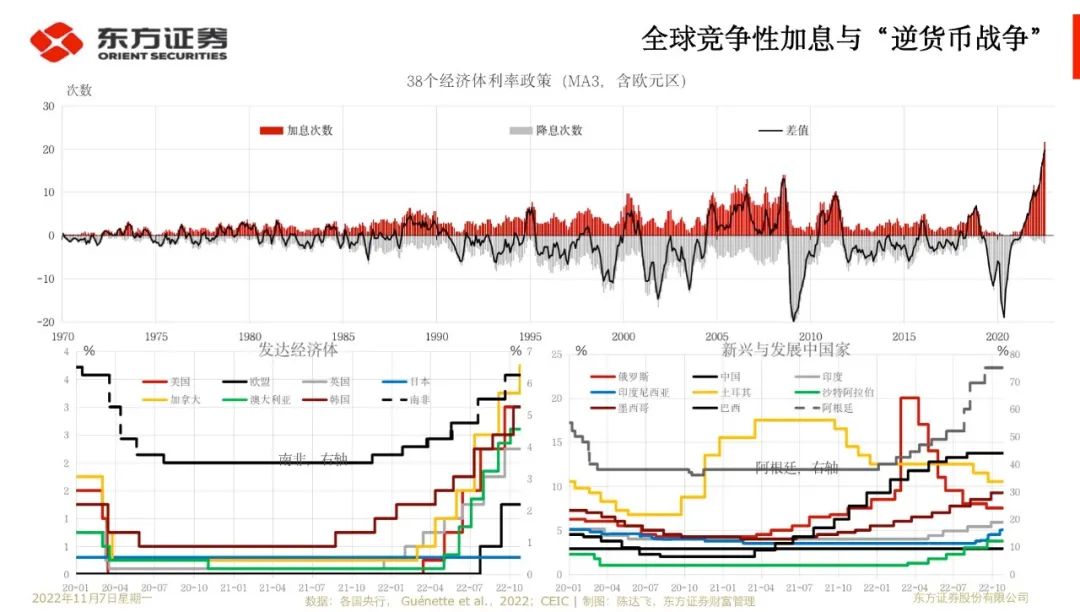

从全球央行货币政策紧缩的程度和同步性来说,2022年是一个极端的年份。无论是加息央行的数量,还是加息的频次或幅度,都创下了过去半个世纪以来的新记录。

7月高峰期时,在笔者跟踪的108家央行中,当月加息的央行数量占比超过了一半,G20中就有11个经济体加息,包含美国、欧盟、英国等6个发达经济体(图1)。2022年前九个月,美国和加拿大亦步亦趋,已累计提高货币政策利率300bp(基点),澳大利亚和新西兰加息225bp,英国加息200bp,挪威和瑞典各175bp,欧盟和瑞士各125bp。新兴与发展中国家(EMDEs)的紧缩周期始于2021年,例如巴西加了725bp,智利350bp、秘鲁225bp。2022年前九个月,匈牙利已累计加息10.6个百分点,波兰、哥伦比亚、智利、秘鲁和巴西等加息幅度均在4个百分点以上。即使是通胀压力相对较小的美国,短期实际利率也还处于负值区间。要想完成压制通胀的任务,继续收紧货币政策是必要的。三个例外情况是中国、俄罗斯和土耳其:中国是因为国内通胀压力较小,且有稳增长的需要;俄罗斯是因为卢布升值打开了降息的空间;土耳其则反其道而行之,埃尔多安(Erdogan)总统号称用降息的方式压制通胀。

图1:全球竞争性加息潮

数据来源:各经济体的中央银行,Guénette et al.,2022;CEIC,笔者绘制

说明:下排两幅图统计的是G20经济体的政策利率。在G20组织中,欧盟是以非主权的经济组织参与的,其政策利率以欧央行代表,法国、德国和意大利不再单独考察,故实际上只有17个政策利率变量。

持续高企的通胀和美联储加速推进正常化是全球竞争性加息潮得以形成的重要原因。持续攀升的能源、食品价格和强势的美元恶化了美国以外的经济体的贸易条件,增强了输入性通胀压力。而加息既可收缩国内需求,又能缓解本币贬值压力和贸易条件的恶化,双管齐下压制通胀。与一般意义上的货币战争——竞争性贬值,目的是鼓励出口、减少进口,改善国际收支——的含义相反,竞争性加息是一种“逆向货币战争”(reverse currency war)。两者都是以邻为壑(beggar-thy-neighbor)的政策,都不利于全球经济的稳定。全球经济快速放缓或再次衰退的风险不容忽视,而缺乏协同或矫枉过正的货币政策可能成为驱动因素之一。

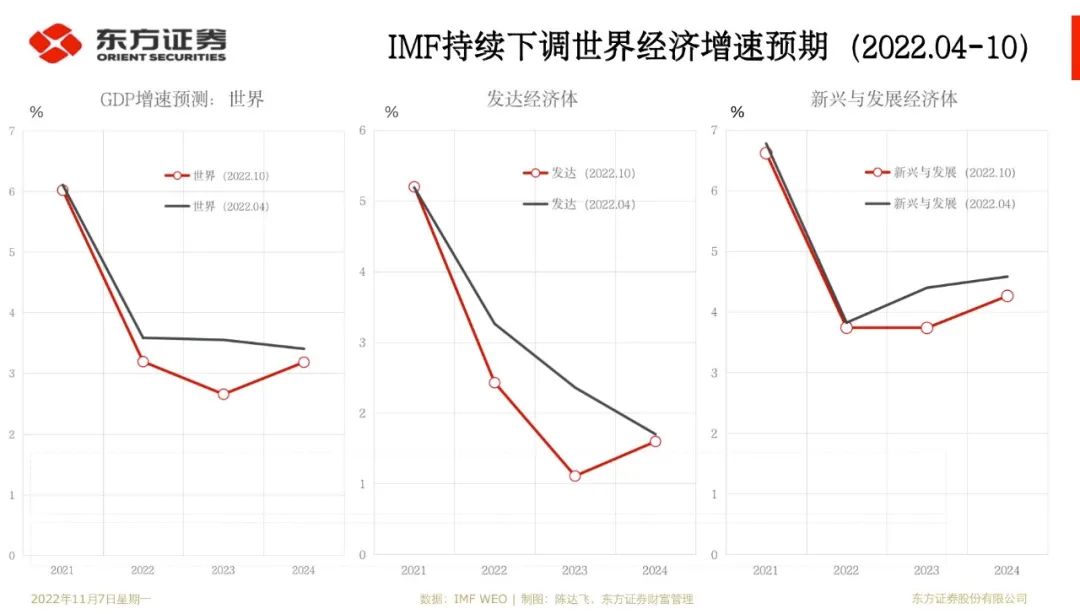

经济周期是宏观经济学的古老课题。美国全国经济研究所(NBER) 将一个完整的周期划分为扩张和收缩两个阶段,可进一步细化为复苏、过热、放缓和衰退四个阶段。复苏即扩张的早期阶段,经济增速开始反弹但低于潜在水平;一旦超过潜在增速就进入到过热阶段;放缓即经济增速下降,但仍为正增长;衰退即经济出现负增长。由于潜在增速不可观测,以及在衡量经济周期的指标选择和数据处理技术上的差异,阶段的划分难免存在一定的分歧。NBER也没有非常明确的标准,而是以委员会成员的主观判断为主。欧洲的经济与政策研究中心(CEPR)制定了欧元区的经济周期规则,并对其进行实时跟踪。学术界或市场对单一经济体的经济周期的研究已经非常充分,但关于全球经济周期(global business cycle)的研究却十分匮乏。然而,在经济和金融相互依赖的今天,研究任一开放经济体——无论大型还是小型——的经济周期都离不开其与外部经济和金融的反馈。全球经济周期研究的起点之所以较晚,原因既在于周期度量的标准不统一,也在于统计数据的匮乏,尤其是发展中国家的数据和月频以内的高频数据。若以年度数据为依据,如果历史时间序列不够长,周期的样本量就会偏低——尤其是10年以上的中、长周期,统计特征的稳健性会存疑。实践中,研究的对象常局限于发达经济体,因为它们的宏观历史数据的序列较长、指标范围也比较广。上世纪90年代以前,将发达经济体近似地看作全球经济或许并无不妥,因为它们占绝对主导地位,而且所占的份额还在不断提升,从而也是周期的主导者。90年代初以来,世界加速融合,全球经济格局从大分流变为大合流(鲍德温,2020),新兴与发展中经济体所占的份额趋于上行。以购买力平价(PPP)计算,新兴与发展中经济体所占的份额在2007年就超过了发达经济体,2021年已经增加到58%——中国是主要的贡献者。所以,要理解全球经济周期,必须结合要素禀赋,在全球产业链分工体系下考察不同经济体之间周期的同步性(或非同步性)。在多数情况下,只有主要的发达经济体和发展中经济体同步出现衰退,全球才会出现衰退。所以,要分析全球经济周期,如衰退的概率或严重程度,需要同时考察美国、中国、欧盟等主要大型开放经济体所在的周期的位置和未来的轨迹。反之,在展望美国、中国或欧盟等经济体的经济前景时,也要将其置于全球经济周期内部进行考察。当然,作为长期以来全球最大的贸易国和具有主导地位的金融国家,尤其是作为美元的发行国,美国对全球经济、金融的外溢效应尤为显著。中国作为全球最大的工业原料进口国和制成品出口国,也会通过贸易渠道与全球经济周期形成反馈。如果中美两国同时面临衰退风险,全球衰退的概率会大幅增加,持续时间也会更长。2022年10月,中国仍处于复苏的早期阶段,但弹性较弱,动能仍受制于新冠肺炎疫情的不确定性;美国处于扩张的尾声,经济增速明显放缓,正在滑向衰退;欧洲也已经进入扩张的尾声,但经济增速高于美国;印度等发展中经济体在2022年的表现最为抢眼,但2023年增速会明显放缓。2022年初以来,国际货币基金组织(IMF)连续下调对全球经济增速的展望(图2),其中降幅较大的是对2023年全球实际国内生产总值(GDP)增速的预测:4月的预测值为3.6%,10月下调至2.7%,其中对发达经济体的预测值从2.4%下调至1.1%,EMDEs从4.4%下调至3.7%。

数据来源:IMF2022年10月全球经济展望,笔者绘制

由于主要经济体都已经进入到放缓阶段,逃逸衰退将成为2023年全球宏观、政策和资产配置的一条逻辑主线。更进一步的问题是,衰退的持续性和严重性如何?除了地缘政治冲突和新冠大流行仍存在不确定性,市场关注的另一个焦点是全球性的货币退潮会否触发系统性金融风险事件,这一次脆弱环节在哪里?“沃尔克冲击”会重演吗?它既可能出现在新兴市场国家,也可能出现在美国国内。毕竟,美联储在2004年-2006年的加息周期首先刺破的是美国的房地产泡沫。2008年全球金融危机引发了美国大衰退和全球性的长期停滞,其持续时间之长,波及范围之广,及其表现出来的同步性都是大萧条以来之最。亚当•图兹称之为“全球化时代的第一场危机”,一场始于次级抵押贷款市场并蔓延到整个实体经济的危机。此后,金融周期(financial cycle,FC)的概念风靡一时,成为“这次不一样”的一个代表性解释。经济周期与金融周期嵌套的双周期模型备受青睐,成为宏观分析领域的一个范式。由于金融周期的拐点常常领先于经济衰退,它常被视为一个重要的领先指标,且在预测衰退的准确性上并不亚于期限利差这些常用指标。美联储货币政策是影响全球金融周期(global financial cycle,GFC)——风险资产价格、跨境资本流动、杠杆和全球金融一体化水平的联动——的重要解释变量。美联储加息一方面会导致美元升值,吸引资本回流;另一方面会引发固定收益类和风险资产价格重估,并通过抵押品渠道(collateral channel)促使银行等金融机构去杠杆,压缩融资流动性。融资成本上升和经济、政策前景的不确定性还会压制融资需求。所以,在形态上,联邦基金利率、全球金融周期、跨境资本流动规模和全球风险资产价格的波动都是高度相关的。这正是2022年全球风险资产价格同步下滑的重要原因。如果考虑到全球经济周期和金融周期正在同步下行,以及由之带来的潜在风险,2023年全球经济景气状况更加不容乐观,企业盈利将承受更大压力。2022年三季度以来,美联储持续释放鹰派信号,美股向下突破前期低点,10年期美债收益率在10月底达到4.3%的高位,接近2008年6月的水平。反映投资者风险偏好的VIX指数和信用利差均有所上行。市场对美联储在11月例会上加息75bp没有分歧(概率为96%),预期12月例会再次加息75bp的概率也高达51%(+50bp的概率为47%)。股票多头总是在等待交易美联储政策转向(Fed Pivot)的时机,博弈联邦公开市场委员会 (FOMC)讨论放缓加息问题,或者是在加息幅度上出现分歧等。在11月例会前夕(10月21日)参加加州大学伯克利分校的一次访谈活动上,旧金山联储主席玛丽•达利(Marry Daly)(无投票权)认为,11月例会后应该讨论放缓加息的问题,以免经济由于政策过度紧缩而出现收缩。消息灵通的华尔街日报经济栏目首席记者尼克(Nick Timiraos)也在同一天也发文称,FOMC很有可能(very likely)在11月例会上讨论以及在会后如何释放12月可能会放缓加息的信号。美元和10年美债收益率应声下行,美股强势反弹。依据9月的经济预测摘要——2023年只加息一次,并且只有25bp,市场预期12月放缓加息是非常合理的,而且本次例会前夕的调查数据确实显示全球和美国制造业和服务业部门景气程度依然维持下行。虽然美国核心服务通胀依然顽固,劳动力市场缺口尚未弥合,但需求走弱的事实也是不可忽视的。所以我们认为,站在2022年11月例会前夕这个时点上前瞻,加息中枢下行的概率至少与再次上行一样高。从加息幅度的边际放缓到降息周期的开启还有一段距离,在此之前,联邦基金利率都处于高位,需求仍将受到抑制,与抗击通胀的主要政策目标并不矛盾。

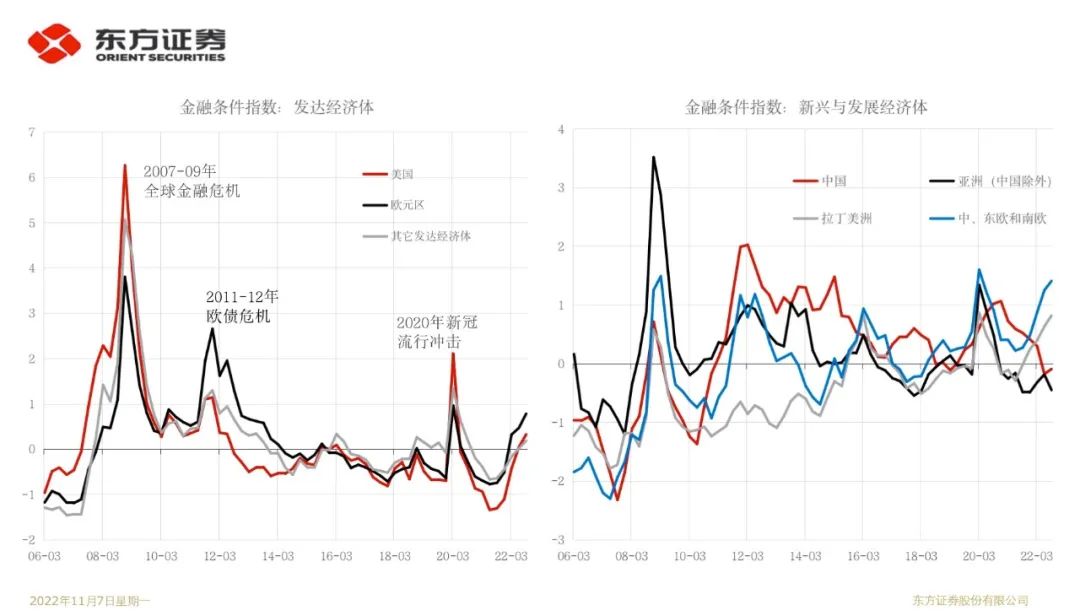

如果说2022年美联储的政策目标是单一地压制通胀,那么2023年将需要在通胀和软着陆之间取得平衡。虽然美联储也是“为我为主”的操作思路,但如前所述,必须将美国置于全球经济、贸易和金融体系中进行考察。海外风险是FOMC例会讨论的话题之一,也是制定货币政策的依据。美联储加息会通过需求、汇率和金融这三个渠道向其他经济体传导。其中,金融是最主要的。所以,联邦基金利率会影响GFC的方方面面。美联储加息会推动美元升值(或形成美元升值预期),引发美元回流,带动各国同步加息,提高EMEDs的脆弱性。1982年和1991年两次全球衰退都与美联储加息周期有关,都触发了拉丁美洲债务危机。2022年的全球竞争性加息潮是否会引发新的金融危机?截至到2022年9月,虽然全球金融条件急剧恶化(图3),以下几方面原因使全球系统性债务危机的风险仍然可控:第一,在IMF的测算中,虽然脆弱性EMDEs的数量占比达到20%,但他们的经济体量合计只占全球GDP的5%;第二,2013年“缩减恐慌”以来,主要EMDEs(如巴西、印度、墨西哥等)的储备充足率显著抬升(FSB,2022b);第三,主要EMDEs的外债占比或货币错配风险显著下降,部分外债占比较高的经济体包括阿根廷、土耳其和乌克兰及中国香港,增速较快的经济体包括哥伦比亚和土耳其。由于EMDEs外债中的80%都是美元债,这些经济体将面临美元升值和利差上行的双重压力;第四,能源、农产品等大宗商品价格的上涨改善了俄罗斯、委内瑞拉和巴西等经济体的经常账户收支;第五,部分拉美和亚洲EMDEs是中美贸易纠纷的受益者,在美国从中国进口份额下降的同时,墨西哥、越南等国对美国的出口却在增加;第六,巴西、墨西哥等拉美主要EMDEs比美联储更早加息,缓解了2022年资本外流和汇率贬值压力;

数据来源:Financial Stability Report,2022年10月.

800年全球金融危机史的一个教训是:“这次不一样”是一种致命的幻觉(莱恩哈特和罗格夫,2012)。2008年11月,在伦敦政治经济学院(LSE)的一次学术会议上,英国女王问在座的各位:为什么人们没有预见到危机的到来?80年代以来,全球金融网络的复杂性不断提升,且不同类型的金融风险会相互传染,彼此强化。由于人的行为的非理性和“合成谬误”的存在,危机的演化是非线性的。行为经济学和金融心理学的研究提供了充分的理论依据和实证证据(麦凯,2016;泰勒,2018;奥本海默,2022)。所以,预测危机几乎是不可能的。在答复女王的信中,LSE教授、英格兰银行货币政策执行委员会成员蒂姆•比斯利(Tim Besley)和政治历史学家彼得•亨尼西(Peter Hennessy)写到:“个体风险可能确实微不足道,但整个系统的风险是巨大的。简言之……未能预见危机发生的时间、范围和严重程度并阻止危机发生虽然有很多原因,但最基本的原因是本国和国际上许多聪明人集体想象的失败,他们未能理解整体体系所面临的风险。”短期内,海外通胀仍面临不确定性,央行加息周期尚未结束,降息周期的开启还遥遥无期,全球总需求还将持续收缩。虽然无法预测危机,但可以确定的是,一次严峻的压力测试渐行渐近,经济衰退大概率将紧随其后。美、欧、日等发达经济体和EMDEs“家家有本难念的经”。如果没有政府之间,以及政府与金融机构之间强有力的政策协同,金融危机爆发的可能性不可低估。历史或许会将这场危机称为“人为制造的金融危机”,主角将是美联储。

邵宇为东方证券首席经济学家、总裁助理;陈达飞为东方证券博士后工作站主管、财富管理总部首席研究员。

本文为《财经》杂志原创文章,未经授权不得转载或建立镜像。如需转载,请添加微信:caijing19980418