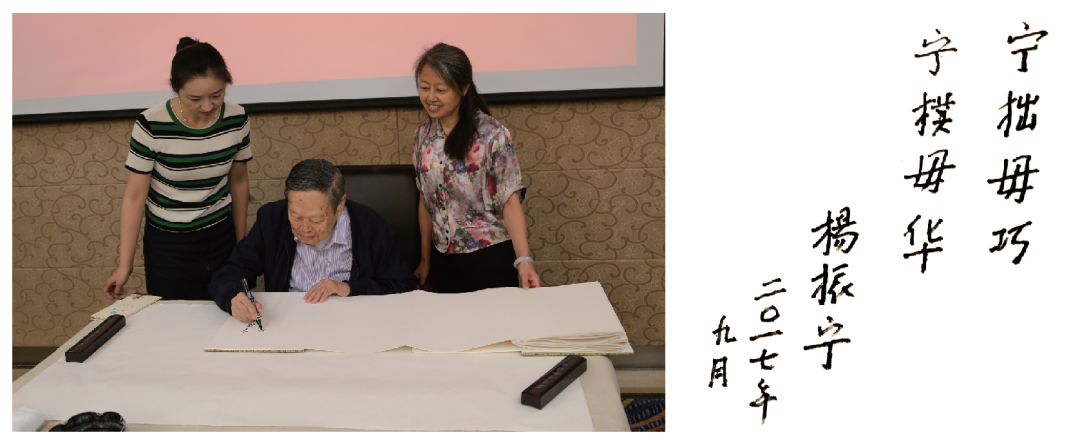

2017年9月4日至6日,杨振宁先生访问山西大学,在短短的几天里,他为全校师生做了关于《20世纪物理学的三个主旋律》的主题报告(图1),与山西大学部分师生座谈并题字(图2),还抽空参观古迹、博物馆,等等。期间时有值得记忆的场景出现,今整理几则与读者分享。

图1 2017年9月4日,杨振宁先生应邀为山西大学师生做报告(图片来源于山西大学新闻网)美国著名物理学家、物理学史家派斯(Abraham Pais)写过一本《尼尔斯·玻尔传》,我国著名物理学史家戈革教授将这本书译成了中文[1]。在这本书的序中,派斯讲了几个故事,其中第三个故事是,在20世纪80年代初期派斯和他一位朋友的一次谈话。派斯说,与他对话的“那位朋友是海森伯一代以后的我们这一代中最高明和最著名的物理学家之一。”派斯的这位朋友问:“你和玻尔很熟?”派斯回答:“是的。”派斯回答:“喏,首先而又最重要的是,他是量子理论的奠基人之一。”派斯的朋友说:“我知道,但是那种工作已经被量子力学超越了。”派斯说:“当然。”派斯接着继续辩护:“接着我说了他(玻尔)在量子力学中的地位,特别是他对互补性的引入。”还有一件事令派斯大惑不解:“互补性概念被玻尔本人认为是他的主要贡献,为什么在一些最好的教本中,例如狄拉克的量子力学教本、朝永振一郎的按照历史过程叙述的量子力学教本,和理查德·费曼的物理学讲义中,竟会对这个概念只字不提呢?”《尼尔斯·玻尔传》于1991年出版,晚年的派斯记忆力可能不是很好,他忘记了在1986年出版的他自己的著作中,对于量子力学发展史,尤其是量子力学理论建立过程的结束时间点,他曾经做出过准确判断。玻恩在1926年6月完成的一篇论文中,提出了波函数的几率解释,派斯对此予以高度评价:“量子力学意义上几率的引入——也就是说,几率作为基本物理学定律的一个内在特征——很可能是20世纪最富有戏剧性的科学变化。同时,它的出现标志着一场‘科学革命’……的结束而不是开端。”[2]派斯的这一认识与后期很多著名物理学家,或者说物理界的共识高度一致,即至玻恩提出波函数的几率或统计诠释时,量子力学理论体系的构建工作已宣告结束,而在这之后玻尔提出的互补性或互补原理,纯系哲学范畴的产物,物理学家在应用量子力学解决物理问题时,从来不需要依赖互补原理。如王正行教授就干净利落地说:“在物理上,根据玻恩对波函数的统计解释,并不需要玻尔的这个(指互补)认识论。”[3]如果派斯清晰记得自己在撰写《粒子物理学史》时,对于量子力学发展史的清晰认识、准确而高明的判断,就不会在为玻尔做传时,受玻尔观念的左右,反而又去对互补性恋恋不舍。这方面的讨论不是本文的重点即此略过。我们要讨论的是,那个令派斯困惑的年轻一代“最高明和最著名的物理学家”究竟是谁?戈革教授在翻译《尼尔斯·玻尔传》时,他揣测:“从各种迹象看来,我相信此人就是一代奇才理查德·费曼。”戈革教授的猜测虽然客观上貌似有道理,但是事实上却难以证实。在这本书中,根据这段对话前后的语境,事实上大体可以断定此人应该不会是费曼。因为在派斯随后对这次对话的疑惑中(上文引用的),出现了费曼的名字,如果与派斯对话的人是费曼,那么派斯就不会在第二个同样的不解中,再次列出费曼的名字。那么,我们还有办法搞清楚这位年轻一代最高明又著名的物理学家究竟是谁吗?本来是几乎没有可能的,但是这个问题很快迎刃而解了。在9月4日午餐时,杨先生谈锋甚健,在与众人轻松聊天的过程中,笔者问杨先生是否了解戈革教授,他开始没有听清,其后的回答表明,他并不了解戈革教授。于是笔者介绍说戈革教授是国内著名的玻尔研究者。提到玻尔,杨振宁先生问:“你们有没有读过派斯写的玻尔传记?有一次我问派斯,玻尔到底为量子力学做了什么?”之后杨先生的进一步叙述,基本上与前面我们引用的、派斯在玻尔传记的序言里讲过的第三个故事完全一致。之后杨先生讲:“后来派斯给我看他的书稿,他把与我的对话写进了玻尔传记的序言里。”至此我们就意外地解开了戈革教授没有猜对的谜题:被派斯称为年轻一代中“最高明和最著名的物理学家之一”的那位物理学家,不是费曼,而是杨振宁先生。1)此事的意义有二:第一,确定了戈革教授也曾揣测的被派斯称为年轻一代最高明、最著名的那位物理学家的真实身份;第二,由此可以看出,当年老一代物理学家(如派斯)对杨振宁有极高的评价。这可能也是派斯在著作中没有直接写出杨振宁名字的主要原因。山西大学物理学院的梁九卿教授曾在美国南卡罗莱纳大学师从阿哈罗诺夫(Yakir Aharono)教授,阿哈罗诺夫就是物理学中重要的A-B效应里的“A”。阿哈罗诺夫当年师从著名物理学家玻姆(David Bohm,即A-B效应里的“B”)。杨振宁先生这次在山西大学访问期间,9月6日上午曾与山西大学物理学院、科学技术史研究所等部分师生座谈。当他听说梁九卿教授曾师从阿哈罗诺夫后,讲了个关于A-B效应的故事。

图2 杨振宁先生在2017年9月6日上午座谈后题字留念

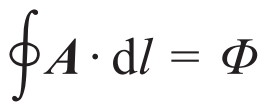

在叙述杨先生讲的故事前,有必要先回顾一下与A-B效应相关的物理知识。在经典电动力学中,描述场的基本物理量是电场强度E和磁感应强度B。其中,E=-∇φ,φ是静电场的电势,为标量;而B=∇×A,A被称为磁场的矢势。由于:∇×(A+∇ψ)=∇×A,所以对应同一个磁场B,矢势A可以是多量值,而不是唯一确定的(同理对于同一个电场E,电势φ也不具有唯一确定性)。因此在经典电动力学中,φ和A只是为了数学上的方便而引入的辅助量,二者都不具有直接可观测的物理意义。1959年,阿哈罗诺夫和玻姆从理论上预言:在量子力学中,磁场矢势A和电场电势φ具有可观测的物理效应。以通电螺线管中的磁场为例,当螺线管内有磁通Φ时,让电子经过其外部空间,在此区域处处B=0,但A≠0,因为对于包围螺线管的任一闭合路径,积分可得: 。因此,矢势A具有可观察的物理效应,它可以对电子产生相互作用。两人的这一预言,次年(即阿哈罗诺夫博士毕业年)由钱伯斯(R. G. Chambers)通过实验予以证实。杨振宁对于A-B效应的物理意义评价甚高:“在我看来,阿哈罗诺夫—玻姆实验是基本实验之一,它建立在量子力学中电磁理论的真正拓扑意义之上。”[4]在9月6日杨振宁讲的与A-B效应有关的故事中,虽然关于A-B效应的文章作者顺序是A前B后,但是杨振宁一度出于自己的考量而称其为B-A效应。这个故事曾收录在他的著作中:

。因此,矢势A具有可观察的物理效应,它可以对电子产生相互作用。两人的这一预言,次年(即阿哈罗诺夫博士毕业年)由钱伯斯(R. G. Chambers)通过实验予以证实。杨振宁对于A-B效应的物理意义评价甚高:“在我看来,阿哈罗诺夫—玻姆实验是基本实验之一,它建立在量子力学中电磁理论的真正拓扑意义之上。”[4]在9月6日杨振宁讲的与A-B效应有关的故事中,虽然关于A-B效应的文章作者顺序是A前B后,但是杨振宁一度出于自己的考量而称其为B-A效应。这个故事曾收录在他的著作中:当这一理论1959年第一次被提出来时,很多著名物理学家都不相信它。……在1984年以前,我总是将阿哈罗诺夫—玻姆论文称为玻姆—阿哈罗诺夫论文,(我这样做)基于以下理由:玻姆是一位很优秀的物理学家,在麦卡锡时代被迫害而逃往巴西之前我们是好朋友;也因为我知道阿哈罗诺夫是他的研究生。在1983年召开的基于新技术讨论量子力学基础的国际会议(ISQM)期间,阿哈罗诺夫问我为什么不按照他们文章发表时的作者顺序称谓他们的文章。我告诉了他我的几条理由,并说如果玻姆告诉我,我的想法不对头,那么就会改变我的做法。一段时间之后,玻姆真的写信告诉我,那篇文章的想法的确首先来自于阿哈罗诺夫的点子。从那以后,我履行自己对阿哈罗诺夫许下的诺言,(而称其为阿哈罗诺夫—玻姆论文)。[4]

其一,包括杨振宁在内的物理学大家多数是自信的,他们尤其坚信自己的看法,很少人云亦云。他们的个人看法通常是有事实依据的,但也未必都是完全正确的。其二,大多数科学家都是尊重事实的,当有足够的可靠证据说明他们的个人观点并不正确时,科学家能够纠正自己的错误认识,而不固执己见。这堪称科学界的一条重要的“公序良俗”,它反映出来的是科学家实事求是的基本科学精神。杨先生不回避、不掩饰自己曾经的“错误认识”,不仅知错即改,而且将它写进著述里,并在适当场合再次讲述,为的就是以己为鉴,让更多人明白过于主观容易犯错误的道理。在9月6日上午与山西大学师生座谈时,有一位年轻的物理教授谈到,他本人对杨振宁先生早年开创的物理学某一领域的理论研究很有兴趣,并向杨先生请教,这一领域未来的研究前景如何。杨振宁先生的回答在有的人看来,似乎有些出乎预料,他说:“继续开展这项理论研究,至少目前看来意义不大。”他认为,物理学在未来一段时期内,主流应该属于应用研究与技术开发的时代。他以自己使用的助听器为例说:“我已经用了相当长时间的助听器,都是从国外买的,有德国西门子这样著名的大公司生产的,也有瑞士、丹麦等国的一些小公司生产的。这个小东西,近十年来技术在不断进步,性能越来越好。未来一段时期内的物理学,应该朝着这个方向发展,聚焦于用物理知识开发实际应用技术。”杨振宁先生除了钟情于数学与物理学,还对很多事物兴趣盎然。在2017年9月访问山西大学的几天里,他参观了晋祠、天龙山景区,以及山西省博物院等地。杨先生早年在美国期间,曾见到有石雕佛像首展出。他猜测石像源于中国,深入了解后知道确实来自于中国,进而知道来自于山西天龙山石窟。这是他此行前往天龙山的主要原因。在天龙山他请工作人员讲解这些佛首是什么时期,通过什么途径被掠至美国的。当工作人员告知是在上个世纪初由日本人盗走的之后,杨先生又提出有没有什么途径争取让文物回归故地等问题,交流持续数小时。2021年央视春晚宣布天龙山石窟第8窟北壁主尊佛首将回归祖国,2021年7月24日这尊佛首终归故土。杨先生知道后一定会为之欣慰。在山西博物院参观时,可以看出,几乎每一件文物都能唤起杨振宁先生的好奇、探索之心。所提出的问题表明他具有丰富的文物知识。如他看到一个展位的玉器后,他觉得这几件玉器的形制与良渚文化圈出土的玉器较为相似,是不是说明当时两地的古人有过交流。当工作人员指着几块规则摆放的巨大石块说,这是迄今为止世界上最早的史前陶寺观象台时,杨先生饶有兴趣地与陪同人员讨论起这个观象台的工作原理,思索那个时期的古人具有什么知识与技术,才能成功建造这样的观象台,并对它的发现过程以及年代的断定等等提出了多个问题。一路走来,杨先生几乎对每一件石器、玉器、青铜器、出土的壁画等,都与博物院工作人员以及陪同人员展开交流,并且一直心情愉快,充分展现了他在数理之外的渊博知识,对文物的文化与艺术之美的欣赏,以及那一份对未知充满好奇的赤子童心。距离杨先生访问山西大学已有6年时间,之所以现在才见诸文字,非常重要的原因之一,是笔者要消化与杨先生接触时获得的信息,比如寻找其他文献与之相互印证、深入思考并与学生讨论,以求更准确地理解和把握杨先生的思想等。虽然耽搁了很长时间,但为了更谨慎、更客观地展现杨先生的思想观点,这样做还是十分必要的。注:1) 2017年9月4—6日杨振宁访问山西大学期间,他的重要谈话和讲座,山西大学科技史所做了全程录音。本文作者之一的厚宇德也经允许做了多次重要录音,其中就包括9月4日中午的这次谈话。参考文献:

[1] 阿布拉罕·派斯 著,戈革 译 . 尼尔斯·玻尔传. 北京:商务印书馆,2001[2] 阿布拉罕·派斯 著,关洪,杨建邺,王自华 等 译 . 粒子物理学史 . 武汉:武汉出版社,2002. p.314[3] 王正行. 量子力学原理. 北京:北京大学出版社,2004. p.288[4] Yang C N. Selected Papers II,with Commentaries. New Jersey:World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.,2013. p.70

本文选自《物理》2023年第3期,文章2023年4月3日发表于 微信公众号 中国物理学会期刊网(杨振宁先生访问山西大学二、三事),风云之声获授权转载。