在“恃强凌弱”的酒桌上,面对各种花样的劝酒乃至灌酒,被动痛饮以迎合领导或客户……酒桌文化的种种“规矩”或“人情”,时不时作为“文化糟粕”受到口诛笔伐,年轻人不仅反感酒桌上严重不对等的权力关系,也充分意识到大量摄入酒精对身体的伤害。

已有诸多研究和统计数据揭示了过度饮酒对个体和社会的伤害。2018年,医学杂志《柳叶刀》刊登了一篇广为人知的文章,文章指出,饮酒是威胁全球人类健康最严重的因素之一,与全球15-49岁人群中近10%的死亡有关,“我们的研究结果表明,最安全的饮酒量是0,即滴酒不沾。”

既然酒精有百害而无一利,但用酒精麻痹自己的做法为什么延续了数千年仍未有断绝的迹象?知名汉学家、加拿大不列颠哥伦比亚大学杰出大学学者和哲学系教授森舸澜(Edward Slingerland)梳理了大量跨学科文献,在《我们为什么爱喝酒》一书中主张,人类在文明早期就意识到了喝醉和兴奋有充分的文化原因,醉酒的收益比其代价——如呕吐、疾病、打斗争吵、非法性行为——更明显和可欲。

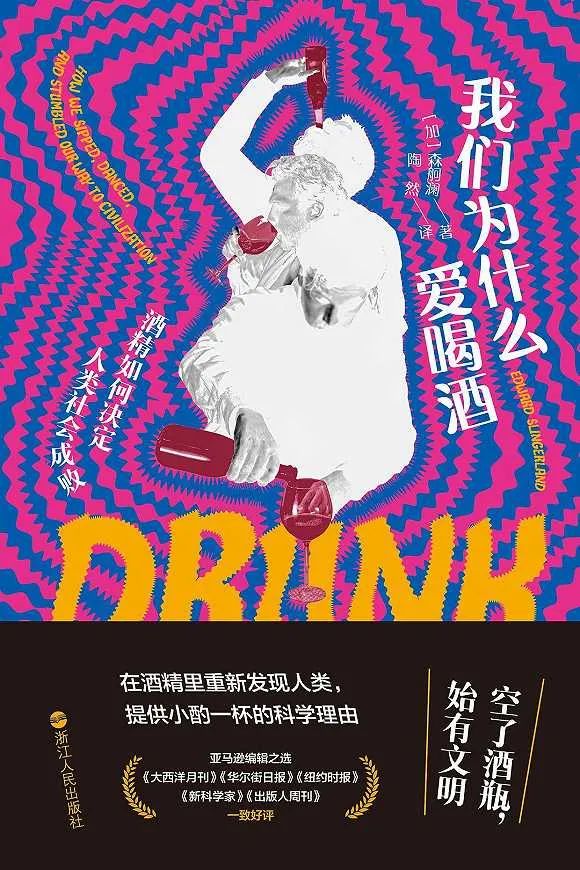

《我们为什么爱喝酒:酒精如何决定人类社会成败》

[加]森舸澜 著 陶然 译

浙江人民出版社 2023-4

人类生产酒精饮料最早的考古证据,指向公元前7000年左右的中国黄河流域。在那里发现的新时期时代早期村落的陶片含有葡萄酒的化学痕迹,这种酒由野生葡萄和其他水果、大米及蜂蜜制成。新石器时代,全球各地的人类聚居地都有酿酒的实践,而在那些没有酒精的地方,人类也通常会积极地寻找有麻痹或致幻效果的替代品。在太平洋地区,卡瓦是首选的麻醉品,卡瓦取自一种人工集中培育的作物的根部,具有麻醉和催眠作用,是一种强效的肌肉松弛剂。欧亚大陆的人类吸食大麻已经至少有8000年的历史,在无法获取大麻的地方,人们使用烟草。澳大利亚土著生产“皮图里”,是一种由麻醉剂、兴奋剂和木灰组成的混合物,像咀嚼烟草一样使用它。北美土著社群发展出了高度复杂的烟草种植和区域贸易系统,考古发现的烟斗可以追溯到公元前3000-公元前1000年前。

从古至今,麻醉品的生产和消费就在人类文化生活中占据核心地位,“无论在世界上哪个地方,只要你能找到人,你都会发现人们花了大量的时间、财富和精力,所求的无非就是爽一把。”森舸澜指出,许多人类早期神话都出现了饮酒的元素。苏美尔神话认为是啤酒将动物转变为了真正的人类。古埃及神话中,意欲毁灭人类的狮头女神哈索尔被骗喝光了一整湖染成红色、伪装为人血的啤酒,酩酊大醉一睡不起,人类因此得救。许多文化中都有酒神或醉酒之神,比如希腊神话中的酒神狄奥尼索斯。神话揭示了酒在人类社会生活中的不可取代的位置,考古学家帕特里克·麦戈文(Patrick McGovern)因此曾半开玩笑地表示,应该将我们这个物种称为“酒人”(Homo imbibens)。但人类也从很早开始就意识到过度饮酒的危害并提出警告,历史、文学典籍中的相关记载比比皆是。森舸澜注意到,《诗经》中的《宾之初筵》就在劝导人们切勿在宴席上过度饮酒以至失态:

“彼醉不臧,不醉反耻。

式勿从谓,无俾大怠。”

酒池肉林的故事一直流传至今。从太史公司马迁撰写《史记》到现在,中国人一直认为统治者酗酒是其生活腐化、国家岌岌可危的标志之一。商朝灭亡后,西周(公元前1046-公元前771年)取而代之,当时的人反思商朝的灭亡原因,一篇题为《酒诰》的演讲严厉批评了酗酒、淫乱、非礼的行为。演讲者提出,饮酒者应该接受比流放更严厉的出发,任何被抓到饮酒的人都应该被处死。

森舸澜指出,中国可能是最早有记录试图推行禁酒法令的国家,但和全球各地其他也曾施行过禁酒令的国家一样,此类措施从未得到坚决施行。以伊斯兰世界为例,早期的伊斯兰教并不禁酒,但到公元632年先知时代结束时,伊斯兰法律已经完全禁止饮酒。尽管有神学禁令,但伊斯兰文化在执行禁酒令的严格程度方面历来层次不齐。饮酒在私人住宅中是被允许的,尤其是在精英阶层。在某些地方和时代,饮酒甚至在公共生活中发挥了重要作用。蒸馏酒技术实际上就是在伊斯兰世界发明的,“酒精”(alcohol)一词来自阿拉伯语(al-kohl)。14世纪波斯伟大的抒情诗人哈菲兹(Hafez)宣称,饮酒是人类的本质:“葡萄酒像血液一样在我的血管中流动,学会放荡;

要善良——这比做一个不喝酒、不能成为人的野兽要好得多。”

所以,人类为何无法放弃喝酒呢?森舸澜认为这事关人性和人类社会的组织模式。对于任何生物来说,物种延续都要适应特定的生态位(ecological niche),即为获得生存资源和栖息地所发展出来的一整套生存策略。人类的独特生态位是其群居和协作的能力。“与奉行顽固的个人主义、进行无情竞争的黑猩猩相比,我们就像是傻乎乎的、摇尾乞怜的小狗,我们极其温顺,迫切需要感情和社会接触,极易受到剥削,”森舸澜写道,“人类在群体中很强大,正是因为我们作为个体很弱小,可怜巴巴地渴望彼此联系,并且完全依赖群体生存。”人类一方面需要大规模合作,另一方面也有着作为灵长类动物的自私本性,两者之间存在张力。我们的确是灵长类世界中独树一帜的群居动物,相互依赖与合作的程度堪比蜜蜂或蚂蚁,但我们依然是自私的、为了个人利益不惜背后捅刀子的猿类。这种紧张关系时不时造成公共利益和私人利益之间的冲突,我们称之为“公地悲剧”或“搭便车困境”。但好在人类也不完全是被理性支配的动物,许多研究发现,人类会出于情感——爱、忠诚或友谊——信任他人,甘愿付出,从而令集体获益。

这就是酒发挥重要作用的地方——让饮酒者暂时放下理性计算,唤起情感。人类在长大成人的过程中,大脑中的灰质密度会降低、白质呈线性增加,大脑中负责认知控制(cognitive control)的区域PFC趋于成熟。PFC决定了我们保持专注、抵制分心和诱惑、调节情绪的能力,这些能力固然很重要,但也往往是让我们“想太多”、陷入理性计算的“罪魁祸首”。酒精能够抑制和下调PFC的功能,暂时放松那些创造力、文化开放和社群纽带的阻碍。森舸澜指出,舒缓或抑制PFC能让我们更有趣、更有创造力、更情绪化也更容易信任他人。这或许是酒神狄奥尼索斯在拉丁语中有另外一个名字Liber的原因——Liber的意思是“自由者”。“如果你打算在一个拥有成年人的身体、能力和资源的人身上,在短时间里创造一种易于接受、灵活、孩子气的心智,酒精是一个优雅且方便的解决方案。”

因此,最新的人类学理论将酒精视为增强社会团结的工具,它能帮助个体和群体减轻压力或焦虑,让人们得以在充斥着陌生人的、等级森严的大规模社会中更好地相处。从这个角度来说,“酒后吐真言”确是一个真理,当人们发现饮酒后更容易卸下心防,酒就成为了难以割舍的社交润滑剂。森舸澜认为,尽管古代人不理解现代神经科学或社会心理学知识,但古往今来各个文化都隐约发觉,清醒、理性、精于算计的个人思想是社会信任的障碍,这就是为什么酒桌文化源远流长——在重要的社交场合、商务或政治谈判和宗教仪式上,醉酒(甚至是严重的醉酒)都是常见的。如今颇被年轻人嫌弃的白酒或许曾在地缘政治博弈中发挥中重要作用,亨利·基辛格对邓小平说过,“我觉得如果我们喝下足够多的茅台酒,可以解决任何问题。”包括酒精在内的麻醉品对人类社会而言必不可缺,它们能增强创造力、减轻压力、促进社会接触、增强信任纽带、建立群体认同、加强社会角色和等级制度。森舸澜认为,在促进人类合作方面,酒精厥功至伟,“有鉴于此,世界各地的文化才迅速为酒精——文明的伟大推动者——注入了象征意义。”他因此做出这个有趣的论断,“空了酒瓶,始有文明。”本文为独家原创内容,撰文:林子人,编辑:黄月、潘文捷,未经界面文化(ID:booksandfun)授权不得转载。