再愤怒、失望、冷漠、独立的心脏,都会因为爱欲的降临而软掉一角。只是它愿不愿意让人知道罢了。没有人不曾渴望过爱。并不是说人没有爱就活不下去,而是说爱具有普世的积极性。它就像人睡醒后要睁开眼睛一样自然,我们都需要确认自己、他者和世界的存在,而爱就是媒介,爱就是睁眼的瞬间。本期《与长辈聊会儿天》,我们与清华大学人文学院教授汪民安对话,以他的新节目《论爱欲:爱的哲学启示录》为起点,谈到爱欲带来的创造、自由、伤害等等,以及生活的杂谈。汪民安对爱欲的解读具有很强的思辨性,同时又不乏文学性的时刻。他不回答“如何去爱”,而是关注“什么是爱”。市面上有很多爱的道理,但跟着汪民安的思路,我们能触及爱更根本的意义和影响。正如汪民安在节目发刊词中所写:“我们是在讨论爱,但是,我们同时也是在讨论生命和死亡:正是爱的可能性和不可能性,才能让我们体会到人性满足带来的欢欣跳跃和人性沉沦引发的绝望深渊,也正是爱的可能性和不可能性,才让我们体会到生的喜悦和死的悲伤。”在充满对立和撕裂的当下,郑重而深入地潜入爱欲的讨论,是为了重拾人类对生命最美好的想象。当我们回到原点,会发现问题的答案,都在爱欲之中。汪民安:为什么不对爱欲感兴趣呢?这是每个人最刻骨铭心的经验之一。人的一生有很长时间就是在和爱欲的纠缠中度过的。我想每个人都对它感兴趣,每个人都想发现它的秘密——爱欲的秘密也是一个人自身的秘密。事实上,每个人也确实都可以对它说上几句。你看看现在有多少情感问题的专家!人们很少问一个作家或诗人为什么写与爱欲有关的诗歌或小说,但是人们有时会对一个理论家或者人文学者提出这样的问题。我想这恰好说明爱欲作为一个主题在我们的人文学术方面并不那么常见——至少在中国是这样。我不太清楚为什么会出现这样的现象。或许是我们越来越专业化的学科建制都有自己的研究边界和习性,而爱欲在各种人文学科中都不是一个习惯性的主题,如今的职业研究者通常不是根据自己的欲望而是根据学科的惯性去从事自己的研究和写作的。当然,我也不是说我的研究方向是完全依据我的兴趣和欲望展开的。但或许是年龄的原因,我到现在确实对生命这个主题越来越产生了强烈的兴趣,我在写一本跟生命相关的书。而爱欲和死亡是生命非常重要的维度。我在写生命的书中计划有爱欲一章,但是我着手开始写这章之后,记忆中与爱欲相关的大量文本情不自禁地涌现在我脑海中。我要消化和整理它们,这样就越写越长,远远超出一个章节的范围,这样,我干脆就把它扩展成一本书的篇幅出版了。看理想:《论爱欲》节目中提到过爱的两个哲学传统,分别是爱与死亡、爱与人性的实现这两个传统,是否可以简单介绍一下这两个观念?汪民安:这是我的一个大概观察。欧洲古代哲学通常是将爱和死亡联系起来讨论。爱之所以重要,就是因为爱是死亡的对立面。古代哲学家认为爱可以对抗死亡,爱可以让人变得不朽。比如苏格拉底和柏拉图强调,正是因为男女之间的爱和爱欲,人才可以孕育,人类才可以一代代地延续下去。而男人和男人之间的爱欲是一种真理的传达和教育。通过爱,人们可以教导真理,传达真理,从而从根本上传递和传续文明。也就是说,没有爱欲,既不可能有生命的延续,也不可能有更宽泛意义上的文明的延续。基督教的神学家奥古斯丁同样认为只有上帝和基督徒之间的爱的循环,才可能让基督徒进入天国而不死。文艺复兴时期的爱和死亡的关系有所不同。对薄伽丘这样的人来说,只有沉浸在爱欲中才能忘却生命即将死亡或者生命终有一死这样的悲剧性处境。爱是遗忘和抗拒死亡的方式。你也可以说,爱是麻痹死亡的方式。但是,现代的哲学家已经不再有不死这样的信念了。既然人终有一死而且很可能是没有来世的必死,那么,爱再也不是像古人理解的那样可以作为抵制死亡的手段了。人现在只有有限的可见的一生,那么,爱就变成了这可见的有限一生的人性的满足和实现的手段。对于很多哲学家来说,爱是一种结合。在他们看来,人的现实处境要么是孤独的,要么是碎片的,要么是处在可悲的战斗和猜忌的状态下的,这个时候,人要克服这些不完满,克服这些孤独,克服这些猜忌所引发的战斗和分裂,就只能通过爱,只有爱才能让人相互结合从而克服分离、孤独和战争状态,进而达到相互承认和平等。在这个意义上,爱是人性的圆满实现。汪民安:有些非常直观。生儿育女,这是最大的最显而易见的创造力。另一种创造力,通常指的是思想或者艺术方面的创造力,很多人强调这一点。爱欲有助于真理的产生,有助于艺术和美的产生,爱就像思想的助产士一样。苏格拉底最早发现了这一点。但这一点要跟弗洛伊德区分开来。弗洛伊德有一个升华论的解释,就是爱欲因为不能在现实中无所顾忌地直接实现和创造,它就只好将能量改头换面地转化和投射到别的创造中,这就是各种各样的物质性或者精神性的文化产品的诞生,它们是爱欲伪装的结果。也就是说,弗洛伊德认为爱欲是根本的创造力,但是,它是间接的,它是为了逃避直接的压抑之后的转化性创造。但是,尼采的观点同这相反,尼采认为爱欲直接参与了创造,爱欲直接激发了艺术和真理的诞生——它不是在拐弯抹角地发挥作用。尼采笔下希腊悲剧的机制就是如此:酒神的艺术就是酒神的爱欲直接创造出来的结晶。很多当代的艺术家也是如此,你们都知道毕加索的故事,每一段情感都会改变他的风格。看理想:如何看待爱所具有的伤害性?比如背叛、控制欲......汪民安:爱是多变和易逝的。用斯宾诺莎的说法,爱是一种情感和力的变化过程,它是爱恋双方一种变化着的关系样式,而不是一成不变的稳定结构。爱是两个人之间的协调适应,当一个人在这关系样式中已经发生了变化而另一个人还没有变化的时候,就会出现所谓的背叛或者因为背叛导致的伤害。反过来,一个人为了不让对方的感情发生变化,就采取强制手段去维持某种固定的不平等的权力关系,这就是所谓的控制。伴侣关系中经常会出现不平等的类似于主奴关系的控制。这种主奴式的控制关系在人和人之间非常普遍,它的权力运作机制非常容易辨识:老师对学生,官员对下属,老板对员工......但在伴侣关系中,它有一定的隐蔽性。因为这种控制总是以爱的名义进行的,权力和爱混淆在一起,权力总是以爱的借口和理由来实施的:我控制你是因为我爱你,我之所以服从你的控制也是因为我爱你,以至于这种控制经常遮蔽了它暴虐的一面。正是因为这样的隐蔽常常是不自知的控制,它造成的伤害可能更持久,更严重。汪民安:如果双方彼此都爱着对方,是不会感到不自由的,他们会感到快乐。令人快乐的爱总有一种彼此要求接近的意志,爱在这个意义上,就是按照和符合自己的意志在行事。卢梭认为这就是自由:自由就是自己服从自己的意志。但是,如果只有单方面的爱,无论是对爱者还是对被爱者而言,都是不自由的,在这种关系中起作用的是强制力。当你在一段情感关系中感到自由的时候,你就会越来越爱上你们之间的爱。反过来,当你在关系中感到不自由的时候,你会越来越被这种爱所奴役,最终你会憎恨这种爱——我在这里会想到蒙田说的那句很难听的但同时也很真实的话。他说,当你爱一个人的时候,你就想到有一天你会恨他。当你恨一个人的时候,你会想到有一天你会爱他。看理想:在当下的青年文化中(尤其在年轻女性之间),流行着一个词叫“恋爱脑”,一般贬义地指那些为爱投入过多、失去自我的人。同时,也流行着“反恋爱脑”的论调,认为人应该好好挣钱、发展事业,不要投入过多精力在爱情中,仿佛沉溺恋爱的人是软弱的,强者能更理性地斩断浪漫关系。如何看待这种“理性”思维和爱欲的冲突?汪民安:哈哈,我不是情感问题专家。我也不太了解年轻人的恋爱观念。但我想这样一个理性与爱欲的冲突不仅仅是当下出现的问题。你所说的“恋爱脑”是在任何一个历史时期都有的现象。我记得有一个女作家说过,她一生宁愿在爱的燃烧中耗尽,她觉得应该轰轰烈烈地爱一生。我在书中也写过,很多作家和哲学家都认为,人活着就是为了爱,只有爱才能实现人性的满足,哪怕他(她)真的被爱毁灭。我不觉得这样的人是弱者,我觉得他们才是生活的强者,他们肯定了生活的意义。反过来,人们也可以在完全没有爱情的生活中度过有意义的一生,你看看古代有无计其数活在深山中的出家人或隐士。我想人们无权指责那些所谓的恋爱脑。事实上,每个人都有自己的生活方式和生活选择,都应该得到尊重。你所说的人们反对恋爱脑的一个原因,可能是担心爱情会毁灭自己的生活。但这里我们应该做一个区分,爱上某一个人可能会毁灭你的生活,但爱本身不会毁灭你的生活,因此,对恋爱脑应该提醒的是,不是不要去爱,而是要爱上一个合适的人。但因为担心爱上一个不合适的人而拒绝去爱,那就是因噎废食。另外,人好好挣钱发展事业——我先不说这算不算是最有意义和价值的人生——我只是说,这并不和投入一场轰轰烈烈的爱存在着根本的矛盾,二者不是相互抵消的关系。爱有很多种创造力,其中之一也许就是激发你的挣钱能力和所谓的事业。不是有很多人每次经历一个感情变故却也同时增加自己的财富吗?看理想:在人们越来越侧重爱的功能性或实用性的当下,有没有什么方法能恢复爱的精神性?汪民安:我不知道怎么定义爱的精神性?是所谓纯粹的不掺杂功利的爱情吗?我不知道这样的纯粹爱情是否存在?所有的爱情都有一定的理由,你会因为一个人的美,一个人的气质,一个人的德性和才华爱上他(她),这是所谓纯粹的爱情吗?我相信,在今天,人们越来越难以区分爱情中的功能性和精神性了。实际上,精神或者感情这类东西在今天已经有了它本身的特定内涵,权力和金钱这些功能性要素可能已经是我们所谓的感情或者纯粹精神的必要范畴了。当你觉得你真的爱上一个人的时候,你甚至很难辨析你的情感内容到底是什么,你到底是爱他这个人还是爱他的财富。事实上,人这样的东西已经越来越抽象化了,福布斯排行榜都将人等同于一个财富数值。财产就是一个人本身,它真的会激发你所说的精神性的爱慕激情——因为财产而爱你和因为美而爱你,财产和美所激发的感情没什么不同。你不能说爱财富就不是精神性的,只不过人们很难承认这点而已。所以那么多明星会爱上或者嫁给一个其貌不扬的老板,她们在接受采访时都会真诚地说,我爱的是他这个人而不是他的财富。我一点也不怀疑她们的真诚。不过,她们这样说的时候并不了解,她这个爱的对象实际上就完全等同于他的财产。他作为人的实质就是他拥有的财富。你的的确确是爱上了这样一个人,但也的的确确是爱上了金钱。看理想:《论爱欲》节目对众多西方哲学家的爱欲思想进行了分析,你自己最喜欢哪位哲学家的思想?汪民安:哲学家的爱欲思想,我觉得列维纳斯的讲法令人感动,这是理想的爱的状态。但苏格拉底的真理之爱更能够让我信服。看理想:有没有哪些文艺作品对爱的诠释是新颖的,或有启发性的?汪民安:关于爱的伟大经典作品数不胜数。我在《论爱欲》一书中也提到了一些。但我很难说哪一部对爱的诠释是新的。爱很难说有新旧之分,爱的情感经验是跨越时空的。

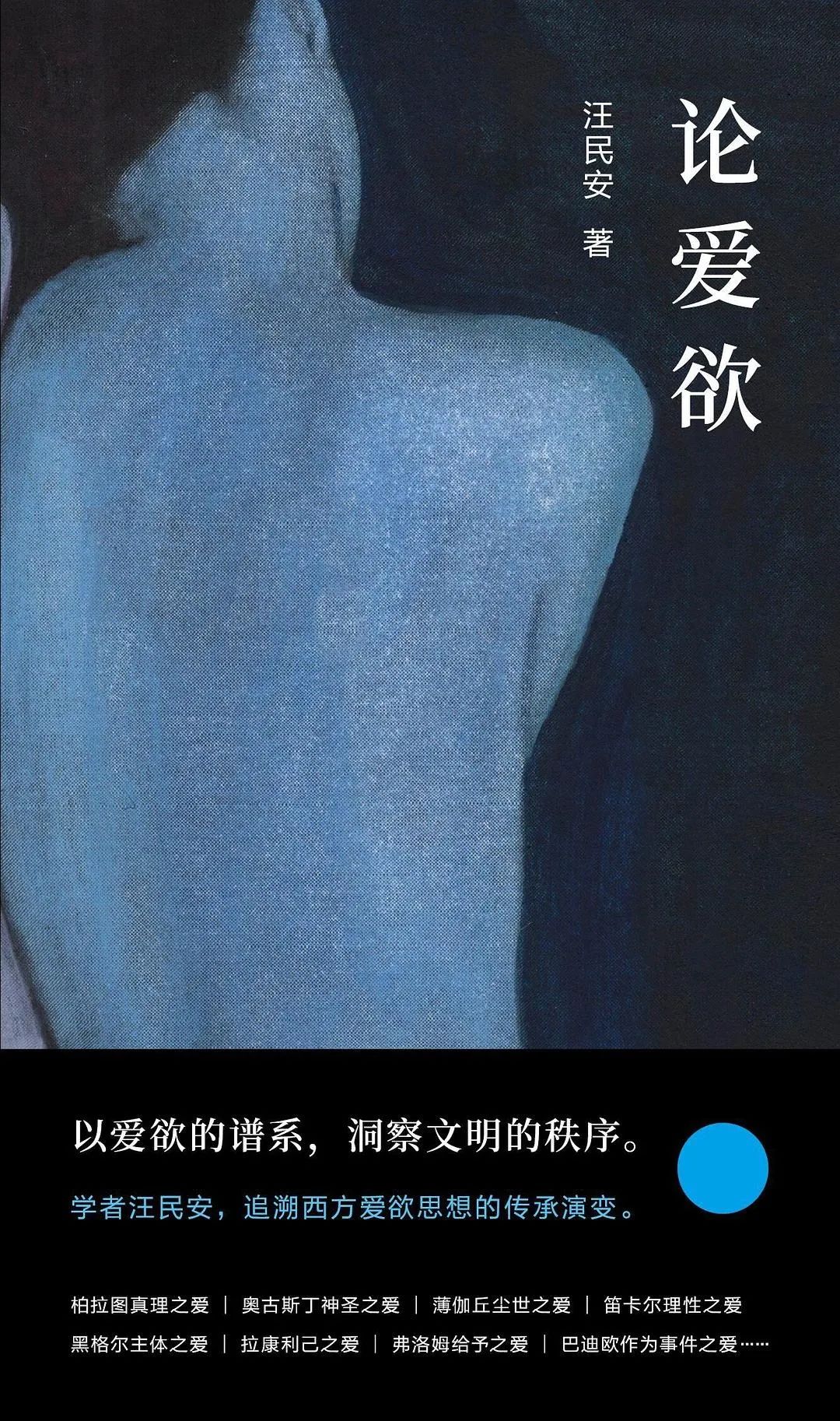

《论爱欲》| 南京大学出版社

但如果非要我说一部特别作品的话,我会很快想到大岛渚的一部不太有名的电影《马克斯,我的爱》(Max, My love),人们对他的《感官世界》都很熟悉。但这部《马克斯,我的爱》当时带给我很大的冲击,一直缠绕着我。我不想先入为主地谈论这部电影,你们如果有兴趣的话,可以找来看看。看理想:除了谈论这些人人都有体会的爱之外,你似乎擅长从一些日常的物象中延伸出很多论述,比如你写过很多关于家用电器的书,关于头发,身体等等的文章。请问为什么会这样去写呢?汪民安:我谈的这些日常物质日常生活不是什么高深的东西。人人都可以谈。我经常在家,总是听见洗衣机轰隆隆的声音,令人烦躁,于是我就盯着它,写了一篇论洗衣机的文章。大概契机都是这样。我以前也被人问过类似这样的问题。我找过一些冠冕堂皇的理由来解释我这样做的意义何在。我说过这是物质文化研究,通过这样的分析也可以看出时代的意义变迁什么的。我也说,这在国外很常见,很多理论家包括文化研究学者,人类学家,社会学家等等经常这样写作,还出现过很多这方面的名作等等。或许是这样的。但是,我也经常怀疑,或许是因为我没有太多的学问,谈不了别的,但是又要写稿子,就只能写写这些了。看理想:因为疫情,我们的生活似乎都受到了很大的限制,汪老师的日常生活有发生什么特别的转变吗?你会如何面对限制带来的压抑?汪民安:我在2003年的时候经历过一次sars带来的封锁经验。这次疫情刚开始的时候,我不是很担心,我感觉我在复习某种经历一样。但显然这次跟那次不可同日而语,这完全不是复习,而是全新的经验和全新的历史,疫情还在持续,现在还很难说清它带来的影响。我没有任何特别的办法,很多时间只能呆在家里,不断地被动地适应,我想大家都是这样适应的——你会发现人有非常强的可塑性,很容易适应某种以前难以想象的状况。所以福柯确信人从根本上是被锻造而成的。疫情这两年,我呆在家里不停地工作,但是对疫情的关注也经常分散我的注意力。我在书稿和疫情之间反复摇晃。有时候被稿子压得喘不过气来,有时候被疫情压得喘不过气来。总之,这是很少能找到快乐的几年。看理想:你是一个乐观的人还是悲观的人,为什么?做什么事最能让你感到放松、治愈?汪民安:我年轻的时候是乐观的,但四十岁之后就不了。谈不上悲观,只是越来越不相信很多东西,当然,也开始相信一些东西。也就是说,我越来越明确地知道自己是个怀疑主义者。做什么事让我放松?只有不做事的时候才会放松。不写稿不上课不工作的时候都是放松的时候。但总是要写稿总是要上课总是要工作,所以,那种纯粹的绝对的放松和快乐很少出现过。看理想:是否有一些青年文化,或通常出现在青年人之间的现象让你感到有趣?汪民安:如果你说的文化是指的在青年人中流行的文化或时尚的话,坦率地说,我没有什么兴趣。我曾试图去看年轻人写的小说,但看不下去;也听过他们的音乐还是听不进去。互联网上的年轻明星偶像我偶尔听说过几个名字,但都对不上号。偶尔看到他们好像是千篇一律的脸在屏幕上闪现,我觉得既不真实也不性感。如果实在没兴趣的话,我就不强行要自己了解这些了。我没必要追上时代了,也不想讨好谁。我在大学教书,所以有机会认识少量年轻人,但他们差异非常大,我好像没有在他们身上发现特别明确的共同的青年文化。也或许是因为我了解不深,我和学生的沟通只是限于专业方面的,他们只跟我讲本雅明和德勒兹但从不提易烊千玺或者蔡徐坤之类的名字。

注:汪民安著有《论爱欲》一书,近日由南京大学出版社出版。《论爱欲:爱的哲学启示录》为看理想出品制作的音频节目。

这里是看理想的新栏目《与长辈聊会儿天》。每期邀请一位长辈,就一个我们关心的话题聊聊各自的人生经验。对话可能糊涂,可能没用,但听听无妨,反正不收钱。转载:请微信后台回复“转载”

商业合作或投稿:[email protected]