「

《无名》构建起一种事实,去讲述被历史遗漏而无人可以完整描摹的真实。去构建美而残酷的事实,不过是为了贴近被时代裹挟着做出选择的人,让我们得以发出回响。

」

人是弱的

人是弱的

据说程耳的小说《东亚往事》与电影《无名》相关,于是跑去看,在刊发的部分(小说节选),看到了叶先生(王一博饰)与方小姐(张婧仪饰)的故事。程耳五次写道“强者的感觉”。两次是欢爱场景,另两次影片里有讲:伪装成舞女的方小姐诛杀日本兵,叶先生一直暗中保护;方小姐误会叶先生是汉奸,诅咒他“快一点去死”。 “以她母语般熟悉的流亡地语言出入跳舞厅,配合诛杀那些落单的日本兵。陌生的母体终于报复了熟悉的流亡地,她获得一种强者的感觉。”

“然而她立场分明,态度坚决。侮辱他并请他快一点去死。真实的心意难以捕拒,或许她从中获得一种强者的感觉。”

什么人需要获得强者的感觉?当然是弱者。故事里,叶先生、方小姐都要“获得强者的感觉”——这几乎成了行事的动因 (drive)。看电影只知道叶先生日语讲得好,看《东亚往事》才知道他的出身背景:旅日学生,叶父是旧时代的革命者、曾追随陶成章(清末著革命家,光复会创立者及领袖之一);方小姐是日本华侨,生于东京长于东京,方父是大清的“流亡者”。虽然方父自诩阶层高于叶家,但叶方两位在日本共享“弱国子民”身份。方小姐又多了一层性别的“弱”,无论身处恋爱还是革命,都是男性的狩猎对象——以身诱敌更有献祭的意味,是影片中日军屠杀平民现场出现的那只雪白羊羔。羊羔,一个隐喻符号。《无名》中献祭的女性,不单单方小姐;还有貌似原型是郑苹如的江小姐(江疏影饰),身为特务却爱上了刺杀对象;地下党陈小姐(周迅饰)也是,她被假扮夫妻的同事当做了情欲对象。小说写得丧,让人想起郁达夫笔下同时代的旅日青年(小说《沉沦》):身体不怎么好,旺盛的性欲在羸弱皮囊里横冲直撞,群体的弱和个体的弱,层层叠加,将其压垮。“我没有被团结的价值”,影片进度未半,叶先生幽幽道。此时情形虽尚不明朗,但观众靠这句台词大约能触摸到这个苍白阴郁的年轻人的行为逻辑:一个边缘人的进击。同样的边缘人,还有张先生(黄磊饰),“我是一个软弱的人,无法适应巨变的年代”——这句自白重复了两次,特别是夹杂在对心爱女士的表白中,更显真切。这句话一定是在他心中翻滚百遍,功能上辩白,说给旁人听的;实则为“自洽”,说给自己的——始终要说服的是自己。《东亚故事》里叶先生的命运走向并没有那么英勇,更像“我没有被团结的价值”台词后发生的故事。一个普通人被时代裹挟着走,这里面有欲望、惆怅,也有算计、懦弱,最后平静死于家中。“与其些修饰过的结局不同,他最终逃过了所有的惩罚,无论是来自对手的还是上帝的”,这里,连审判都被搁置了。(搁置,一个《无名》里我喜欢的词)。上周听播客,程耳对这个角色的解读倒更像是小说的,“王一博的角色可能代表了那个年代年轻人某种宿命般的人生——个人命运在大背景下的不堪一击,或者个人命运在大环境下需要做出的某种奋斗。无论是为了求生,还是为了自己的理想。”观众钟爱有灰度的人物。政治上、道德上都让人厌弃的骑墙派唐部长(大鹏饰)的谈判让人难忘,“要考虑蒋先生的自尊心和中国老百姓的逻辑承受力”,谈及东北问题,用了“搁置”。这是话语的魅力,这句话像一道箭从屏幕那端射来,刺破被单一、粗浅话语包裹的日常,呵,还有人这样说话啊。文雅、严密、有哲学痕迹。我在程耳喜欢的博尔赫斯那里,看到了“强者的感觉”的说法。“这件事并没有什么了不起,可是埃玛•宗兹却从中得到一种强者的感觉。”(小说《埃玛•宗兹》)。《埃玛•宗兹》是一个复仇的故事,虽是个体的复仇,一个智商、胆量、技能都普通的人,但里面蕴含的精密筹谋与一场政治刺杀无异。这个故事精巧无比,人性的复杂、世间的真理如万花筒般在故事中层层绽放。值得一提的是,作为弱者,这个年轻的女孩也将身体献祭出来,当作达成复仇的环节。我从《埃玛•宗兹》中获得了一个启示,关于“事实与真实”。“这件事确实难以想象,但是不容人们不信,因为事实俱在。埃玛•宗兹的声调、羞怒、憎恨都是千真万确的。她确实也受到了糟蹋:虚假的只是背景情况、时间和一两个名字。”(小说《埃玛•宗兹》的最后一句)。事实可以“构建”,比如叶先生与何主任(梁朝伟饰)的打斗,明明是做戏给敌方看,但细节都是真,致命互殴,周密到跌落而不致死。真实与事实的谈论充斥在观影评论中,有人单写一篇,证明王队长(王传君饰)才是我方卧底。朋友还从王一博的上海口音中听出端倪,由此得到:前面在讲一个间谍的故事,(以间谍的视角),而不是在讲事实(故事的真相)。“前面王一博的上海话都是很准确的,但最后到了香港在餐厅里说的上海话不太正宗,观众有在笑。我在想,可能前面导演呈现的是一个在间谍角色里的王一博,他在表演一个上海人并且做得很好,但最后他不需要表演了”。

城市不是真的

城市不是真的 年前在长乐路上走,路边门店的墙体被刮开,露出几十年前的招牌,浮雕的美术字,繁体;先前复兴路“恢复历史风貌”时,一家手机配件小店招牌拆除后,露出了上世纪 30 年代的招牌。这就是上海,很多历史都被覆盖、隐藏,层层叠叠。

年前在长乐路上走,路边门店的墙体被刮开,露出几十年前的招牌,浮雕的美术字,繁体;先前复兴路“恢复历史风貌”时,一家手机配件小店招牌拆除后,露出了上世纪 30 年代的招牌。这就是上海,很多历史都被覆盖、隐藏,层层叠叠。

长乐路上的,80 年代招牌。本文作者摄于 2023 年 1 月

长乐路上的,80 年代招牌。本文作者摄于 2023 年 1 月

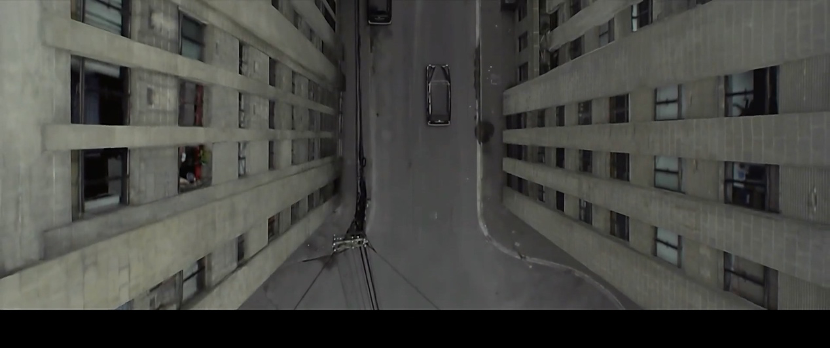

《无名》的英文名有个“藏”(Hidden)。在程耳的叙事系统里,人是隐藏的,行动者将自己隐藏于动机、人群:《罗曼蒂克消亡史》里的渡部用沪语、长衫将自己消隐于上海,餐厅的地下室更是“藏”的空间显现;《无名》中除了特工是“藏”的,连日军公爵也是“藏”。故事的展开,就是“藏”的显露,一步步。而另一方面,对于被多重语义不断叠加的上海,程耳则展开了“藏”与“消隐”的反向:揭开、建构。《罗曼蒂克消亡史》里的旧上海是簇新的,外滩的万国建筑散发着犹如布景般的光亮梦幻,去了历史资料中“遗像”般的死气;也不是当下旅行指南里的外滩,没有消费主义的喧哗。程耳的两部电影都讲上海话,但与滑稽戏、老娘舅(注:沪上知名的一档市民调解类电视栏目)的上海话也不一样,本地的沪语专家甚至指出“不地道”,说那是“1980-1990 年代的现代上海话,无任何尖团音”。

外滩万国建筑,出自《罗曼蒂克消亡史》

外滩万国建筑,出自《罗曼蒂克消亡史》

程耳,作为一个成年后来到上海的异乡人,他对上海的爱绝不是本地主义(localism)的。他的上海,不是真的上海,是文学的、建构的上海。程耳将自己的美学建构借助“上海”去完成——上海成了他的综合想象体。“造物钟爱对称”,程耳在小说和文章里反复书写这句话。“对称”可算程耳的美神,落在构图、人物设置、故事结构上。就连上海最著名的美学符号 ArtDeco,也是以对称、几何构图著称,《无名》中出现的 ArtDeco 风格的建筑、家具就活生生地落在此刻的外滩、南京路、淮海路,落在某处窗后的人家里。

出自《罗曼蒂克消亡史》

出自《罗曼蒂克消亡史》

叶先生与王队长(王传君饰)是对称的。一出场,排骨戏,语言的搭建,坐在车里,动作同步,放佛镜像。两人总是一道出场。王传君在“消亡史”里也是这个功能,旁边的人是“童子鸡”。叛变的张先生和日军长官,都有一个田园梦,家中田地是最后的退路。“消亡史”里的戏中戏也是对称,小六对自己饰演的女演员命运的猜测就是自己的命运,《红楼梦》判词一般。对称之神无处不在,两只狗、两次出现的腐乳虾……叶先生到了香港,楼梯场景复刻了何藩的摄影作品,原作叫《喜相逢》,摄于 1963 年,画面构图也是对称。何藩也是偏爱对称、几何的构图。和程耳故事里的人一样,何藩也是从上海转到香港,18 岁(1949 年)随家人一道,做导演,1990 年迁居美国。2014 年,何藩回到香港出席自己的摄影展和新书签发,这是他生前最后一次返港,我见了他。何藩和我讲,他迷恋特吕弗、费里尼、伯格曼那样的人,做梦都想做 Art film。83 岁的老人,用了迷恋,这个词儿。 喜相逢 Long Time No See(1963),何藩摄影作品

喜相逢 Long Time No See(1963),何藩摄影作品

太阳光线 Sun Rays(1959),何藩摄影作品

太阳光线 Sun Rays(1959),何藩摄影作品

我没有和程耳聊过。我想,“迷恋”应该也可以形容文学于他的程度。文学性是其作品争议的来源,喜欢与不喜欢的,皆源于此。文学是否只是遣词造句,不是的。这点,程耳说的很清楚。“所有的交流都离不开文学。很难想象,缺乏文学教养的电影是怎样的?文学不仅是一种表述方式,也是我的人生底色。大家评价我的电影,说画面、表演、构图,我仍然认为所有的基础都是文学。如果说我的作品有一点特别,那一定是由文学带来的。”我在他喜欢的博尔赫斯那里,也找到了对称。“现实生活喜欢对称和轻微的时间错移”(小说《南方》)。我在这时间的轻微错移中,又拿起了 2000 年初的书,那时,以及更早前,几乎人人都爱博尔赫斯、马尔克斯。我们都迷恋文学,并觉得疏松平常。在 2023 年的春节,黑黝黝的荧幕那端,《无名》里的人念出不像当下日子里的对白,激活了我迟滞混沌的脑,兴致盎然地观看一个过往故事的拆解,时间被拆分,扔在我的前前后后。朋友说,去年才真正想“历史”这件事。版权所有,未经许可请勿转载

人是弱的

长乐路上的,80 年代招牌。本文作者摄于 2023 年 1 月

外滩万国建筑,出自《罗曼蒂克消亡史》

出自《罗曼蒂克消亡史》

喜相逢 Long Time No See(1963),何藩摄影作品

太阳光线 Sun Rays(1959),何藩摄影作品