64岁无家可归的大林三佐子,正坐在公交车站的长椅上休息。 图源|NHK纪录片《事件之泪》@生草字幕组但半个月后,近两百人自发走上繁华的东京涉谷街头,为大林举行追悼会。浩浩荡荡的队伍穿行在车水马龙之间,人们举着自制的蜡烛和标语,呐喊着:

图源|NHK纪录片《事件之泪》@生草字幕组但半个月后,近两百人自发走上繁华的东京涉谷街头,为大林举行追悼会。浩浩荡荡的队伍穿行在车水马龙之间,人们举着自制的蜡烛和标语,呐喊着:

为什么一个普通人的死亡,会引起那么多人的代入、恐惧、共鸣?不止日本,随着上个月根据大林事迹改编的《在公交车站直到黎明》获得日本最权威的电影旬报奖后,该事件也在国内引起了大量关注。人们害怕自己成为下一个大林。

在被杀害之前,她已经失业了半年,每天拖着装满生活用品的行李箱,在城市各处游荡。

电影《在公交车站直到黎明》如果这是社会治安导致的意外,那它只会是快速被大众遗忘的众多民生新闻之一。

电影《在公交车站直到黎明》如果这是社会治安导致的意外,那它只会是快速被大众遗忘的众多民生新闻之一。

而是,她为什么会在这个既不安全、也不舒适的地方过夜?

车站的铁凳仅20cm宽,无法躺下,能坐的位置也不多人们发现,在广岛出生长大的大林,并非生来如此落魄。她受过教育,年轻时也怀揣着当主播或声优的梦,漂亮可爱、充满生机。

24岁在美国叔父家中学就读于广岛一家女子学校,毕业后进入当地的短期大学(相当于国内的大专)。大学期间加入一家剧团,参与舞台表演、导演和编舞工作。加上声音好听,自然而然产生了当女主播或声优的梦想。

24岁在美国叔父家中学就读于广岛一家女子学校,毕业后进入当地的短期大学(相当于国内的大专)。大学期间加入一家剧团,参与舞台表演、导演和编舞工作。加上声音好听,自然而然产生了当女主播或声优的梦想。

为此,她一边报了播音培训班,接受专业训练;一边抽空去做婚礼司仪,锻炼自己的主持能力,后来还去了大城市东京打拼。年轻时的她就是我们常见的那种自信开朗、喜欢与人相处、身边总环绕着朋友的女孩子。

哪怕后来生活变得贫困,活到了老奶奶的岁数,她依然还是个热情的人。过去的房东回忆,自己曾经给大林做过一个小手包,大林收到礼物后非常开心,还说要当传家宝。超市里的同事也说,大林做试吃员时常常会招呼小孩子。一般店员都不太愿意搭理没有购买力的孩子,只会招揽成年人来试吃,这样才有业绩。

小孩子开心吃喝完,跟大林挥手再见,大林也会挥手,脸上笑眯眯的。对人热情友善的大林,或许非常热爱这个世界,总是积极地面对生活。这是一条繁忙的公交线,地处东京都心建筑群的主干道路一侧,深夜也四处亮着灯,充满生活气息。相比其它站,这个站的确明亮许多,这么晚了街上还有人流。

坐在这里,至少给自己还处在城市中,并没有被抛弃的错觉。椅子又短又窄让身体坐得不舒服,但明亮的环境让内心有安全感。

如此一个曾经朝气蓬勃、热爱生活的正常人,怎么就一步步走到只剩下一个行李箱和8日元?

我们一边感到不可思议,一边又开始意识到一个严重的问题——

纪录片的网友弹幕

她的人生毫无戏剧张力,无重大变故、无性格缺陷、无不良嗜好或误入歧途。就是如此体面地活着,直到什么也不剩,直到被意外抹去痕迹。

电影《大佛普拉斯》

电影《大佛普拉斯》

人们在大林死后遗物里,找到一部用了很久,早已停机的智能手机。

也许大家会好奇,为什么已经到这种地步了,还不给家里打电话?

她不但没向任何人求助,连东京的生活支援(低保)也没有申请过。难道让人知道自己穷困潦倒、走投无路是一件如此难以启齿的事?这就是问题所在。

当事人一听说会跟家人联系,进而被整个家族知道,就会倾向放弃。大林很可能也不想让家族知道自己已沦落到申请低保的地步。她并非跟家人感情不好,在死前四年,大林每年都会给弟弟,和在广岛的母亲写信、寄卡片。但是2016年后,弟弟就再也没收到姐姐的卡片,偶尔给她打电话,也处于无法接通的状态。

她内心一定万分受挫,连给家人表达问候都会感到羞耻的程度。这也说明,哪怕年纪再大,大林其实还有一股不认输的心气。即使流浪,她也没有放弃努力,想着有一天能重新租上房子。据同事回忆,刚离开公寓时,大林还会化妆,后来再不化了。那个曾对生活充满希望,渴望在东京立足的大林,最后连讨好自己的力气都没有了。如果把大林的难以启齿,归结于日本社会“不愿麻烦别人”的传统,太轻飘飘。

同样有着无家可归经历的希咲未来,对大林的遭遇似乎更能感同身受。别人会说“怎么可能?”,好像你在夸大其辞,以卖惨求得同情。获取时代红利的上一代,或实现阶层跃迁的精英,把个人的成功归咎于自己的努力、品德素质的辅助。忘记了一路以来帮助他们的人,以及大环境赋予的机遇。抱着这样沾沾自喜的态度,自然就会把下一代或底层的失败,归咎于他们能力不足、不够努力,甚至不能吃苦、好逸恶劳、性格残缺。精英的傲慢,以及时刻流露出的对下位者的鄙夷,让失败者倍感屈辱,也助长了阶层之间的对抗和怨恨。 电影《在公交车站直到黎明》《东京女子贫困》一书就提到,许多为生计所迫、不得不去风俗店打工的女大学生群体,受到社会上“长辈”的鄙夷。既得利益者不单不思回报,还伪造一个与其相反的“他者”——在将弱势者钉上耻辱柱,对其进行品德审判的基础上,建立自己的价值体系和优越感。落入胜利者圈套,深受虚伪评价体系所害的大林们,很容易将自己的落魄,归结为咎由自取。被这类耻感围困的无家可归者,怎会向人展露自己的“失败”和“无能”。他们会以为是自己不好,才会落入此等境地,因此也要自己想办法解决。

电影《在公交车站直到黎明》《东京女子贫困》一书就提到,许多为生计所迫、不得不去风俗店打工的女大学生群体,受到社会上“长辈”的鄙夷。既得利益者不单不思回报,还伪造一个与其相反的“他者”——在将弱势者钉上耻辱柱,对其进行品德审判的基础上,建立自己的价值体系和优越感。落入胜利者圈套,深受虚伪评价体系所害的大林们,很容易将自己的落魄,归结为咎由自取。被这类耻感围困的无家可归者,怎会向人展露自己的“失败”和“无能”。他们会以为是自己不好,才会落入此等境地,因此也要自己想办法解决。 电影《在公交车站直到黎明》平时就在自家公寓一楼的酒铺做帮工,看起来不愁吃穿,也不像是坏人,常作为志愿者去附近街道清理垃圾。他杀死大林,并非是为了金钱之类的索求,也不是有什么仇恨。也就是说,在他眼中,流浪的大林跟路边的垃圾毫无区别,污染了环境,破坏了秩序,应该被清理走。据他供述,他以为让对方吃点苦头,她就会滚蛋,没想到打死了人。看起来如此偶然的无妄之灾,包含着某种让人无所适从的“必然”——这位靠祖上荫蔽的寄生虫,不正是社会分配失衡和价值体系的受益者?

电影《在公交车站直到黎明》平时就在自家公寓一楼的酒铺做帮工,看起来不愁吃穿,也不像是坏人,常作为志愿者去附近街道清理垃圾。他杀死大林,并非是为了金钱之类的索求,也不是有什么仇恨。也就是说,在他眼中,流浪的大林跟路边的垃圾毫无区别,污染了环境,破坏了秩序,应该被清理走。据他供述,他以为让对方吃点苦头,她就会滚蛋,没想到打死了人。看起来如此偶然的无妄之灾,包含着某种让人无所适从的“必然”——这位靠祖上荫蔽的寄生虫,不正是社会分配失衡和价值体系的受益者?

他们拿走社会资源,挤压大林们的生存空间,还要将她们清除。

也正因对怎么努力都无法避免的灰败结局,产生同病相怜的感觉,人们才走上街头为大林呼吁,到事发的公交车站献花,为大林默哀。看似无法改变的结局叫人绝望,但飘并不是要传播焦虑。而是想在这件事里,寻求一些被忽略的信号,尝试找到问题的根源做应对。而是推着大林的人生,走到这个绝境的某个看不见的东西。

电影《在公交车站直到黎明》

电影《在公交车站直到黎明》让我们回溯一下大林的人生剧本。

从满怀希望到穷途末路,转折是发生在什么时候?

27岁,大林与当地一名男子结婚,两人一起去了东京,没想到短短一年就因家暴离了婚。离婚,尤其对女人来说,意味着失败和耻辱。在如此重压的社会环境下,大林还是因不堪忍受暴力而果断离婚。这也侧面说明,她不仅对人生有追求,还是个有勇气、有决断的女人。离婚后,她没有回家乡,独自留在东京,进入一家电脑相关的公司工作。但始终跟不上大都市的工作节奏,苦恼了很久,还是在30岁那年辞了职。之后她过上了几年换一次工作的动荡生活,每况愈下。熟悉大林脾性的弟弟推测,当时的她,会感觉很受挫吧:心里住着梦想,却不得不挣扎在温饱线上,还要面对离婚女人这张标签带来的种种生活阻力。作为临时工被派遣到关东各个超市,超过60岁的大林,每天在食品贩卖区站7、8个小时,招呼客人试吃。工作一天下来,能拿到8000日元(约400人民币)。但这份工作极不稳定,常被临时取消。生活成本却是每天都在消耗,渐渐入不敷出,资不抵债。在去世的4年前,大林再也交不起房租,在一个晚上悄悄离开了公寓。

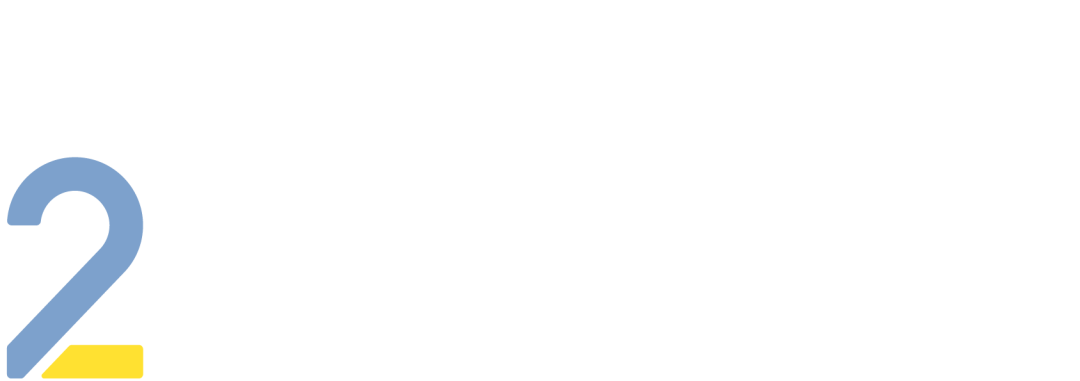

那个时候,疫情让超市的试吃员以及类似的临时工作,都几近覆灭。开始吃饭靠救济的餐食,休息在公交车站的铁凳上,末班车走时她来,早班车来时她走。去世两个月前,路人无意间拍下了一张大林在公交车站附近商场的照片。日本女孩ayana就是被大林的人生轨迹深深刺痛,因而去参加悼念会。

她也受不了高强度工作从IT行业跳槽,然后疫情让她很难找工作,最后换了一份收入减半的,生活变得拮据。她开始恐惧,在这个节骨眼上,如果自己生病请一下假,可能就失业,然后交不起房租变成流浪汉,进而活在一个随时被当垃圾处理掉的环境里。仿佛已经能看到这剧本的结尾写着,自己像大林一样,消失于社会某个角落。

处处重合的人生,让许多人忍不住共鸣:

“她就是我。”

说白了,这些相似点的本质是什么?

——弱者。

更准确地说,是相对的弱者,某个价值体系里的下位者。

与其说我们是害怕在绝境中无声无息地死去,更不如说,我们是害怕自己正一步步地走进绝境。

即,一点点被“削弱”的过程。

我相信很多人都有此焦虑,不然也不会处处蔓延一种「恐弱症」。谁在制造弱者?

弱是一个相对的概念,出现弱者,就必定是因为出现对应的强者。

《展开说说》里,马伊琍说最想撕掉“大女主”标签。杨笠接着她的话,聊到大女主似乎不允许犯错,性格也没有缺陷。不止是大女主,还有职场精英、学霸等不同范围人群里被鼓吹的完美赢家。大林正是被这根处处存在、却又看不见的链条,一点点地拽向了那个结局。在这样的一个时刻在制造弱者的社会,仿佛只有赢家才有生存的权利,普通人仿佛连生存的资格都被剥夺了。

因而才那么多人说,她是被社会杀死的。

这时,她身上的种种不够强的普通人属性,都让我们忍不住对号入座:

大龄、独身、未育或离异、不适应某份工作而离开……是不是每一个选择,都已经在不经意中让我们在链条里往下滑了一环?

很多人忘记了自己其实有喘息和求助的权利,进而独自走向绝境。不要总是责怪自己选错了,要意识到,有些选择是被动的。当我们在讨论大林事件时,不该逼问一个走到绝境的人为什么不求助,而是要反问,为什么这个社会会把他逼到绝境。生育率低、结婚意愿低、离婚率高,老龄化与少子化开始频繁出现在公共讨论中。如上面所说,日本那些既得利益者制造了一套有利于自身的价值体系,当人们开始用这套体系衡量自己和他人时,就已经成为了帮凶和受害者。我们能做的是,别主动走进这套陷阱。

不要通过给别人贴上弱者标签,去彰显自己的强。

每个人都以为自己是鄙视链的上一环。

事实是,当你默许了这个鄙视链存在时,你必然就会成为别人的下一环。

↘↘↘

电影《大佛普拉斯》