本文系中国国家历史原创文章,转载请后台留言,欢迎转发到朋友圈!

俄乌冲突的历史镜鉴——中国国家历史文化沙龙·2022

张子恺

自从2月24日俄乌冲突爆发以来,所谓“特别军事行动”以一种虽无战争之名、远超战争之实的方式已持续了百余日。自第二次世界大战结束以来,还甚少有哪次地缘政治的剧烈变动,能如此广泛地牵动着各国民众的视野,将东欧地区置于国际政治舞台的聚光灯下。唯一堪与此次剧变相“媲美”的事件,大概是20世纪80年代末90年代初的苏东剧变,对于当地民众而言,最具讽刺意味的是,他们发现自己再次成了历史的主角——当然,又是以一种苦难的方式。无论这场冲突将以怎样的结尾收场,可以肯定的是,我们生活于其中的世界再也无法回到过去的样子。这是世纪疫情与百年未有之大变局相互叠加的时代,任何地区性冲突都会因结构性矛盾的长期隐伏而影响全球秩序。在过去的三个多月中,除了当代主要大国的民意因俄乌冲突呈高度分化之外,事件的核心地区即东欧各国朝野对这场冲突的态度更值得探讨。正如蒂莫西·斯奈德所说的,“在波兰、立陶宛、白俄罗斯和乌克兰,人们可以找到所有能想象到的造成民族冲突的原因:帝国瓦解、不具有历史合法性的国界线、挑衅的少数族群、扬言复仇者、恐惧的精英人群、新建立的民主政治体制、种族清洗的记忆以及长期冲突的民族迷思。”通过梳理中东欧的国家形成历程和长期发展趋势,或许有助于我们理解当前中东欧诸国对俄乌冲突态度呈极度反差的原因。

斯土斯民:自然疆界与民族认同的缺失

斯土斯民:自然疆界与民族认同的缺失

对于东欧诸国而言,确定民族国家轮廓的两大基本要素——领土和人口——都显得不太稳定,尤其是在与西边的邻居西欧诸国相比更是如此。除俄罗斯之外,在东欧诸国很难找出一个单一历史区域,作为后来领土聚合与国家构建的核心。当代东欧的国家数量,在一战结束后开始激增,二战以后再次增长,苏东剧变后则是第三波浪潮,这就充分显示出,东欧国家的形成遵循着与西欧国家非常不同的道路,它们的出现更多得益于19世纪欧洲尤其是中东欧德意志与奥匈两大帝国的解体和20世纪欧洲共产主义阵营的瓦解,帝国或准帝国的霸权秩序在该区域的崩溃,促使许多新兴国家得以建立。然而,它们的母体几乎无一例外都是多民族杂居乃至犬牙交错的二元制或复合型帝国,19世纪中叶,那些雄心勃勃的帝国曾一度将多民族国家作为自己未来的发展蓝图,而实际上尽管伴随着不可避免的民族压迫与歧视,至少总体上得益于强权政治的存在,无论主观上愿意与否,不同族群之间的融合已经部分实现,这无疑极大地影响了帝国解体之后不同族群之间和同一族群内部的张力。然而,我们不应忽视的是,19世纪的帝国统治秩序,本身也只是长期历史发展的结果。从更长远的角度而言,由德意志、奥匈、俄罗斯以及某种程度上的奥斯曼这四大帝国构筑的东欧地缘格局,它们如同巨型的网络,覆盖了早期东欧地区的族群分布。对于东欧而言,从地理结构来看首先存在的问题就是,它究竟是欧洲以东还是欧洲东部?这一问题取决于我们如何界定欧洲(Europe),答案的复杂之处,并不在于我们是以地理、文化、宗教还是历史的维度来界定欧洲,而是不可避免地掺杂了近现代以来东欧在历史发展中的特殊性,它显然是与族群矛盾、政治体制或意识形态等敏感话题相挂钩的。其次问题在于,东欧的地理范围从外部和内部而言,存在着强烈的反差。东欧在幅员方面远超西欧,其外部的自然边界是以几座山脉和海洋划定的:东方的乌拉尔山脉如今已是俄罗斯内部的欧亚分界线;里海、黑海和高加索山脉成为俄罗斯南界;喀尔巴阡山脉是东欧的西南界,北部则由波罗的海与斯堪的纳维亚半岛分隔,只有在西部缺少天然屏障。与这种外部的整体性相比,东欧地区内部缺少明显的自然疆界,东欧平原实际上是欧洲自西南方向的大西洋沿岸往东北延伸至乌拉尔山脉的巨大扇形平原的一部分,在西欧还尚显促狭的冲击平原到了东欧便开阔许多,地理空间上的扩展使天然疆界的缺失更为显眼。第三,东欧平原的大型水系——诸如维斯杜拉河(Vistula)、第聂伯河(Dnieper)与顿河(Don)等——流向几乎都是南北走向,自欧洲内部高地流向周边海域,而沿河而居是早期定居模式的重要特征,故东欧内陆族群就缺乏交往的向心力,更倾向于和域外国家进行贸易,例如中世纪著名的瓦希商路和汉萨同盟在东欧波罗的海沿岸的商业网络等。

7—9世纪的斯拉夫人分布

另一方面,早期族群分布的特征与东欧缺乏自然疆界的特性相交织,使民族认同的形成非常迟缓。与西部相比,东欧族群分布相对单纯,斯拉夫人不仅是东欧的主体族群,在全欧洲他们也是分布最广、人数最多的群体。斯拉夫人属于印欧语系斯拉夫语族(Slavic group,Indo-European linguistic family),其大规模人口内部又有分别。一马平川的东欧大平原也很适合斯拉夫人拓居,8至9世纪间,斯拉夫人已明显地分为西、东、南三大支。然而,西斯拉夫人的活动范围由于11世纪后德意志的东进运动而大大收缩,作为历史区域的波兰有大部领土很早就德意志化;东斯拉夫人虽然曾建立强大的基辅罗斯,但11世纪以后日趋分裂,来自亚洲草原的游牧民族逐渐突入其活动区域,13世纪蒙古人的征服更是极大地影响了东斯拉夫人的历史;至于巴尔干半岛诸国,虽然早在拜占庭帝国极盛的6世纪就逐渐斯拉夫化,但是,后来兴起的奥斯曼帝国也极大地影响了南斯拉夫族群的分布。因而可以说,在斯拉夫人广袤的分布区域中,东、南、西三面都遇到了强有力的竞争,再加上中世纪盛期以来,宗教传统和语言文字的明显分野,更加速了三支主体斯拉夫人之间的疏离。正是在这样一种自然疆界与民族认同的双重缺失状态下,东欧诸国跌跌撞撞地跨进了现代世界的门槛。

后帝国时代的地缘政治重塑

后帝国时代的地缘政治重塑

20世纪开始的时候,欧洲大部分地区处于君主国的统治之下,第一次世界大战结束之时,主要的欧洲帝国纷纷轰然倒塌。尤其是德意志帝国、奥匈帝国和俄罗斯帝国的崩溃,给中东欧地区留下了巨大的权力真空,从而永久性地改变了当地的地缘政治格局。正如前文所述,两次世界大战和苏东剧变,使20世纪的中东欧发生了不可逆的政治重组,而三次重大历史进程所产生的新兴国家,由于历史文化传统和国家形成道路的差异,也表现出对苏联和今日俄罗斯的不同而多面的态度,进而很大程度上决定了它们在俄乌冲突中的基本态度。

(一)波兰国家的光复

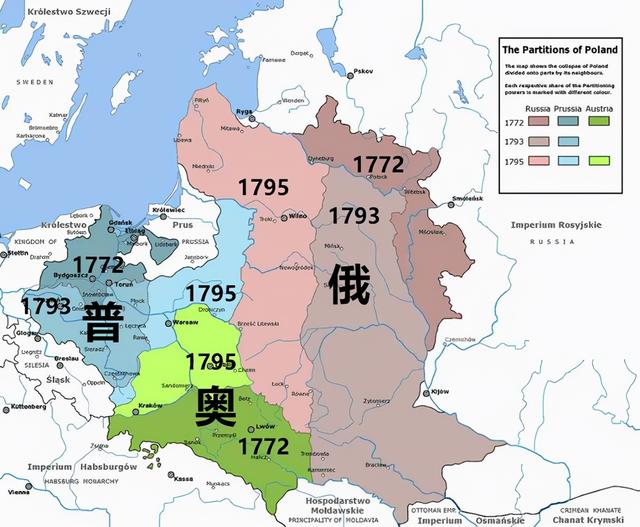

18世纪末,波兰三次被瓜分

第一次世界大战结束后,协约国对德意志帝国的处理构成凡尔赛和约最重要的部分。在西部,德国的边界明显收缩,它将普法战争中占领的阿尔萨斯-洛林归还法国,还将部分零散的领土割让给比利时;在南部,德国“承认并将严格地尊重奥地利的独立”;相比之下,德国东部疆界的调整对地缘政治影响更为长久,波兰这个从欧洲版图上消失达123年之久的国家得以重建。不过我们应注意的是,虽然此时德国与波兰之间的疆界大致遵循民族划分为界,但在很大程度上,这个新生的波兰并非历史上同名国家的复兴,而是源自于限制德国的战略考量,通过将波森和西普鲁士连同通向波罗的海的走廊给予波兰,实现“十四点”原则中所规定的波兰“应保证拥有一条自由并安全的出海通道”,但是这种人为划定造成德国在波兰走廊以东的东普鲁士成了飞地,这又为后来地区紧张局势的形成埋下了伏笔。不过,波兰在一战后复国,最大的原因还是光复了自18世纪末被俄罗斯帝国吞并的领土,这部分领土大约占据三次瓜分前波兰国土的62%,因而可以认为,波兰国家的恢复是以新生的苏俄政权付出的巨大代价为条件的,如此便不难理解,二战全面爆发前夕的《苏德互不侵犯条约》实际上为战后波兰与苏联的关系增加了诸多不确定因素。另一方面,根据雅尔塔和波茨坦会议的决定,波兰的东、西部边界得以确定,东部以寇松线为波苏边界,西部波德边界则向西推移至奥德尼斯河,什切青和施维诺威斯划入波兰一侧。这样波兰的版图整体西移了200多千米,面积也比战前缩小了约7.6万平方千米,大约损失了20%的领土。

(二)中欧地区的巴尔干化

后帝国时代欧洲地缘格局的第二个重大变化就是中欧的巴尔干化,这一局面的出现主要源于奥匈帝国的解体。由于奥匈帝国内部统治族群与民族构成的巨大错位,导致解体后德意志人的奥地利“变成了一个头重脚轻和经济上岌岌可危的国家,居民不足650万人,其中近1/3集中在首都维也纳”,即便这块核心区域也未能幸免割裂的命运:作为哈布斯堡王朝重要世袭领地的南蒂罗尔被割让给了意大利。然而,真正使中欧地区巴尔干化的因素在于帝国其他地区的独立:克罗地亚和斯洛文尼亚,连同波斯尼亚与黑塞哥维那一道与塞尔维亚以及后来与黑山合并组建新的国家——南斯拉夫;率先独立的匈牙利根据民族自决原则,将斯洛伐克让给了新的捷克斯洛伐克共和国;在帝国东部,特兰西瓦尼亚让与罗马尼亚,这样罗马尼亚由于先前已从俄国获得了比萨拉比亚,一跃而成为东欧地区的重要力量;最后,原奥匈帝国的上西里西亚部分被并入了复国的波兰,于是在第一次世界大战后的欧洲版图上,瞬间多出了至少6个奥匈帝国的继承国。

红线为一战前的奥匈帝国边界线

虽然中欧地区巴尔干化,后来并证明未能一揽子解决领土与民族争端,但至少在当时来说,这是和平缔造者们首次在欧洲范围内依据民族自决原则而重塑国际秩序。与新生的波兰国家相比,原奥匈帝国各部分虽也未曾作为主权国家而存在,但在1867年后的二元制帝国中,各民族区域都具备或多或少的民族自治权利,至少在涉及本民族地区的事务上并非彻底无权的状态,加之奥匈帝国相对来说并非强势独裁政府,所以这些新的疆界划分总体而言经受住了时间的考验,此后虽然偶有变动——例如苏东剧变中斯洛伐克与捷克分裂,但其基本边界一直延续至今。与高度敏感的波兰走廊和东普鲁士问题相比,中欧地区新建立的国家远离二战前后苏联与纳粹德国地缘竞争的前沿,这也使得它们在面对苏联-俄国压力时的表现与波兰、立陶宛或乌克兰等国相比更为缓和。

(三)加盟共和国的进退维谷

1917年欧战正酣之际,诞生于十月革命的苏维埃政权经受住了战争与内乱的洗礼,顽强地生存下来,从而为现代化进程开辟了崭新的道路。原帝国境内的各民族纷纷成立独立国家或自治共和国,国内战争期间,为了抗击共同的敌人,俄罗斯联邦同乌克兰、白俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚组建军事政治同盟。随着国内战争的结束和国民经济的恢复,以及社会主义建设时期的开始,为了统一进行国防建设和经济建设,各苏维埃共和国的共产党提出了联合问题。1922年12月30日,由俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和外高加索联邦共同组成的苏维埃社会主义共和国联盟(简称苏联)正式成立。初始成员有俄罗斯、南高加索联邦、乌克兰和白俄罗斯等4个加盟共和国,后来扩展至16个。由于乌克兰、白俄罗斯和南高加索诸国自沙俄时代起,其历史与民族记忆就与俄罗斯融为一体,尤其是乌克兰作为“诸罗斯之母”——基辅罗斯的发源地,在整个东斯拉夫人的发展史上占有举足轻重的地位。然而,这也为俄罗斯之外各加盟共和国的民族认同与国家身份埋下了巨大的悖论:一方面,各加盟共和国在历史上与作为主体民族的俄罗斯有着共同的家国记忆,他们的民族国家认同是与沙俄、俄罗斯帝国及苏联一脉相承、紧密交织的,换言之,正是帝国时代俄罗斯的领土扩张与国家建设,塑造了加盟共和国所在民族地区的身份认同,而所谓的“乌克兰人”“白俄罗斯人”“立陶宛人”,甚至很大程度上的“波兰人”的界定,都只有在俄罗斯帝国和苏联的叙事框架内才能理解;但是,另一方面,由于俄罗斯历史上的军事扩张传统和民族压迫政策,导致各加盟共和国又存在着时强时弱、时隐时现的分离倾向,尤其是在帝俄时代晚期和20世纪80年代国家走向衰落的阶段,于是各加盟共和国又会陷入巨大的身份认同危机,而为了摆脱既有的那套以俄罗斯为主体的国家叙事传统——实际上这也是最务实、即便不是最客观的叙事体系,他们就不得不通过隐瞒真相乃至篡改历史的方式来洗刷本民族的俄罗斯属性,不断地“去俄罗斯化”,而正是这种俄罗斯属性构成了他们民族认同的重要基石,结果在乌克兰、波兰和波罗的海三国,便出现为了所谓“政治正确”,不惜篡改历史,颠倒黑白,毁弃民族传统乃至颠覆反法西斯战争性质的趋势,近日引发舆论热议的教科书事件,也再次将民族历史教育的重要性摆在了公众眼前。

结语

结语

我们再次将视线拉回到当前这场冲突中,可以看到中东欧国家三种不同的立场:激烈反对俄罗斯的立场;谨慎中立的立场;实质性支持俄罗斯的立场。中东欧诸国关于俄乌冲突所持立场的激烈反差,固然有现实利益的众多考量,例如在防务、能源和金融等等因素的影响。但是,从19世纪以来中东欧国家地缘政治发展史的角度而言,前述两个部分的历史朔源,可以对我们理解当前中东欧各国的立场有所助益。

参考文献:

蒂莫西·斯奈德著,潘梦琦译,《民族的重建:波兰、乌克兰、立陶宛、白俄罗斯:1569—1999》,南京:南京大学出版社,2020年。

C. L. 莫瓦特主编,中国社会科学院世界历史研究所组译,《新编剑桥世界近代史(第十二卷):世界力量对比的变化,1898—1945》,北京:中国社会科学出版社,1999年。

中国国家历史又双叒叕上新啦!

《中国国家历史》邮局征订套装(征订代码:28-474)正在火热进行,一套四本,一次性拥有全年装!

识别下方小程序或点击下方“阅读原文”直接购买!

斯土斯民:自然疆界与民族认同的缺失

后帝国时代的地缘政治重塑

结语